专访袁国祥:他们保卫了我国境内最高的一片领土

作者:石鸣 ( 刚入伍时的袁国祥(摄于1949年) )

( 刚入伍时的袁国祥(摄于1949年) )

三联生活周刊:我们当时为什么决定进军阿里?

袁国祥:西藏曾经分前藏、后藏、阿里三大部分,但是解放以来,我们的地图上好多年都没有“阿里”这两个字。阿里原来是35万平方公里,以前划出去了一个县,现在是31万平方公里。我算过账,等于两个河南或者山东,三个浙江或者江苏。这是我国境内最高的一片领土,中央对这片领土是非常非常关心的,也为它付出了非常高昂的代价。当年给入藏部队送给养的骆驼队,两三千峰骆驼,几百匹马,越过昆仑山,那一个团花的钱,比一个正规的陆军师的钱都多。那个时候人民币在西藏还不能用,用的是白洋。王震亲自写信,派他的后勤部长到北京,直接找薄一波,薄一波批示中国人民银行行长南汉宸,让先把白洋发下去,之后再补申请报告。我们到阿里去的时候,好多骆驼都驮的是大箱子,装满白洋,在山上走来走去,一不小心碰在山上,把箱子碰散了,白洋撒得山坡上到处都是,赶快捡,又不可能捡光,一二十年后,还有好多维族同胞跑到昆仑山那面去找白洋。

三联生活周刊:听说先遣连进藏时配备的是最精良的武器?

袁国祥:冲锋枪都是美国造的。进去以后才知道,阿里并没有正规的藏军,他们拿的也有洋枪,但主要是土枪,没有多少战斗力。但是1950年的时候我们不知道,西藏当局当时是坚决抵抗我们进军的,金沙江边设防了9个团。我们当时估计阿里有武装,因此我们必须做打仗的准备。先遣连是以打仗的姿态进去的。

1950年王震将军亲自到喀什做动员的时候,我给他拍下过照片。1991年4月底5月初,我与王震将军见面,聊起当年,他两次都问进藏先遣连的事。“到西藏的那个连队叫什么?”我说:“叫进藏先遣英雄连。”“究竟有多少人?”我说:“有136个。”“究竟死了多少?”我说:“活着回来的只有一半人。”王震将军摇头叹息:“死人太多了,毛主席还批评过我。”我后来才知道,毛主席批评的时候,周总理还承担了部分责任,周总理说我们不知道阿里的气候那么恶劣。当时周恩来曾经下令撤军,但是其实无论是现实条件还是政治考量,都很难真正撤回来。

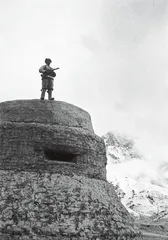

( 在日土宗二连自建军营碉堡上执勤的解放军战士(摄于1954年) )

( 在日土宗二连自建军营碉堡上执勤的解放军战士(摄于1954年) )

三联生活周刊:但是,其实先遣连并没有战斗,所有的伤亡都是非战斗减员。

袁国祥:先遣连主要不是牺牲在行军中,而是牺牲在8个月的越冬驻防中,高原反应要去的命最多。主要是我们那时不知道需要补氧。先遣连出发前,领导给了他们几支盘尼西林,当时算是最高级的药,先遣连指挥李狄三害病很重,快不行了,要给他打,他都坚决不打,说留给有需要的人,那时候把盘尼西林当成救命药,但其实救命的是氧气。1954年,阿里已经解放3年了,我跟着骆驼队,从新疆到阿里,随身还带大蒜,说是吃大蒜避瘟疫,一来一去半年,死了3个人,那个时候都不知道是因为缺氧。50年代后期才知道,这是高山缺氧造成的。南疆军区立即成立了一个制氧站,专门制作氧气往阿里送。现在发展到什么程度?每个班都配建了氧气室,想吸氧就可以去一去,随时都有充足的储备。我们还建立了高山病研究所。中国现在研究高山病的科学水平已经是世界领先,道理很简单,排在世界高山前列的若干座山都在我们中国的边境上。

三联生活周刊:后来先遣连被集体打成反革命,是怎么回事?

袁国祥:阿里解放,先遣连完成剿匪等任务之后,驻防在普兰边境,守卫达玛山口至兰批雅山口一线。其间,他们的电台发生了故障,与中央一度失去了联系,前后达一个月。他们那时候没有粮食吃,为了买粮,也确实和印度商人接触过。中央联络部门从电台上收到了印度的广播,说阿里的这支共产党的军队军心不稳,好像有要往印度叛逃的迹象。中央于是很重视,命令西藏军区调查,西藏军区派了一个姓白的干事带了两个人,到阿里来,专门查这件事。这个先遣连原本是个起义部队,于是印象不好。而且环境那么艰苦,有的战士想家,说什么这个鸟都不下蛋的地方我们要它干啥。说这话也是难免的,可结果就抓住了一个给先遣连送过给养的班长,说他也是和他们一个团伙,逼问他们是不是要向外国逃,他不承认。后来被逼得没办法,就说:你们说什么就是什么吧!等于把一切罪名都承认了。于是,晚上紧急集合,收缴先遣连战士的武器,并且关押起来。后来说要处决几个人,先遣连里的共产党员、特级战斗英雄彭青云在北京开会,听说这件事后,他强烈抗议。中央后来又把这个案子交给南疆军区去审查。一路上这些先遣连的战士们被拴着铁链子,骑着骆驼下山。审查之后,没有问题,莫须有。1952年全国慰问团来了之后,给他们都发了慰问奖章,恢复军籍,恢复名誉。后来“文革”又是一次冲击,许多人非常晚才得到平反,有好几个甚至拖到了80年代末期。

那个承认反革命的班长叫马占山,我一当上阿里的政治部主任,就去找他问到底怎么回事。他后来一直很愧疚,于是学会了藏语,在西藏待了一辈子,为当地部队搞翻译,年年来新兵,都是他给大家讲先遣连的故事。

三联生活周刊:那些先遣连战士们后来的命运你了解多少?

袁国祥:很多人后来就转业了,有不少人回家以后连生活都过不下去。有一个排长,本人是乌鲁木齐人,复员到了乌鲁木齐,最后是拉石头、卖石头过日子。生活困难,找到彭清云,彭清云和我给阿里打了电话,阿里给他寄了2000块钱。前年他去世后,家属又来找彭清云,彭清云和我又给阿里打电话,给他家里寄了3000块钱。

还有一部分烈士的家属甚至都不知道他们亲人牺牲了。先遣连的总指挥李狄三的家属1960年才知道亲人牺牲了,因为《解放军文艺》上发表了左齐将军回忆李狄三的文章,他的烈士证1972年才补办齐全。现存的先遣连战士名单是1972年先遣连连长曹海林、副连长彭清云、班长骆德裕等人回忆而成的,63名烈士中,16个只有出生地的省名,有的人名字也可能不准确,还有的人因为实在想不起名字了,甚至没能列入。

三联生活周刊:先遣连当时在扎麻芒堡挖地窝子,修战壕、碉堡,这些遗迹你后来去看过吗?

袁国祥:我没有去过。那个马占山,他后来带着一辆汽车去,从先遣连驻地把那些烈士的遗骨都挖回来,重新掩埋。当年下葬的时候不能声张,因为与西藏的和平协议还没有签订,还随时处于备战状态,不能让当地藏兵发现我们部队大量减员。这么多年过去了,马占山去挖的时候,只有李狄三的遗骨是单独一个坟墓可以分得清,其他人几乎都分不清,有的人在战壕里面,有的人在地窝子里,埋的时候冻土太硬,坑都挖得不深,很多骨头都不完整了,还有的跟死的时候身上裹的兽皮混在一起,都分不清叫个啥。现在于阗路口建了一个新疆军区独立骑兵师进藏先遣连纪念碑,在碑后面把牺牲的战士的名字全都刻上了,8.1米高,非常壮观。一开始说要修在普鲁村,但是普鲁村去的人毕竟太少,就修在和田这个路口了。西藏为了纪念先遣连,后来把扎麻芒堡的名字改为先遣乡,老百姓夏天依旧到那里去放牧。■

袁国祥简介

1949年在甘肃参加中国人民解放军,成为一名摄影兵,时年17岁,随王震军团西进,参与了新疆解放。先遣连进藏时期,任职于第二军军部宣传部,听闻先遣连事迹甚密。1978年至1988年,一直在阿里军分区工作,历任政治部主任、政委等职,与先遣连主要人物有过密切而直接的接触。1988年被授予少将军衔。1993年离休。

(文 / 石鸣) 阿里历史保卫最高我国袁国祥我的阿里境内他们领土一片