第一支进藏部队解放阿里地区始末

作者:石鸣 ( 爬过昆仑山就是英雄

1950年,西藏何时以及如何获得解放,变成了中央政府关注的焦点。此前经过长达半年的酝酿,到1950年2月6日,中央形成了以西南主力进军西藏,以西北骑兵先行入藏,以期届时进行军事配合的决议。具体战略部署为:西南第二野战军18军为主力,沿川康线进军拉萨,14军一部沿滇藏线进军藏南,西北第一野战军一方面从青海入藏,经日月山进军日喀则,解放后藏,另一方面从新疆进入藏北,翻越昆仑山,解放阿里。总体上,形成从东、西、北、东南四个方向共同对西藏合围的态势。

解放西藏的军事任务对西北野战军来说并不意外,1949年秋,第一兵团从内地经河西走廊进军新疆时,毛泽东就已在电报中指示司令员王震:“你们进军的任务,包括出兵西藏,解放藏北。”1949年底,新疆获得和平解放。1950年1月24日,中央又一次电令西南、西北局:“由新疆向西藏西部进兵问题,望王震立即调查并提出意见。”4月28日,王震向中央并西北局报告了进藏计划,建议由驻扎在南疆地区的第2军担负进军藏北的主要任务,并于大军入藏前先进行筑路、侦察等准备活动。

此时,彭德怀也向中央建议:“西北青、新进藏部队,受自然条件限制很大,应采取先设站、后进兵,站站相连、步步经营、梯次延伸前进的方针。新藏间,横隔昆仑高原,均高6400米有余,进军阿里,想其艰难恐不亚于长征。所以不宜大量出兵,应先派出一连左右之兵力先行进藏,担负侦察、设站等任务。”

于是,1950年5月1日,第二军以四、五师为基础,完成了准备入藏的独立骑兵师的迅速组建。王震在喀什二军军部的慰问讲话上,动员大家自愿报名参加解放西藏,“爬过昆仑山就是英雄”。独立骑兵师共3个骑兵团的编制,国民党的一部分和平起义部队编为1团,解放军部队从5个主力团抽调部分兵力,编为2团,考虑到高原地区的交通和运输问题,将军中的原属起义部队的骆驼大队整编为3团。另外,还调了一批共产党员和干部骨干派进了1团和3团,加强这些起义部队的思想基础。

1951年5月17日起,筑路和侦察两项任务都在独立骑兵师轰轰烈烈地展开了。一方面,部队开始紧急修筑从和田通往于阗的公路,另一方面,派出一支10人左右的小分队,进入昆仑山腹地,试图找出一条可供大军进入阿里的道路。一个多月内,这支小分队在昆仑山区尝试了3次,带着望远镜、指北针这些最初级的工具,在新藏交界处的界山达坂以北、以西地区标定了“暖海子”、“埋衣山”等地名。勘察结果显示,从于阗到界山达坂的三种路线方案中,从普鲁村出发距界山达坂最近。

7月,从于阗到普鲁村的急造公路完成。此时,先行入藏的连队也确定了,以独立骑兵师1团1营1连为基础组建,包括汉、蒙、回、藏、维吾尔、哈萨克、锡伯7个民族,总共136人,其中少数民族占40%。这个连在此前修筑新藏公路时荣获了两面锦旗,被师部评为“筑路尖兵连”。由于一团主要由起义部队组成,先遣连临行前,上级还抽调补充了一批战斗英雄和模范骨干,共产党员的人数大约占到了全连的1/3。8月1日,先遣连举行誓师出征大会,从普鲁村出发。

准噶尔古道

先遣连进藏前,可说是获得了当时条件下解放军部队能够为一个连提供的最好的军事装备:一、二、三排每个战士一支步枪,每个班一挺轻机枪,四排为机炮排,配备马克沁重机枪两挺,“八二”炮两门,“六〇”炮四门,平均每人两匹战马,另有骆驼和骡子。全连战士每个人一件皮大衣、一条皮裤或者一件皮背心、一条毛毡或者毛毯,每人一双翻毛皮鞋、一双毡筒。此外,还配备了棉制帐篷、一部电台、两名藏语翻译以及一名兽医。由于进藏路线漫长,为运输补给,后方组织了900多名民工,及4500多头毛驴、237峰骆驼、164头牦牛和370匹马,共9个运输队,给先遣连运送军需给养的驮运线达100多公里。

然而,另一方面,先遣连也面临着前所未有的困难:中国大陆上从来没有一片地方像藏北高原那样空白而未知。在小分队拿到的国民党时期的英文版军用地图上,阿里几乎是空白。先遣连出发时,只知道目的地是位于阿里地区偏南部的首府噶大克,但是如何到达那里,中间会经过些什么,基本可以说是一无所知。

一个月的行军后,先遣连沿着此前小分队勘察的路线,到达了海拔6700米的界山达坂。翻越界山达坂之后,先遣连便进入了藏北,一路向南,从圈窝子、长流水转行至两水泉,并在两水泉建立了第一个转运留守据点。1950年9月18日,王震向西北局及中央汇报道:“先遣连……于本月9日……到达西藏阿里嘎本政府所辖改则地区,行程约计1300华里,并于本月15日在改则境内建立第一个据点……将留少数人员留守此地,就地转入侦察情况,寻找藏民,发动群众,其余大部将继续向噶大克推进。”

先遣连的进军路线主要参考了起义部队中一个原国民党42军藏族军官提供的信息,他曾经于1948年左右带领6个人从于阗取道昆仑山,到过藏北无人区。经后来考证,他所提供的这条道路,是清朝以来的一条传统路线,很可能就是清朝前期准噶尔入侵西藏时曾经走过的古道。据记载,1716年10月,准噶尔部策妄阿拉布坦派遣6000人的部队,从新疆伊犁出发,取道从喀什到和田的叶尔羌地区,翻越昆仑山,经过阿里,抵达藏北那曲,对拉藏汗进行了突袭。魏源《圣武记·卷六》载,为了掩人耳目,防止清廷和已获清朝承认的西藏拉藏汗政权发觉,这支部队选择了一条人迹罕至的道路,“涉险冒瘴,昼伏夜行”。

先遣连出发后,独立骑兵师派出一支侦察分队继续勘察藏北方向的道路,结果发现先遣连的行军路线在普鲁之后便进入高海拔地区,悬崖地形加上高寒的气候,筑路的工程量比原预算高出数百倍。为了修这条路,部队耗费了大量的钢钎和炸药,第2军副政委左齐在其回忆录中写道:“用掉的袁大头可以压垮几十峰骆驼。”高昂的代价仅仅让这条新藏公路一年间从普鲁村向南延伸了180公里。

1952年,这支侦察分队第三次翻越界山达坂,他们到达藏北后未按原路返回,而是向西取道赛图拉,翻过桑株达坂,到达了皮山县,结果发现这一路上有人到过新疆。发现经由皮山能够连通新藏,是一个巨大的惊喜,此前中国人只知皮山可通往印度,并不知经过皮山后折向东,也能到达藏北阿里。侦察队参谋田武在《三进藏北》中记录道:“只要打开桑株达坂,到达赛图拉,其后可沿山谷、河流,挥镐就可修出一条公路。”

正在修建的新藏公路旋即改道,此后,向阿里军队运送补给物资的骆驼大队也全部改为从桑株达坂出发。如果先遣连能够早点得知这条道路的存在,无论是行军还是后方运送补给,都将大大方便。“当时不知道的太多了。”袁国祥少将对本刊记者回忆道,他当年是第二军的一个摄影兵,他的战友被抽调到独立骑兵师,参与过对先遣连的拍摄报道。“从桑株达坂过来,比走界山达坂不仅路况好,相对安全,而且距离也近了许多。”

1951年5月,先遣连进藏次年,后续部队沿先遣连的路线进入藏北,与先遣连一起解放了阿里。此后,这条路就逐渐被废弃了。如今,当年紧急修筑的第一条新藏公路仅仅通到了先遣连的出发地普鲁。“这一段路还好着,山清水秀,有松鼠,鲜花盛开,相当漂亮。”袁国祥说,“再往前就是高山,就没有人去了。”

牺牲

先遣连在建立两水泉据点后,一边派兵侦察四方情况,寻找当地藏民,一边继续向南推进,1950年10月中旬到达多孟,10月底到达江索郭草原。这里主要是夏季牧区,先遣连后来将此地称作扎麻芒堡(“扎麻”是此地生长茂盛的一种灌木植物)。江索郭之后的下一个目标,就是普兰宗,先遣连打算到那里去建立据点。

1950年10月,正是西南主力部队进军西藏的关键时期。10月6日,昌都战役打响,至10月24日结束,消灭了藏军大部分主力,并将西藏解放的进程从战争的轨道转向重新和谈,中央下达指示,要求各路部队适时就地休整,补充给养,等待和谈。10月28日,王震电令先遣连:“停止推进,就地做好越冬准备,全面展开群众工作,坚守此地,等待后续部队共同进军噶大克。”

而昌都战役的失利使得阿里地方当局不得不正视先遣连的到来,他们派人来与先遣连谈判,提出了五点要求:不要打仗;尊重藏族的宗教信仰和风俗习惯;部队和地方政府和睦相处;解放军不要来得太多;解放军到哪里去,要事先通知他们。这次谈判产生了先遣连进军过程中最显著的政治成果——《峪崆五项协议》,据阿里地委党史办的考证,这是中国人民解放军进藏史上与西藏地方政府达成的第一个协议,直到1951年5月23日中央人民政府与西藏地方政府达成《关于和平解放西藏的办法》(又称“十七条协议”)之后才废止。毛泽东对阿里地方当局表现出来的合作态度非常满意,于1950年12月30日亲自回复阿里地方当局长官:“我们很高兴,知道你们同到达你们那里的人民解放军结成了朋友。”“如果西藏官员都能像你们一样同解放军合作,那么开进的部队就可以少一些。”

《峪崆五项协议》签订完毕后,已经是1950年11月底。阿里地区平均海拔4500米,喀喇昆仑山地带每年10月开始即大雪封山,一直到次年5月,才能再次通行。换句话说,适合交通行进的时期仅6~9月4个月而已。准噶尔的部队10月从新疆出发,却在次年7月才到达藏北纳克产地区,就是受到过冬封山的影响。

先遣连在扎麻芒堡驻防下来的时候,正值封山,运送给养成了最大的问题。封山之前,由于给养线漫长,山路危险,能够运到阿里的给养不足总数的1/10,封山后,能够运到的不足5%。1950年底,重新筹集的1700多头毛驴和牦牛载着物资半个月内3次试图进藏,前两次都失败后,王震下达指令:“不惜一切代价,接通先遣连的补给线。”最后一批共707头毛驴和牦牛,载有1.5万斤给养、食盐和年货,从于阗出发后,25天才到达界山达坂,此时只剩下30多头牦牛,每头牦牛驮的40公斤粮食已被牦牛吃得仅剩不足1/10,最终,只有一人成功赶着两头牦牛到达两水泉,给先遣连送到的物资除了半麻袋信之外,是1.5公斤食盐和7个馕饼。

重新打通先遣连的补给线的尝试失败后,王震一边指示南疆军区,“不惜一切代价,再次组织救援”,一边上报西北军区,“独立骑兵师一连进驻阿里扎麻芒堡后,已断绝给养三月有余,左齐组织三次救援均未奏效。目前该连在饥饿和疾病中,已有三十余人牺牲”。

与此同时,王震还提交了先遣连的请功报告,其中写道:“独立骑兵师进藏先遣连,自进入藏北地区之后,经历了长征以来最大之不幸,最重之苦难。”

1951年1月30日,西北军区党委在电报中授予独立骑兵师第一团第一营第一连“进藏先遣英雄连”荣誉称号,并给全连136名官兵各记大功一次。

先遣连在吃穿住行的问题之外,最大的压力来自高山反应。扎麻芒堡海拔超过4500米,驻守开始之后,连队中患高山病的人越来越多,1951年1月7日起,因为高山病造成的牺牲开始了,到1951年春节前后,每隔几天就有战士死去。后来幸存的人回忆当时的症状是:起初几天胃口奇好,暴饮暴食,之后连续几天不吃不喝,身体开始逐渐浮肿,从腿脚开始,肿遍全身,皮肤发黄到放亮,用手一按就是一个坑,然后皮肤裂口,黄水四流,慢慢死去。战士们以为这是一种瘟疫,在驻地执行了严格的消毒和隔离措施,试图控制“传染”。

其实,在先遣连进藏前,独立骑兵师派出的昆仑山10人侦察小分队就曾经在第一次16天的行动中牺牲2人,那个时候,士兵们也不知道牺牲原因,以为是高山上有“瘴气”。这是南北朝以来、西方医学传入之前,中国流传的一种传统说法,唐人的说法是“冷瘴”,宋代以后又称“烟瘴”,直到清代,典籍反映出来的对高山反应的机理的认识仍旧没有什么突破。1774年英国化学家普里斯特利从氧化汞中分离出了“氧气”,民国初期中国人才逐渐开始认识到“氧气”的观念。然而,关于高山反应,传统的说法仍旧占据主流,直到1933年,探险家林鹏侠在其所著《西北行》中仍旧采用“瘴气”一说。

1951年5月26日,后续两个连在开山之后抵达扎麻芒堡接应先遣连时,在8个月的冬季驻防中因为高山病而牺牲的战士已达30多人。在3个连一起继续向噶大克进军的时候,仅仅翻越一个东君拉达坂,便又因高原反应牺牲6人。1951年8月3日,先遣连等到达阿里首府噶大克,和平解放了阿里全境。

此后,先遣连的大部分官兵都转入阿里的边境驻防,经最后统计,在先遣连的整个进藏过程中,牺牲人数一共63人,占全连总人数的一半。■ )

( 爬过昆仑山就是英雄

1950年,西藏何时以及如何获得解放,变成了中央政府关注的焦点。此前经过长达半年的酝酿,到1950年2月6日,中央形成了以西南主力进军西藏,以西北骑兵先行入藏,以期届时进行军事配合的决议。具体战略部署为:西南第二野战军18军为主力,沿川康线进军拉萨,14军一部沿滇藏线进军藏南,西北第一野战军一方面从青海入藏,经日月山进军日喀则,解放后藏,另一方面从新疆进入藏北,翻越昆仑山,解放阿里。总体上,形成从东、西、北、东南四个方向共同对西藏合围的态势。

解放西藏的军事任务对西北野战军来说并不意外,1949年秋,第一兵团从内地经河西走廊进军新疆时,毛泽东就已在电报中指示司令员王震:“你们进军的任务,包括出兵西藏,解放藏北。”1949年底,新疆获得和平解放。1950年1月24日,中央又一次电令西南、西北局:“由新疆向西藏西部进兵问题,望王震立即调查并提出意见。”4月28日,王震向中央并西北局报告了进藏计划,建议由驻扎在南疆地区的第2军担负进军藏北的主要任务,并于大军入藏前先进行筑路、侦察等准备活动。

此时,彭德怀也向中央建议:“西北青、新进藏部队,受自然条件限制很大,应采取先设站、后进兵,站站相连、步步经营、梯次延伸前进的方针。新藏间,横隔昆仑高原,均高6400米有余,进军阿里,想其艰难恐不亚于长征。所以不宜大量出兵,应先派出一连左右之兵力先行进藏,担负侦察、设站等任务。”

于是,1950年5月1日,第二军以四、五师为基础,完成了准备入藏的独立骑兵师的迅速组建。王震在喀什二军军部的慰问讲话上,动员大家自愿报名参加解放西藏,“爬过昆仑山就是英雄”。独立骑兵师共3个骑兵团的编制,国民党的一部分和平起义部队编为1团,解放军部队从5个主力团抽调部分兵力,编为2团,考虑到高原地区的交通和运输问题,将军中的原属起义部队的骆驼大队整编为3团。另外,还调了一批共产党员和干部骨干派进了1团和3团,加强这些起义部队的思想基础。

1951年5月17日起,筑路和侦察两项任务都在独立骑兵师轰轰烈烈地展开了。一方面,部队开始紧急修筑从和田通往于阗的公路,另一方面,派出一支10人左右的小分队,进入昆仑山腹地,试图找出一条可供大军进入阿里的道路。一个多月内,这支小分队在昆仑山区尝试了3次,带着望远镜、指北针这些最初级的工具,在新藏交界处的界山达坂以北、以西地区标定了“暖海子”、“埋衣山”等地名。勘察结果显示,从于阗到界山达坂的三种路线方案中,从普鲁村出发距界山达坂最近。

7月,从于阗到普鲁村的急造公路完成。此时,先行入藏的连队也确定了,以独立骑兵师1团1营1连为基础组建,包括汉、蒙、回、藏、维吾尔、哈萨克、锡伯7个民族,总共136人,其中少数民族占40%。这个连在此前修筑新藏公路时荣获了两面锦旗,被师部评为“筑路尖兵连”。由于一团主要由起义部队组成,先遣连临行前,上级还抽调补充了一批战斗英雄和模范骨干,共产党员的人数大约占到了全连的1/3。8月1日,先遣连举行誓师出征大会,从普鲁村出发。

准噶尔古道

先遣连进藏前,可说是获得了当时条件下解放军部队能够为一个连提供的最好的军事装备:一、二、三排每个战士一支步枪,每个班一挺轻机枪,四排为机炮排,配备马克沁重机枪两挺,“八二”炮两门,“六〇”炮四门,平均每人两匹战马,另有骆驼和骡子。全连战士每个人一件皮大衣、一条皮裤或者一件皮背心、一条毛毡或者毛毯,每人一双翻毛皮鞋、一双毡筒。此外,还配备了棉制帐篷、一部电台、两名藏语翻译以及一名兽医。由于进藏路线漫长,为运输补给,后方组织了900多名民工,及4500多头毛驴、237峰骆驼、164头牦牛和370匹马,共9个运输队,给先遣连运送军需给养的驮运线达100多公里。

然而,另一方面,先遣连也面临着前所未有的困难:中国大陆上从来没有一片地方像藏北高原那样空白而未知。在小分队拿到的国民党时期的英文版军用地图上,阿里几乎是空白。先遣连出发时,只知道目的地是位于阿里地区偏南部的首府噶大克,但是如何到达那里,中间会经过些什么,基本可以说是一无所知。

一个月的行军后,先遣连沿着此前小分队勘察的路线,到达了海拔6700米的界山达坂。翻越界山达坂之后,先遣连便进入了藏北,一路向南,从圈窝子、长流水转行至两水泉,并在两水泉建立了第一个转运留守据点。1950年9月18日,王震向西北局及中央汇报道:“先遣连……于本月9日……到达西藏阿里嘎本政府所辖改则地区,行程约计1300华里,并于本月15日在改则境内建立第一个据点……将留少数人员留守此地,就地转入侦察情况,寻找藏民,发动群众,其余大部将继续向噶大克推进。”

先遣连的进军路线主要参考了起义部队中一个原国民党42军藏族军官提供的信息,他曾经于1948年左右带领6个人从于阗取道昆仑山,到过藏北无人区。经后来考证,他所提供的这条道路,是清朝以来的一条传统路线,很可能就是清朝前期准噶尔入侵西藏时曾经走过的古道。据记载,1716年10月,准噶尔部策妄阿拉布坦派遣6000人的部队,从新疆伊犁出发,取道从喀什到和田的叶尔羌地区,翻越昆仑山,经过阿里,抵达藏北那曲,对拉藏汗进行了突袭。魏源《圣武记·卷六》载,为了掩人耳目,防止清廷和已获清朝承认的西藏拉藏汗政权发觉,这支部队选择了一条人迹罕至的道路,“涉险冒瘴,昼伏夜行”。

先遣连出发后,独立骑兵师派出一支侦察分队继续勘察藏北方向的道路,结果发现先遣连的行军路线在普鲁之后便进入高海拔地区,悬崖地形加上高寒的气候,筑路的工程量比原预算高出数百倍。为了修这条路,部队耗费了大量的钢钎和炸药,第2军副政委左齐在其回忆录中写道:“用掉的袁大头可以压垮几十峰骆驼。”高昂的代价仅仅让这条新藏公路一年间从普鲁村向南延伸了180公里。

1952年,这支侦察分队第三次翻越界山达坂,他们到达藏北后未按原路返回,而是向西取道赛图拉,翻过桑株达坂,到达了皮山县,结果发现这一路上有人到过新疆。发现经由皮山能够连通新藏,是一个巨大的惊喜,此前中国人只知皮山可通往印度,并不知经过皮山后折向东,也能到达藏北阿里。侦察队参谋田武在《三进藏北》中记录道:“只要打开桑株达坂,到达赛图拉,其后可沿山谷、河流,挥镐就可修出一条公路。”

正在修建的新藏公路旋即改道,此后,向阿里军队运送补给物资的骆驼大队也全部改为从桑株达坂出发。如果先遣连能够早点得知这条道路的存在,无论是行军还是后方运送补给,都将大大方便。“当时不知道的太多了。”袁国祥少将对本刊记者回忆道,他当年是第二军的一个摄影兵,他的战友被抽调到独立骑兵师,参与过对先遣连的拍摄报道。“从桑株达坂过来,比走界山达坂不仅路况好,相对安全,而且距离也近了许多。”

1951年5月,先遣连进藏次年,后续部队沿先遣连的路线进入藏北,与先遣连一起解放了阿里。此后,这条路就逐渐被废弃了。如今,当年紧急修筑的第一条新藏公路仅仅通到了先遣连的出发地普鲁。“这一段路还好着,山清水秀,有松鼠,鲜花盛开,相当漂亮。”袁国祥说,“再往前就是高山,就没有人去了。”

牺牲

先遣连在建立两水泉据点后,一边派兵侦察四方情况,寻找当地藏民,一边继续向南推进,1950年10月中旬到达多孟,10月底到达江索郭草原。这里主要是夏季牧区,先遣连后来将此地称作扎麻芒堡(“扎麻”是此地生长茂盛的一种灌木植物)。江索郭之后的下一个目标,就是普兰宗,先遣连打算到那里去建立据点。

1950年10月,正是西南主力部队进军西藏的关键时期。10月6日,昌都战役打响,至10月24日结束,消灭了藏军大部分主力,并将西藏解放的进程从战争的轨道转向重新和谈,中央下达指示,要求各路部队适时就地休整,补充给养,等待和谈。10月28日,王震电令先遣连:“停止推进,就地做好越冬准备,全面展开群众工作,坚守此地,等待后续部队共同进军噶大克。”

而昌都战役的失利使得阿里地方当局不得不正视先遣连的到来,他们派人来与先遣连谈判,提出了五点要求:不要打仗;尊重藏族的宗教信仰和风俗习惯;部队和地方政府和睦相处;解放军不要来得太多;解放军到哪里去,要事先通知他们。这次谈判产生了先遣连进军过程中最显著的政治成果——《峪崆五项协议》,据阿里地委党史办的考证,这是中国人民解放军进藏史上与西藏地方政府达成的第一个协议,直到1951年5月23日中央人民政府与西藏地方政府达成《关于和平解放西藏的办法》(又称“十七条协议”)之后才废止。毛泽东对阿里地方当局表现出来的合作态度非常满意,于1950年12月30日亲自回复阿里地方当局长官:“我们很高兴,知道你们同到达你们那里的人民解放军结成了朋友。”“如果西藏官员都能像你们一样同解放军合作,那么开进的部队就可以少一些。”

《峪崆五项协议》签订完毕后,已经是1950年11月底。阿里地区平均海拔4500米,喀喇昆仑山地带每年10月开始即大雪封山,一直到次年5月,才能再次通行。换句话说,适合交通行进的时期仅6~9月4个月而已。准噶尔的部队10月从新疆出发,却在次年7月才到达藏北纳克产地区,就是受到过冬封山的影响。

先遣连在扎麻芒堡驻防下来的时候,正值封山,运送给养成了最大的问题。封山之前,由于给养线漫长,山路危险,能够运到阿里的给养不足总数的1/10,封山后,能够运到的不足5%。1950年底,重新筹集的1700多头毛驴和牦牛载着物资半个月内3次试图进藏,前两次都失败后,王震下达指令:“不惜一切代价,接通先遣连的补给线。”最后一批共707头毛驴和牦牛,载有1.5万斤给养、食盐和年货,从于阗出发后,25天才到达界山达坂,此时只剩下30多头牦牛,每头牦牛驮的40公斤粮食已被牦牛吃得仅剩不足1/10,最终,只有一人成功赶着两头牦牛到达两水泉,给先遣连送到的物资除了半麻袋信之外,是1.5公斤食盐和7个馕饼。

重新打通先遣连的补给线的尝试失败后,王震一边指示南疆军区,“不惜一切代价,再次组织救援”,一边上报西北军区,“独立骑兵师一连进驻阿里扎麻芒堡后,已断绝给养三月有余,左齐组织三次救援均未奏效。目前该连在饥饿和疾病中,已有三十余人牺牲”。

与此同时,王震还提交了先遣连的请功报告,其中写道:“独立骑兵师进藏先遣连,自进入藏北地区之后,经历了长征以来最大之不幸,最重之苦难。”

1951年1月30日,西北军区党委在电报中授予独立骑兵师第一团第一营第一连“进藏先遣英雄连”荣誉称号,并给全连136名官兵各记大功一次。

先遣连在吃穿住行的问题之外,最大的压力来自高山反应。扎麻芒堡海拔超过4500米,驻守开始之后,连队中患高山病的人越来越多,1951年1月7日起,因为高山病造成的牺牲开始了,到1951年春节前后,每隔几天就有战士死去。后来幸存的人回忆当时的症状是:起初几天胃口奇好,暴饮暴食,之后连续几天不吃不喝,身体开始逐渐浮肿,从腿脚开始,肿遍全身,皮肤发黄到放亮,用手一按就是一个坑,然后皮肤裂口,黄水四流,慢慢死去。战士们以为这是一种瘟疫,在驻地执行了严格的消毒和隔离措施,试图控制“传染”。

其实,在先遣连进藏前,独立骑兵师派出的昆仑山10人侦察小分队就曾经在第一次16天的行动中牺牲2人,那个时候,士兵们也不知道牺牲原因,以为是高山上有“瘴气”。这是南北朝以来、西方医学传入之前,中国流传的一种传统说法,唐人的说法是“冷瘴”,宋代以后又称“烟瘴”,直到清代,典籍反映出来的对高山反应的机理的认识仍旧没有什么突破。1774年英国化学家普里斯特利从氧化汞中分离出了“氧气”,民国初期中国人才逐渐开始认识到“氧气”的观念。然而,关于高山反应,传统的说法仍旧占据主流,直到1933年,探险家林鹏侠在其所著《西北行》中仍旧采用“瘴气”一说。

1951年5月26日,后续两个连在开山之后抵达扎麻芒堡接应先遣连时,在8个月的冬季驻防中因为高山病而牺牲的战士已达30多人。在3个连一起继续向噶大克进军的时候,仅仅翻越一个东君拉达坂,便又因高原反应牺牲6人。1951年8月3日,先遣连等到达阿里首府噶大克,和平解放了阿里全境。

此后,先遣连的大部分官兵都转入阿里的边境驻防,经最后统计,在先遣连的整个进藏过程中,牺牲人数一共63人,占全连总人数的一半。■ )

爬过昆仑山就是英雄

1950年,西藏何时以及如何获得解放,变成了中央政府关注的焦点。此前经过长达半年的酝酿,到1950年2月6日,中央形成了以西南主力进军西藏,以西北骑兵先行入藏,以期届时进行军事配合的决议。具体战略部署为:西南第二野战军18军为主力,沿川康线进军拉萨,14军一部沿滇藏线进军藏南,西北第一野战军一方面从青海入藏,经日月山进军日喀则,解放后藏,另一方面从新疆进入藏北,翻越昆仑山,解放阿里。总体上,形成从东、西、北、东南四个方向共同对西藏合围的态势。

解放西藏的军事任务对西北野战军来说并不意外,1949年秋,第一兵团从内地经河西走廊进军新疆时,毛泽东就已在电报中指示司令员王震:“你们进军的任务,包括出兵西藏,解放藏北。”1949年底,新疆获得和平解放。1950年1月24日,中央又一次电令西南、西北局:“由新疆向西藏西部进兵问题,望王震立即调查并提出意见。”4月28日,王震向中央并西北局报告了进藏计划,建议由驻扎在南疆地区的第2军担负进军藏北的主要任务,并于大军入藏前先进行筑路、侦察等准备活动。

此时,彭德怀也向中央建议:“西北青、新进藏部队,受自然条件限制很大,应采取先设站、后进兵,站站相连、步步经营、梯次延伸前进的方针。新藏间,横隔昆仑高原,均高6400米有余,进军阿里,想其艰难恐不亚于长征。所以不宜大量出兵,应先派出一连左右之兵力先行进藏,担负侦察、设站等任务。”

于是,1950年5月1日,第二军以四、五师为基础,完成了准备入藏的独立骑兵师的迅速组建。王震在喀什二军军部的慰问讲话上,动员大家自愿报名参加解放西藏,“爬过昆仑山就是英雄”。独立骑兵师共3个骑兵团的编制,国民党的一部分和平起义部队编为1团,解放军部队从5个主力团抽调部分兵力,编为2团,考虑到高原地区的交通和运输问题,将军中的原属起义部队的骆驼大队整编为3团。另外,还调了一批共产党员和干部骨干派进了1团和3团,加强这些起义部队的思想基础。

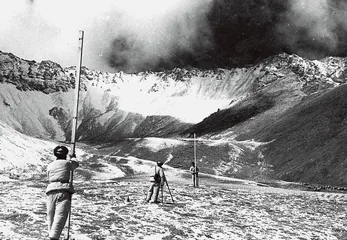

( 勘测队正在进行公路选线勘察(摄于1954年) )

( 勘测队正在进行公路选线勘察(摄于1954年) )

1951年5月17日起,筑路和侦察两项任务都在独立骑兵师轰轰烈烈地展开了。一方面,部队开始紧急修筑从和田通往于阗的公路,另一方面,派出一支10人左右的小分队,进入昆仑山腹地,试图找出一条可供大军进入阿里的道路。一个多月内,这支小分队在昆仑山区尝试了3次,带着望远镜、指北针这些最初级的工具,在新藏交界处的界山达坂以北、以西地区标定了“暖海子”、“埋衣山”等地名。勘察结果显示,从于阗到界山达坂的三种路线方案中,从普鲁村出发距界山达坂最近。

7月,从于阗到普鲁村的急造公路完成。此时,先行入藏的连队也确定了,以独立骑兵师1团1营1连为基础组建,包括汉、蒙、回、藏、维吾尔、哈萨克、锡伯7个民族,总共136人,其中少数民族占40%。这个连在此前修筑新藏公路时荣获了两面锦旗,被师部评为“筑路尖兵连”。由于一团主要由起义部队组成,先遣连临行前,上级还抽调补充了一批战斗英雄和模范骨干,共产党员的人数大约占到了全连的1/3。8月1日,先遣连举行誓师出征大会,从普鲁村出发。

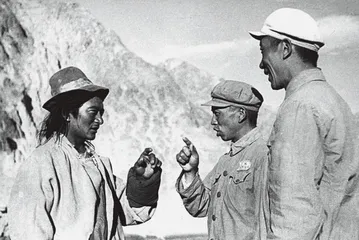

( 1954年,侦察组踏勘界山达坂通道时,向藏族同胞了解道路情况 )

( 1954年,侦察组踏勘界山达坂通道时,向藏族同胞了解道路情况 )

准噶尔古道

先遣连进藏前,可说是获得了当时条件下解放军部队能够为一个连提供的最好的军事装备:一、二、三排每个战士一支步枪,每个班一挺轻机枪,四排为机炮排,配备马克沁重机枪两挺,“八二”炮两门,“六〇”炮四门,平均每人两匹战马,另有骆驼和骡子。全连战士每个人一件皮大衣、一条皮裤或者一件皮背心、一条毛毡或者毛毯,每人一双翻毛皮鞋、一双毡筒。此外,还配备了棉制帐篷、一部电台、两名藏语翻译以及一名兽医。由于进藏路线漫长,为运输补给,后方组织了900多名民工,及4500多头毛驴、237峰骆驼、164头牦牛和370匹马,共9个运输队,给先遣连运送军需给养的驮运线达100多公里。

( 阿里骑兵支队战士们围着收音机倾听来自北京的声音(摄于1954年 )

( 阿里骑兵支队战士们围着收音机倾听来自北京的声音(摄于1954年 )

然而,另一方面,先遣连也面临着前所未有的困难:中国大陆上从来没有一片地方像藏北高原那样空白而未知。在小分队拿到的国民党时期的英文版军用地图上,阿里几乎是空白。先遣连出发时,只知道目的地是位于阿里地区偏南部的首府噶大克,但是如何到达那里,中间会经过些什么,基本可以说是一无所知。

一个月的行军后,先遣连沿着此前小分队勘察的路线,到达了海拔6700米的界山达坂。翻越界山达坂之后,先遣连便进入了藏北,一路向南,从圈窝子、长流水转行至两水泉,并在两水泉建立了第一个转运留守据点。1950年9月18日,王震向西北局及中央汇报道:“先遣连……于本月9日……到达西藏阿里嘎本政府所辖改则地区,行程约计1300华里,并于本月15日在改则境内建立第一个据点……将留少数人员留守此地,就地转入侦察情况,寻找藏民,发动群众,其余大部将继续向噶大克推进。”

先遣连的进军路线主要参考了起义部队中一个原国民党42军藏族军官提供的信息,他曾经于1948年左右带领6个人从于阗取道昆仑山,到过藏北无人区。经后来考证,他所提供的这条道路,是清朝以来的一条传统路线,很可能就是清朝前期准噶尔入侵西藏时曾经走过的古道。据记载,1716年10月,准噶尔部策妄阿拉布坦派遣6000人的部队,从新疆伊犁出发,取道从喀什到和田的叶尔羌地区,翻越昆仑山,经过阿里,抵达藏北那曲,对拉藏汗进行了突袭。魏源《圣武记·卷六》载,为了掩人耳目,防止清廷和已获清朝承认的西藏拉藏汗政权发觉,这支部队选择了一条人迹罕至的道路,“涉险冒瘴,昼伏夜行”。

先遣连出发后,独立骑兵师派出一支侦察分队继续勘察藏北方向的道路,结果发现先遣连的行军路线在普鲁之后便进入高海拔地区,悬崖地形加上高寒的气候,筑路的工程量比原预算高出数百倍。为了修这条路,部队耗费了大量的钢钎和炸药,第2军副政委左齐在其回忆录中写道:“用掉的袁大头可以压垮几十峰骆驼。”高昂的代价仅仅让这条新藏公路一年间从普鲁村向南延伸了180公里。

1952年,这支侦察分队第三次翻越界山达坂,他们到达藏北后未按原路返回,而是向西取道赛图拉,翻过桑株达坂,到达了皮山县,结果发现这一路上有人到过新疆。发现经由皮山能够连通新藏,是一个巨大的惊喜,此前中国人只知皮山可通往印度,并不知经过皮山后折向东,也能到达藏北阿里。侦察队参谋田武在《三进藏北》中记录道:“只要打开桑株达坂,到达赛图拉,其后可沿山谷、河流,挥镐就可修出一条公路。”

正在修建的新藏公路旋即改道,此后,向阿里军队运送补给物资的骆驼大队也全部改为从桑株达坂出发。如果先遣连能够早点得知这条道路的存在,无论是行军还是后方运送补给,都将大大方便。“当时不知道的太多了。”袁国祥少将对本刊记者回忆道,他当年是第二军的一个摄影兵,他的战友被抽调到独立骑兵师,参与过对先遣连的拍摄报道。“从桑株达坂过来,比走界山达坂不仅路况好,相对安全,而且距离也近了许多。”

1951年5月,先遣连进藏次年,后续部队沿先遣连的路线进入藏北,与先遣连一起解放了阿里。此后,这条路就逐渐被废弃了。如今,当年紧急修筑的第一条新藏公路仅仅通到了先遣连的出发地普鲁。“这一段路还好着,山清水秀,有松鼠,鲜花盛开,相当漂亮。”袁国祥说,“再往前就是高山,就没有人去了。”

牺牲

先遣连在建立两水泉据点后,一边派兵侦察四方情况,寻找当地藏民,一边继续向南推进,1950年10月中旬到达多孟,10月底到达江索郭草原。这里主要是夏季牧区,先遣连后来将此地称作扎麻芒堡(“扎麻”是此地生长茂盛的一种灌木植物)。江索郭之后的下一个目标,就是普兰宗,先遣连打算到那里去建立据点。

1950年10月,正是西南主力部队进军西藏的关键时期。10月6日,昌都战役打响,至10月24日结束,消灭了藏军大部分主力,并将西藏解放的进程从战争的轨道转向重新和谈,中央下达指示,要求各路部队适时就地休整,补充给养,等待和谈。10月28日,王震电令先遣连:“停止推进,就地做好越冬准备,全面展开群众工作,坚守此地,等待后续部队共同进军噶大克。”

而昌都战役的失利使得阿里地方当局不得不正视先遣连的到来,他们派人来与先遣连谈判,提出了五点要求:不要打仗;尊重藏族的宗教信仰和风俗习惯;部队和地方政府和睦相处;解放军不要来得太多;解放军到哪里去,要事先通知他们。这次谈判产生了先遣连进军过程中最显著的政治成果——《峪崆五项协议》,据阿里地委党史办的考证,这是中国人民解放军进藏史上与西藏地方政府达成的第一个协议,直到1951年5月23日中央人民政府与西藏地方政府达成《关于和平解放西藏的办法》(又称“十七条协议”)之后才废止。毛泽东对阿里地方当局表现出来的合作态度非常满意,于1950年12月30日亲自回复阿里地方当局长官:“我们很高兴,知道你们同到达你们那里的人民解放军结成了朋友。”“如果西藏官员都能像你们一样同解放军合作,那么开进的部队就可以少一些。”

《峪崆五项协议》签订完毕后,已经是1950年11月底。阿里地区平均海拔4500米,喀喇昆仑山地带每年10月开始即大雪封山,一直到次年5月,才能再次通行。换句话说,适合交通行进的时期仅6~9月4个月而已。准噶尔的部队10月从新疆出发,却在次年7月才到达藏北纳克产地区,就是受到过冬封山的影响。

先遣连在扎麻芒堡驻防下来的时候,正值封山,运送给养成了最大的问题。封山之前,由于给养线漫长,山路危险,能够运到阿里的给养不足总数的1/10,封山后,能够运到的不足5%。1950年底,重新筹集的1700多头毛驴和牦牛载着物资半个月内3次试图进藏,前两次都失败后,王震下达指令:“不惜一切代价,接通先遣连的补给线。”最后一批共707头毛驴和牦牛,载有1.5万斤给养、食盐和年货,从于阗出发后,25天才到达界山达坂,此时只剩下30多头牦牛,每头牦牛驮的40公斤粮食已被牦牛吃得仅剩不足1/10,最终,只有一人成功赶着两头牦牛到达两水泉,给先遣连送到的物资除了半麻袋信之外,是1.5公斤食盐和7个馕饼。

重新打通先遣连的补给线的尝试失败后,王震一边指示南疆军区,“不惜一切代价,再次组织救援”,一边上报西北军区,“独立骑兵师一连进驻阿里扎麻芒堡后,已断绝给养三月有余,左齐组织三次救援均未奏效。目前该连在饥饿和疾病中,已有三十余人牺牲”。

与此同时,王震还提交了先遣连的请功报告,其中写道:“独立骑兵师进藏先遣连,自进入藏北地区之后,经历了长征以来最大之不幸,最重之苦难。”

1951年1月30日,西北军区党委在电报中授予独立骑兵师第一团第一营第一连“进藏先遣英雄连”荣誉称号,并给全连136名官兵各记大功一次。

先遣连在吃穿住行的问题之外,最大的压力来自高山反应。扎麻芒堡海拔超过4500米,驻守开始之后,连队中患高山病的人越来越多,1951年1月7日起,因为高山病造成的牺牲开始了,到1951年春节前后,每隔几天就有战士死去。后来幸存的人回忆当时的症状是:起初几天胃口奇好,暴饮暴食,之后连续几天不吃不喝,身体开始逐渐浮肿,从腿脚开始,肿遍全身,皮肤发黄到放亮,用手一按就是一个坑,然后皮肤裂口,黄水四流,慢慢死去。战士们以为这是一种瘟疫,在驻地执行了严格的消毒和隔离措施,试图控制“传染”。

其实,在先遣连进藏前,独立骑兵师派出的昆仑山10人侦察小分队就曾经在第一次16天的行动中牺牲2人,那个时候,士兵们也不知道牺牲原因,以为是高山上有“瘴气”。这是南北朝以来、西方医学传入之前,中国流传的一种传统说法,唐人的说法是“冷瘴”,宋代以后又称“烟瘴”,直到清代,典籍反映出来的对高山反应的机理的认识仍旧没有什么突破。1774年英国化学家普里斯特利从氧化汞中分离出了“氧气”,民国初期中国人才逐渐开始认识到“氧气”的观念。然而,关于高山反应,传统的说法仍旧占据主流,直到1933年,探险家林鹏侠在其所著《西北行》中仍旧采用“瘴气”一说。

1951年5月26日,后续两个连在开山之后抵达扎麻芒堡接应先遣连时,在8个月的冬季驻防中因为高山病而牺牲的战士已达30多人。在3个连一起继续向噶大克进军的时候,仅仅翻越一个东君拉达坂,便又因高原反应牺牲6人。1951年8月3日,先遣连等到达阿里首府噶大克,和平解放了阿里全境。

此后,先遣连的大部分官兵都转入阿里的边境驻防,经最后统计,在先遣连的整个进藏过程中,牺牲人数一共63人,占全连总人数的一半。■

(文 / 石鸣) 阿里第一支进藏阿里地区昆仑山西藏阿里始末部队解放