富人之罪

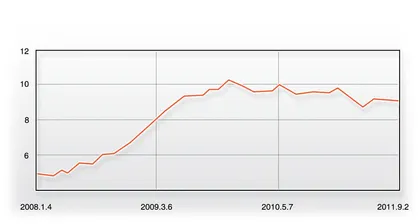

作者:邢海洋 ( 2008年来美国失业率 )

( 2008年来美国失业率 )

不到一个月时间,“占领华尔街”从几十人的街头抗议演变为成千上万人参与的大小规模的聚集事件。“99%的大众与1%的有钱人的斗争”遍地开花,向数百个城市蔓延。西方选举制度下,代表99%的示威者似乎无需用这种方式改变政治和经济规则,但一次大规模的群众运动或引人反思,看这个偏爱富人的经济秩序出了何种差错。

一个月前,“股神”巴菲特在《纽约时报》撰文,称国会对像他这样的亿万富翁过于“溺爱”,呼吁向“我”征税。巴菲特的建议在学界和政客之间引起轩然大波,支持者引用了这样一组数据:2008年,美国年收入达到38万美元的最富有的1%人口,实际纳税税率为23.3%,而在经济快速扩张的1986年,GDP增速高达3.5%的时候,最富裕人口的实际税负为33.1%,从那以后,富人税率便逐步下降。如果33.1%的税率得以保持,仅2008年美国的财政赤字便可以减少1660亿美元,而自1987到2008年,美国政府债务可以缩减1.7万亿美元,这意味着政府债务减少1/6。上世纪80年代开始的对富人纳税的“网开一面”,正来自于里根政府所开启的减税运动。

上世纪80年代,新自由主义经济学说在西方盛行,这正是有产者喜爱的学说。新自由主义主张政府最少干预下的自由资本主义经济,以私有化、市场经济、放松管制以及为富人减税等措施为其内核。里根政府上台后,最主要的措施为减税。名义上,减税将使美国人的钱更多,从而刺激储蓄、刺激投资、刺激消费,振兴经济,但实质却是靠“富者愈富”来带动经济发展。在自由主义经济学家看来,减税会使富人得利,而只有富人才有足够的资金去投资,并且,只有“合理”的税率才能吸引富人去投资。相反,社会福利制度的推行,降低了经济效率,削弱了国际竞争能力,减少了利润。1981年,里根政府出台了战后最大规模减税的《复兴经济税法》,措施中既包括全面降低个人所得税,不到3年的时间里税率共减25%;也包括个人收入中利息、红利和资本收益等非劳动收入的最高税率的大幅度削减;并且,厂房和机器设备折旧期全面缩短。减税的结果是:一个年收入为1万美元的家庭,可以少交税120美元,而一个年收入8万美元以上的家庭,可以少交税1.5万美元,减税的最大受益群体为富人,富人得到的好处是普通人的几十倍。上世纪末短短几年间,美国“福布斯400富人”的个人财富数量翻了两番。

如果说里根政府的减税源起于上世纪70年代的大衰退,对刺激投资,摆脱滞胀起到关键作用,但需知,任何政策措施都应当适可而止,超出了合理范围,走向极端只能起到相反的效果。互联网泡沫破裂后,小布什政府仍是一味减税,及至次级债泡沫破裂,政府举债的同时,国民收入结构仍得不到调整,以至于消费持续乏力。尤其是,全球化的前提下,资本自由流通,富人集聚的财富不受限制地流向新兴市场逐利,西方更是雪上加霜。对于加税会损害增长的说法,学者们举出“二战”期间以税养战和克林顿政府小幅度提高税率的例子,无论哪种情况均未影响到增长。可政府却在富人的游说下不停减税,足见有产者的贪婪。

如果是富人成功游说,左右了政策,西方的政治架构中还难找出他们的破绽。在“占领华尔街”行动诸多的口号中,“穷人为富人的错误买单”,已经直指富人的软肋。在危机过程中,无论是共和党政府还是声言要惩治贪婪的银行家的民主党政府,都不得不用纳税人的钱来大规模救市,资助金融企业,以避免经济崩溃。经过资本主义几百年的发展,美国的金融集团已经大到不能倒,从而达到了公司利益绑架国家和民众利益的地步。可这个艰难时刻,陷入困顿的银行还向高管们支付高额红利奖金。

作为经济危机的始作俑者,本来金融的职能在于是资本的中介与资本的聚集,以扩张经济规模,促进效率改进。可到了工业化后期,货币泛滥,金融业以自由市场和产品创新为名,日益虚拟化,偏离了基本职能。金融集团的所谓创新导致了高度专业化和复杂化局面,增强了垄断力量,加剧了信息不对称。以经济自由和创新为名的各种金融衍生品,更使经济、金融活动难以有效监管。而经济的虚拟化如同一场精心编造的旁氏骗局,一方面挤占了投资和消费,挤占实体经济的发展空间;另一方面则为金融资本利用信息不对称积累财富提供了机会。在这样一个绑架了国民的虚拟化赌局中,可想而知的结果是富人愈富,穷人愈贫。而此时富人所谓的“企业家精神”,并不能增进全社会的福利。

“占领华尔街”的声势若再大一些,西方政治家该考虑均贫富的问题了。■(文 / 邢海洋) 经济经济学宏观经济富人罪年薪美国减税