声音(652)

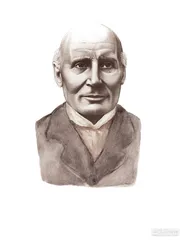

作者:三联生活周刊阿尔弗雷德·诺思·怀特海

Alfred North Whitehead

1861~1947

罗素曾说:

“怀特海是一个非常谦虚的人,他从不介意反对他观点的种种批评,他具有动人的幽默和雍容的优雅。”《大英百科全书》上的词条说:“除了对马克思和弗洛伊德不够熟悉外,怀特海对他那个时代的科学和文学都能应付自如。他的敬仰者包括各个思想领域的领袖。他的哲学体系对现在所谓过程哲学产生了重大影响。他乐于助人的习惯使他广受喜爱。他礼数周到,但并不柔弱;他从不好争吵,机敏、仁慈,相当顽强。他有一个现实、稳重的头脑,会做出绝妙但不带恶意的嘲讽。怀特海集直觉、智力天赋与坚强、智慧的美德于一身。”

风格是受教育的文化人最后学到的东西,它也是最有用的东西。风格无处不在。欣赏风格的管理人员讨厌浪费,欣赏风格的工程师会充分利用他的材料,欣赏风格的工匠喜欢精美的作品。风格是智者的最高德性。然而,在风格之上,在知识之上,还存在着某种东西,一种模糊的东西,就好像主宰希腊众神的命运一样。这个东西就是力。风格是力的塑造,是力的约束。但是,实现理想目标所需要的力毕竟是极为重要的。首先要达到目标。不要为你的风格而烦恼,去解决你的问题。有了风格,你可以实现你的目标;有了风格,你可以计算出行动的效果。而预见的能力也成为神赐予人类最后的礼物。风格会增加你的力量,因为你的大脑不会因枝节问题而分心,你将更有可能实现自己的目的。风格是专家独享的特权。谁听说过业余画家的风格?谁听说过业余诗人的风格?风格永远是专业化学习的结果,是专门化研究对文化做出的特有的贡献。

风格是受教育的文化人最后学到的东西,它也是最有用的东西。风格无处不在。欣赏风格的管理人员讨厌浪费,欣赏风格的工程师会充分利用他的材料,欣赏风格的工匠喜欢精美的作品。风格是智者的最高德性。然而,在风格之上,在知识之上,还存在着某种东西,一种模糊的东西,就好像主宰希腊众神的命运一样。这个东西就是力。风格是力的塑造,是力的约束。但是,实现理想目标所需要的力毕竟是极为重要的。首先要达到目标。不要为你的风格而烦恼,去解决你的问题。有了风格,你可以实现你的目标;有了风格,你可以计算出行动的效果。而预见的能力也成为神赐予人类最后的礼物。风格会增加你的力量,因为你的大脑不会因枝节问题而分心,你将更有可能实现自己的目的。风格是专家独享的特权。谁听说过业余画家的风格?谁听说过业余诗人的风格?风格永远是专业化学习的结果,是专门化研究对文化做出的特有的贡献。

—— 怀特海:《教育的目的》

人类的悲剧在于,那些富有想象力的人缺少经验,而那些有经验的人则想象力贫乏。愚人没有知识全凭想象办事,书呆子缺乏想象力仅凭知识行事。

The tragedy of the world is that those who are imaginative have but slight experience, and those who are experienced have feeble imagination. Fools act on imagination without knowledge, pedants act on knowledge without imagination.

天国的语言将是中文、希腊文、法文、德文、意大利文和英文,天国的圣人们将愉快地注视着这些金色的语言对永恒生活所作的表述。

The languages of heaven will be Chinese, Greek, French, German, Italian, and English, and the blessed Saints will dwell with delight on these golden expressions of eternal life.

在对待每一件涉及艺术的工作时,我们必须恰当地处理好规模和速度这两个因素。如果你用显微镜去检查罗马的圣彼得教堂,那对建筑师来说是不公平的;如果你一天只读五行《奥德赛》,这部伟大的史诗也会变得枯燥无味。你可以看看世界上最崇高的诗歌,如果你以蜗牛的速度慢慢地阅读它,那么,美丽的诗歌将不再是艺术作品,而变成了一堆垃圾。

In approaching every work of art we have to comport ourselves suitably in regard to two factors, scale and pace. It is not fair to the architect if you examine St. Peter's at Rome with a microscope, and the Odyssey becomes insipid if you read it at the rate of five lines a day. You may take the noblest poetry in the world, and, if you stumble through it at snail's pace, it collapses from a work of art into a rubbish heap.

古代的作品精美绝伦,现在的作品则丑陋不堪。其原因在于,现代作品按精确的尺寸设计制作,而古代的作品则随工匠的风格而变化。现代是拥挤,古代是舒展。

The ancient work is beautiful, the modern work is hideous. The reason is, that the modern work is done to exact measure, the ancient work is varied according to the idiosyncrasy of the workman. Here it is crowded, and there it is expanded.

我们的心灵是有限的,但是,即使在这些有限的环境下,我们仍然生存在无限的可能性之中。人生的目的,就在于尽可能从无限中抓住一些东西。

Our minds are finite, and yet even in these circumstances of finitude we are surrounded by possibilities that are infinite, and the purpose of human life is to grasp as much as we can out of the infinitude.

莎士比亚由于知道得不太多而写出了优美的诗篇;弥尔顿由于懂得太多,倒使他的诗歌充满了学究气。

Shakespeare wrote better poetry for not knowing too much; Milton, I think, knew too much finally for the good of his poetry.

文明一个大体上的定义:一个文明的社会是对真、美、冒险、艺术、平静这五种品质的展示。如果没有平静,对于真、美、冒险和艺术的追求就会是无情、艰难和残酷的。

A general definition of civilization: a civilized society is exhibiting the five qualities of truth, beauty, adventure, art, peace. Apart from peace, the pursuit of “Truth, Beauty, Adventure, Art”can be ruthless, hard, cruel.

进步的艺术是在变化中维持秩序,又在秩序中维持变化。

The art of progress is to preserve order amid change, and to preserve change amid order.

如果一只狗跳到你腿上,那是因为它喜欢你;但如果一只猫跳到你腿上,那是因为你的腿更暖和。

If a dog jumps in your lap, it is because he is fond of you; but if a cat does the same thing, it is because your lap is warmer.

我们的思考离不开抽象的概念,但是我们的生活离不开琐碎的细节。

We think in generalities, but we live in detail.

每一位自然哲学家终生的座右铭应该是:寻找简单性,但要怀疑它。

The guiding motto in the life of every natural philosopher should be,Seek simplicity, and distrust it.

1928年6月1日,听众坐满了爱丁堡大学的演讲厅,听哈佛大学哲学教授怀特海的《过程与实在》系列演讲。到了第二场,听众就从600人减少到了6个人,最后只有两个人听完了全部10场演说。后来出版的《过程与实在》一书确实很晦涩。在该书中,怀特海以新颖、高度原创的方式处理形而上学,第一讲几乎全是在讨论各种概念。怀特海的《科学与近代世界》等著作则好懂得多。怀特海去世时,美国前大法官菲利克斯·法兰克福特在《纽约时报》上撰文说:“怀特海具有一种和蔼可亲、高雅华美的气质和形象,他的语调、用词和句法,使英语演讲具有音乐般的美感;他的幽默使得忧郁者也焕发出希望愉悦的光彩;他的谦逊使得愚昧者变为聪明,同时也激发了沉默寡言者的智慧。”

怀特海1861年2月15日出生于英格兰肯特郡,他的祖父和父亲都是出色的校长。他在生平自述中说,他10岁开始学习拉丁文,12岁开始学习希腊文。一直到19岁,除了节假日外,每天都会翻译几页拉丁文和希腊文作家的作品。除了学习古典著作,他还学习数学,闲暇时读华兹华斯、雪莱等人的诗歌。1880年秋,19岁的他开始在剑桥大学三一学院学习,读完本科又读研究生,一直读到1910年。本科阶段他主要上数学课,包括理论数学和应用数学,此外还跟朋友、同学讨论政治、宗教、哲学、文学等各种问题。几十年后,有一次朋友问他,你一个60多岁的老人,怎么可能做到既在哈佛照常上课,又能每周一章地写完《科学与近代世界》,怀特海回答说:“书中探讨的一切,我40年前都已经讨论过了。”1885年他获得研究生奖学金时,他几乎能够背诵康德《纯粹理性批判》的部分章节。

1890年他与伊芙琳·威洛比·韦德结婚,他说:“她那丰富多彩的生活使我明白,道德的和美学意义上的美,是生存的目的;善良、爱和艺术上的满足是实现它的形式。”罗素比怀特海小11岁,他1890年进入剑桥,成为怀特海的学生,后来两人成为同事和朋友。罗素于1903年发表了《数学原理》的第一卷,怀特海与他用了八九年的时间合写了该书余下的两卷。

1924年,63岁的怀特海接受了哈佛大学哲学系的教职,直到1937年退休。哈佛年代是怀特海学术成果最高产的年代,他的主要哲学著作大多是在这一时期完成的。先是《科学与近代世界》(1925),继而是《过程与实在》(1929),接下来是《观念的冒险》(1933)和《思维的模式》(1938)。

怀特海临终前的作品中有一篇《论不朽》。他的小儿子1918年驾驶的战机在法国被击落,不幸以身殉职,这在怀特海的心上留下了永远无法愈合的伤口。英国皇家学会前副主席麦克法兰说:“怀特海在《数学原理》中未能为他心爱的数学确立绝对的确定性,他在《过程与实在》中又为不朽的信念寻找基础。很难想象出哲学中比这两件事更英勇的事业。”

(辑录:小贝) 数字声音