寻找鲁道夫·克雷医生

作者:陈赛 ( 1930年鲁道夫·克雷探望病人 )

( 1930年鲁道夫·克雷探望病人 )

约翰·雷博士

我们与约翰·雷博士约了在Theodor Heuss桥头见面,然后一起去拜访鲁道夫·冯·克雷(Ludolf von Krehl)的故居。

海德堡的内卡河上一共有4座桥。除去著名的古桥之外,Theodor Heuss是年代最久远的。建于1877年,这座桥第一次将纽海姆村与海德堡老城连在一起。100多年后,古老的村庄变身海德堡新城,容纳了海德堡大学大部分的教学区以及师生居所。

约翰·雷博士是个英国人,我始终不知道他的具体职务,只知道他主管马克斯·普朗克医学研究所的大小事务。在来德国之前,朱天慧教授——南开医学院的院长、海德堡医学院众多中国校友中的一员——告诉我,海德堡医学院之所以闻名于世,很大程度上得益于与周边几个重量级科研机构的合作,比如德国癌症研究中心、欧洲分子生物学中心、马普医学研究所等。这些机构中,以马普医学研究所规模最小,却与海德堡医学院的渊源极深。

仅仅出于个人的兴趣,雷博士一直在追寻纳粹时期马普医学研究所的人与事,尤其是那些被驱逐的犹太科学家的命运。纳粹战败后,马普医学研究所的绝大部分文件资料被销毁,只留下一些陌生的名字与只言片语的记录,他希望能从这些线索里还原出当年历史的真相。

( 1930年鲁道夫·克雷与“德皇威廉医学研究所”部分人员合影 )

( 1930年鲁道夫·克雷与“德皇威廉医学研究所”部分人员合影 )

在他的办公室,他给我看一张老明信片的复印件,上面写着:“亲爱的先生,周四晚上请过来,与我们一起喝杯葡萄酒。”信是写给一位叫汉·萨克斯(Han Saks)的犹太裔医生,落款是鲁道夫·克雷,1934年某月某日。当年海德堡最优秀的两位医学专家,一位是海德堡大学医院最好的血清专家,另一位是马普医学研究所的所长,虽然纳粹的阴影已近,但当时他们应该都还处在人生比较美好的阶段,身体健康,事业顺利,但关于二人之间的交往,历史却是一片空白。

这张明信片是去年雷博士拜访汉·萨克斯在伦敦的孙子时发现的,他如获至宝地复印下来。与当时海德堡绝大多数的犹太裔科学家相比,汉·萨克斯医生离开得比较从容,他带上所有的财产和家具,还有许多信件资料,一家人去了爱尔兰。他死后,这些资料留给了他的孙子。

( 准备授课的鲁道夫·克雷(摄于1930年左右) )

( 准备授课的鲁道夫·克雷(摄于1930年左右) )

其他人就没这么走运了。奥托·弗里茨·迈耶尔霍夫(Otto Fritz Meyerhof),1922年诺贝尔医学奖得主,现代生物化学的奠基人,基本上是被赶出海德堡的。他几乎没有时间收拾行李,就匆匆逃往法国。后来巴黎沦陷,又辗转逃到美国。虽然最终得以在洛克菲勒研究所安顿下来,并继续从事研究,但他在精神上彻底被击溃了,至死都没有从纳粹的恐怖中恢复过来。

我们匆匆参观一圈,最后在二层的楼梯拐角处停下,那里挂着一块凹凸的铜牌,上面刻着长长的一份名单,都是当年从这里被驱逐的犹太裔工作人员。有一些名字似曾相识,几天前在海德堡大学博物馆大厅的一块石碑上看到过,那里罗列着这所大学在纳粹时期被驱逐的犹太裔教授的名单。每一个名字背后可能都有迈耶尔霍夫那样的故事,只是湮没于历史的尘埃,只剩下一个名字。

( 由克雷夫人卧室改造成的图书馆 )

( 由克雷夫人卧室改造成的图书馆 )

雷博士显然有些伤感,自言自语道:“那是我们的黄金时代,可惜太短。不过,当时整个德国都是如此。”

就在铜牌的旁边是一张黑白老照片,应该是冬天,一群穿得厚厚的年轻科学家围着一位神色凝重的老人,他正是鲁道夫·克雷——20世纪初海德堡医学界的翘楚、马普医学研究所的创始人、德国身心医学运动的倡导者。

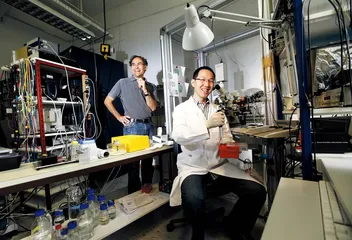

( 马普医学研究所的教授与他指导的中国博士 )

( 马普医学研究所的教授与他指导的中国博士 )

马普医学研究所

鲁道夫·克雷,1861年出生于莱比锡一个知识分子家庭,父亲是东方学学者。他从小立志学医,曾经在莱比锡、海德堡和柏林等多个学校学医。

在他的求学年代,无论科研,还是临床,德国都已经取代法国,成为世界医学的中心。全世界年轻的医科学生都向往到德国留学,他们主要学习临床技巧,但也有人向往实验室的工作,那里的先进仪器应有尽有,年轻人的灵魂可以自由探索,充分利用生物化学、生理学、病理学、微生物学、药理学的知识,寻找疾病的真正原因和治疗方法。

克雷31岁成为图宾根大学的医学教授,之后辗转于马堡、格赖夫斯瓦尔德、图宾根、斯特拉斯堡,一边教学,一边行医。1907年,当他来到海德堡掌管医学院时,已是欧洲名声最响亮的内科医生,得到国王的封爵,还拥有一枚泰国国王的白象勋章。他写的教科书《病理生理学》于1893年初版,再版了14次,为当时德国的临床医学奠定了科学基础。

从任何一个角度看,这位德国医生都代表了医学上两种角色的完美结合——科学家与医生。在整个欧陆所建立起来的名声,吸引了当时包括维也纳、慕尼黑、莱比锡等诸多大学争相邀请,但他在海德堡幽静而充实的学术氛围里悠然自得,又交了许多朋友,所以拒绝了所有邀请。至1937年去世,他在海德堡度过了整整30年时光,死后葬在海德堡南郊的Bergfriedhof,海德堡著名的山顶墓地,许多名人都长眠在那里。

1930年,从海德堡医学院退休后,克雷医生在“德皇威廉研究院”的支持下创办了“德皇威廉医学研究所”,即后来的马普医学研究所。现在,这个研究所的主攻方向是分子神经学,深入到大脑细胞中单个分子的运作;但回到80多年前,它的野心要大得多。按照克雷医生的设想,他们的目标是将物理、化学、生理学与病理学的基础研究结合起来。在今天看来,物理和化学作为医学研究的基础已是常识,但当年这种跨学科的尝试却是非常前沿的,只有纽约的洛克菲勒研究所在做类似的研究。

这个目标如此清晰,从研究所的建筑设计中就能看出来——一个H形的建筑群,4个楼,分别容纳物理、化学、生理学、病理学等4个部门。除了病理学由他亲自主持之外,他挑选的3位主任研究员中,生理学家奥托·弗里茨·迈耶尔霍夫是1922年诺贝尔医学奖的得主,他在研究所期间的实验第一次实现了糖酵解,后人称“埃姆登-迈耶霍夫途径”。在迈耶霍夫之后,先后有4位诺贝尔医学奖得主,弗里兹·李普曼、塞韦罗·奥乔亚、安德列·利沃夫、乔治·沃尔德曾在这个生理学部工作过。

化学家理查德·库恩(Richard Kuhn)是20世纪有机化学的先驱,奥地利人,刚来这里时才29岁。他研究维生素的结构与功能,于1938年得到诺贝尔化学奖,但迫于纳粹的压力,没有去领奖。

物理学家卡尔·豪瑟(Karl W. Hausser)研究UV放射对皮肤的影响,可惜英年早逝。他的继任者沃尔特·波西(Walter Bothe)是马克斯·普朗克的弟子,他发明了可以观察原子基础结构与特征的方法。不过从他开始,物理部研究的重点已经从医学转向核物理。这个部门后来独立成为马普物理研究所。沃尔特·波西于1954年获得诺贝尔奖,3年后在海德堡去世。

相比之下,反倒是克雷医生的病理系,因为经济与政治上的困难,尚未做出任何成就,就随着他的去世而很快关闭了。但是,海德堡著名的外科医生宝峨(K.H. Bauer)在他的启发下,将海德堡医学院的癌症实验研究所改造成德国癌症研究中心,进行跨学科的科研合作,彻底改变了癌症研究的面貌。

雷博士告诉我,虽然80年人事全非,但研究所的内部建筑几乎没有变过。一草一木、一桌一椅,连图书馆书桌上的台灯都没有换过。从一层的旋转楼梯仰头看,眼中所见与30年代同一视角拍得的照片一模一样。只有克雷医生的一尊雕像是新添的,青铜质地,坚硬的面部线条,一贯深锁的眉头、仿佛在思考什么难题。

克雷故居

克雷的故居不难找,从Theodor Heuss桥头步行过去,也就十几分钟的样子。只是我没想到会是这样气派的一座大别墅。

海德堡是以建筑之美闻名的。老城的主街上,各种年代各种建筑风格的房子见多了,但眼前这座建筑的深沉庄重,还是让人产生一种近似于刘姥姥进大观园的惊异与敬畏感。一本薄薄的小册子上介绍说,克雷别墅建于1911年,是一位叫弗里德里希的著名建筑师特地为他建造的。

这座旧宅如今被一所私人大学买下,但大门上的浮雕仍然表明了故主的身份:两条蛇缠绕阿斯克勒庇俄斯(希腊神话中的医神)身上。一条蛇拥有致命的毒液,另一条则拥有起死回生的能力。

虽然房间结构基本保留原貌,但作为大学的功能改造相当彻底,已经看不到任何当年主人的生活细节。唯有克雷夫人的卧室,天花板与窗户的雕琢精致,仍能看出一位女士居住过的痕迹。现在这个房间是一个小型的图书馆,一排排的书架上摆满了商业类读物。

有传言说克雷夫人是沙俄的落难公主,她携带着巨额财富嫁给克雷医生,才能建起这么豪华的一幢房子。没有任何资料显示她与克雷医生如何相识,感情生活如何。一方面可能是因为克雷医生天性低调,另一方面可能也是因为他们的人生结束在一个过于疯狂动荡的年代,没有谁在意这些爱情故事。后来从海德堡医学史教授艾卡特·沃夫冈(Eckart Wolfgang)教授的口中得知,医生的感情生活并不幸福,他的妻子是个性格严苛的人。但“一战”期间,他几乎每天都从战地给她写信,应当是他们感情最好的时候。

现在这所私人大学的校长是一个业余历史迷,对这座房子的旧主人有着浓厚的兴趣,愤愤不平于这样一位了不起的人物,居然没有一本体面的传记。但人生的留白,或许未必是不幸。我看着那本小册子上名叫“伊丽莎白·克雷”的中年女士,脸印得有些模糊,但大致可以看出一个身材高大的俄罗斯妇女的轮廓,一身黑衣,发髻一丝不乱,神情严肃,想象着可能发生在她身上的故事。

校长告诉我们,克雷夫妇并没有在这幢奢华的房子里住多久。“一战”结束后,他就将这座私宅作为学生授课所用,他与夫人搬到附近的一个小房子里住。按照这位热情的“粉丝”的解释,可能是因为“一战”期间,他作为战地医生目睹了太多可怕的事情,决定用余生做更有价值的事情。

“克雷医生是个好人,”校长说,“他最著名的一句话是,医学治疗的是人,而不是病。”

后来才知道,克雷的这句名言正是20世纪初德国身心医学运动(Psychoso-matic Movement)的基本宗旨。

当时,整个德国医学界正处在自然科学发现的狂喜之中,以为关于疾病的一切都可以在化学实验室里靠机器解决。身心医学运动却主张,医学应该将人还原到“完整的人”——除了身体之外,人还有灵魂、情感、职业、过往历史、社会关系、阶级身份、生活环境等等。这些因素在疾病过程中所扮演的角色不下于医生在高倍显微镜下所看到的病理变化。

克雷医生以无与伦比的远见创办了马普医学研究所,但他对于科学在医学中所能起到的作用却一直持审慎态度。怎样才算一个好的医生?他应该以医生的姿态,还是以学者的姿态对待病人?从“一战”战场返回海德堡后,这个问题就一直困扰着他。他经常拿医学与政治相比。“政治能在一定程度上协助我们,或者试图将我们带上正确的轨道。医学也是。但无论医学还是政治,我们都无法从远处控制它们的过程。”

作为身心医学的倡导者之一,他在海德堡医学院创建了身心医学系,试图从病人个体的身心关系出发,专门研究疾病的心理病理学。据说他对弗洛伊德的精神分析理论很感兴趣。19世纪末20世纪初是一个让人神经衰弱的年代。大众跟不上科学发展的脚步,火车、电话、汽车,海底电缆……突然之间,人们可以给纽约打电话了,与数千公里之外的人说话,这让他们感到筋疲力尽,其结果就是社会性的神经过敏。事实上,在克雷之前,海德堡医学院的院长威廉·恩波(William Erb)就是德国神经学的先驱。他对于整个社会的精神衰弱现象很感兴趣,做了很多关于神经学的重要实验。

现在,我在脑海中渐渐能拼凑出一个德国医生的形象,严肃而温暖,刻板而慈悲,一个父亲的角色。但一个疑问始终萦绕在心头:这样一位慈悲为怀的医生,在生命的最后几年,对纳粹的态度到底是什么样的?对于那些被驱逐的同事,他是否曾伸出过援助之手?

据称,德国精英分子对纳粹执政初期多半采取欢迎或合作的态度,如哲学家海德格尔与荣格都支持过纳粹,而医生在所有专业人员里,又是支持度最高的专业族群。对此,无论雷博士,还是校长先生都无法为我提供更多的答案,于是我们拜访了艾卡特·沃夫冈,海德堡大学的医学伦理与医学史教授。

克雷的遗产

从办公室的摆设就能看出沃夫冈教授是个收藏家。办公桌上摆着几个大大的松果。房间里到处散落着老式的显微镜、听诊器、铁壶、雕塑……说是都有医学背景。最奇怪的是一个非洲铜人,样子很怪异。教授解释说,铜人来自刚果,此人脾有明显增大,也许是疟疾,大概肚子很痛。

沃夫冈教授个子不高,一头乱糟糟的白发,笑起来有点像爱因斯坦。他对来自中国的我们很热情,可能因为他的博士论文与中国有关——19世纪末到1940年一群在中国殖民地的德国医生为德国政府做业余情报工作的历史。

“克雷医生是海德堡医学院最重要的历史人物之一。”教授告诉我们,“直到今天,我们仍然生活在他一直倡导的身心医学的传统中,注重身体与心灵的联系,注重哲学与伦理的重要性。”

“在教学之初,我们一方面从自然科学的角度观察,血液、神经、细胞,但同时也关心对病人社会的心理诊断。如果你有一个病人肚子疼,最极端的办法是找一个外科医生打开他的肚子看看。但你也可以问问病人他的环境里发生了什么?是否有什么焦虑的源头?这些问题对于治疗也许没有直接关系,但对于理解他的疾病却有很大的关系。”

医学伦理课是海德堡医学院每个学生的必修课,也是如今医学院里唯一还与哲学有关的课程。学生们在课堂上探讨道德、利益、知识的界限、医患关系、对待生命的态度,比如对待安乐死的态度、对待胚胎的态度等等。“我们试图教给学生的,不是关于安乐死或者胚胎的最终知识,而是对这些伦理问题的敏感性。”他说。

医学曾经跟哲学走得很近。欧洲中世纪的医学教育,学生们最主要的功课就是阅读希波拉克、盖伦、阿维森纳的经典文献。19世纪50年代以前,海德堡的每一个医学生第一年必须学习哲学、逻辑、修辞;50年代以后,才逐渐变成化学、物理、数学。直到今天,相比于英美,德国医学教育的一个重要特征仍然是对数理化基础的重视。

德国医学院采取六年制,前两年叫Vorklinik,学生必须学习数理化和生物学基础、显微镜、解剖学、生理学、生物化学、医学术语等等。直到第三年,才进入临床医学阶段。即使进入临床医学阶段之后,他们也不是立刻与病人接触,而是先与演员接触。第一学年的临床诊断,“病人”是由专业演员扮演的,诊断过程有严格的监控和录影。诊断结束后,学生坐在监视器前面,能看到自己什么地方做错了,在对话中超越了哪些不该超越的道德界限。

“这些都是为学生与真正的病人接触之前所做的准备。我们希望给病人一种安全感。”沃夫冈教授告诉我们,“相比之下,美国医学教育是从一开始就让学生与病人接触,他们更强调医学的实践。”

“说到底,这是一个如何平衡医学科研与临床实践之间关系的问题。在美国的教学系统,他们希望学生从一开始就达到一种平衡,低水平的科研和低水平的临床实践同时起步,在教学过程中同时提高。德国系统则是以基础科研教育为先。在经过充分的基本科学知识和技能的训练之后,才进入实践阶段,到最后,科研与实践同样到达平衡。”

海德堡医学院的另一个独特之处是,学生第一年就有实践解剖课程,这意味着从一开始就要接触尸体。从医学伦理的角度来看,与尸体的接触与哲学有关。

“生与死,不是两种材质的区别,而是人的不同状态。虽然越过了界限,但只要他曾经是一个人,就值得一切对于有血有肉的人的尊重。”沃夫冈教授说,“对尸体的不尊重是不可接受的,我们希望学生从一开始就养成这种思维习惯。说到底,这又是鲁道夫·克雷的遗产——‘人’才是最重要的,比我们教的任何东西更重要。”

“医学伦理问题在德国一直很重要,这跟德国纳粹时期发生的事情有关。”沃夫冈教授说,“我们曾经经历过一个那么黑暗的阶段,对于‘人’失去了一切尊重。在海德堡就进行着残酷的医学实验,一些病人被送去杀死,只是因为有人想用他们的脑子来做研究。大学心理诊所的儿童被送去屠场,他们的大脑被送回海德堡进行研究。”

“作为一名历史研究者,直面这样黑暗的过去,是一件痛苦的事情,但这也是大学历史的一部分,是教学的一部分。医学不应该是什么样的,不应该怎样表现?历史给了我们很沉痛的教训。正因为有这样的污点在我们的历史背景里,今天我们才能更深刻地理解:应该怎样培养一个医生,怎样才是好的医患关系,医学伦理意味着什么?”

终于问到克雷医生对于纳粹的态度,尽管一开始就已经知道,这很可能是一个没有答案的问题。

“就政治观点而言,克雷是非常保守的民族主义者。但对于国家社会主义,他一直保持一种智识上的距离。他强烈反对所谓‘种族卫生’,尽管他的一些年轻助手和学生都参与了。1936年,纳粹给他颁发了一枚德意志帝国雄鹰勋章,很多政治上亲纳粹的科学界名人都得到过这个勋章。那个年代,要拒绝那个勋章,真是需要巨大的勇气。克雷没有拒绝,大概也是不敢?我不知道。但我怀疑他是抱着骄傲的心情接受那个奖章的。”

“在您看来,怎么才算一个好医生?”我用最后一个问题结束了采访。

“一个好医生至少具备这么几个条件,科学上的能力、交流的能力,在治疗和伦理方面都有清晰的决断力。还有,他应该有一颗温暖的心。”

他想了想,又补充了一句:“最重要的也许是,他应该理解自己,明白自己知识和能力的界限,知道什么时候应该拿起电话,将病人介绍给比他更有能力的同事。”■(文 / 陈赛) 医学研究医生海德堡大学鲁道夫·克雷寻找医学院