默片的意义

作者:李东然 ( 《柏林,一个大城市的交响乐》剧照 )

( 《柏林,一个大城市的交响乐》剧照 )

静默中的艺术

德国文艺理论家阿恩海姆在电影理论著作《电影作为艺术》中,曾这样批判有声电影:“有声电影仍然是一种杂种的手段,它的生命来自视觉语言中尚能幸存的一切残余和它所重现的生物、物体和思想的美。”

然而,在我们的年代,绝大多数电影观众已经习惯了手捧爆米花接受视听轰炸。这样的说法听上去确实有些骇人。但是作为经典理论家的阿恩海姆,自然有他的一番道理,在他看来,讨论电影作为艺术的前提在于,我们先要确定电影如何成为一种艺术,或者说,电影作为一种媒介如何才能承载艺术。

而阿恩海姆自己则把电影艺术看成是写作文本与现实本身之间的距离,电影作为一种媒介之所以能承载艺术,正是由于电影形象与现实形象之间的差别,这些差别是由“娓娓动听”的视角、摄影角度、照明、对一般透视法则的突破、在黑白影调范围内对层次的艺术性运用和对时间与空间的不连续性的灵活调配等产生的。

“默片(无声电影)就是因为它没有声音而产生了一定的艺术潜力。默片把它特别希望强调出来的声音转化为可见的形象;它表现的不是声音‘本身’,而是声音的某些最足以说明问题的特征,于是声音就有了形状和含义。”

( 《大都会》剧照 )

( 《大都会》剧照 )

不妨用个具体实例理解抽象的理论,比如我们就赋予卓别林在《摩登时代》里开口说话的能力吧,你我都能想象这位20世纪最伟大艺术家处境之窘迫,该说点什么呢?用什么语调去说出那些话呢?该是一边吃靴子一边喃喃自语,还是说清楚后再低头吃鞋?

阿恩海姆强调有声时代电影艺术的堕落是基于这样的想法:有声电影减弱了观众的参与程度与演员的表演空间,而电影与现实最为不同,也就是最能使其成为一种艺术的特性是,电影只能用视觉去感知。因此,当有声电影出现,需要听觉去辅助理解时,艺术潜力也遭到了扼杀。“没有对话的声音,观众便更加注意人物行为可见的一面,因而也就对整个事件本身特别感兴趣。”

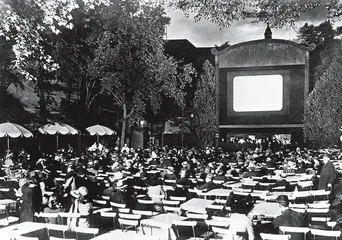

( 柏林库尔菲尔斯滕大街上的露天电影院 )

( 柏林库尔菲尔斯滕大街上的露天电影院 )

从电影诞生起,直至1927年《爵士歌王》(The Jazz Singer,1927)的公映,就是所谓的默片时代。通常意义上,我们也称之为电影艺术的“童真年代”,安静却生机勃勃。先是梅里爱(Georges Méliès,1861~1938)和格里菲斯(D.W.Griffith,1875~1948)把电影从街头杂耍送入艺术的殿堂,再是爱森斯坦的蒙太奇理论,卓别林的表演艺术,其实在电影发明后不久,在全世界范围内,这些充满探索欲望和创作激情的艺术家们已经把这项艺术发展到了相当的高度。

默片时代中德国电影黄金岁月

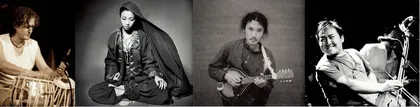

( 爱父爱母FM3乐队 )

( 爱父爱母FM3乐队 )

1992年,联合国教科文组织设立了世界记忆工程(Memory of the World Programme),保存并宣传全球珍贵的档案藏品。在《世界记忆遗产名录》(International Memory of the World Register)中,德国无声片《大都会》(Metropolis,1927)、法国卢米埃尔兄弟拍摄的澳大利亚默片《凯利帮的故事》(The Story of the Kelly Gang,1906)作为国际公认的文化遗产入选。默片已成为全人类珍藏的记忆。

事实上,甚至有关电影的诞生故里问题,至今仍争议不断。1895年11月1日,在德国首都柏林的“冬日花园”杂耍剧院,马克斯和埃米尔·斯克拉达诺夫斯基兄弟放映了德国最早的“活的画面”,如集市上表演的精彩节目《袋鼠拳击赛》和柏林的街景等。后来,他们的三弟欧根·斯克拉达诺夫斯基头脑中产生了搞喜剧性幕间节目的创意,于是便拍出了最早的故事片《飞猎》和《奥尔良的摩登女郎》,时间大约是1890年。但是这三兄弟很快就被人们遗忘了,因为他们的机器设备技术远不如法国卢米埃尔兄弟那么先进。

( 大忘杠乐队 )

( 大忘杠乐队 )

直到第一次世界大战前夕,德国电影才开始出现向艺术方面发展的迹象。发展的直接推动力,就是那场声势浩大席卷德国的表现主义运动。这场运动开始于慕尼黑,它反对印象主义以及自然主义的流派,表现在音乐、文学、建筑等各方面。

19世纪20至30年代初期,德国电影进入一个非常繁荣的时期,默片时代的大量经典作品产生于此。《卡里加里博士的小屋》(Das Kabinett des Dr.Caligari,1919)被称为德国电影表现主义诞生的重要标志,当时人们甚至以“卡里加里主义”作为表现主义的代名词。这是世界电影史上被谈论得最多的影片之一,导演罗伯特·维内(Robert Wiene,1880~1938)所塑造的卡里加里博士,疯狂、幻想、残忍、偏执,成了后来许多影片中科学怪人的形象基础,而片中舍扎尔棺材中的僵尸形象,时至今日也是西方恐怖片中始祖般的形象。

据说,当时《卡里加里博士的小屋》被拍成完全意义上的表现主义形式,一定意义上是为了和好莱坞对立,但毫无疑问的是,当时的德国电影人确实充分表现了德国在第一次世界大战后作为战败国的颓唐的思潮风气,从而“风格化”了自己的作品。导演维内请表现主义画家赫尔曼·伐尔姆、华尔特·罗里希和华尔特·雷曼作为影片的制景师,而影像上更把夸张、变形发挥到疯狂,诞生了很多至今为人津津乐道的镜头:囚犯蹲在尖角木桩的顶端,黑影飞一般行走在烟囱林立的屋顶,梦游者瘦长的身影投影在变形高墙布景的白色圆圈之中。

《卡里加里博士的小屋》剧本作者卡尔·迈尔(Carl Mayer,1894~1944)是德国无声电影时期最重要的电影剧作家之一,事实上也是当时著名的电影理论家。同样出自他手的,还有德国默片时代另一部最为重要作品《最卑贱的人》,导演是弗里德里希·威尔海姆·茂瑙(Friedrich Wilhelm Murnau,1888~1931)。影片的故事像社会新闻那样简单,动作则完全是按照古典悲剧的样式表现,并从古典悲剧中采用了时间、地点和动作的“三一律”。作为室内剧影片,电影仍像《卡里加里博士的小屋》一样,依靠摄影棚内布景拍摄,这部电影以一年迈的看门人为主人公,用他对“制服”(权力)的向往来表现贫苦小人物在社会生活中的压抑和不安,具有一定的社会批判意义,这是德国默片时代电影题材角度的重大突破,而尽管电影的主题和环境发生了变化,但无情的命运依然支配着影片中的人物,残忍也达到了疯狂处境。

与茂瑙几乎同期的另一位重要电影导演就是弗里茨·朗格(Fritz Lang,1890~1976),《大都会》(Metropolis)既是他电影拍摄的最重要影片,也是德国电影史上最重要的影片之一。这部影片具有表现主义和科幻色彩,以超高的预知力对一个虚幻的大都会进行描绘,为上世纪的人们描述了21世纪的可怕景象:机器大生产带来的异化、克隆人带来的无法解决的矛盾,影片分析了未来的技术社会,预言了这个社会将导致人类走向毁灭的结果。这些描述,即便在今天看来,仍然能给我们带来震撼。

在弗里茨·朗格的影片中,人被一而再再而三、十分渺小、孤立无援地搁置于巨大豪华的背景之上,精心设计的灯光效果又把颇具威胁性的影子投射在背景之上。虽然直接涉及无产者与有产者之间的斗争,但是却把这一论争放到遥远的未来和科幻的环境里,但爱最终化解了一切阶级对立。从任何角度考量,这都是一部不折不扣的“大片”,电影音乐全部为交响乐配乐,音乐节奏紧和影片内部调度、剪辑韵律,至今仍是电影音乐史上的巅峰之作。

从交响到电子,默片电影音乐

正如任何艺术巅峰都难是个体艺术家一蹴而就的结果,事实上,《大都会》之前,默片时代的电影音乐经历了长久充分的发展历程。默片从没有真正沉默过。

1915年2月8日,大卫·格里菲斯的巨作《一个国家的诞生》(The Birth of a Nation,1915)在美国洛杉矶的首映式就是无声电影配乐的一场盛典。当时,片名暂定为《同族人》(The Clansman)的影片动用了40人的管弦乐队进行现场演奏,另有几名独唱歌手和12人组成的合唱团进行现场演唱。在默片的高峰时期,电影制作业雇用的乐师数目之庞大足以影响整个音乐界。

默片时代的电影音乐成就至今也为当下音乐人所仰止。可是使用一支庞大的交响乐队为一部电影伴奏,有些不合时宜,因而眼下更多的欧洲电影院中,人们在重温那些温暖的旧日影像的时候,由一个或几个现场DJ或者小型乐队的伴奏成为常见的观影形式。一般而言,音乐家的伴奏带着即兴色彩,或者古典,或者流行,表现力丰富的电子音乐也被看做是非常好的主意。

此次“屋顶上的大都会”里,为《柏林,一个大城市的交响乐》配乐的老赵,来自FM3乐队,他是一位安家在柏林的美国人。“我不知道这是不是你所说的常规放映,但是至少每一次我回家的时候,我家里1公里以内的电影院里,都能找得到在放默片的电影院。德国默片为主,也有些美国或者法国的默片,配乐基本上都是艺术家带着即兴色彩的那种现场伴奏,人们走进电影院,可能是为了去看电影,但也有可能去听某个自己熟识的音乐家的演奏,所以极少使用录音。”

“屋顶上大都会”并不是FM3的第一次默片配乐演出,从数年前开始的“德中同行”文化活动,到2004年卢浮宫里给默片集锦配乐,对张荐和老赵来说,这样的演出形式早不新鲜,甚至已经形成了明确的意识,即影片和音乐该是并重的关系。“这是一种习惯,也是一种复古的态度,最终表达的不仅是电影,更是现代的人和近百年前的光阴所做的沟通。因此不能顺着电影走。所谓‘来音合’的‘合’就是既要分工,又要有共同的目标,我希望的结果就是一场电影与音乐之间内容丰富的对话。” ■

专访德国著名导演、制片人,茂瑙基金会主席恩斯特·斯泽贝迪茨

三联生活周刊:你觉得默片时代大师们所取得的艺术成就中,有哪些至今已经成为鲜明的德国电影民族特色~

恩斯特(Ernst Szebedits):技术和艺术的质量至今仍令人印象深刻。其中包括《大都会》中的特技,早期刘别谦作品中的幽默,巴布斯特电影中的社会批判,还有F.W.茂瑙中浪漫主义的元素。

三联生活周刊:德国著名理论家齐格弗里德·克拉考尔曾经在那本著名的《从卡里加利到希特勒》里毫不客气地指出,“与其说影片《浮士德》是一座文化里程碑,倒不如说是对技术当道的民族文化的一次里程碑式的展示”。你怎么看待这个说法?这部电影至今被定义为德国电影历史上最重要的发明性电影,你觉得所谓的“发明性”体现在哪里?

恩斯特:当年的乌发电影公司确实是下了很大的决心和力量去制作一部文化里程碑似的电影,比如克拉考尔的书里也要提及的,连撰写电影字幕的都是德国首屈一指的诗人戈哈特·豪普特曼。至于电影是不是庸俗化了善恶之间形而上的冲突,这并不是非常容易界定的答案,正因为《浮士德》对于德国民族的重要性,人们才会怨恨与他们对经典作品的传统理解相悖的任何诠释。但是我想说明的是,这部电影事实上是以神话为改编基础,而不是歌德的作品,所以有些比较并不合理。

毫无疑问,《浮士德》可以列入魏玛时代最杰出和最具创造性的电影行列。电影中别具匠心的摄影和特技技术,视觉效果如双重曝光和建筑、灯光布置等都令人印象深刻。当年电影的摄影师卡尔·佛罗恩德自己发明了滑轨技术,摄影棚里处处搭建了城镇、树林、村庄这样的景致,甚至利用电影语言使得观众加入了浮士德返老还童的空中旅程,这些在当时都是革命性的。

三联生活周刊:《大都会》作为另一部德国电影史上的鸿篇巨制,在当时的德国历史中,是否具有一定意义的社会寓言色彩?你是否认同这部电影本身具有法西斯主义倾向的说法~

恩斯特:《大都会》提供了众多争议话题:一方面是专制和极权主义、资本主义与剥削;另一方面是反抗与革命、友谊与爱情。这些话题描摹了两次世界大战之间的一个乌托邦式的时代画面,引起反响,直至今天也仍然具有现实意义。

不应当把专制和极权主义的描写聚焦到法西斯主义的概念上。无论是在曼彻斯特资本主义,还是在共产主义的概念下,都有受压迫的大众(我仅仅是举两个历史事例),事实上,因为《大都会》的共产主义和社会革命倾向,它既被法西斯分子赞扬过,也被他们批判过。

《大都会》影响着很多代人在建筑上和视觉上对于未来的设想。很多电影人都在运用或引用这部电影中的画面——从《银翼杀手》到《第五元素》直至《盗梦空间》。今天当人们穿过很多现代化城市的摩天大楼背景时,会不可避免地想到《大都会》中的场景,不管是在纽约、法兰克福、香港、迪拜还是在上海。

三联生活周刊:你是否认同这样的说法,比如《柏林,一个大城市的交响乐》实际上是很大程度上标志着德国电影早期现实主义的高潮?

恩斯特:这部电影描绘出了一座城市,其居民和居民们生活的一幅多方面的图景。因此它是对于过去时代的一个生动回忆,它的剪辑和节奏感为电影确立了很多标准,使我们可以通过新的方式感受电影所要表达的内容,它成功地用实验的方式展示了现实。■

〔实习生王沈洁对本文亦有帮助;图片提供:北京德国文化中心·歌德学院(中国)〕

(文 / 李东然) 默片意义