对“9·11”的道德思考

作者:薛巍 ( 纽约世贸中心遗址上在建的“一号楼” )

( 纽约世贸中心遗址上在建的“一号楼” )

恐怖是否已经完结

在“9·11”十周年纪念日来临之前,美国《高等教育纪事》杂志邀请13位知名学者,讨论了死亡、恐怖主义、恐惧、邪恶、敌人、勇气、正义、爱国主义、记忆、语言、合作、复苏和宽容等相关概念。

白宫一位反恐官员曾经预计,到“9·11”十周年的时候,由于地铁、商场遭到轰炸,飞机被肩扛式导弹射落,化工厂遭到破坏,美国经济将瘫痪。但“9·11”之后,在美国本土被恐怖分子杀害的人不到20个。哈佛大学心理学教授斯蒂芬·平克说,恐怖主义引发的恐慌与恐怖主义造成的伤亡之间的这种不一致并非偶然。恐怖主义的目的就是要引发恐慌,这个词的词根“恐怖”已经显示得很清楚了:恐怖指的是一种心理状态,而不是一位敌人或者一个事件。恐怖主义的效果完全取决于受众的心理。恐怖分子是沟通者,通过制造恐惧来获得公众的注意力。他们可能想敲诈一个政府屈服于他们的要求,减弱人们对他们的政府保护他们的能力的信心,或者挑起受压迫者推翻他们的政府,引发骚乱。

认知心理学家们指出,一种风险使人们感知到的危险取决于两个因素:深不可测性与可怕性。人们恐惧新的、无法觉察、效应延迟、对其认识不足的风险,他们还畏惧最糟糕的图景,不可控制的、灾难性的、身不由己、非正义的风险。心理学家们说,对恐怖认知上的错觉源自人类古时候的大脑回路,这些回路是为了保护我们免遭天敌、毒物、风暴和敌人等自然风险而进化出来的。大规模的恐怖分子阴谋是新颖的、无法觉察的、灾难性的和非正义的,其深不可测与可怕的程度到了极致。恐怖分子只需制造很小的破坏就能造成人们心理上极大的恐慌。

平克说,好在恐怖主义心理上的结果是有限的,并且最终是自我挫败的。政治科学家们说,在所谓的恐怖时代之前,恐怖主义其实更加广泛,而所有恐怖分子的运动都死掉了,即使不被政府拔除,恐怖组织也携带着它们自我毁灭的种子。随着他们因为没有取得进步而感到受挫,随着他们的受众开始变得厌烦,他们会升级他们的策略。他们开始以更著名的、更受同情的人或者更多的人为袭击目标,这确实会引起人们的关注,但关注的方式并非他们所愿。支持者对无意义的暴力感到厌恶,撤回他们的钱、他们提供的安全庇护、他们对警方的不合作态度。华盛顿国家军事学院教授奥德利·克罗宁看出了恐怖主义运动相互冲突的道德心理:“暴力有一种国际性语言,但正派也一样。”

( 芝加哥大学教授玛莎·努斯鲍姆 )

( 芝加哥大学教授玛莎·努斯鲍姆 )

英国哲学家特里·伊格尔顿则没有那么乐观,他说,美国人在盯着敏感地区的同时,也应该想着他们身后潜在的凶残的宗教狂热者。美国人谈到“9·11”时,往往想到的是世贸中心的被毁,而不是近30年前的另一个“9·11”。1973年的9月11日,美国采用暴力推翻智利的民选政府,将一位独裁者推上台,他后来谋杀的人跟世贸中心的遇难者一样多。很奇怪的是,在福克斯电视台上看不到有人说起这一事件,这两次发生的都是道德上下作、罪恶(Wicked)的事件,但不是邪恶(Evil)。邪恶和罪恶是有区别的。为了自己的政治目的而杀害无辜的人是罪恶的,就像“基地”组织那天在纽约的所作所为,以及美国在越南、阿富汗和伊拉克等地的所作所为。说一个行为是邪恶的,意味着它只是为了破坏而破坏——单纯为了破坏带来的快感,而不是为了实现某种目的。邪恶是对意义和生命的价值的攻击,它从杀人中获得野蛮的快乐,虽然这样做毫无意义。大屠杀最恐怖的一面就是,它没有任何军事目的,它超出了任何战略利益。不需要为了造成意识形态上的恐惧而杀害600万人。邪恶与罪恶有着质的差别,而不是量的差别。为了满足内心的空虚而杀人的邪恶,不像为了政治目的杀害上万人那样恶劣。两场“9·11”都是有目的的,把敌人丑化成精神变态者只会使自己打不败他们,拒绝去理解他们就无法击败他们。

“9·11”造成的狭隘心态

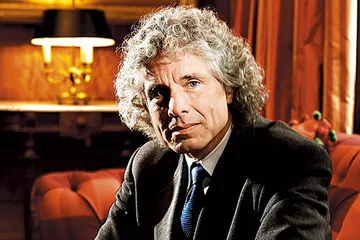

( 哈佛大学心理学教授斯蒂芬·平克 )

( 哈佛大学心理学教授斯蒂芬·平克 )

“9·11”除了造成的直接伤亡、引发的两场战争之外,也对美国人造成了严重的心理冲击。芝加哥大学教授玛莎·努斯鲍姆说:2001年“9·11”之后不久,她曾经写道,也许这场灾难能强迫美国人的想象力转身向外,使通常思想狭隘的美国人更多地了解发展中世界及其问题,因为是那些地方影响了美国人的安全。10年后,她发现这没有出现这种效应。这部分是因为我们的道德想象力本来就很狭窄,只集中于那些影响我们的日常生活的人,我们很容易受到耸人听闻的单一事件而非长期的、平凡的状况的触动。亚当·斯密在《道德情操论》中说,中国的一场地震刚开始会引发欧洲人的巨大同情,但慢慢的人们又开始更加关心自己手指头的痛,而不是他未曾谋面的数百万人的死亡。同样地,起初“9·11”唤起了美国人对各个种族和背景的人的关心,以及对遥远国家的好奇,但局面恢复正常后,大部分人又回到了他们的老习惯和日常生活,继续把他们自己和他们的朋友放在首位。而且,这一灾难引发的强烈的同情心,从来都没有转化为对那些平常、枯燥的问题的强烈兴趣,而这些问题比恐怖主义甚至战争害死的人还要多,如饥饿、营养不良、慢性疾病、缺乏清洁设备和干净的水。

美国斯基德莫尔学院心理学教授谢尔顿·所罗门写道:“人类除了跟所有生物一样,拥有保全自己的生理倾向之外,还有符号化思维的能力,以此思考过去、计划未来,把我们的想象变成现实。我们还是唯一意识到死亡不可避免、随时会发生的生物。恐慌会令我们虚弱,所以我们通过文化的创造来控制恐惧:人类构建了关于现实的信念来否认死亡,让我们感到自己是一个有意义的宇宙的珍贵的成员,有资格获得永生。“9·11”在美国文化集体编织的文化绣帷上撕开了一个洞,剥除了对抗恐惧的盾牌,把美国人赤裸裸地暴露在了死亡的噩梦中,用詹姆斯·乔伊斯的话来说,这是一场美国人还没有从中醒来的噩梦。最初美国人的反应特别有同情心,特别高效,但挥之不去的对死亡的恐惧也助长了憎恨、愤慨和对报复的要求。萧伯纳曾经写道,当死亡天使吹响他的号角时,文明的伪饰就像强风中的帽子一样,被从人的头顶吹落到泥地里。为了寻求对死亡引起的焦虑的心理庇护,美国人寻求丹麦哲学家克尔凯郭尔所说的“以庸常的事物镇定自己”,毫无顾忌地赌博、消费大量毒品和酒,以爱国主义的热情购物,非理性地投资,没完没了地看电视,看别人为我们生活。近10年来,我们在两种态度中摇摆,一种是图谋报复的骚动,老想着通过杀死真实的和想象中的敌人来恢复对文化的信念,要么安心地麻木着,恍恍惚惚地看电视、吃快餐、玩Facebook。过多地拒斥死亡,对生命的肯定不足。

斯坦福大学教授玛乔瑞·帕洛夫说,后“9·11”的10年一个很大的悖论是,这一事件本应使美国人更加意识到边界以外的世界,但却使美国人变得更加与世隔绝。10年间的语言表现了美国人对外部世界的焦虑。“第三世界”和“新兴国家”等表达第一世界的自信和控制感的词让位给了“拯救我们的地球”。10年前,在让·波德里亚的“拟像”和德里达的“延异”的影响下,后现代的再现和晦涩绝不会容忍“地球”这类词,会认为它过于本质主义:我们怎么能认识地球,更不能说它是我们的。大部分人谈论拯救地球时,他们其实持有的是一种很近视的观点:他们说的是他们每天看到的环境,挤满SUV的高速公路、大量玻璃瓶和过度用水用电。在这种背景下,有机食品市场也许能让人感到释然,但那些供电不足、用不上纸尿布的地方又该当如何?最好不去想那些,而是专注于儿童肥胖或各种防晒霜的效果比较。

美国北卡罗来纳州宗教研究教授奥米德·沙非说,过去10年间,美国人经常被告知应该努力变成更宽容的公民。但宽容只是一个有限的、试探性的半步:“宽容”一词源自中世纪的药物学和毒物学,指的是身体在屈服于外来的、有毒物质前能够忍受多少毒物。所以应该有着比宽容异己更高的目标,要从宽容和温和转向多元主义和团结。多元主义不仅尊重我们的共同点,还尊重我们相互之间的差别。■

(文 / 薛巍) 道德恐怖主义9.11思考