美术馆是个剧场

作者:唐克扬 ( 布列坚茨城市中的美术馆 )

( 布列坚茨城市中的美术馆 )

坐落在奥地利西端福拉尔贝格(Vorarlberg)州的首府,脸朝着浩瀚无边的康斯坦斯湖,瑞士建筑师彼得·卒姆托设计的布列坚茨美术馆是一座既简单又吊诡的建筑。有关这幢建筑的一切都是极简的,简单得难有什么说道。建筑物的外表看上去是一个纯净的半透明盒子,里面的结构似乎也不复杂,是3片正交的混凝土承重墙和3个2/3层高的混凝土围合的组合,加上偏在一侧连接各层间的单跑楼梯,形成一个上下、左右都串联的构体层次。极单纯的结构外又悬浮着极简明的形体,建筑的表皮是内外两层半透明磨砂玻璃悬吊在隐藏于玻璃间的钢构网络上的,由于主体结构的独立性,用来连接玻璃的钢构件可以做得相当轻巧,加上固着件的轴向大多与视线平行,从远处看去在外表上几乎留不下什么痕迹。

自从2009年卒姆托获得建筑界的最高奖——普利茨克奖之后,这座早在上个世纪建成的美术馆的曝光率就成倍地增长了,可是,迄今大部分发表的照片都关于它的外表。其实,在图片上呈现的布列坚茨美术馆对人们有一定的误导,甚至和建筑师一贯的主张有所出入。这个中规中矩的方盒子也许依然被看做对雕塑般形体的痴迷,而能够在夜晚照亮自己的外壳也会被理解成某类“表皮”建筑耍酷的手法。也难怪,长久以来人们习惯了在摄影图文中浏览静态的“形象”,忽略了有些建筑物的动人之处主要是发自内部的,而“内”和“外”不完全谋合的地方,恰恰是卒姆托心中别样的建筑学开始之处。

卒姆托1943年出生于瑞士的巴塞尔,相对于他的成就而言,在66岁的年纪获得这样一个迟来的大奖并不能使人觉得十分惊奇,难得的是他对于名利的态度。名建筑师大多是满世界推销自己作品的国际主义者,国际风格的始作俑者,同样是瑞士人的勒·柯布西耶就是极好的例子,可是卒姆托却像一个建筑界的隐士,他不仅在于把自己的事务所设在人迹罕至的小城哈尔登斯泰因(Haldenstein,这个山间小城只有1000人),而是他极端内敛的建筑主张。大多数西方建筑师依然是靠形象,靠趣味,这些或“外在”,或“显在”的因素征服观众的,卒姆托却始终在“不可见”的建筑里寻幽探胜。他的“不可见”也许并不是极少主义的清汤挂面,而在于它幽明变幻的逻辑,他自己固然是画地为牢了,把世界变成他心中的惊鸿片影,那些偶然闯入他的天地的人,也极像是循着一条弯弯曲曲的小径深入,最终却没能找到主人的踪迹。

卒姆托说过他从不会越过“建筑物”的边界去讨论城市问题。这也是布列坚茨美术馆蹊跷的地方。它其实是坐落在一个相当壮丽的基地上的——美术馆西北面的康斯坦斯湖是欧洲第三大的淡水湖,这个城市的大多数地方都可以有不错的湖景——然而卒姆托选择了一个没有实质“窗户”的美术馆方案,他建筑中的“城市”全然是一种幽晦的折光,而且是打建筑物向外遥遥感受的。放弃这么好的景儿,当然是因为湖面强烈而跳跃的反光会干扰画廊内部的展出,但更重要的恐怕还是功能以外的原因。对于他的作品能为布列坚茨带来什么样的改变,建筑师本人说过他其实还是看重的,不过他的改变永远是由内而外的一种,就像他新近为伦敦有名的蛇行画廊(Serpentine Gallery)设计的那座花园,没有里面的风景就不会有那些围合,围合的反面是什么,对他而言也许并不是那么重要。

早年曾受业于纽约的普拉特学院,卒姆托是见过世面的人,他喜欢探究“事物本身”,并不意味他推崇一根筋的设计手法,因此他的美术馆设计不仅是“建筑上”有想法,它不能不对这种特殊文化建筑的核心命题“展览”做出回应。当代博物馆建筑的展览功能似乎不言自明,但每个建筑师的着眼处:看、感受、运动,却是千差万别,有时建筑师赋予展览环境的意义过于强烈,使得它和展品彻底脱离开来成为万籁俱寂的“白盒子”,有时又过于谦卑,让展品和展览环境混同一气成为凌乱嘈杂的“黑盒子”——卒姆托要的也许是个“灰盒子”。

( 美术馆内部场景 )

( 美术馆内部场景 )

美术馆共有4层,平面类型相似,乍看起来连层高也像是均等。可是它们实际不仅是垂直方向上的空间复制,还有着细微差别的互相累加,就像人的身体一样形成一个综合作用的整体。博物馆一般都会尽量利用天窗自然照明,卒姆托在此却是反其道而行之。顶层两侧混凝土承重墙和玻璃天花却结结实实地堵上了四围和头顶,只有比中间两层多出的顶高总算是留出一线空白,磨砂玻璃表皮过滤了的光线经屋面下方斜射进来,给人的印象是博物馆习称的“高侧光”,刚好照亮展品。这“高侧光”由头顶的玻璃吊顶折射向地面,经由水磨石地面的再次反射,加大了观者对于高度的估计,隔着玻璃的屋顶结构因此像是被看不见的力量悬浮在空中。

最下面楼层,也就是地面层的处理与此正好相反,这回却是四周开敞而吊顶不透明,反而给人造成一种天花迫地空间低平的错觉,顶层实际矮而高拔,底层实际高却回环;另一方面,四周城市的境况不一,但由于双层表皮的过滤,日照方向和景观类别的差异减少了,“外部”现在只是一部不够清晰的环幕电影,顶层“看得见”(展品)却“看不到”(室外),底层“看得到”(城市的运动)却“看不清楚”(物象的细节)。人们在沿着楼梯上下的时候,就会次第感受到这种不同楼层之间的让渡;空间与视觉的种种反转,不仅在垂直方向上带来了戏剧性的变化,也使得不大的建筑物的中心和周边的关系变得重要了。

( 美术馆展览场景 )

( 美术馆展览场景 )

这样的美术馆,它的素朴里体现出建筑师用心良苦的计算,是黑和白之间互有进退的暧昧,每一对彼此龃龉的细节都在提示着一个若隐未现的谜底——说它是一个水晶盒子吧,这盒子却不是真正密丝合缝的。既从外往里,又从里往外照亮的这个空洞大概算不上是柯布西耶的“建筑物体”,但它同时有着沉着有力的雕塑性的品质;另一方面,与路易·康肃穆冷峭的室内空间比起来,布列坚茨美术馆此处的“物性”又算是柔和的,对于想要实现自己微妙意图的建筑师而言,不远处室外的大湖无比切题,不同天色里它白茫茫的光焰,通过几种不同属性“滤镜”的过渡与折反,终于使建筑呈现出了设计者所想要的品质,既坚实又活跃,既清晰饱满,又不可理喻。

如此丰富的美术馆对其中的展览不言而喻:它引诱着大多数策展人和艺术家做出一个通盘的考虑,把他们的展览做成了与建筑物浑然一体的情境,包括落成后不久,对于空间错觉极为有兴趣的艺术家詹姆斯·特里尔(James Turrell)利用表皮做的灯光装置。与此同时,展览又普遍采取“分层”的策略,在不同的楼层展出不同的艺术品,进而对建筑的原有意图进行补充甚至更动——例如艺术家汉斯·沙巴斯(Hans Schabus)的装置,便把卒姆托留下的城市空白替换成了栩栩如生的环绕全景图画,每层都不尽相同。对卒姆托设计的模糊原境而言,沙巴斯作品里的“看见”恐怕并不十分讨好,但是它却揭示了建筑和它期待的内容间的关系。建筑并未真的成为艺术,但是它留下的活口也清楚地证明,它并不甘心只是成为背景,就像一个蹲好了马步的对阵者,或是一座演出开始前片刻沉寂的剧院,它的安静和均衡里依然有种强烈的出击欲望。

( 美术馆展览场景 )

( 美术馆展览场景 )

值得注意的是,只有在实际使用里,卒姆托设计中未能尽言的意图才得到了充分的演绎,一个参观者到达之后,也许会乘坐电梯到达它的“头部”再盘桓而下,或者他也可以反过来,先拾级而上再坐电梯而下。就传统意义上的参观“流线”而言这样的安排并没有什么稀奇的,难得的是美术馆适中的尺度让这个分层的建筑“肢体”能在人的感知阈度内连贯一气。

作为一个普利茨克奖的获得者,卒姆托的完成设计并不能算多,对项目类型相当挑剔的他不喜言辞,名言是“世界已经满载了符号、信息和事物的表征”。可是,他的建成作品又几乎总处在一种“讲故事”的状态之中。Upsprung在讨论卒姆托的作品时,开篇就引用了大段《追忆流水年华》的描写,那不是由人们所熟知的马德兰点心茶触发童年回忆的段落,而是小说结尾普鲁斯特在巴黎某普通庭院中避让一辆马车的情景。他在地上不规则的铺路石上不小心趔趄了一下,一只脚落在高一点的石板上,另一只脚在低点的另一块上,瞬时间,他像是着了魔一样,保持着同样的姿势迟迟不决——他在苦苦搜索回忆,在何处有过同样的感觉。

( 英国伦敦蛇形画廊展馆 )

( 英国伦敦蛇形画廊展馆 )

终于,他想起来了,“那原来是在威尼斯”,那是在圣马可广场的洗礼堂边,双脚踏在同样的错落石块上的那一刻。Upsprung引述普鲁斯特的篇章说明好的建筑会为人们带来特定的“空间记忆”(Maurice Halbwachs),那不仅仅是凝滞的大小、造型指标,更是某种和人的身体相嵌合的特定情境,带着运动和感受中才能获得的剧情。在“观察事物的方法”一节中,卒姆托回忆了他的威尼斯,他至今仍记得走进姨妈家的花园时,要经过一扇有着一个难以忘怀的把手的门。对童年的他而言,那像是不可思议地进入另一种气味和心绪的世界的特殊征兆。当他踩着脚底“咯吱咯吱”的碎石走在暮色中时,回头看到的是一个有着闪亮的天花板的房间,深红色的地板,并且还伴随着一股特殊的、难以忘怀的油漆味道——那原本只是一个很普通的瑞士家庭的住宅。

对建筑师来说,他为这一幕准备的何止一点半点,但说出的却不必很多,他清空了一切,同时又留下大量的“线头”——比如那个普通而神秘的把手——因为只有这样,在浓重的暮色里,故事才能丝缕不绝地发展下去。■

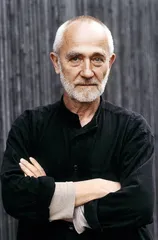

( 彼得·卒姆托 )

( 彼得·卒姆托 )

(文 / 唐克扬) 博物馆美术馆建筑设计艺术建筑剧场