武英殿二期:尘嚣夜宴

作者:王星 ( 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) )

( 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部) )

遵循第一轮的惯例,故宫武英殿的第二轮第二期书画展展期3个月。出于保护的目的,9月以后这批展品将进入3年的休眠期,也即不进行任何公开展示。由于书画轮展最初只预备举办3期,故而为首的3期集中了大量故宫书画收藏的“镇馆之作”。第二期展品也是珍品荟萃,杜牧《张好好诗》、周文矩《琉璃堂人物图》、黄公望《九峰雪霁图》等等,但即便是其中最广为人知的阎立本《步辇图》,几乎也有些压不过《韩熙载夜宴图》的气场。

在中国绘画史上,很少有哪幅画能像《韩熙载夜宴图》那样,一诞生就伴随着各种潜含“阴谋论”的故事:从韩熙载本人的声名,到南唐宫廷的种种大小算计;画卷作者从一开始就说不清楚,此后的仿摹鉴藏过程更是不可避免地悬念迭出。画面本身也暗藏着种种谜团:装裱缝的位置引发了对全图“听乐”、“击鼓”、“休息”、“清吹”、“送客”5部分排列次序的质疑,画中服饰与器物“半唐半宋”的年代不确定感也让人如入梦境。无怪乎《韩熙载夜宴图》本身的场景如今已经成为多本推理小说的假定舞台。

至于《韩熙载夜宴图》进入故宫的过程,是这一大套悬念剧中的年代较新的几处小高潮之一。与故宫现今很多藏品一样,《韩熙载夜宴图》也是因溥仪而流散的“东北货”之一。几经辗转,此图到了北京琉璃厂古玩店玉池山房老板马霁川手上。1945年冬,经学生萧允中介绍,张大千在琉璃厂见到了这卷作品,以500金的高价收购,并专门刻“东西南北只有相随无别离”图章一枚。《韩熙载夜宴图》和董源的《潇湘图》是张大千最钟爱的藏品,1952年,张大千决定移居巴西,为筹旅费而决定变卖收藏古画。此时已经在香港成立了以徐伯郊为核心的“收购小组”。在好友徐伯郊的游说下,张大千决定把《韩熙载夜宴图》与《潇湘图》等一批收藏以2万美元的价钱卖给大陆,这个便宜价格,一定程度上属于捐献。

参考《潇湘图》入藏故宫的时间,《韩熙载夜宴图》也当为:1952年由国家文物局收购、1959年国家文物局拨交给故宫博物院。

在巫鸿的《重屏:中国绘画中的媒材与再现》中,《韩熙载夜宴图》被称为中国手卷式绘画发展到顶峰时的成熟形态。巫鸿认为,一个出色的卷画创作者应该能利用手卷开展时伴随的时间感来结构出悬念不断的图像。除构图上的“技术功能”外,《韩熙载夜宴图》中的屏风还给观者造就了一种隐秘和悬而未决之感。巫鸿进而将这种视觉心理称之为“窥隐”,并引述约翰·艾利斯(John Ellis)的说法:“在剧院中窥隐者的典型表现就是想要看到将发生的、尚未展开的剧情。这就要求这些剧情是为观众产生、准备和提供的,从这一意义上讲,影片通过剧情的陈述(及影片角色的表演)默许了其行为被人观赏。”■

( 黄公望《九峰雪霁图》 )

( 黄公望《九峰雪霁图》 )

故宫武英殿第二轮第二期书画展品

晋 王羲之 行草

( 王蒙《夏日山居图》局部 )

( 王蒙《夏日山居图》局部 )

书雨后帖页(宋摹本)

唐 阎立本 步辇图卷

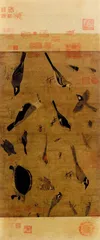

( 黄筌《写生珍禽图》 )

( 黄筌《写生珍禽图》 )

唐 杜牧 行书张好好诗卷

五代 周文矩 琉璃堂人物图卷

( 细部

有关《韩熙载夜宴图》画面内容的考证,目前以旅美学者方元的最为大胆。在2002年的《〈韩熙载夜宴图〉的疑辨》中,方元提出现今此卷根本不是历史中记载的《韩熙载夜宴图》,而是宋代无名氏创作的《龙舒瑞应图》,描绘的是老将宗泽以舞乐打动年轻的康王赵构、促其复国救民的故事。画上一向被称为“状元郎粲”的红衣青年实际上是时年21岁的康王赵构,他穿着的是符合皇太子身份的“绯罗红绫服”。后来很可能是唐寅作伪,才改成了今天的《韩熙载夜宴图》。画卷裁去的部分为高宗题字、康王赵构正侧面像、中兴誓师大会瑞应称帝三部分。之所以改头换面,按照方元的说法是因为进入明代后宋高宗声名狼藉,有关他的画无人青睐,这才被偷梁换柱。反对者则认为“韩熙载版”宗泽面相过于颓靡,不似大将风范,而且唐制五品以上皆可服红绯,红衣不一定就是皇太子的符号。 )

( 细部

有关《韩熙载夜宴图》画面内容的考证,目前以旅美学者方元的最为大胆。在2002年的《〈韩熙载夜宴图〉的疑辨》中,方元提出现今此卷根本不是历史中记载的《韩熙载夜宴图》,而是宋代无名氏创作的《龙舒瑞应图》,描绘的是老将宗泽以舞乐打动年轻的康王赵构、促其复国救民的故事。画上一向被称为“状元郎粲”的红衣青年实际上是时年21岁的康王赵构,他穿着的是符合皇太子身份的“绯罗红绫服”。后来很可能是唐寅作伪,才改成了今天的《韩熙载夜宴图》。画卷裁去的部分为高宗题字、康王赵构正侧面像、中兴誓师大会瑞应称帝三部分。之所以改头换面,按照方元的说法是因为进入明代后宋高宗声名狼藉,有关他的画无人青睐,这才被偷梁换柱。反对者则认为“韩熙载版”宗泽面相过于颓靡,不似大将风范,而且唐制五品以上皆可服红绯,红衣不一定就是皇太子的符号。 )

五代 顾闳中 韩熙载夜宴图卷

五代 黄筌 写生珍禽图卷

( 《韩熙载夜宴图》卷

五代,顾闳中作(宋摹本),绢本,设色,纵28.7厘米,横335.5厘米

关于《韩熙载夜宴图》的创作缘由有两种说法,《宣和画谱》记载:后主李煜欲重用韩熙载,又“颇闻其荒纵,然欲见樽俎灯烛间觥筹交错之态度不可得,乃命闳中夜至其第,窃窥之,目识心记,图绘以上之”。《五代史补》则说:韩熙载晚年生活荒纵,“伪主知之,虽怒,以其大臣,不欲直指其过,因命待诏画为图以赐之,使其自愧,而熙载自知安然”。

据余辉《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》,南唐曾有3位画家以韩熙载夜宴为题材作画。其一为顾闳中。《宣和画谱》记载:“顾闳中,江南人也。事伪主李氏为待诏,善画,独见于人物。是时中书舍人韩熙载以贵游世胄,多好声伎,专为夜饮,欢呼狂饮,不复拘制。李氏命闳中夜至其第窃窥之,目识心记,图绘而上之,故世有《韩熙载夜宴图》。”其二为顾大中,与顾闳中同籍,《宣和画谱》中疑他为顾闳中“族属”,并录有他的《韩熙载纵乐图》,但现已失传。其三周文矩。周文矩为南唐画院待诏,善画人物,也曾奉旨去韩宅察看窃绘成《韩熙载夜宴图》。《宣和画谱》未录周氏画本,大约未入北宋御府。元初鉴赏家汤垕在江南曾见有两件周文矩画韩熙载夜宴的本子,此后不再见有传录。故宫所藏此卷,据各方面考证,当原为顾闳中奉诏而画,属南宋孝宗至宁宗朝摹本。

另据由中央美术学院博士毕业、现任职国家博物馆的郑艳介绍,南唐后历史上《韩熙载夜宴图》也有多种版本。明人汪砢玉《珊瑚网画录》、文嘉《钤山堂书画记》等书中均著录过杜堇的《韩熙载夜宴图》。现存于日本东京国立博物馆的《韩熙载夜宴图》就被认为出自杜堇之手,上有杜堇跋文:“上已之月,主人出周文矩画韩熙载夜宴图……因仿而摹之,自愧不至而效颦也。”明代王世贞《弇州四部稿》中记载了其所见周臣的所作《韩熙载夜宴图》,并且还指出周臣是直接临摹了杜堇的稿本,而“行笔精工不减杜(堇)”。李日华《味水轩日记》卷六中则记载了仇英所绘《韩熙载夜宴图》。传世品中,署名唐寅款的作品有两件,分藏于重庆市博物馆和台北“故宫博物院”,形制分别为手卷和立轴。现藏于重庆市博物馆、署唐寅款的《韩熙载夜宴图》卷,高度与故宫本《夜宴图》相近,而长度则达到547.8厘米。不仅画面顺序与故宫本不同,并且“清吹”一节被分为两段表现,故为六段。其他版本尚有清人蒋莲的《韩熙载夜宴图》及台北“故宫”、国家博物馆等处所藏佚名《韩熙载夜宴图》等。 )

( 《韩熙载夜宴图》卷

五代,顾闳中作(宋摹本),绢本,设色,纵28.7厘米,横335.5厘米

关于《韩熙载夜宴图》的创作缘由有两种说法,《宣和画谱》记载:后主李煜欲重用韩熙载,又“颇闻其荒纵,然欲见樽俎灯烛间觥筹交错之态度不可得,乃命闳中夜至其第,窃窥之,目识心记,图绘以上之”。《五代史补》则说:韩熙载晚年生活荒纵,“伪主知之,虽怒,以其大臣,不欲直指其过,因命待诏画为图以赐之,使其自愧,而熙载自知安然”。

据余辉《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》,南唐曾有3位画家以韩熙载夜宴为题材作画。其一为顾闳中。《宣和画谱》记载:“顾闳中,江南人也。事伪主李氏为待诏,善画,独见于人物。是时中书舍人韩熙载以贵游世胄,多好声伎,专为夜饮,欢呼狂饮,不复拘制。李氏命闳中夜至其第窃窥之,目识心记,图绘而上之,故世有《韩熙载夜宴图》。”其二为顾大中,与顾闳中同籍,《宣和画谱》中疑他为顾闳中“族属”,并录有他的《韩熙载纵乐图》,但现已失传。其三周文矩。周文矩为南唐画院待诏,善画人物,也曾奉旨去韩宅察看窃绘成《韩熙载夜宴图》。《宣和画谱》未录周氏画本,大约未入北宋御府。元初鉴赏家汤垕在江南曾见有两件周文矩画韩熙载夜宴的本子,此后不再见有传录。故宫所藏此卷,据各方面考证,当原为顾闳中奉诏而画,属南宋孝宗至宁宗朝摹本。

另据由中央美术学院博士毕业、现任职国家博物馆的郑艳介绍,南唐后历史上《韩熙载夜宴图》也有多种版本。明人汪砢玉《珊瑚网画录》、文嘉《钤山堂书画记》等书中均著录过杜堇的《韩熙载夜宴图》。现存于日本东京国立博物馆的《韩熙载夜宴图》就被认为出自杜堇之手,上有杜堇跋文:“上已之月,主人出周文矩画韩熙载夜宴图……因仿而摹之,自愧不至而效颦也。”明代王世贞《弇州四部稿》中记载了其所见周臣的所作《韩熙载夜宴图》,并且还指出周臣是直接临摹了杜堇的稿本,而“行笔精工不减杜(堇)”。李日华《味水轩日记》卷六中则记载了仇英所绘《韩熙载夜宴图》。传世品中,署名唐寅款的作品有两件,分藏于重庆市博物馆和台北“故宫博物院”,形制分别为手卷和立轴。现藏于重庆市博物馆、署唐寅款的《韩熙载夜宴图》卷,高度与故宫本《夜宴图》相近,而长度则达到547.8厘米。不仅画面顺序与故宫本不同,并且“清吹”一节被分为两段表现,故为六段。其他版本尚有清人蒋莲的《韩熙载夜宴图》及台北“故宫”、国家博物馆等处所藏佚名《韩熙载夜宴图》等。 )

北宋 崔白 寒雀图卷

北宋 苏轼 行书新岁展庆、

( 《韩熙载夜宴图》卷 )

( 《韩熙载夜宴图》卷 )

人来得书帖合卷

北宋 薛绍彭 草书大年帖页

( 细部

有关这场夜宴的“人物表”,目前多以前隔水处一段无名氏的题跋(左下图)为依据:“常与太常博士陈致雍,门生舒雅、紫微朱铣,状元郎粲,教坊副使李家明会饮。李之妹按胡琴,公为击鼓,女妓王屋山舞六么。屋山俊惠非常,二妓公最爱之。”红衣者一般被定为“状元郎粲”,教坊副使李家明为倚坐椅上的短须体宽者,身边演奏“胡琴”的是他的妹妹。

如同李家明所坐的椅子在《韩熙载夜宴图》中共有6把,此种椅子亦称“牛头椅”,在宋元很流行,看似不起眼,却是后来学者为《韩熙载夜宴图》断代时一大争论焦点。目前最普遍的意见是:这些椅子的腿和枨几乎细到使人联想到现代钢管椅,当属硬木制造;虽然中国使用硬木来雕刻装饰品和器物的历史先秦即已零星有之,但用其来制造椅子等高坐家具的历史并不长,到了宋代才在《宋会要辑稿》中有“金棱七宝装乌木椅子、踏床子”的记载。《韩熙载夜宴图》中的几幅屏风画也是学者们经常研究之处。邵晓峰在2006年的论文《〈韩熙载夜宴图〉断代新解》中就提到:“《韩熙载夜宴图》中屏面上的绘画距五代画风较远,如‘听乐’中弹琵琶女子身后的屏面山水从松树的松针、树干的形态和画法,山石的形状和皴法到整体章法均为典型的北宋中期郭熙一派的风格。” )

( 细部

有关这场夜宴的“人物表”,目前多以前隔水处一段无名氏的题跋(左下图)为依据:“常与太常博士陈致雍,门生舒雅、紫微朱铣,状元郎粲,教坊副使李家明会饮。李之妹按胡琴,公为击鼓,女妓王屋山舞六么。屋山俊惠非常,二妓公最爱之。”红衣者一般被定为“状元郎粲”,教坊副使李家明为倚坐椅上的短须体宽者,身边演奏“胡琴”的是他的妹妹。

如同李家明所坐的椅子在《韩熙载夜宴图》中共有6把,此种椅子亦称“牛头椅”,在宋元很流行,看似不起眼,却是后来学者为《韩熙载夜宴图》断代时一大争论焦点。目前最普遍的意见是:这些椅子的腿和枨几乎细到使人联想到现代钢管椅,当属硬木制造;虽然中国使用硬木来雕刻装饰品和器物的历史先秦即已零星有之,但用其来制造椅子等高坐家具的历史并不长,到了宋代才在《宋会要辑稿》中有“金棱七宝装乌木椅子、踏床子”的记载。《韩熙载夜宴图》中的几幅屏风画也是学者们经常研究之处。邵晓峰在2006年的论文《〈韩熙载夜宴图〉断代新解》中就提到:“《韩熙载夜宴图》中屏面上的绘画距五代画风较远,如‘听乐’中弹琵琶女子身后的屏面山水从松树的松针、树干的形态和画法,山石的形状和皴法到整体章法均为典型的北宋中期郭熙一派的风格。” )

元 赵孟頫 楷书杭州福神观记卷

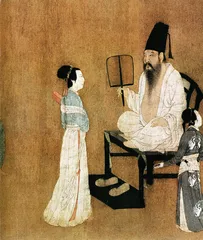

元 任仁发 张果老见明皇图卷

( 细部

图中和尚一般被称为“德明和尚”。关于韩熙载的夜宴,《五代史补》有记载:“医人及烧炼僧数辈,每来无不升堂入室,与女仆等杂处。”德明和尚相传为韩熙载密友,据说韩熙载曾对德明说:“华夏常虎视于此,一朝真主出,江南弃甲没时间,我不克不及为千古笑端。”舞者一般被认为是韩熙载的宠姬之一王屋山,所谓“公为击鼓,女妓王屋山舞六么”。六么又称绿腰舞,亦称扭腰舞,为女子独舞,起源于唐代江南,在宋代仍较流行。宋四十大曲和南宋官本杂剧中也有多种《六幺》。

余辉在《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》中曾强调“听乐”、“击鼓”等段中德明和尚与听客们双手叉合的手势,提出这是宋代致礼的手势,名叫“叉手”。这种礼仪起始于唐代,风行于两宋,元初仍有延续,至明已绝。元初《事林广记》有载:“凡叉手之法,以左手紧把右手大拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆以左手大指向上,如以右下掩其胸,手不可太着胸,须分,稍去胸二三寸。” )

( 细部

图中和尚一般被称为“德明和尚”。关于韩熙载的夜宴,《五代史补》有记载:“医人及烧炼僧数辈,每来无不升堂入室,与女仆等杂处。”德明和尚相传为韩熙载密友,据说韩熙载曾对德明说:“华夏常虎视于此,一朝真主出,江南弃甲没时间,我不克不及为千古笑端。”舞者一般被认为是韩熙载的宠姬之一王屋山,所谓“公为击鼓,女妓王屋山舞六么”。六么又称绿腰舞,亦称扭腰舞,为女子独舞,起源于唐代江南,在宋代仍较流行。宋四十大曲和南宋官本杂剧中也有多种《六幺》。

余辉在《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》中曾强调“听乐”、“击鼓”等段中德明和尚与听客们双手叉合的手势,提出这是宋代致礼的手势,名叫“叉手”。这种礼仪起始于唐代,风行于两宋,元初仍有延续,至明已绝。元初《事林广记》有载:“凡叉手之法,以左手紧把右手大拇指,其左手小指则向右手腕,右手四指皆以左手大指向上,如以右下掩其胸,手不可太着胸,须分,稍去胸二三寸。” )

元 黄公望 九峰雪霁图轴

元 王蒙 夏日山居图轴

( 细部

北宋《玉壶清话》记载:后周派遣陶谷出使江南,韩熙载对友朋说:“我观此人,非端介正人,诸君请观,吾有法使其露出原形。”于是命歌妓秦弱兰冒充驿卒之女,旧衣竹钗,每天早晚在馆驿中洒扫庭院。陶谷爱其美貌,遂成好事,并赠《风光好》词一首。数日后,中主李璟设宴于澄心堂,秦弱兰在席间唱出此曲,使陶谷狼狈不堪。元人杂剧《风光好》将这段故事极尽发挥,到此剧中韩熙载成了“升州太守”,秦弱兰则是秦淮歌姬的头牌“上厅行首”。黄苗子《读〈韩熙载夜宴图〉》文中猜测:画上除了王屋山和李家明的妹妹,或许也该有这个秦弱兰。理由是《韩熙载夜宴图》以乐舞为序,李家明妹妹的琵琶是弦乐,5个乐伎的清吹是管乐,韩熙载亲自操持的是鼓乐,理应再有个执红牙板的歌女。画卷里多次出现红色的拍板似乎也能证明这一点。余辉曾提出“画中的乐伎们也显露出南宋新的仪规”,即“手持乐器的妇女可堂而皇之地排坐在主人的堂上和榻上”。 )

( 细部

北宋《玉壶清话》记载:后周派遣陶谷出使江南,韩熙载对友朋说:“我观此人,非端介正人,诸君请观,吾有法使其露出原形。”于是命歌妓秦弱兰冒充驿卒之女,旧衣竹钗,每天早晚在馆驿中洒扫庭院。陶谷爱其美貌,遂成好事,并赠《风光好》词一首。数日后,中主李璟设宴于澄心堂,秦弱兰在席间唱出此曲,使陶谷狼狈不堪。元人杂剧《风光好》将这段故事极尽发挥,到此剧中韩熙载成了“升州太守”,秦弱兰则是秦淮歌姬的头牌“上厅行首”。黄苗子《读〈韩熙载夜宴图〉》文中猜测:画上除了王屋山和李家明的妹妹,或许也该有这个秦弱兰。理由是《韩熙载夜宴图》以乐舞为序,李家明妹妹的琵琶是弦乐,5个乐伎的清吹是管乐,韩熙载亲自操持的是鼓乐,理应再有个执红牙板的歌女。画卷里多次出现红色的拍板似乎也能证明这一点。余辉曾提出“画中的乐伎们也显露出南宋新的仪规”,即“手持乐器的妇女可堂而皇之地排坐在主人的堂上和榻上”。 )

明 宋璲 草书敬覆帖页

明 沈度 楷书四箴页、隶书

( 细部

韩熙载的帽冠也是《韩熙载夜宴图》中一大争论点。《清异录》和《南唐书拾遗》均有记载:“韩熙载造轻纱帽,名韩君轻格。”古代巾、帽区分严格,圆者为帽,方者为巾。李时珍《本草纲目》中有:“古以尺布裹头,后世以布帛麻缝之,方者为巾。”余辉的《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》中提出,韩熙载的帽冠为北宋末年苏轼所创“乌角巾”。乌角巾分内外两层,外层较低,环抱内层,在前额正中留出豁口。但后来又有学者提出商榷,认为画中韩熙载巾式与东坡巾有相似处,但比东坡巾要高,顶作尖锐状,故而认为这种轻纱帽还是五代的。 )

( 细部

韩熙载的帽冠也是《韩熙载夜宴图》中一大争论点。《清异录》和《南唐书拾遗》均有记载:“韩熙载造轻纱帽,名韩君轻格。”古代巾、帽区分严格,圆者为帽,方者为巾。李时珍《本草纲目》中有:“古以尺布裹头,后世以布帛麻缝之,方者为巾。”余辉的《〈韩熙载夜宴图〉卷年代考》中提出,韩熙载的帽冠为北宋末年苏轼所创“乌角巾”。乌角巾分内外两层,外层较低,环抱内层,在前额正中留出豁口。但后来又有学者提出商榷,认为画中韩熙载巾式与东坡巾有相似处,但比东坡巾要高,顶作尖锐状,故而认为这种轻纱帽还是五代的。 )

七律诗页合卷

明 戴进 葵石蛱蝶图轴

明 林良 灌木集禽图卷

明 吕纪 桂菊山禽图轴

明 吴伟 树下读书图轴

明 沈周 乔木慈乌图轴

明 祝允明 行书七律寿砺庵诗轴

明 唐寅 幽人燕坐图轴

明 文徵明 行书新秋诗轴

明 文徵明 溪桥策杖图轴

明 陈道复 山水图轴

明 王宠 草书五言诗轴

明 仇英 人物故事图册

明 徐渭 水墨葡萄图轴

明 董其昌 行书诗轴

明 董其昌 高逸图轴

明 赵左 山水图轴(秋林图)

明 沈士充 寒塘渔艇图轴

明 蓝瑛 白云红树图轴

明 陈洪绶 杂画图册

明 项圣谟 大树风号图轴

清 王铎 行书临帖轴

清 王时敏 仙山楼阁图轴

清 王鉴 山水图轴

清 王翬 岩栖高士图轴

清 吴历 柳村秋思图轴

清 恽寿平 蓼汀鱼藻图轴

清 王原祁 松溪仙馆图轴

清 程邃 山水图轴

清 傅山 草书七绝诗轴

清 弘仁 幽亭秀木图轴

清 朱耷 猫石图卷

清 查士标 空山结屋图轴

清 龚贤 云壑松荫图轴

清 郑簠 隶书七绝诗轴

清 笪重光 行书五律诗轴

清 禹之鼎 西郊寻梅图轴

清 华喦 白描仕女画轴

清 高凤翰 自画像轴

清 李鱓 荷花图轴

清 黄慎 伯乐相马图轴

清 郑夑 墨笔竹石图轴

清 李世倬 指画岁朝图轴

清 汪由敦 楷书苏轼春帖子词轴

清 冷枚 养正图册

清 袁耀 汉宫秋月图轴

清 邓石如 篆书荀子宥坐篇轴

清 永瑆 楷书陆机《文赋》轴

清 伊秉绶 隶书五言联

清 张廷济 临史颂鼎铭轴

清 何绍基 行书七言联

清 费丹旭 复庄忏绮图像卷

清 赵之谦 菊石雁来红图轴

清 任颐 公孙大娘舞剑图轴

清 吴昌硕 紫藤图轴

故宫武英殿第二轮第三期预期书画展品

晋 王献之 行书东山松帖页

隋 展子虔 游春图卷

唐 韩滉 五牛图卷

唐 柳公权 行书蒙诏帖卷

五代 周文矩 重屏会棋图卷

宋 黄庭坚 草书杜甫寄

贺兰铦诗页

宋 米芾 行书三札卷

宋 赵佶 听琴图轴

南宋 马麟 层叠冰绡图轴

元 钱选 幽居图卷

元 倪瓒 梧竹秀石图轴

元 吴镇 芦花寒雁图轴

元 康里巎巎 草书谪龙说卷

明 宋广 行草书七言诗轴

明 沈粲 行书致晓庵诗札页

明 戴进 山水图轴

明 林良 灌木集禽图卷

明 吕纪 鹰鹊图轴

明 吴伟 松阴观瀑图轴

明 沈周 为惟德作山水图轴

明 祝允明 楷书饭苓赋轴

明 唐寅 观梅图轴

明 文徵明 行楷书郡矦词序轴

明 文徵明 枯木疏篁图轴

明 陈道复 牡丹花卉图轴

明 王宠 楷书谢康乐诗扇面

明 仇英 人物故事图册

明 徐渭 梅花蕉叶图轴

明 董其昌 行书梁武帝书评卷

明 董其昌 佘山游境图轴

明 赵左 长林积雪图轴

明 沈士充 山楼观稼图轴

明 蓝瑛 溪桥话旧图轴

明 陈洪绶 杂画图册

明 项圣谟 雨满山斋图轴

清 王铎 草书临帖轴

清 王时敏 落木寒泉图轴

清 王鉴 仿大痴山水图轴

清 王翬 庐山白云图卷

清 吴历 横山晴霭图卷

清 王原祁 富春山居图轴

清 程正揆 山水图轴

清 程邃 山水图轴

清 傅山 草书七绝诗轴

清 石涛 搜尽奇峰图卷

清 朱耷 杨柳浴禽图轴

清 查士标 秋林远岫图轴

清 龚贤 溪山无尽图卷

清 梅清 白龙潭图轴

清 恽寿平 桃花图轴

清 陈奕禧 行书七绝诗轴

清 高其佩 高冈独立图轴

清 华岩 海棠禽兔图轴

清 张宗苍 山水图轴

清 汪士慎 春风香国图轴

清 金农 月华图轴

清 高翔 溪山游艇图轴

清 郑燮 行书诗轴

清 闵贞 采桑图轴

清 张照 行书七律诗轴

清 袁耀 汉宫春晓图轴

清 边寿民 芦雁图轴

清 王文治 行书诗轴

清 黄易 隶书临杨

太尉碑轴

清 改琦 元机诗意图轴

清 吴熙载 篆书临完

白山人书轴

清 赵之谦 楷书心成颂轴

清 任颐 羲之爱鹅图轴

清 吴昌硕 篆书八言联

(文 / 王星) 尘嚣二期夜宴武英殿