张彦的“飞虎奇缘”

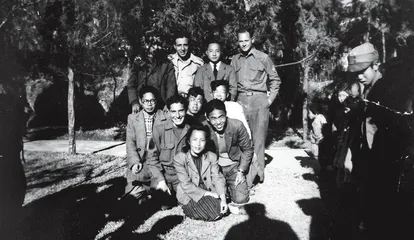

作者:李东然 ( 在美国接受训练的中国飞行员回到祖国献身于抗日战争(摄于1943年中国某空军基地) )

( 在美国接受训练的中国飞行员回到祖国献身于抗日战争(摄于1943年中国某空军基地) )

战火中的相识

“我的事情很小,没什么可说啊。”这句话被张彦从电话里一直说到了见面。

无论如何也难相信,面前这位鹤发童颜的老人已年近九旬,腿脚虽稍有不便,但是语思之敏捷使人惊诧。老人居住的老式两居单元房并不宽敞,却收拾得清清爽爽,唯有书是从书架上一路堆到了鞋架上,漫到地板上,甚至也堆满了沙发的角落。墙上挂着一幅印章的字画,看上去并不起眼,再细看落款竟有齐白石的题词,老人家很自豪地指着画上戴眼镜的斯文绅士告诉本刊记者:“他就是刻这些印章的人,我的父亲,当时可是赫赫有名的古典诗词教授,与齐先生也交往甚好。”

像任何一位耄耋老人一样,张彦其实也是喜欢讲故事的,娓娓道来开始便是西南联大时光,战时的大学生活在老人的话语里,有如一曲悠扬的田园牧歌。

彼时的张彦已经是一名青年团员,一腔青春热血,为抗日救国运动积极奔走。虽然“飞虎队”驻扎在昆明,西南联大的校园也在昆明,和美国大兵们打照面是平常不过的事,可平素净看到那些包括“吉普女郎”在内的种种美式军队作风。张彦坦言,开始是对他们抱着敬而远之的态度,从没有想过要主动和他们成为朋友。

( 60年后的重聚(左起:张彦、贝尔、马识途) )

( 60年后的重聚(左起:张彦、贝尔、马识途) )

至于身为地下党员的中文系学长马识途,如何在书店里因一本苏联文学结识了迪克和贝尔,也不过是后来马识途讲给张彦的历史,接触这些美国军人是组织上的安排,对张彦而言,是“任务”。

因此,最初张彦是自觉地把两周一次的聚会当成一项工作去做。“每两个星期,他们就开着吉普车来找我们,开始是三四个人,后来人变多了,有十几个人,在青年会的名义下,我们是有组织地接待他们。比如在野外聚餐,在公园里聚会,他们会带着很多罐头来一起吃,大家聊家庭、聊生活,渐渐也觉得亲近。在接触中发觉,这些美国人坦率、开朗、热情,真心对共产党的情况感兴趣,迫切要求了解解放区的状况。”

( 1944年美国战地记者拍摄的张彦(后排左三)和美国朋友们的聚会 )

( 1944年美国战地记者拍摄的张彦(后排左三)和美国朋友们的聚会 )

随着日本军队侵略脚步日益猖狂,昆明城危在旦夕,地下党组织在得到日军将以空降伞兵的方式突袭昆明的情报的夜晚,考虑到“飞虎队”本身没有陆上作战的能力,指示张彦第一时间把这个消息转达给他的美国朋友,他们由此建立了友谊。聚会周而复始,一直延续到抗战结束后,而变奏和高潮常由一些重大事件引起。比如1945年毛主席发表《论联合政府》,限于当时条件,除了《新华日报》,别的报纸都没有登载,联大的地下党组织内部拿到这份重要宣言时,还是延安传过来的油印本。“我们和‘飞虎队’的几个相互熟识和信任的朋友,五六个人花了一整天时间,轮流把《论联合政府》翻译成了英文。他们很积极,甚至字字句句帮我们斟酌推敲。美国军队每周都有一次家信往来的机会,这可以帮我们把中国的东西传出去,他们也还会把美国登出来的关于‘二战’的情况寄回来。所以,无形中我们拥有了一个和世界交流的渠道。”

也就是通过这些“飞虎队”朋友的家信,《论联合政府》英文译版第一次传到了海外。后来,贝尔等美国青年提出,希望更多的美国士兵听到张彦等中国朋友的声音,想请中国朋友到美国军营去演讲,张彦想也没想就答应下来。当时大厅里座无虚席,张彦回忆说:“自然,我很快就感到自己已被国民党特务跟踪,幸好组织早有预见,要我们无论何时何地只用英文名字,又有贝尔用美方的吉普车秘密接送,国民党方面就只知有这回事,却无从追查。”

( 毛泽东于1945年接见张彦的三位飞虎队朋友(左起:杰克、海曼、贝尔) )

( 毛泽东于1945年接见张彦的三位飞虎队朋友(左起:杰克、海曼、贝尔) )

艰难重聚

沉浸在回忆里的老人一面诉说着往事,一面在那本珍贵的相册上,一一为本刊记者指认着那一张张年轻俊朗的面孔。“瞧,这就是迪克,这是埃德曼,这是贝尔,这是我们在草地上的野餐,这是我们在大观楼的聚会。”

( 张彦

)

( 张彦

)

而整本相册的头一页,就是那张毛主席和“飞虎队”青年的合影,画面上三个朝气蓬勃的美国大兵,围着毛主席,在芭蕉树下笑得如此灿烂。“那是日本刚投降、也就是这些年轻人等待回国的时候,当时他们先是几经周折见到了重庆谈判时的周恩来,接着就得到了毛主席的接见和宴请。晚饭后,毛主席招呼大家照了这张照片,后来他们把照片寄给我,这是很珍贵的画面,即便是在中美关系极度紧张的1958年,照片仍旧在红岩革命博物馆里展览着。”

张彦感慨,正是学生时代的这种种经历,使得他的人生注定走向记者的道路。解放战争前夕,他便任职在《新华周刊》,战争期间参与创建《中国文摘》,1957年被宋庆龄点名调入《中国建设》(今名《今日中国》),亲历报道了第一届人民政治协商会议、开国大典等共和国成长的重大标志性时刻。“也就是这些和美国大兵的接触,我知道要用一种外国人懂得的语言,把真实的中国介绍出去。”张彦说。

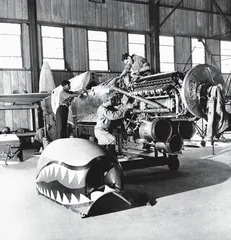

( 机械师在位于印度的美国空军基地重装中国盟军的飞机,为它换上新机身和发动机(摄于1943年) )

( 机械师在位于印度的美国空军基地重装中国盟军的飞机,为它换上新机身和发动机(摄于1943年) )

然而,“文革”中,整整21年,张彦的人生如风浪中的小舟飘零沦落。“即便背负‘里通外国’的罪状,作为‘牛鬼蛇神’接受贫下中农再教育,躲在乡村破屋里,每每在报纸上读到中美两国关系的报道,读到那些看似都已和我的生活毫不相关,甚至遥不可及的政治话语,我脑海中首先还是想到那些熟悉的面孔,我知道,我们肯定可以再见面的。”

抱着同样信念的,其实还有张彦的美国朋友们。1972年尼克松的破冰之旅后,海曼和迪克就成为第一批旅客中的美国友人,彼时的张彦正在遥远闭塞的农村劳改,四下询问,也没人愿意告诉海曼和迪克有关张彦的消息。于是他们拿着当年的照片,在昆明、重庆街头追问路人,苦苦找寻。人人自危的状态,消失不见的朋友,终使得他们带着满心忧伤、满腹的狐疑返回美国。

风雨真正过去是到1979年,中美关系开始走向正常化。张彦至今感慨,做梦也没想到,刚获得政治解放的自己,竟被委任为《人民日报》首任驻美记者;更想不到的是,当他抵达时,他房间里已摆放了一盆盆的鲜花,送花的就是当年“飞虎队”的老朋友们。

张彦立刻问使馆工作人员,邮局在哪里,他迫不及待地要给老朋友们打个电话,这样的询问引来哄堂大笑:“他们都觉得我是土包子,电话就在手边啊,所以初到美国时的落差是难以想象的。电话里我和迪克他们相约,等我到纽约采访时再去探望他们。这么说也是因为,在我眼里,相隔400公里可不是小事,可他们却说:‘不行,我们已经等了35年,不能再等下去了!’”

第二天,张彦就和当年的老朋友们拥抱在一起,至今在老人的心里,那一日早定格成永不退色的幸福回忆。

再后来,美国就不再是张彦的异乡,老朋友视他为家人。张彦很难忘记,一次贝尔把他从火车站接来,一进门就把整套公寓的钥匙给了他,希望能方便他的自由出入。晚上张彦和朋友去看了一场晚场电影,进门时,贝尔已经怒发冲冠,情绪濒临失控,原来出于对老朋友的担心,贝尔整个晚上都在焦急地向警察局和急诊室打电话,问是不是有张彦的名字。张彦赶忙道歉,心里却为这份厚重的情谊感动了很久。

“我后来在美国的工作实际上一直都有他们的帮助,即便在宣扬开放的美国,政治上的界限也是很严格的。比如当时我在美国采访一个人,半小时后,FBI肯定就去那个人家里了。我离开华盛顿25公里,就要报告美国国务院。我深知他们帮助我的同时,也给自己的生活带来非常大的干扰,但就像是对待家人那样,他们把我的事情全当做自己的事情来做。”

2004年,久病的迪克付出巨大努力,终于再度和张彦、马识途相聚在昆明大观楼,亭楼如故,唯有时光一去已60年。如今再看着那张7年前的照片,张彦叹息自己再难打败那长长的旅途。“但我们的相知相交已经到了第二代、第三代,我相信这个‘情’字会浓浓地写下去。到我这个年龄已经把回首往事作为享受,苦涩随着时光蹉跎反而渐渐淡去,饱含深情的瞬间点滴都永远难忘。”

三联生活周刊:你一直不愿意多谈过往,但究竟怎样接受了陈导演拍摄这部纪录片的请求?

张彦:首先我被他的执著打动了,他为这部电影几乎倾家荡产,我的态度其实也并不是拒绝,只是总觉得这是个人的故事,对别人的意义很小,对自己又感伤。但后来觉得,故事里不仅有我,还有那些美国朋友,而且恰恰是经历的那个历史阶段,使得这个故事也反映了两个国家关系的起起伏伏。不管怎样变化,朋友之间、人民之间的感情都不会变,这是我后来看重的部分。

三联生活周刊:分别35年后的重聚,你们最先谈起的是什么?隔绝的35年里,那些美国朋友的生活是怎样的?

张彦:不记得特殊的话,只记得紧紧抱在一起。他们也就是很普通的美国公民,有的是会计,有的是工厂的工人,还有的是公司职员等等。你知道,美国也有过“白色恐怖”的历史阶段,他们甚至也被迫把那些我们当年的照片,尤其是诸如和毛主席的合影照片放进罐子埋在院子里十几年。但是气氛一旦缓和,他们把旧照片找出来,给自己的孩子们讲解,作为亲历者在媒体上说出正面的、积极的中国印象,或者想尽一切办法回到中国来寻找我们,这些都足见情谊的厚重。

三联生活周刊:你提到和他们的交往也对自己产生了很大影响,在“文革”中有没有懊恼过跟他们的交往?事实上,你所做的一切都是在宣传进步的思想,所以,有没有尝试着为自己辩驳?

张彦:懊恼从没有过。我只是很困惑,为什么会被质疑,也会因为这份困惑而感到压抑。但污蔑也好,“四人帮”迫害的罪名也好,在那段颠倒黑白的岁月里,比比皆是。“文革”中随便找个帽子一戴,就能把人关押起来,失去工作,劳动改造,甚至更坏,大家都是如此。眼看到爱泼斯坦那样对于中国建设做出巨大贡献的专家,也被关在监狱里整整5年,整个人的状态都是无力的,甚至是逃避的。

三联生活周刊:支持你走过那段压抑岁月的是什么?你一直都坚信自己会再见那些美国朋友么?

张彦:是我的妻子。当身份、工作、生活等等一切都被疾风骤雨冲刷摧毁的时候,只有我们夫妻守在那里,她始终认为我是个好人。1972年,我从劳改的河南去成都探望母亲,妻子给我一满筐她养的鸡所下的蛋,每个鸡蛋上都记着生下的日子,在那样艰难的日子里,这不仅是珍贵的营养品,也是同舟共济的信念和担当。

1969到1973年我都在农村改造,我自己的感受是,人有各种各样的遭遇,重要的是看你怎么对待。去农村的一个好处是对农民有个认识,中国的知识分子如果不了解中国的农民、农村,其实就不了解中国。我被安排在河南的一个村,外文局有一批被打成“牛鬼蛇神”的人都送到了那里。记得到那儿时已经是晚上23点,生产队派了板车来接我们,其实农民也把接待我们当任务的,我们也都担心有关人员向农民们描述的那种种罪名,会使我们备受屈辱。但到了以后就释然了,农民绝不是听到说我们是“牛鬼蛇神”就把我们当“牛鬼蛇神”,他们有纯朴的世界观,一看我们和他们一起拣粪劳作,还有文化,能帮他们写信、写报告,就和我们成了好朋友。作为一个新闻工作者,后来我甚至觉得在农村的经历,事实上对自己是有所裨益的。

走过这大半生,我也越来越明了,最终作为人与人之间纽带的必定还是感情。反观自己的人生,也是一个“情”字始终温暖着我,因为这个“情”字,我也从来没有放弃过希冀和憧憬。■

(文 / 李东然) 飞虎奇缘张彦