从杰里米·边沁到彼得·辛格

作者:薛巍 ( 彼得·辛格和他的著作《动物解放》

)

( 彼得·辛格和他的著作《动物解放》

)

动物免遭折磨的权利

美国经济学家泰勒·考恩日前说,相对于曝光率很高的理查德·德沃金、乔姆斯基、福山等人,今天改变了世界、有实际影响力的知识分子只有彼得·辛格、尤努斯和理查德·波斯纳,因为辛格,“吃肉的人更少了,他给动物权利运动提供了更大的知性可信度”。但辛格认为,他的《动物解放》产生的影响还不够大。“它在边缘产生了影响,但影响很小,写的时候我真的以为这本书将改变世界。但你只要走到街角去麦当劳看看,就知道我有多成功了。”所以在1999年,为了从澳大利亚赶往保护动物的最前线美国,他接受了普林斯顿大学的邀请,就任该校生物伦理学教授。

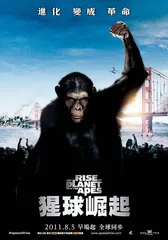

自《动物解放》1975年出版以来,辛格对自己的立场做了一些妥协,比如愿意跟肉食者一起就餐了,但他一直没有放弃保护动物权利的努力。1993年,他成立了一个名为“大猩猩计划”的组织,致力于使人们认识到,大猩猩在本质上都是拥有自我意识的存在,是一种拥有思考能力且感情丰富而深刻的生命,应当拥有与这种本质相适应的道德地位,拥有生存、自主和免遭折磨的权利。在该组织成立以来的这些年,这一理念取得了长足的进步。自2010年起,欧盟彻底禁止利用大猩猩进行实验。本月上线的两部电影《人猿星球的崛起》和《尼姆计划》证明,辛格的努力已颇见成效。

鲁伯特·怀亚特执导的《人猿星球的崛起》讲述一个居住着高智商类人猿的世界,并将其宣传为“电影史上第一部由有知觉的动物担任主角,并通过其角度来讲述的实景拍摄电影”。名为实拍,却没有一只真的猩猩参与演出,安迪·瑟金斯扮演剧中的人猿“恺撒”。导演怀亚特承认,不使用真正的大猩猩部分是出于道德上的考虑。“如果想让大猩猩听你的指挥,那么你就得支配它们;你必须操纵它们去表演,这是剥削行为。”辛格说,这部电影讲述的就是人猿如何起义反对人类压迫,所以怀亚特对这种剥削大猩猩的行为犹豫不决。片中最重要的人类角色威尔·罗德曼是一位用人猿做实验品来寻找老年痴呆症疗法的科学家。许多电影都会对这样的科学家大加赞颂,并认为使用动物为此目标服务的做法理所当然,而《人猿星球的崛起》却借弗朗科的台词,将罗德曼描绘成一个冷漠、孤立的人。

《尼姆计划》中的黑猩猩尼姆于1973年出生于美国俄克拉荷马州的一个灵长类动物庇护中心,它出生10天后就被从母亲手中夺走,用以进行一项手语实验研究。

( 彼得·辛格的著作《动物解放》 )

( 彼得·辛格的著作《动物解放》 )

在一个人类家庭中养大的尼姆学会了使用100个美式聋哑人手语的手势。但随后它又被从第一个人类家庭移交到其他跟它缺乏养育关系的导师手里,结果它逐渐变得强壮和富有侵略性,甚至开始攻击自己的导师。当时主持这个项目的哥伦比亚大学心理学家赫尔伯特·特雷斯决定终止这个项目,并将尼姆送回俄克拉荷马的庇护中心。在那里,这只在分辨人类和人猿图片时把自己的照片归在人类行列的黑猩猩被和其他同类锁在一个笼子里,它向路过的人做出“我要出去”的手势。最终它被释放到一个动物庇护中心,在2000年去世。

功利主义与道义论

( 电影《人猿星球的崛起》海报 )

( 电影《人猿星球的崛起》海报 )

近30年来,辛格讨论了动物权利、慈善、安乐死等问题。他的观点经常使一些人感到愤怒。如他认为,人的生命并不必然比狗的生命更神圣,用严重残疾、没有意识的孤儿做实验比用健康的老鼠做实验更有同情心。讽刺的是,他自己的行为跟他的功利主义伦理学产生了深刻的冲突。辛格写道,人类需要克服他们的贪婪,但走在墨尔本和悉尼街上,从无家可归的乞讨者面前经过时,他从来看都不看他们一眼。他的解释是,给他们钱“也许只是帮助他们暂时忘掉自己一会儿。我希望在确信钱会被正当使用时才能给”。这一解释很难加以反驳,但是像他那样一个生活朴素的人,能那样轻松地从急需帮助的人面前走过令人感到不安。

他母亲是一位医生,表达过一旦患上不治之症时愿意接受安乐死的愿望,但后来辛格花重金雇用私人看护照顾她。他说,重症病人有时应该被杀死,他好像是过于担心他们的痛苦了。他是如此投入地防止痛苦,以至于他打发掉了这样一种可能性:人生要担心的不只是痛苦。

英国道德哲学家伯纳德·威廉斯对辛格没有践行他的理论并不感到意外。“在现实生活中,你无法做出这些计算和比较。他的理论如此流行的一个原因是,它把所有的道德难题都简化成了一个公式。破除掉难题、疑问和价值的冲突,这是科学精神。人们好像以为这很有道理,但并非如此。”

辛格的哲学是功利主义的当代版,其基本武器是杰里米·边沁想出的一个简单思想:任何有感觉能力的生物都对避免痛苦感兴趣。边沁生活在一个新兴的工业化的英国,在那里,6岁大的孩子在有钱人开设的地狱般的工厂里劳动、受苦、死去。边沁的哲学的第一条核心原则是:“每个人都算一个,没有人多于一个。”也就是说,任何人的快乐都不比其他人的快乐更重要。1861年,约翰·斯图尔特·密尔在《功利主义》中这样阐述它:人类应该为最大多数人的最大幸福而奋斗。

辛格在牛津大学师从20世纪边沁和密尔最重要的传人理查德·麦尔文·黑尔,其哲学被称为偏好功利主义,他用个人偏好取代了密尔的快乐。辛格认为,一个人行为的结果应该符合该行为影响所及者的偏好。对辛格来说,杀人不对是因为杀掉一个想活下去的人,就使他无法实现他的偏好。但如果杀掉一个其偏好没有多少实现机会的人,如严重残疾的婴儿,或老年痴呆症患者,道德的公式就完全不同了。

辛格用“人”这个词指有自我意识的生物:动物通常都符合这一定义,很多人却不符合。他说,杀害一头健康的牛比杀害一个严重残疾的婴儿更有可能造成道德伤害,因为牛比孩子更有可能预感和遭受到痛苦。他认为,甚至连相对比较麻木的动物,如鸡和老鼠,都应该受到保护,免于遭到不必要的伤害。他跟边沁一样,认为重要的不是动物是否有理性,能不能说话,而是它能不能体验到痛苦。如果动物能体验到痛苦,我们就没有权利为了医学研究折磨它们,或者为了午餐而杀害它们。当美国国防部发现使用猎兔犬检测毒气引发了抗议后,他们提出以老鼠来替代,辛格在《动物解放》中说,他并没有因此而得到抚慰。

功利主义者根据行为的结果来判断该行为是对还是错,预先比较该行为带来的好处和害处(快乐和痛苦),然后选择带来最多快乐的做法。道义论跟功利主义相反,认为应该根据行为的动机而非结果来判断它是否正确。道义论理论说,人有特定的道德义务,这些义务的基础是某种绝对的权威,这种权威可以是宗教的、普遍理性或自然法。道义论者会认为杀害婴儿是错的,不管这个婴儿多么残疾。

曾经采访过辛格的记者夏洛特·劳斯说,辛格给她留下的印象是,他谦虚、灵活、心灵开放,他愿意甚至急于在出现新的数据或更好的论证时改变他的观点。“也许这说明了功利主义者和道义论者之间在心智上的区别。功利主义在本质上欢迎意识形态上的灵活性,而道义论对环境不管不顾,是人发明了观念和道德规范,但随后他们忘记了自己是这些观念的建筑师,把它们归结于外在的源头。功利主义在一些圈子中名声不佳,因为它被用于给一些行为辩护。经常有人说,我逃税是因为我盘算政府有足够的钱;或者我没有归还别人丢失的钱包,是因为我盘算我比失主更需要这笔钱。这种盘算或计算是误用了功利主义的方法,它没有反映一个中立的观察者会如何决定。虽然会被误用,但功利主义能在社会中起到关键的作用,它可以推翻道义论的价值观,边沁说这些价值观只是某个时期流行的道德观的掩饰手段。功利主义使得未被发现的证据和改进的论证得以出现。”■

(文 / 薛巍) 杰里米·边沁动物彼得·辛格功利主义大猩猩