安宁及其所创造的

作者:何潇 ( Bang & Olufsen博物馆 )

( Bang & Olufsen博物馆 )

从车窗里遥望过去,便可以看到“农场”。隔着几百米距离,这栋醒目的包豪斯式建筑确乎有些像零落在森林、草原之间孤寂的北欧农舍。它是全然独立的,嵌在一片巨大的草地上。结构也是农舍式的U型,中央空出,宛若庭院。进入其中,你会发现名为“农场”的Bang & Olufsen总部,是典型的现代派:建筑富于空间感,楼梯设计模仿古老的烟囱结构。只有大厅里的那架迎客姿态的钢琴,抬眼可见的窗外草地上悠闲度日的绵羊,让人再度嗅到“农场”的气味。“因为周围有很多绵羊,所以我们经常会被它们打扰,但大家都很喜欢这种氛围。”带领我们参观的Bang & Olufsen工作人员说。

像这栋设计现代的“农场”一样,同样不可思议的是,被视为丹麦设计典范的Bang & Olufsen,其诞生、成长之所,竟是如此僻幽的一个小镇。斯特鲁尔(Struer)位于丹麦东南部,看得见海,因为不是旅游观光地,除了Bang & Olufsen的狂热“粉丝”,平时很难见到外来游客。在丹麦,Bang & Olufsen家喻户晓,被看成是丹麦文化的一部分。安宁的斯特鲁尔因Bang & Olufsen而闻名,Bang & Olufsen也因小镇居民而成功,小镇有超过80%的人口世代在Bang & Olufsen工作。

“远离尘嚣。”与我同行的新加坡媒体如是评价——这话并非溢美的措词,小镇上甚至没有旅馆,我们一行人只得住在邻近的市里。到达斯特鲁尔是一件颇费周章的事,须得先乘客机到达哥本哈根,再改搭螺旋桨小飞机,之后还有近两小时的车程。在斯特鲁尔的历史上,有两件事极大地改写了该地的发展进程,一件是铁路开通,另一件则是1925年,彼得·班(Peter Bang)和斯文德·奥鲁夫森(Svend Olufsen)在家族庄园里成立了Bang & Olufsen。

从“农场”出来,穿过几条路,便可以到达克斯特拉普(Quistrup),这是彼得·班的家,也是Bang & Olufsen诞生的摇篮。克斯特拉普最早见于历史是1163年,1888年彼得·班成了这里的主人,并在这里成家立业。Bang & Olufsen工厂搬到斯特鲁尔后,克斯特拉普的老屋作为家宅使用至今。这是一栋可爱的老房子,白色的墙角上,有攀爬到窗棂的蔷薇。院子中央,停着一辆拖拉机,表明这是一个“农场”。在门口迎接我们的,是Bang & Olufsen家族的继承人欧禄信(Peter Skak Olufsen)和他的妻子苏珊娜(Susanne Skak Olufsen)。

“彼得家有7个孩子,他排行第四。上世纪20年代,他从哥本哈根回到了家,开始寻找可以一起做收音机的伙伴,他找到了斯文德·奥鲁夫森。”在饭桌上,欧禄信开始介绍起家族的历史。他是一个年逾花甲的老人,为人谦逊,除了家族继承人和前任董事会主席以外,他还有一个丹麦王室御前大臣的身份。但他似乎不太愿意谈这些,更愿意介绍自己为“农夫”,说说家族趣事。谈到一处,他笑起来说:“那时候,彼得很想待在斯特鲁尔,有很多理由,类似于这里的工作成本比哥本哈根低。但我想,他是在这里找到了意中人——他的妻子是我妈妈的姐妹,两个家族就这么结合起来了。”

( Bang & Olufsen的家用电器可用一个遥控器操控 )

( Bang & Olufsen的家用电器可用一个遥控器操控 )

1926年,第一件以Bang & Olufsen品牌命名的产品问世,这是一个可以使用交流电的整流器,是一件具革命性的产品。但在当时,销售它并不容易。“一开始,他们没有销售商,要推销自己的产品,他们必须一家一家登门拜访。”这种情形在短短的4年内得到了改观,因为产品的创新和高品质,Bang & Olufsen很快在丹麦音频技术领域享有了名声。1929年,丹麦影院打算把“默片”换成有声电影,他们找到了Bang & Olufsen。迪斯尼首部“米老鼠”电影在丹麦放映时,使用的便是Bang & Olufsen影院扩音器,这让Bang & Olufsen在丹麦家喻户晓。

但日子并非永恒乐观。1940年,丹麦卷入第二次世界大战。5年后,德国人在Bang & Olufsen工厂埋下炸药,工厂随之灰飞烟灭,但此时,300名工人无一离开。“二战”结束后,一个崭新的Bang & Olufsen从战争的硝烟中崛起,其代表作便是508 S电视机。与此同时,Bang & Olufsen与竞争对手的“战争”也开始了。上世纪50年代,当丹麦其他电视机制造商均使用外来底盘时,Bang & Olufsen坚持自主生产,这让他们成为当时唯一一家全部在丹麦生产的电视机制造商。“我们努力生产具有独创性的作品,因为世人欣赏的是永恒价值,而不是随手可弃的物品。”欧禄信说。

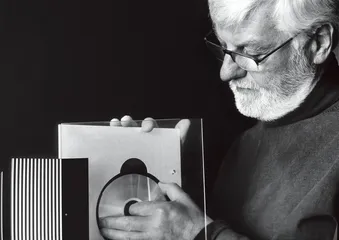

( 设计师戴维·刘易斯 )

( 设计师戴维·刘易斯 )

这大约是Bang & Olufsen店里独有的现象,一件设计于90年代的电子产品,十几年后,依然在门店里销售,并且受到人们青睐。“有趣的是,顾客会继续来。如果去掉其中一些产品,不太合适,因为人们喜爱它。在技术层面,要维持这么多年是很困难的,尤其标准在变,但就设计来说,这方面问题不是很大。工业设计跟时尚设计不一样。在时尚领域,可能会遇到今年的设计到明年便不再流行的问题,而如果你的设计出发点是它的内在功能,一个设计则可以保持很长时间,甚至是永恒的。因为是这个产品,而不是那个时代,决定了它的设计。”陶思腾(Torsten Valeur)对我说,他是Bang & Olufsen的设计师,与戴维·刘易斯(David Lewis)一起工作。

因为设计,人们喜爱这个品牌,说Bang & Olufsen的设计史是一部微型的丹麦现代设计史并不为过。在Bang & Olufsen长达85年的历史上,合作过的设计师包括雅各布·彦森(Jacob Jensen)、海宁·摩尔登哈瓦(Henning Moldenhawer)、Ib Fabiansen、Lone、Gideon Lindinger L?wy,以及现在的戴维·刘易斯。“我们与设计师有很长的合作关系,但不是内部的雇佣关系。这样做的原因是,让设计师可以从外界获得灵感。如果把他们锁起来,最终会导致他们的才思枯竭。”谈到设计师的选择标准,图尔·曼多尼(Tue Mantoni)告诉我,“最重要的一条,是相互间的反应,他要理解我们的价值观。每个设计师与我们合作的时间都不一样,这就像人与人的关系,有时候关系会很好,这段关系会延续很久;有时人与人相遇,结成了很好的关系,但世事难料,最终分道扬镳。这就像人与人的交往。”他是Bang & Olufsen的全球CEO,今年只有36岁,十分年轻。

( 放置在书柜里的Beolab 11 扬声器 )

( 放置在书柜里的Beolab 11 扬声器 )

今天,Bang & Olufsen在全世界拥有众多“粉丝”,像那些疯狂的苹果“粉丝”一样,他们为Bang & Olufsen建立专门网站,收集产品,尽管这并不是人人都能消费得起的爱好——一对Beolab 5 扬声器,售价近10万元人民币。“很多人都说我们是奢侈版的苹果,但我们只是Bang & Olufsen。我们很尊敬苹果,也有很多合作。如果你看到我们的产品,会发现消费者买一件Bang & Olufsen的产品,会保留很长时间。这是因为我们对待技术的态度,这中间,有人的因素在里面。我们从来也不忘记这一点,我相信我们能在技术与持久之间找到和谐。”图尔·曼多尼说。

在丹麦,很多人家都在使用Bang & Olufsen,王室家族也不例外。“会送给他们当礼物吗?不会。他们也要买,人人都要买。如果一个普通消费者需要自己掏钱买,那么王室也该这样,这是民主的政策,所有消费者都是同等的。”图尔·曼多尼倒了一杯水,继续说,“就像那些做手袋的奢侈品牌一样,我们一直使用专营店的销售方式。我想这是非常成功的地方,因为我们的定位是奢侈品,需要给消费者带来独特的购物体验,而专营店可以做到这一点。工艺上也是如此,需要精心打磨细节。”

( BeoCom 5电话机 )

( BeoCom 5电话机 )

参观过Bang & Olufsen工厂的人,会明白产品那光滑的线条、坚硬的棱角,以及握在手中的独特手感,有其背后的苦工。与那些流水线操作的大车间不同,这里更像是一个手工小作坊,只是,这里的工作是由普通工人和“机器工人”共同完成的。在不大的厂房里,与工人们一同劳作的,是身形异于常人的“机器人”。材料选定后,机器人与工人分工合作,促成产品最终成型。机器人负责打磨、抛光原始铝,工人则完成所有精确组装、后期瑕疵检验等工序。

早在20世纪50年代,Bang & Olufsen便引入了阳极氧化技术,1964年首次在产品中运用。Bang & Olufsen铝表面处理技术在行业中首屈一指,以阳极氧化、涂刷处理和抛光处理最为著名。阳极氧化可以保护产品表面,使外观几十年保持不变,与瓷器上釉有异曲同工之妙。在切割工艺中,Bang & Olufsen使用天然金刚石,通过涂刷处理,在表面形成赏心悦目的颗粒,通过抛光处理,可使表面光洁如镜。经历如此一道又一道的工序,才有了那些令工业设计爱好者着迷的产品。

( Bang & Olufsen的旗舰式扬声器Beolab 5 )

( Bang & Olufsen的旗舰式扬声器Beolab 5 )

从工厂出来,我们驱车前往Bang & Olufsen博物馆。沿路成片的青草地绵延,其上零星散落着红色墙面的小屋和巨大的白色风车。在丹麦的其他地方,如首都哥本哈根,亦可见到这种漂亮的三角风车。鲜为人知的是,这些随处可见的风车,也是一件设计师作品。它诞生于1995年,设计者正是与Bang & Olufsen有着密切联系的丹麦设计大师雅各布·彦森。在Bang & Olufsen历任设计师中,雅各布·彦森是留下深刻烙印的一位,整个六七十年代,他都在为Bang & Olufsen设计产品,其间诞生了如Beogram 4000这样的设计史经典,被纽约现代艺术博物馆(MOMA)列为永久收藏的作品更多达十余件。1978年,MOMA为雅各布·彦森和Bang & Olufsen举办了一场专场展览,向公众展出39件Bang & Olufsen产品。在MOMA此前的历史上,仅有三次为品牌举办专场展览,Bang & Olufsen是第四个获此殊荣的品牌。

在斯特鲁尔的Bang & Olufsen博物馆,我看到了从1925年至今,Bang & Olufsen各个时期的代表性作品,其中不乏获得iF大奖等各设计大奖的作品和各博物馆的收藏。对于工业设计的爱好者,这间三角形的小博物馆显然是个令人着迷的地方。带领我们参观博物馆的是一位白发老者,名叫罗尼·卡斯(Ronny Kaas),他在Bang & Olufsen工作了50年,其父亲与祖父也曾在这里工作。罗尼·卡斯加入Bang & Olufsen是在1961年。

( 创始人彼特·班(右)和斯文德·奥鲁夫森 )

( 创始人彼特·班(右)和斯文德·奥鲁夫森 )

历史的开端是一个古老的农场,这是我们拜访过的克斯特拉普,其间站着创始人的母亲,她用卖鸡蛋的钱给了Bang & Olufsen启动资金;往前走,到1926年,看到一个斑驳的盒子,这是Bang & Olufsen历史上的第一个商业产品——Bang & Olufsen整流器;1929年,有一个名为“中国”的收音机,外形极似中国古董家具,这是因为,当时的欧洲海员经常带回来远东的家具;1939年的收音机,充满包豪斯风格,在今天看来依然现代,其灵感源自彼得·班父亲赠予的圣诞礼物,一把马塞尔·布劳耶(Marcel Breuer)的椅子……

“很多东西都变了,但彼得·班和斯文德·奥鲁夫森的精神一直还在。它不可见,但从产品上,你依然可以感觉到这一点。”罗尼·卡斯说,“我们仍在不停地制造东西,不仅要做得更好,还要与众不同。我们在意的不是制造了多少产品,而是人们如何看待、使用它们。无论何时,产品总是为人而造的,它不是为了作秀,也不会停留在展示层面。你会发现,博物馆是活的,尽管这听起来有些矛盾。过去的东西依然活着,它存活在人的意识里。”■

( 达克斯特拉普,Bang & Olufsen最初诞生地 )

( 达克斯特拉普,Bang & Olufsen最初诞生地 )

(文 / 何潇) 安宁创造及其