他者的世界

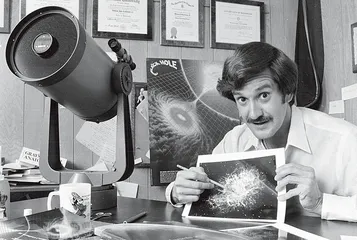

作者:苗千 ( 美国天文学家威廉·J.考夫曼正在阐述自己对黑洞的理解(摄于1980年) )

( 美国天文学家威廉·J.考夫曼正在阐述自己对黑洞的理解(摄于1980年) )

“有句话说出来就是祸,有句话能点的着火。”闻一多先生这一句诗,倒是恰可以形容一个历史颇久的宇宙学理论现今的处境。这个理论早就为大众所熟知,也曾无数次出现在文艺和科幻作品中,它被主流科学家们斥为伪科学,或是认为它根本就该属于哲学或是心理学的范畴,却偏有一些一流的物理学家和天文学家对此深信不疑,不惜以自己的学术声誉做赌注为之呐喊,这个理论每一次在科学界被提出来都会引出一番大讨论,这就是多重宇宙理论。

德国科学家和科普作家托比阿斯·胡阿特(Tobias Hurter)和马克斯·劳讷(Max Rauner)在2009年出版了一本书介绍多重宇宙理论——《多重宇宙——一个宇宙太少了?》(本书中文版由生活·读书·新知三联书店出版)。在这本书中作者认为,多重宇宙理论的创始人可以归结于为了捍卫日心说而被烧死的意大利人乔尔丹诺·布鲁诺。布鲁诺在1584年写道:“他(上帝)不仅是在一个太阳上备受赞誉,而是在数不胜数的太阳上;不仅是在一个地球,一个世界上,而是在成百万的地球、世界上——我要说的是,多得数也数不清。”这段话倒是与传说中布鲁诺坚持日心说是因为信仰了某种崇拜太阳的异教而被基督教烧死相符合,却难以让人相信这是一个基于严谨科学判断的论题。

对于“宇宙”这个经常会用到的概念,科学家却难于给出一个确切的定义,我们可以认为它是一个包含了时间、空间、物质、能量、物理定律和物理常数的一整个体系。对于这个体系是否就是“一切”,或者是“唯一”的,人们还不了解。在文学或科幻作品中,早就有人探究是否可能存在其他的“世界”,阿根廷作家博尔赫斯就曾经在他的多部著作中描述多宇宙场景。对于“他世界”的描述不尽相同,却多是一种像是布鲁诺一样宗教式的慰藉,但是随着量子力学、宇宙学和弦论的发展,“多重宇宙”的理论开始和科学结合在一起,逐渐被一些科学家所接受。多重宇宙理论也演变成为一套有四层含义的完整理论:第一层是指,有可能在我们完全无法到达和探究的遥远的空间里有其他的宇宙,不同宇宙所遵循的物理定律相同,却有着完全不一样的发展方向;第二层,在遥远空间里存在着与我们的物理定律完全不同的其他宇宙;第三层,由量子力学描述的在希尔伯特空间中存在的平行宇宙(不同的平行宇宙中存在事物发展的一切可能性,因此平行宇宙是无限的);第四层是说,存在完全没有任何联系的,甚至是连数学规律都不相同的其他宇宙。

1957年,在美国普林斯顿大学学习理论物理的休·埃弗雷特(Hugh Everett)递交了他的博士论文——《量子力学的相对态之表达》(Relative State Formulation of Quantum Theory),他认为宇宙的状态是相对的,因此当我们观察一个处于叠加态的量子系统时,会产生新的世界分支。这篇论文随后被发表在拥有崇高声誉的物理学杂志《现代物理评论》(Reviews of Modern Physics)上,这被认为是现代多重宇宙理论的开端。接下来,这个理论被很多物理学家所接受和发展,美国斯坦福大学的物理学教授、弦论学家雷欧纳德·苏斯金德(Leonard Susskind)就深信多重宇宙理论,他认为未来的人们会用一种怀旧的眼光回顾我们现在,认为这是多重宇宙理论的开端时代。他在2005年出版了一本书《宇宙的景观》(The Cosmic Landscape),介绍弦论宇宙学,从弦论的角度讲述多重宇宙的可能。哥伦比亚大学的物理学家布莱恩·格林(Brian Greene)也对此深信不疑。格林也是一位弦论学家,他曾经出版过《优雅的宇宙》、《宇宙的构造》等著作介绍弦论,2011年初,他又出版了一本书《隐藏的真实:平行宇宙和深刻的万物法则》(The Hidden Reality:Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos)来介绍多重宇宙理论。在这本书中,格林教授结合弦论提出了9种可能的多重宇宙结构,如之前的宣扬多重理论的书一样,这本书也引起了一场大讨论,深信者更加对其深信不疑,但是更多科学家的态度是质疑和反驳。英国的《自然》杂志也刊登了开普敦大学的物理学教授乔治·艾里斯(George Ellis)针对这本书的评论——《不稳定的多重宇宙》,他指出:格林教授的9种平行宇宙模型是彼此互不相容的,而我们并不知道如何去检测哪一种模型才是正确的,根据现有的手段我们也无法去否认平行宇宙的模型。我们可以认为这个理论很漂亮,但是科学不能与科学幻想相混淆,面对这9种毫无根据的模型,我们只能接受第10种模型:压根儿就没有平行宇宙。

这场充满着形而上学味道的辩论还在继续,《科学美国人》杂志的网站从2011年8月开始发起了一场关于平行宇宙理论的辩论,乔治·艾里斯教授继续发表文章,通过一些有力的论证说明平行宇宙是一种类似于科学幻想的毫无根据的理论,我们不需要为了解释我们自己的存在而毫无根据地幻想出无穷多的宇宙。多重宇宙理论更多是基于现有的一些物理学理论的发展(比如量子力学和弦论)而产生的,但是物理学理论一直在发展,现有的宇宙大爆炸理论、量子力学、弦论可能都是不完备或是错误的,以此基础推导出的一个无法被证伪的理论也就毫无意义。美国塔夫茨大学的亚历山大·维兰金(Alexander Vilenkin)教授和麻省理工学院的马克斯·铁马克(Max Tegmark)教授则立即发文回应,他们认为多重宇宙理论是一种合理的科学理论,他们追溯洪荒,从宇宙的开端说起。宇宙暴涨是指在宇宙的婴儿时期超快的、加速的膨胀,在只有零点几秒的时间里,一小块比亚原子粒子还小的空间就膨胀成为比我们现在可以观测到的范围还要广阔的空间,触发了这次暴涨的能量也点燃了粒子和辐射的火球,这就是我们说的“大爆炸”。我们所处的宇宙中大爆炸大概发生在137亿年前,但是在宇宙中的其他角落可能还在进行新的大爆炸,不断产生出新的宇宙,每一个宇宙就像是一个“泡泡”自成一个体系,而且其中可能会蕴含着完全不同的物理定律和物理常数。在描述不同的“泡泡”宇宙时,弦论给出了无穷多的解,因此可能每一个解都对应着一个包含不同物理定律和常数的宇宙。而且随着不同的宇宙“泡泡”彼此远离,其间又可能发生新的大爆炸。他们认为,多重宇宙理论同时也解释了为什么我们的宇宙如此适合人类生存——我们的宇宙同时存在合适的膨胀和引力作用,使得物质不至于发散得空空如也而没法形成星球,也不至于都被引力牵引到一起聚成一个整体,分散的星系保证了我们拥有一个稳定的家园。根据多重宇宙理论,我们只能生存在适合人类生存的宇宙中,这也正是“人择原理”,就像是买彩票一样,虽然概率极小,但是总会有人中奖。

铁马克教授说到,多重宇宙理论并不是一个无法验证的假说,它是一个科学理论,并且预测了一些事实,“就像是爱因斯坦的相对论准确地预测了一些事实并且得到了验证,因此我们可以用相对论来描述一些从来没有人观测到的东西,比如‘黑洞’”。铁马克教授讲述的正是科学理论的特点:它必须可以描述物理现象,同时还可以被实验证实。有几位相信多重宇宙理论的科学家认为,这个理论是可以通过实验证实的。他们认为早期产生的宇宙“泡泡”之间可能会发生碰撞,而这种碰撞会在我们至今还能探测到的宇宙背景辐射中留下痕迹,如果够探测到这种痕迹,那么毫无疑问会证实多重宇宙理论。2011年8月3日,BBC网站上就出现了一条新闻:《微波背景辐射支持多重宇宙理论》(Multiverse Theory Suggested by Microwave Background),在这篇新闻中提到了多重宇宙理论可能会通过探测宇宙背景辐射得到支持,而实际上,新闻中介绍的一篇发表在《物理评论通讯》(PRL)杂志上的论文更多在强调这是第一次对于多重宇宙理论的检验,而丝毫没有提到实验得到了任何有价值的可以验证多重宇宙理论的数据。

杜甫用“人生不相见,动如参与商”来描述人世间的别离有如西方的参星与东方的商星,从来不能相见于夜空,而多重宇宙作为一种假想理论,则描述了一种更为遥远、永远无法逾越的阻隔。在可预见的未来里,对于这个理论的争执都可能只是两派持对立观点的人,为捍卫自己科学和哲学信仰而进行的辩论,也许这个理论会像是我们对于“他世界”的无法探知一样永远都无法证实。也许我们并不需要构想出无数个其他的宇宙来解释我们所处的宇宙,毕竟我们只能在自己的宇宙中寻求生活的动力和勇气。■(文 / 苗千) 世界他者