宋教仁遇刺案考辨

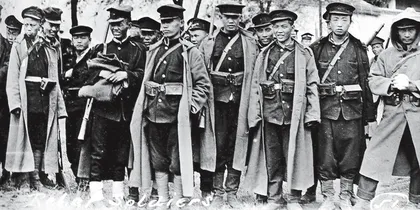

作者:朱步冲 ( 1911年,革命军在汉口 )

( 1911年,革命军在汉口 )

缉凶

根据《民立报》1913年3月23日的报道,前日凌晨宋教仁弥留之际,黄兴、陈其美、于右任、居正、曾镛以及宋教仁秘书刘白等十余人立于病榻前,陈其美在一旁嚎啕痛哭,最为悲愤,连连高呼“此事真不甘心”。两天后,《民立报》进一步报道,指出:“宋先生被刺次日,已有确切报告于国民党,谓系流氓军人武士英所为。又各方面侦查,知与应有,故宋先生临终之际,弥留未觉,于(右任)君在旁大呼‘钝初,此事凶手已十分之八可以破案’。”

《民立报》所谓“知与应有”中的“应”,即为应桂馨(夔丞)。应氏1864年生于浙江宁波镇海县,其父应文生在上海开办石器作坊20多年,直到张之洞署理两江期间,投靠官府炒卖地皮成了暴发户。应夔丞年轻时做过秀才,到上海教会学校学过英语,从小挥霍成性,好结交,为青帮“大”字辈成员。1899年11月,唐才常与湖南留学生林圭、湖北留学生吴禄贞等从日本回国,联合会党领袖毕永年等在上海组织反清秘密团体正气会,后改为自立会,应夔丞即通过与孙中山等同盟会领袖有交往的湖南哥老会领袖张尧卿参加了自立会。次年8月,唐才常、林圭等人在汉口英租界被湖广总督张之洞逮捕杀害,应夔丞因受牵连,加之在上海经营黑道交易被巡捕房拘押,并移交上海道监狱拘押,幸得越狱逃出,一年后返沪,每天在望平街祥园烟馆吸食鸦片,并通过烟馆老板陆颂和结识同为青帮“大”字辈领袖范高头等人,遂结为生死之交,沆瀣一气。辛亥革命成功后,历任沪军都督府谍报科长、南京临时政府总统府庶务科科长、北京政府委派之江苏驻沪巡查长等职。

这一场突如其来的血案,不亚于一颗重磅炸弹,在各方督促压力下,侦破工作的展开可谓雷厉风行:宋案发生后次日,即3月21日下午,上海地方检察厅检察官危道济、录事陶仲牧、法医王长春到案发现场勘察,并对目击者进行了笔录,当时发现刺客不仅一人。因为宋教仁上车前曾经与送行者进行最后聚谈,此时有三人从候车室内向其观望,等待宋教仁即将上车之际,其中两人退至月台西南的水果摊后,剩下一人站立月台中间。同时,英租界巡捕房巡捕卡洛斯接到六野旅店租客学生陈某的线报,声称邻室14号房间有一名旅客,名叫武士英,案发前行踪诡秘,当日向自己借了3角小银洋做车费,晚20点许回归,改穿一套新西装,皮夹里满是钞票,随手抽出1元相还,并不要找头,口口声声称:“我有钱了,事情办好了,还有1000块呢。”卡洛斯急询武氏之相貌,陈某答曰:“面目凶恶,身材矮小。”这与车站目击者提供的犯罪嫌疑人特征十分吻合。当晚,又有国民党党员邓文斌陪同河南籍古董字画商王阿法前来英国巡捕房报案,王氏自陈,在案发10日之前与应桂馨相识,介绍者则是应氏担任沪军都督府谍报科科长时的手下,一级科员吴乃文。应氏对其直言不讳地提出,自己意在雇凶杀人,并拿出商务印书馆发行、印有宋教仁头像的明信片,声称事成后,除去酬劳,还有额外赏金大洋1000元。王阿法顿时心中生怯,婉言辞谢。根据探员提供的线索,应氏经常在包养的妓女胡翡云家吸食鸦片,当晚22点左右,总巡卡洛斯亲率多名中外巡捕前往胡宅,在得到两人已前往英租界湖北路三弄迎春坊吃酒的信息后,立刻赶至湖北路,将酒酣耳热之际的应桂馨一举擒获。卡洛斯会同法租界总巡捕蓝维蔼,又于25日在徐家汇路文元坊的应氏住宅中,搜出国务总理赵秉钧给予应桂馨的密码电本,以及北京政府内务部秘书洪述祖与应桂馨往来的密电与信函无数。同时,负责开枪、化名“吴福铭”的凶手武士英也告落网,对受应氏唆使、杀害宋教仁的事实供认不讳。武士英,山西平阳府龙门县人,曾为云南新军74标2营管带,因夺妻纠纷将上司枪杀,逃至上海,往来上海、南京之间,靠诈骗打劫为生。平时寓居于六野旅馆,与应氏手下陈玉生在酒楼结识。3月19日,应桂馨与武士英会面,直言要其充当杀手,刺杀一要人,言及“此人乃无政府党,事成即是为四万万同胞除害”。武氏被捕次日,卡洛斯与蓝维蔼一同率领租界警探再次对应宅进行搜查,找到五响手枪一把,枪内尚存子弹两颗,经检验,与宋教仁身上取出的子弹为同一型号。

应、武被羁押后,洪述祖于3月26日晨闻风潜逃,搭乘津浦路火车到了济南,次日通过胶济线遁至青岛,化名“王兰亭”躲入德国租界。国民党人曾致电北京政府,要求政府交涉,但前往商谈的内务次长言敦源与秘书程克均与洪氏私交甚好,之间也许还有一些至今不清的内幕,引渡一事最终不了了之。

( 遇刺身亡的宋教仁 )

( 遇刺身亡的宋教仁 )

几乎就在应、武二人被捕的同时,大多数驻沪国民党领导人就已经认定袁世凯为幕后黑手。黄兴于4月13日亲撰挽联,上联为“前年杀吴禄贞,去年杀张振武,今年又杀宋教仁”,下联为“你说是应桂馨,他说是洪述祖,我说确是袁世凯”,义愤填膺,其言凿凿。担任袁世凯政治顾问的著名《泰晤士报》驻北京记者莫理循当时在他的日记中记载:此案一出,袁世凯和赵秉钧很难洗刷自己,并担心因黑幕牵连过多,婉言谢绝了赵秉钧要求自己与伍廷芳等人一同加入宋案调查委员会的邀请。国民党元老、第一届国会参议院议长张继曾在回忆录中言,宋案爆发前数日,京师警察总监王治馨曾告诉自己说,洪述祖南行之前,曾面见袁世凯,说现在国事艰难,总统种种为难,不过两三人反对所致,如能设法剪除,岂不甚好?袁氏笑道:“一面捣乱尚不了,况两面捣乱乎?”

根据国民党员、《震旦日报》主笔蔡寄鸥当时在《鄂州血史》中的回忆,当唐绍仪内阁集体辞职后,为了拉拢曾为农林部长、即将回乡的宋教仁,袁世凯亲自面见,并以天寒衣薄为由,即令侍从捧出价值3000元、尺寸完全符合之定做全新的西装,并貂皮外套、獭皮背心以及哈喇呢裤褂一套,慷慨地以50万元交通银行支票相赠,以为川资。然而第二天,宋教仁写下书信一封,连同支票遣人一起送回,言:“绨袍之赠,感铭肺腑,长者之赐,仁何敢辞,但惠赐50万元,笑不敢受。”此时车站也打来电话,言宋教仁、田桐、张继三人已经乘坐列车出京,蔡寄鸥推断,袁氏自然是心生怨意。宋案发生后,《民立报》曾这样刊登野史轶闻,云袁世凯当时咒骂曰:“谢也不来谢,辞也不来辞,太藐视我了!!”且身边的六姨太叶氏亦添油加醋地说:“堂堂的大总统要解决一个宋教仁还不容易吗!”从而使袁氏顿时萌生杀意。宋案事发后,洪氏返京,又见袁氏一次,袁世凯追问宋案疑凶,洪述祖媚言曰:“这还是我们的人,替总统出力者。”袁遂面露不悦之色。

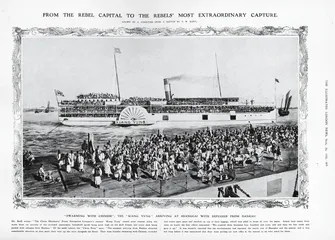

( 1911年10月27日,冯国璋率清军进入汉口与革命军巷战,继而放火烧毁大片汉口城区。图为“江永号”抵达上海码头,船上、岸上满是从汉口逃亡来的难民 )

( 1911年10月27日,冯国璋率清军进入汉口与革命军巷战,继而放火烧毁大片汉口城区。图为“江永号”抵达上海码头,船上、岸上满是从汉口逃亡来的难民 )

实际上,袁氏杀宋确实理由充足,远非一时不受其贿所能掩盖。3月23日,《伦敦每日电讯报》驻京记者普特南·威尔在发回伦敦编辑部的电文中,即断定宋教仁是被北京政府下令暗杀的,原因是袁氏恐惧国民党一旦成立责任内阁,自己不免大权旁落。他写道:“546名国会议员中,有368名国民党人,该党忠于政党内阁和地方分权两个指导思想,与袁世凯在北京试图建立独裁统治的野心针锋相对。而暗杀之所以发生,只能从即将召开国会可能带来的政治后果考虑。”(注:此处指正式选举前的临时国会)因为,1913年3月宋案发生前夕,北京第一届国会选举结束,在宋教仁的主持下,国民党大获全胜:众议院596席,国民党议员独占269席,参议院274席,国民党则拥有123席,合计在参众两院870席中拥有392席,虽然没有达到半数,但由于共和、民主、统一三党加起来不过223席,仍然可以利用其优势操纵国会。这一胜利,无疑进一步提高了国民党人的参政热情与预期。2月10日,宋教仁在国民党湖北交通部发表演说,在内政、外交诸方面直言不讳地批评袁世凯北京政府“自民国而立,迄今两载,纵观国事,几无一善状可述”。这种论调,自然是令袁氏深恶痛绝的。“这个观点,只是在袁已经肃清了国民党,国会已经失败之后,当要求制订一个更符合政府需要的宪法时,才得到公开的表述。”崔瑞德由此在《剑桥中华民国史》中评论说:“1913年3月袁暗杀宋教仁,并不是简单的清除政敌,而且也表明了他们之间在关于如何适当组织全国政府的观点上隔着一条鸿沟。”

血案余波与密电疑云

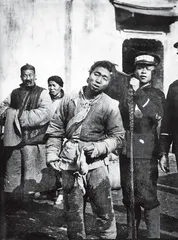

( 辛亥革命期间,南京街头的警察给路人剪掉辫子 )

( 辛亥革命期间,南京街头的警察给路人剪掉辫子 )

宋案事发后不久,凶手武士英即暴毙于监狱,虽然国民党控制下的《民立报》也承认,经过红十字会西医柯司之彻底验尸,“已属非毒而毙”,但坊间始终流传为袁氏授意所灭口。

颇值得玩味的是,宋教仁是至死也未尝疑袁。临终前,他口授遗嘱,由《民立报》全文刊登,自陈于3月20日“在车站突被奸人自背后施枪弹,由腰上部入腹下部,势必致死……”请求袁世凯,“开诚心,布公道,竭力保障民权,俾国家得确定不拔之先发,则虽死之日,犹生之年,临死哀言,尚祈见纳”。

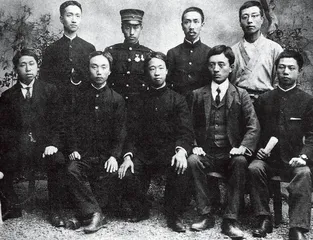

( 1905年,剪去辫子的华兴会成员在日本合影。前排左一为黄兴,左三为胡瑛,左四为宋教仁,后排右一为刘揆一 )

( 1905年,剪去辫子的华兴会成员在日本合影。前排左一为黄兴,左三为胡瑛,左四为宋教仁,后排右一为刘揆一 )

在宋案爆发7年后的1920年,袁世凯之子袁克文在上海《晶报》三日刊以连载形式发表署名“寒云”的《辛丙秘苑》,讲述1911至1915年之间的所见所闻。在标题为《暗杀宋教仁》一节里,袁克文极力否定了“先公”袁世凯与宋案的关联。他称,案件之所以无法公开审理,公布真相于大白,是因国民党方面的责任,因为“期时应(桂馨)已就狱……而北方(袁世凯北京政府)之实力尚未达于沪,而赵(秉均)、洪(述祖)又不自承”。所以,袁世凯才坚决不肯让赵秉钧到上海受审,要求将应氏提解入京讯问。袁克文对袁世凯主使下令暗杀应桂馨一事,倒是毫不避讳:应桂馨越狱后,连同洪述祖发表了数通“平反冤狱”的通电,并于1913年10月由青岛辗转至北京,寄居于京剧名角谭鑫培家中,每天“纵酒寻芳,大张花宴”,其上海旧相好胡翡云也自上海来京,在余庆堂搭班。俩月后,应桂馨迁居李铁拐斜街同和旅馆,父亲和妻子也随后来京,在放胆招摇之余,应氏向袁世凯要求“勋二位”和50万元赏金。此等行为自然为其带来了杀身之祸,1914年1月17日晚,即有数条彪形大汉以搜查烟土为名,进入樱桃胡同胡翡云宅邸搜捕,惊恐万状的应氏次日即搭乘客车试图逃至天津,然而却于头等车厢被军政执法处侦探长郝占一与侦探王双喜刺死。沈阳《盛京日报》报道此案时说:“火车行至杨村相近,突有人出刃将其(应桂馨)刺死。当应坐在头等车位时,因房暖只着白绸衫,曾有两人带枪保护,而竟出不防,连伤两刃,且刺客得以免脱,可谓奇也。”故此诸多民国史家诘问,倘若袁氏与刺宋无关,何不将应氏就地逮捕公审,并将其中阴谋告之天下,再度作为一枚利器打击已在“二次革命”中元气大伤的孙、黄等国民党领袖,反而匆忙将其灭口?

洪、应二人之行为是否为袁氏直接授意?于应宅中所搜出之57件密电信函,一直被认为是袁氏通过赵秉钧、洪述祖指使应氏行凶刺宋的铁证,然而这些函件多以隐语写就,解读起来歧义与探讨空间极大。1930年2月1日洪述祖向应氏发去密信,文称“大题目总以做一篇激烈文章方有价值”,被诸多史家称为以暗语要求后者筹划谋刺行动。然而应氏致赵秉钧的密电,核心内容即是宣称自己已向日本方面购买了孙、黄、宋等人驻日策划革命、组织同盟会期间的私密丑闻,包括“黄兴下女合像”、“宋犯骗案刑事提票”,并信誓旦旦地宣称“用照片辑印10万份,拟从横滨发行,一旦公布,则国民党名声扫地”。4日,洪氏回电,声称此消息密电“呈总统(袁世凯)阅后,色颇喜悦”。不过这只能直接证明,袁氏对应夔丞意欲罗织罪名,毁谤国民党孙、黄、宋等人的构思知情并表示默许。然而很明显,这些材料要么实为编造,破绽百出,使应氏感到根本拿不出手,要么就是子虚乌有,所以到了3月6日,洪述祖就在密信中怒斥应氏谎报消息妄图领功,责令其赶紧善后。所谓“此刻既原件无有,连抄本亦无有,殊难启齿。足下明眼人,必须设一妥法(总以取印件为要),或有激烈之举,方可下手也(譬如邓系激烈似较好办)”。

重压之下的应桂馨是否像某些史家所论述的那样,铤而走险,自作主张,以刺宋邀功?被各方反复拿出作为证据的,是编号第13、14、15,分别发于3月13日、14日、15日的“洪述祖致应夔丞密电”,以及“应夔丞致洪述祖密电”。洪明确许以应氏中央8厘息债票350万元,并告知其已交财政部长核办,并表示“毁宋酬勋位,相度机宜,妥筹办理”。民初中国政府所发的公债票是当时国际股票市场上最抢手的股票,原因是军阀政府为急于取得债款,债票都以最大的折扣尽快出售;等到公债到期时,由于有海关或路矿等企业做担保,还本时都按票面价值加利息计算。应夔丞以六六二折买350万元,即相当于北洋政府变相支付给应118.3万元,这一数目尚未将利息计算在内。很难相信,除非有袁世凯或者赵秉钧这一级别北京政府首脑的支持,洪氏能自主如此庞大的财务支出。问题的关键在于,密电中的“毁宋”,是指按照原计划罗织负面信息毁谤其声誉,还是赤裸裸地以行刺手段肉体消灭,始终模糊不可辨。但在15日的回电中,应桂馨确实直言不讳地提出:“梁山匪魁(以宋江之宋,代指宋教仁)顷又四处扰乱,危险实甚,已发紧急命令设法剿捕。”然而3日之前,他又向洪氏呈报:“近彼(宋教仁)在同孚路黄克强家,又为克强介绍,将私存公债60万,由夔为之转抵义丰银行,计50万元(外有各种股票能值40余万),为遁初(宋教仁)之运动费,并不问其出入。夔处摊到10万,昨被拨去两万五,为苏浙两部暨运动徐皖军马之需。”仍然是秉承原有舆论“毁宋”方案,在向洪氏提供国民党人募集资金、图谋策反各省新军准备发难的情报。

然而仅一周后,当宋教仁即将抵达上海时,洪、应两人的密电中杀气凸现:3月19日,洪电直命应氏“事速行”。次日深夜两点,即宋教仁被刺大约3小时后,应氏向北京复电,声称“40分钟所发急令已达到,请先呈报”,由此可以推断,两电中的“急令”与“事”至为迫切,大有机会稍纵即逝之意,所以应指刺杀计划,而非一周前还在推敲的文字“毁宋”,并且洪述祖肯定对谋杀方案知情并表示同意。最终,3月21日,应氏给洪氏的最后一封密电言简意赅:“匪魁已死,我军无一伤亡,堪慰,望转呈报。”从而证明,洪氏日后逃至天津,发出的关于与应氏结交、唯一目的旨在抹黑宋氏与国民党的数次通电,为己开脱的成分大于实情。

主谋抑或知情?——绕不开的陈其美

自宋案发生伊始,有许多史家坚信其幕后必有不为人知的隐情,更指刺杀乃国民党内与宋教仁有隙之领袖所为。台湾地区历史学家张耀杰在《百年悬案——宋教仁与国民党》中,更明指肇始者乃同盟会国民党元老、时任沪军都督府都督的陈其美:其人与应桂馨颇有渊源,关系紧密,而其一向热衷于结交江湖会党、以暗杀手段解决政敌的作风,也使这一推论的拥护者大有人在。

陈氏与应氏之结交,要追溯到1903年。当年,与应氏交好的青帮“大”字辈人物范高头因手下芮德宝在城隍庙与英国游客发生斗殴纠纷,被告上租界法庭,担任芮氏辩护律师的,正是陈其美之弟陈其采。陈其采在法庭上据理力争,辩护得力,迫使法官裁定英人肇事者赔礼道歉。范高头大喜之下,主动与比自己小30岁的陈其美结拜为义兄弟,使得陈其美一跃成为上海青帮“大”字辈中的一员。1906年夏天,26岁的陈其美前往日本留学,先在东京警监学校第三班学习警察法律,两年后转入孙中山的东斌学校学军事。1908年春,陈其美返回沪上,在马霍路(黄陂北路)德福里设立同盟会秘密联络机关,并设清河坊琴楼与粤华楼17号为附属机关,表面上花天酒地、纸醉金迷,实则为躲避清政府军警机关刺探之耳目,其时应夔丞已由陈其美本人亲自介绍进入同盟会。当时上海《大公报》署名记者更生回忆说:“一部分党员每日下午一二时后至粤华楼报告工作,及听候指挥。晚间10时后,则改至琴楼别墅,6时至10时,则或餐于粤华,或宴于琴楼,主要人物讨论计划之时也……主要人物则英公之外,尚有王金发君、姚勇忱君、沈虬斋君、王孟南君、沈怡中君、应桂馨诸君。”

1911年10月武昌起义爆发后,11月,上海光复,陈其美利用手中掌握的会党武装打手控制了革命党人商讨沪政的会议,自任沪军都督府都督,应夔丞随后出任沪军都督府谍报科长。后因南北议和,各省督军府裁撤谍报科,转任南京临时政府总统府庶务科科长兼管孙中山侍卫队,再被派遣至陆军部总长黄兴管辖下的南京下关兵站任职。1912年7月返沪后,在陈其美的支持下,出任由青红帮、哥老会等会党联合组合的中华民国共进会会长。次年8月15日,袁世凯应黎元洪要求,在北京悍然捕杀了辛亥革命首义将领张振武以及教导团团长方维,部分革命党人遂组织振武会,意图于当年10月10日即辛亥革命周年纪念日举事,不料事泄,被黎元洪部镇压。在黎氏致内务部的镇压暴动咨文中,声称“匪徒之所以勾结者,实持有著名乱党巨魁为之发纵指使”,其中“乱党巨魁”指的就是上海方面的孙中山、黄兴、陈其美等国民党领导层。其后黎元洪更指出,武昌新军此次兵变的上海方面主谋即为应桂馨、万金标等人。其后,在陈其美和江苏都督程德全的从中斡旋下,应氏之通缉被取消。10月16日,应氏由洪述祖陪同,前往南京都督府拜见程德全,后者当场给应桂馨安排了一个江苏驻沪巡查长的职务,并颁发委任状,其公开职责是“侦查匪情,报告政府,听候处置”。当日,感激涕零的应桂馨便向陈其美拍发急电,告之自己“已得巡查差”。由此可见,应氏效忠之对象,不止代表北京政府的洪氏一家。

宋教仁遇刺案发后,与应氏渊源深远的陈其美,顺理成章地被列为涉案嫌疑人之一。3月25日,远在天津的立宪派领袖梁启超,在写给女儿梁思顺的信中即将第一幕后黑手指为陈其美,并怀疑其在宋案得手后,还将派遣应氏北上寻机谋刺自己。沪上舆论谣言也纷纷把矛头指向陈其美,迫使陈不得不督促其亲信、上海电报局局长吴佩璜详查各方往来电报,以求速破此案自证清白。此外,直接介绍应氏与王阿法相识的吴乃文,始终未被缉拿归案,也是疑点。袁克文在《辛丙秘苑》中声称,3月20日宋教仁被刺后,国民党上海方面领导人曾认为自己就是幕后主使,陈其美更试图扣押自己作为人质,幸亏其挚友、陈其美得力幕僚沈翔云暗中提点,才及时逃离沪上。另一个事实是,宋案即出,国民党人即参与缉捕,其效如神,陈其美曾亲自带人去六野旅馆寻找武士英,并发现了应桂馨的名片,陈氏即刻命令属下周南陔、陆惠生等去巡捕房陪着探员去抓应桂馨。应被抓后,周和部分国民党人赶赴应家,翻箱倒柜地寻找密电文件,似乎对刺宋一事的具体操作已有所了解。

更令人费解的是,1913年7月24日,正当“二次革命”烽火连天之际,应氏居然从上海地方检察厅模范监狱逃脱。8月20日天津《大公报》以《宋案要犯应桂馨与姚荣泽逃矣》为醒目标题报道了这一事件,并指称监狱狱官吴确生被应氏所贿,“任由应等由该狱大门而出”。是谁在幕后导演了这一出阴谋?1938年8月,已经担任国民党上海交通部交际长的周南陔在《锡报》上连续登载自己的回忆录——《宋教仁先生被刺之秘密》,点出应氏逃狱的幕后主使,居然就是陈其美。“‘二次革命’在上海方面的领导人,就是陈英士(其美),纽惕生诸先生……”周南陔回忆,陈其美率领革命军自南市撤退闸北的一天,他是值日高级副官,当时向陈请示,刺宋要犯应桂馨押在监中,是将他带到闸北军中,还是此时就把他枪毙了?那时陈其美正在爱文义路黄克强公馆里,精神十分疲惫,正患着目疾,双眼红肿,不能睁视。请示后,他思索良久,然后答曰:“不必!此案既由司法办理,应由司法处理,我辈想来责备袁世凯违法,现在不能自蹈其咎。说着,因为不能睁眼,用手作势,以手指指向另一手心说:‘放心,放心,总在我们的这里。’”周氏说他不敢违抗,只得作罢,任由应氏纠合地方监狱囚犯,越狱逃走。实际上,当时国民党骨干领袖因“二次革命”失败,纷纷远渡重洋避难,根本无力照顾到一个应桂馨。

立宪与党争——刺杀的幕后驱动力

种种证据,至少证明陈其美对应桂馨的种种举动部署有所知晓,却并未尽力规劝宋氏小心预防并做出相应安全警卫部署,其中原因何在?似乎要归咎到国民党当时内部的矛盾与争端。众所周知,宋案爆发时,宋教仁与孙中山的政见矛盾,已经到了昭然若揭的地步。1913年2月19日,宋氏在上海国民党沪交通部的欢迎会上发表演说,指出:“若关于总统及国务院制度,有主张总统制者,有主张内阁制者,而吾人则主张内阁制,以期造成议院政治者也。盖内阁不善而可以更迭之,总统不善则无术变易之,如必欲变易之,必致摇动国本,此吾人所以不取总统制,而取内阁制也。”这显然是与一直坚持应施行总统制,并致力以激进手段倒袁的孙中山南辕北辙。其实早在武昌起义刚刚成功之时,孙中山与宋教仁就在政体问题上各抒己见,僵持不下,不得不请黄兴从中斡旋。“克强劝钝初取消提议,未决,克强定期赴宁,向代表商定。”于是1911年12月27日,宋教仁和黄兴赶赴南京,将同盟会最高领导干部会议商讨的中央临时政府组织方案,提交各省都督府代表会议议决。结果各省代表以《临时政府组织大纲》已规定总统制为由,否决了内阁制。

1912年12月29日,宋教仁写给自己的秘书兼湖南同乡刘白的信中,直言“闻本党有内讧,前日兄来电警告弟以危像,弟总料未必有如是之甚,纵小有波澜,当不至于成大风潮”。很明显,当时身为国民党代理理事长、坚持在议会宪政体系内为国民党谋求主导地位的宋教仁,已知自己与孙中山、陈其美等同盟会原有的激进领袖分歧极大。根据台湾历史学家吴湘相在《宋教仁——中国民主宪政的先驱》中的记载,宋教仁、黄兴试图推举黎元洪为正式大总统,宋教仁本人则计划引国会第一大党国民党之奥援出任国务总理,将袁氏排斥于民国政府之外。对此,宋教仁的挚友、日本人北一辉在《支那革命外史》中回忆说:“彼(宋教仁)组织国民党自为实权总理,占国会上下两院议员三分之二之多数,其已将正式大总统之人选放于心中……彼不推南孙(中山),亦不想北袁(世凯),而默许第三者——最为愚呆脆弱之黎元洪。”如果黎元洪上任,在宋教仁、黄兴等国民党领导人看来,其功效可谓一举两得。黎元洪为辛亥革命“首义元勋”,在共和党、进步党内深孚人望,如其前往北京赴任,则“去袁而收黎于掌握之中”。宋氏的这一安排,历史佐证颇多,章炳麟在其《自订年谱》中承认,袁世凯因大权在握,日渐恣肆,宋教仁、黄兴等国民党元老曾在国会选举前夕与他商议以黎元洪代袁氏,宋教仁当场表示“已与黎公成言”。与之相对应的就是,4月6日宋案爆发后,黎元洪匆忙发表全国通电,谢绝推戴,提出“深机默运智深勇忱,洪不如袁项城;明测事机襟怀恬广,洪不如孙中山;艰苦卓绝一意,洪不如黄善化(兴)”,所以坚决“率江汉子弟维持南服,拥护中央……倘若少数议员垂爱个人贻误全局,在元洪为损友,在民国为罪人”。

在国民党内,这等路线方针之斗争,已经远超出口诛笔伐的意气之争。沈翔云回忆说,在宋教仁应袁世凯邀请即将前往北京前夕,陈其美等国民党领袖为其举办的欢送宴会上,宋、陈两人就未来组织国民党内阁之方式发生言辞冲突,应氏在旁公开威胁:“你这样简直是叛党,我一定要给你一点颜色看看!”随之从怀中做掏枪势,宋氏则以“死无惧,志不可夺”相对,在其他国民党员劝阻下,双方不欢而散。根据袁克文的说法,在接下来的几天中,陈、应两人一直在密谋对付宋教仁。沈翔云(虬斋)是袁克文的密友,曾告知他,宋教仁很可能遭不测,因为“陈其美、应桂馨这几天整天在商议这件事情,即使像我(沈翔云)这样的亲近之人,也不能够参与机密,偶然听到他们之间的几句对话,也是关于宋教仁的,而且他们说话的神情语气都不好看!”

今日来看,造成悲剧的不仅是宋教仁本人的性格,更是民国肇造,袁世凯北京政府与国民党之间,以及国民党内部对于如何确立新生国家未来政治参与结构、制度的两种尖锐矛盾。南京临时政府的《政府组织大纲》原规定的是总统制,待临时大总统由孙中山让给袁世凯之后,《临时约法》即改为内阁制,以便架空袁世凯,通过国民党在议会中的多数,保证权力掌握在自己手里。当时舆论即批评所谓约法是对人立法。确实,民初的立宪,从《临时约法》到《天坛宪草》,一切围绕着权力轴心展开,不是为建国奠定党派中立的制度性权威,而是一场政治权力的角逐。国民党在民初议会中占据压倒性优势,政治气势如日中天,却被社会舆论讥讽为“革命元勋”,政治实践中表现出十足的排他性,这种“舍我其谁”的狭隘气质在满腔宪政民主热情的宋教仁身上表现得最为明显。1913年1月8日,他在国民党湖南委员会欢迎仪式上发表演讲,公开宣称“为今之计,亟须组织完善政府,欲政府完善,须有政党内阁,今国民党即处此地位,选举事若得势力,自然成一国民党政府,兄弟非小视他党,因恐他党不能胜任,故不得不责之国民党员……”杨度曾批评说:“民国立宪之权操于民党,民党之所谓立宪,亦非立宪也,不过藉立宪之手法,以达革命之目的而已。”国民党自有其达到革命目的、不惜以手枪炸弹发难的传统,而袁氏北京政府也不脱其旧制度官僚习惯非常手段处置的本色,矛盾激突中,双方都难免重拾旧路。

在此大背景下,一心主张立宪政治从而两方树敌之宋氏遭遇刺杀,实则不可避免。■

(部分参考文献:原始档案:《民立报》、《前农林总长宋教仁被刺案内应夔丞家搜获函电文件》、《辛亥革命资料汇辑》、《英国蓝皮书有关辛亥革命资料选择》、《宋渔父遗著》。研究著作:《剑桥中华民国史》,(英)费正清、崔瑞德主编;《北京的莫理循》,(澳)西里尔·珀尔著;《百年悬案——宋教仁与国民党》,(台湾)张耀杰著;《宋教仁——中国民主宪政的先驱》,(台湾)吴湘相著;《宋教仁血案》,徐血儿等编;《袁氏当国》,唐德刚著;《民国刺杀疑案》,王羽潇编著)

(文 / 朱步冲) 宋教仁陈英士历史中国近代史辛亥革命台湾国民党黎元洪国民党袁世凯北洋军阀武昌起义孙中山清朝历史黄兴赵秉钧遇刺案考辩