《伊森海姆祭坛画》的修复风波

作者:曾焱( 《伊森海姆祭坛画》 )

最早对修复《伊森海姆祭坛画》提出公开质疑的人,是法国《艺术论坛》网站的主编迪迪耶·里克奈(Didier Rykner)。在法国艺术界,这位里克奈既是艺术史专家,也有点像社会活动家。前两年他曾发起征集1400人网络签名,反对卢浮宫向阿联酋阿布扎比卢浮宫有偿出借馆藏计划。这一次,他在7月26日刊发文章,对科尔玛(Colmar)的安特林登博物馆已经启动20天的修复计划提出了能否确保无损的疑虑。

科尔玛属法国北部的阿尔萨斯州,处在法德边境线上,历史和文化都比较缠杂。围绕这座小城,仅19世纪以来就在两国间三度易手:1870年普法战争后被拿破仑三世割让给俾斯麦;20世纪初还给法国没多久,“一战”和“二战”期间又两度被德军占领,曾变成纳粹德国的一个行政区,战后重新回归法国版图。在这样的故事背景下,作为德国文艺复兴绘画稀世珍品的《伊森海姆祭坛画》被保存在法国一座偏远小城的博物馆里,也就不怎么奇怪了。

安特林登博物馆的外观建筑是一座建于1232年的老修道院,因为修道院位于菩提树下的礼拜堂一侧,博物馆也以“菩提树下”(Unterlinder)为名,主体收藏为莱茵河区域的中世纪末期和文艺复兴时期的雕塑及画作。小城人口不过数万,每年从世界各地来参观博物馆的观众却近20万人次,几乎无一不是为了马蒂亚斯·格吕内瓦尔德(Matthias Grunewald)的《伊森海姆祭坛画》而来。

伊森海姆(Issenheim)距离科尔玛大约20公里,在中世纪末,这个小村庄里的隐修院曾是圣安东尼教派僧侣的疗养地,传说治愈过那个时代的诸多疑难病症,为小村庄带来了圣迹的名声,教会也积累了可观的财富。在15世纪末16世纪初,掌管伊森海姆教区的教士叫做盖伊·戈尔(Guy Guers),他嗜好艺术,凭借教区的富有订购了大量艺术品,《伊森海姆祭坛画》就是其中杰作,后人推测在1512到1516年间完成,安放在医院的教堂里。这件艺术品的作者本来有两个人:来自斯特拉斯堡的雕塑家阿格诺(Nicolas de Haguenau)创作了雕塑,美因茨大主教的御用画师格吕内瓦尔德绘画了屏风,最终较为完整留存下来的并为艺术史所尊崇的,只有格吕内瓦尔德的这组祭坛屏风画,被视为德国文艺复兴绘画的圣物。法国大革命时期,为了保护祭坛画免遭毁损,1792年有人将它从伊森海姆移送到科尔玛的国立图书馆里。1852年,科尔玛市着手将修道院改建为一座博物馆,祭坛画又被搬到修道院,此后再未挪动,成为镇馆宝物。

关于画家格吕内瓦尔德,信息并不那么确切,身世不详,师承也不详,研究者认为他和德国绘画大师丢勒(Albrecht Dürer)是同时代人。根据目前记载于册的资料,他生于德国著名的宗教城市维尔茨堡,时间为1455年(也有说是1470或1480年),1528年卒于哈雷,生前曾有十数年为美因茨大主教的御用画师。他的存世作品极罕见,除了《伊森海姆祭坛画》,还有3幅和祭坛画中那幅《耶稣受难》同名的画作,现在分别收藏于瑞士巴塞尔、美国华盛顿和德国卡尔斯鲁厄等3个地方。不过,仅这一组《伊森海姆祭坛画》已经让他位列德国绘画大师,与丢勒齐名。他在宗教画中大胆让包括耶稣在内的人物因为情绪表达的需要而产生变形,画面呈现的那种痛苦、挣扎和宣泄的渴望都如此强烈——100年后在西班牙文艺复兴大师格列柯的绘画里,300多年后在德国表现主义的作品中,都可以看到格吕内瓦尔德超前于时代的风格。也是因为拥有这组祭坛画,位于偏远小城的安特林登博物馆成了在法国地位仅次于卢浮宫的古典绘画收藏馆。

( 安特林登博物馆 )

( 安特林登博物馆 )

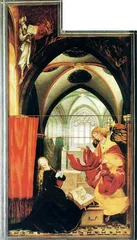

祭坛画在文艺复兴时期是流行于德国和尼德兰地区(今荷兰、比利时和法国北部)的宗教绘画形式,一组画板由合页相互连接,通常为三联,可闭合折叠。安特林登博物馆以及各种画册对《伊森海姆祭坛画》的介绍,都显示出它在结构上异于其他祭坛画的宏大和复杂:当所有条板闭合,观者看到中央充满悲剧氛围的主图《耶稣受难》,左右两翼的人物分别是圣塞巴斯蒂安和圣安东尼,底部是死亡的基督;做弥撒时,外部各个条板被打开,观者可以看到4幅圣洁欢乐的景象——《天使传报》、《基督诞生》、《圣母子与天使》和《基督复活》。如果将内外条板同时打开,呈现出来的画面则是圣安东尼故事里的《圣安东尼和圣保罗》以及《圣安东尼的诱惑》。博物馆已经着手修复了一段时间,也就是这幅《圣安东尼的诱惑》。据博物馆方面提供的信息,修复按照原计划从7月6日开始,持续3年,其间修复专家每次只在一块条板上工作,不影响其他部分的日常展示,观众同时也可以观看到修复进行的过程。

但是,里克奈对博物馆方看似完美的修复计划提出四大疑问:在论证修复可行性的科学委员会中,没有人具有对格吕内瓦尔德画作的修复经验;在修复的第一阶段,仅用6天时间完成对《圣安东尼的诱惑》的清洗,进展速度过快;两位修复师虽具合格资质,但事先没有经过选拔考核程序;最后,他表示安特林登博物馆将在2013年完成扩建计划,修复完毕的祭坛画将面临再次搬动带来的风险。“修复过程可能完全正确,但也可能对祭坛画产生损害,现在没有什么可以让我们确认结果。而这种不确定,本身就是一种缺陷。”在他之后,又有专业人士披露说,从今年4月安特林登博物馆宣布修复计划,到7月7日正式实施,其间专家委员会只在7月5日召集过一次论证会,对于如此珍贵的文物,决定做得过于轻率。

( 《天使传报》、《基督诞生》、《圣母子与天使》和《基督复活》 )

( 《天使传报》、《基督诞生》、《圣母子与天使》和《基督复活》 )

里克奈的观点得到网友支持,也立刻被“法国博物馆研究与修复中心”(C2RMF)关注。在法国,C2RMF担负文物和艺术品入藏博物馆前的鉴定工作,也负责组织对公立文化遗产机构的藏品进行保护修复。在世界文物修复领域处于领先地位的卢浮宫卡鲁塞尔实验室,就是C2RMF的一个分支机构,深居卢浮宫地下三层,约5000平方米面积,自1995年建成后,平均每年修复艺术品2000件左右,除服务于卢浮宫馆藏,也兼顾其他博物馆送来的藏品。尽管修复工作已经开始将近一个月,经过一个星期的讨论和研究,C2RMF最终还是采纳了里克奈的建议,以法国文化部的名义下达了暂停修复的指令。安特林登博物馆还想要挽救这个修复计划,表示在9月份将邀请专家再做论证。身为两位修复师之一的朱丽叶(Carole Juillet)说,她曾当着科学委员会成员的面,在《圣安东尼的诱惑》上选取小块画面做过试验,面积大约为8厘米高、25厘米宽,当时在场专家对清洗效果并没有人提出反对意见。而在以里克奈为代表的反对方看来,不幸完成了修复清洗的侧翼条板《圣安东尼的诱惑》很可能已经受到了无可扭转的伤害。

对于艺术品的研究和修复,法国其实一直表现得比较谨慎。如《蒙娜丽莎》,整个20世纪下来,也只在50年代做过一次检测,之后50多年都没再对它动手动脚,直到2004年底,卢浮宫计划将该画在馆内搬迁一次,从原展室移送重新装修后保管条件更好的国家大厅。C2RMF于是利用这次动迁机会,在专家多次论证后,组织了对《蒙娜丽莎》的第二次“体检”,并在检测中首次用到一些文物研究中的高科技技术,比如射线检验、荧光X线分析、红外线复写和三维数字成像等。针对国家所有的珍贵文物,任何微小动作都不可能止于专业领域而应视为公共事件。检测结束后,C2RMF和卢浮宫没有把试验结果封锁在博物馆的数据库里仅供专家研究,他们将过程和结果以画册的形式公开出版,算是对公众关注的有所交待。卢浮宫里的另一件达·芬奇名作《圣母子与圣安妮》(The Virgin and Child with St.Anne)前段时间也面临修复问题。与《伊森海姆祭坛画》一样,这幅画也是画板油画,清漆层覆盖在画层表面,日久便泛黄、变暗,掩掉了画面中的细节部分。要不要对清漆层进行清洗,成了专家们难以决断的难题。为了论证修复的安全与否,卢浮宫组建了国际专家委员会,递交的论证报告已经有好几百页。■

(文 / 曾焱) 圣安格吕内瓦尔德博物馆卢浮宫修复风波艺术文化祭坛伊森海姆