磷的问题

作者:三联生活周刊 ( 委内瑞拉萨尔瓦多的一家农场,农民正在给水稻施肥 )

( 委内瑞拉萨尔瓦多的一家农场,农民正在给水稻施肥 )

从骨粉到磷肥

人体内含量第一的矿物质营养元素是钙,其次是磷。两者结合而成的磷酸钙硬度很高,是骨骼和牙齿等坚硬器官的主要组成成分。人们常把补钙挂在嘴边,很少有人意识到缺磷同样会引起很多毛病,比如软骨病和蛀牙。

人体中的磷元素有80%存在于牙齿和骨头中,剩下的20%被用来制造核酸和磷脂,前者是遗传物质的主要成分,后者是细胞膜的主要成分,由此可见磷元素对于生命有多么重要。事实上,磷在自然界含量最高的地方就是生命体内,科学家正是从人的尿液中最先提取出了磷元素。

事情发生在1669年,德国炼金术士汉宁格·布兰德采用蒸馏等方法从尿液中提取出一种白色的蜡状物质,燃烧时会发出耀眼的光芒。他用希腊文“光”和“携带者”这两个单词的词根组成了一个新词来描述这种神奇的物质,磷(Phosphorus)就这样被发现了。磷元素的化学性质非常活泼,正常情况下不可能以纯磷的形式存在于空气中。布兰德得到的并不是纯磷,而是一种叫磷酸氢铵的钠盐。很多含磷化合物非常易燃,因为这一特性,磷成为制造火柴的主要原料,而中国民间则一直把磷和“鬼火”联系在一起。另外,磷有剧毒,早期杀虫剂的主要成分就是含磷化合物,导致很多人一提到磷就联想到毒药。

磷元素对于植物的价值是在1840年被发现的。德国化学家尤斯图斯·李必希(Justus Liebig)在这一年出版了《有机化学在农业和生理学中的应用》,提出了植物营养的氮磷钾理论。在此之前农民只知道种田必须施有机肥,而骨粉有助于提高地力,但不知道原因是什么,现在终于明白骨粉富含磷元素,而磷正是植物必需的营养元素之一。随着农业规模的扩大,有机肥很快供不应求。李必希提出可以用磷矿粉代替骨粉,通过试验后发现果然如此。这是人类第一次使用化肥来种庄稼,李必希也因此被称为“化肥之父”。

( 云南省昆明市晋宁县的一处正在开采的磷矿矿区 )

( 云南省昆明市晋宁县的一处正在开采的磷矿矿区 )

但是,化肥的使用打破了自然界的平衡,带来了很多负面影响,水体富营养化就是其中最突出的一个。在化肥被普遍使用前,地球表面的水体中含有的氮磷钾等微量元素很少,它们是藻类的主食,也是控制藻类生长速度的那块短板。化肥工业把大量原本以其他惰性形式存在的氮磷钾等微量元素转化成活性形态,并释放到环境中,导致本来生长速度缓慢的藻类开始疯长,很快把水体中的氧气耗尽。但是鱼类也必须有氧气才能生活,凡是出现蓝藻大爆发的水系必然导致鱼类大量死亡,生物链断裂,该水系的生态系统便崩溃了。

那么,地球的生态系统会不会受到影响呢?为了回答这个问题,瑞典斯德哥尔摩环境学院院长约翰·洛克斯托姆(Johan Rockstrom)在咨询了全世界环境科学领域的28位最具影响力的专家学者后,于2009年对地球的9个生命支持系统进行了评估,磷元素就是其中之一。根据洛克斯托姆院长的计算,每年不应有超过1100万吨的磷顺着河流流进大海,2009年的水平是900万吨,尚未超越临界值。

( 今年5月,持续干旱导致安徽巢湖水位下降,很多码头浮萍、蓝藻大量滋生 )

( 今年5月,持续干旱导致安徽巢湖水位下降,很多码头浮萍、蓝藻大量滋生 )

今年1月份,美国威斯康星大学湖沼生物学中心的斯蒂芬·卡朋特(Stephen Carpenter)教授和加拿大麦吉尔大学的艾琳娜·本奈特(Elena Bennett)教授在《环境研究通讯》杂志上联名发表了一篇文章,对洛克斯托姆院长的结论进行了重新评估。新的计算结果显示,磷元素已经超过了地球的极限。两人分别计算了地球的淡水系统、海洋系统和陆地系统对于磷元素的承载能力,发现磷元素在这三个系统中的平衡不但全部被打破,而且全都超越了大自然恢复能力的临界线。两位作者建议人类必须立即采取措施控制磷元素向环境中的释放,否则后果不堪设想。

不过,这篇论文还提到一个关键问题,那就是磷元素的状况在各个地区之间的差别非常大,不少非洲地区依然处于缺磷的状态,给当地农业发展带来了负面影响。我们不能简单地控磷,而是应该提倡磷的合理使用,杜绝浪费。

( 美国加州的农场主朱迪思·雷蒙德觉得化肥已经损坏了农场的土地,此前她花费2000美元购买的化肥将放弃使用 )

( 美国加州的农场主朱迪思·雷蒙德觉得化肥已经损坏了农场的土地,此前她花费2000美元购买的化肥将放弃使用 )

那么,我们应当采取何种措施来实现这一目标呢?这就必须从磷元素在自然界的循环路径谈起。

从稀缺到超标

( 人工饲养的猪和鸡大都以谷物和草料为食,其中含有的磷元素很难被消化,大都原封不动地被排了出来 )

( 人工饲养的猪和鸡大都以谷物和草料为食,其中含有的磷元素很难被消化,大都原封不动地被排了出来 )

地球是一个封闭系统,无论沧海如何变桑田,元素的总量是不会变的,只不过以各种化学形式在陆地、海洋和大气中循环而已。这其中大气是非常关键的一步,碳、氢、氧、氮、硫等元素都能够以气体的形式存在,它们的循环要迅速得多。相比之下,地球上的绝大部分磷元素以磷酸盐的形式存在于地壳中,空气中几乎不含磷。雨水将少量可溶性磷酸盐冲入海洋,沉积于海底,直到地质活动将其抬升至水面,成为新的陆地再次参与到磷循环之中。但这个过程极为漫长,属于地质年代的范畴,在此忽略不计。

由于缺少了大气这个媒介,磷元素多年以来一直在陆地和水体这两个系统中单独循环,彼此相安无事。其中,陆地上的动植物从土壤中吸收磷元素,死后再返还给土壤,磷元素的损失量非常小,多年来一直保持着平衡,直到人类出现。

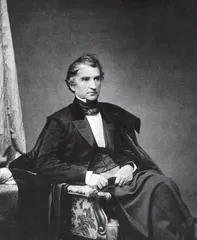

( 被称为“化肥之父”的尤斯图斯·李必希 )

( 被称为“化肥之父”的尤斯图斯·李必希 )

准确地说,是农业的出现改变了磷的平衡。农民在同一块土地上连年不断地种植庄稼,收获的粮食运到城市,其中蕴含的磷通过排泄物进入河流,最终流入海洋。这就出现了两个问题:第一,土壤中的磷元素如何补充?第二,水系中的过量磷元素如何处理?前者关系到粮食安全,后者关系到环境安全,都不可忽视。

第一个问题看似简单,只要把蕴藏在地壳之中的磷酸盐矿挖出来做成肥料不就行了?可实际上这个问题相当复杂。美国地质调查局(USGS)2006年发表的一份报告称,全球磷矿的产量峰值将在2030~2040年到来,之后便会持续下降,并在50~100年的时间里开采完毕。受此调查影响,国际磷矿石价格在2007至2008年上涨了7倍,达到了每吨367美元的高位。

不过,也有不少地质学家以及一些国际化肥组织对上述估计表达了不同意见。国际肥料发展中心(IFDC)于2010年发表报告称,全球磷矿总储量约为600亿吨,可供人类开采300~400年。而美国地质调查局也于今年1月份发布了新的报告,把磷矿储量的预估数字由过去的160亿吨一下子提高到了650亿吨。如此巨大的变化主要来自对摩洛哥磷矿储量的更正,摩洛哥是世界磷矿储量最丰富的国家,美国曾经认为该国的磷矿总储量约为57亿吨,新的预估数字为500亿吨,一下子提高了将近8倍。

在这份新的报告中,中国的磷矿总储量约为37亿吨,排名世界第二。

“磷矿储量是和开采技术相关的,老的技术只能用来开采富矿,新技术可以对付中矿和贫矿了,差别就在这里。”原中国农科院土壤与肥料研究所研究员刘立新对本刊记者说,“中国的磷矿大都为中矿和贫矿,使用老技术开采成本太高,所以过去一直进口摩洛哥的高品质磷矿石。后来国内的工程技术人员发明了浆料浓缩法,降低了成本,这才摆脱了对进口磷矿石的依赖。”

磷矿石的主要成分是磷酸钙,很难溶于水,因此也就很难被植物吸收,属于无效养料。解决办法是用硫酸将其转化成可溶性的过磷酸钙或者重过磷酸钙,这就需要使用大量硫酸。刘立新研究了12年磷肥,对中国的历史非常熟悉。他告诉本刊记者,中国过去最缺的还不是磷矿,而是用于制作硫酸的硫磺,直到后来在山东省泰安地区发现了储量巨大的硫磺矿,大家这才松了口气。

虽然磷矿石资源看起来并不短缺,但磷毕竟属于不可再生的矿产资源,随着高品质磷矿逐渐枯竭,无机磷肥的价格必将上涨,给第三世界国家的农民增加负担。联合国环境规划署(UNEP)于2011年出版了一份关于磷元素的年度报告,指出全世界9.25亿营养不良的人群中绝大多数都是买不起化肥的小农户。非洲有3/4的农田缺磷,撒哈拉以南地区(除去南非)每公顷农田平均施用的磷肥只有5公斤左右,北美地区的数字是85公斤,东亚和东南亚地区则高达196公斤,是南部非洲的39倍!

从以上数据可以看出问题的复杂性。磷元素的地域分布极不均衡,磷作为一种矿物质资源,一直处于稀缺与超标并存的状况。所以说,要想彻底解决磷的问题,首先必须从源头开始,逐一进行分析,找出应对的方法。

从土壤到河流

UNEP的报告显示,目前全球的磷矿年开采量约为1.6亿~1.7亿吨,其中90%被用来制造磷肥和饲料添加剂,其余10%用来生产各种化工产品,比如火柴和表面活性剂等等。由于人口增长以及生活水平的提高,全世界对农产品的需求量逐年上涨,化肥的使用量也跟着上涨。2000年全球氮磷钾肥料的使用量比1950年增加了6倍,目前每年进入地球生态系统的磷元素总量约为磷肥使用前的4倍,直接导致全球淡水河流和陆地生态系统残留的磷元素比1950年至少增加了75%。

根据中国环保总局的调查,中国工业废水对环境总氮和总磷的贡献率仅为10%~16%,农业、畜牧业和居民生活污水是磷污染的主要来源,这一点和世界其他发展中国家非常相似。

流入生态环境中的磷元素的最终去向只有一个,那就是海洋。根据UNEP的统计,目前全世界每年有2200万吨磷从陆地进入河流,最终汇入大海,因此造成的水体富营养化仅在美国每年就造成22亿美元的经济损失。

科学家目前还没有找到有效的办法从自然水体中回收磷,只能从含磷量较高的废水废液中回收,但这么做一来成本很高,二来污染源分散,总体效果并不好。专家们公认,目前最佳的解决办法就是从源头做起,减少磷肥和饲料磷添加剂的使用量。发达国家的经验证明这是完全可行的。据统计,全世界发达国家1960年时的磷肥使用量约为500万吨,上世纪80年代增加了一倍,达到了1000万吨。此后便不断下降,到2008年时已经下降到了400万吨。与此相反,发展中国家的磷肥使用量却从1960年时的几乎为零持续增加到2008年时的1200万吨,直接导致目前全球磷肥使用量达到了1800万吨的历史高位。

如果这些磷肥全都物尽其用,倒也不算可惜。问题在于发展中国家磷肥的浪费现象严重,过量施肥的情况屡见不鲜。UNEP的报告显示,目前全世界开采出来的磷矿石只有1/5被人类以食品的形式消费了,其余的几乎全都被浪费掉了。中国农科院农业资源与农业区划研究所副所长张维理博士2004年发表在《中国农业科学》杂志上的一篇调查报告称,21世纪初期云南滇池流域湖滨带菜田土壤中的速效磷平均含量已经超过了每公斤80毫克,较上世纪70年代末期的每公斤16毫克增长了5倍,但附近农民仍然大量施用高氮磷含量的有机和无机肥料,这使得每季农作物磷元素的盈余总量达到了每公顷150~600公斤之多。

有一种意见认为,无机磷肥料保存在土壤中没有坏处,最终总是会被植物利用,刘立新研究员认为这个说法是错误的。他说:“无机磷肥的主要成分是过磷酸钙,也就是磷酸二氢钙的水合物,在土壤中经过几年后就会慢慢转化成磷酸三钙,这就是磷矿石的主要成分。也就是说,磷肥又重新变成磷矿石了。”

刘立新还告诉本刊记者,无机磷肥中的磷酸氢根很容易和土壤中的二价阳离子(比如铁、锰、锌和镁等)起反应,形成不溶于水的磷酸盐。长此以往,植物需要的很多微量营养元素就会被消耗掉,地力反而会下降,所以农民们都把磷肥施用过量的土壤叫做老朽田,一旦出现这种情况很难挽救。

“我在北京顺义做过调查,当地农田的磷含量高于农业部的标准,但化肥厂为了多赚钱仍然在倾销,农民过量施肥现象非常严重。”刘立新对本刊记者说,“欧美的农场甚至在每一季播种前都要先测量土壤养分,然后根据情况适量施肥,国内‘测土施肥’的口号喊了很多年,因为各种原因,执行的情况依然不好。”

不过,化肥虽然是磷元素排放的大头,但却不一定是磷污染的主因,原因就在于化肥中的磷酸盐大都仅仅是微溶于水,很难被雨水冲走,进入水系后也很难被藻类利用。刘立新告诉本刊记者,通常情况下,每亩农田的土壤溶液中仅有几百克磷,磷肥的移动性非常差,这就是为什么磷肥对施放的位置要求很高的原因。如果距离根系太远,植物根本无法吸收,纯属浪费。

那么,磷污染真正的罪魁祸首是谁呢?

从植酸到植酸酶

自然生态系统中磷含量最高的物质是动物的排泄物,而且其中所含的磷元素大都为可溶于水的有机磷,这就是为什么牲畜和人粪便制成的有机肥能够迅速增加土壤肥力,但同时也是水污染的罪魁祸首。

磷是动物正常代谢的副产品,要想完全消除排泄物中的磷是不可能的,但减量则是可以做到的。尤其是猪和鸡的排泄物,更是大有文章可做,原因就在于人工饲养的猪和鸡大都以谷物和草料为食,其中含有的磷元素很难被消化,大都原封不动地被排了出来。

原来,植物性饲料中70%左右的磷元素都是以植酸的形式被储存的。植酸的学名叫做肌醇六磷酸,磷元素的含量高达28.2%,通常情况下植酸只能在植酸酶的催化作用下才能被水解,释放出磷元素。植物种子在发芽的时候自己会合成植酸酶,将植酸中的磷释放出来为幼苗生长提供养料,但种子在发芽前植酸酶的含量极少,所有以植物为食的动物都要自己想办法解决缺磷的问题,这就是为什么有些民族喜欢吃发酵过的谷物的原因,因为发酵过程中细菌可以提供宝贵的植酸酶,帮助消化。

同样,牛、羊、马、驴等多胃动物在反刍的时候胃中的微生物也会生成植酸酶,所以不必担心。但猪和鸡等单胃动物就不行了,它们的祖先都是杂食动物,依靠从其他食物来源中吸收磷,但当人类将其培育成家畜家禽后,食物来源就变得非常单一,所以在人工饲养条件下需要在饲料中添加磷粉。

在猪和家禽饲料中最常用的磷添加剂是磷酸氢钙,中国过去的磷酸氢钙年产量大约为250万吨左右,其中90%都被用于生产饲料添加剂。经过多年努力,如今中国70%~80%的猪禽饲料应用了植酸酶,磷酸氢钙的使用量大大下降,目前约为每年130万~180万吨左右。

总部位于荷兰的帝斯曼集团是动物营养与保健方面的领导者,也是目前中国饲料行业最大的跨国公司之一。该公司在中国销售的乐多仙(商品名)植酸酶系列饲用酶制剂添加剂可使单胃动物的磷消化率提高50%,原来每吨饲料需要添加10~17公斤磷酸氢钙,如今只需3~8公斤即可满足要求。“如果全中国的畜禽饲养业普遍采用这种技术,可减少30%的磷排放,相当于每年少排18万~22.5万吨的磷。”帝斯曼(中国)有限公司动物营养与保健部中国区市场总监张女士对本刊记者说。

但是,这样一项造福人类的技术却在进军中国的时候遇到了不小困难。乐多仙植酸酶在2001年引入中国,每吨饲料的添加成本大致在15元左右,可代替6公斤磷酸氢钙,而当时的磷酸氢钙每吨价格为1200元左右,也就是说,使用植酸酶的饲料每吨要贵上7~8元钱。

据一位熟悉情况的内部人士透露,中国饲料厂和养殖场比较关心饲料的性价比,对于环境污染问题缺乏关注,所以植酸酶推广起来非常困难。转机出现在2004年,那年四川发大水,而中国的磷矿大都位于四川,这就导致磷肥运输困难,价格暴涨,植酸酶的市场迅速打开了。

随着很多国内企业加入植酸酶市场,如今国内粉料(普通饲料)的植酸酶添加成本已经降到了平均每吨1.2~1.8元左右,颗粒料稍高一些。而磷酸氢钙的价格却持续走高,现在的市场价格是每吨2500元左右,这样算下来每吨植酸酶饲料可以节省成本10元左右。

通常每吨饲料只需添加150克乐多仙植酸酶即可代替6公斤磷酸氢钙,节省了配方空间,而对配方空间的利用,可以降低饲料成本或提高饲料品质,这也是应用植酸酶的优势。另外,植酸是一种很强的螯合剂,能够吸附很多微量元素,植酸酶在分解植酸,释放磷元素的同时还可以将这些微量元素一起释放出来,提高饲料的营养价值。如果再把这两个优点计算进去的话,植酸酶添加剂可以让每吨饲料节省15~30元。

饲料行业的利润空间非常小,每吨的利润只有几十元,15~30元是个很大的数字了。如果再把磷污染造成的损失算进去,经济价值就更大了。那么,既然植酸酶的好处如此之多,为什么中国的养殖业依然没有100%地添加植酸酶呢?

据一位不愿透露姓名的饲料行业专家介绍,中国目前养殖业的工业化集约化水平在各地差异很大,肉鸡集约化养殖程度达到了近85%,猪的情况参差不齐,广东基本上全都是工业化养殖,而四川则绝大多数都还处于散养的阶段。中国每年出栏约6.5亿头猪,只有大约一半是工业化养殖的,会使用工业化饲料喂养,而植酸酶目前仅添加在工业化饲料中。

相比之下,欧洲很早就针对养殖场排放标准出台了相应的法律法规,而且监督执行非常严格,所以植酸酶普及得非常顺利。中国虽然也在2005年出台了相应的文件,但执行力度不够。有些有社会责任感的大企业会考虑到环境的压力和可持续发展,而很多中小企业最关心的是经济效益,对环境问题不是很重视。

这位专家还告诉本刊记者,目前中国植酸酶行业最大的问题就是低价竞争,产品质量不稳定。国内饲用酶制剂企业发展很快,有几家企业生产的植酸酶质量很好,但也一部分企业由于技术和追求低成本等原因,酶的质量很不稳定。饲料厂一般也不会花钱去检测酶活性,为了保险起见,他们就少降低或者不降低磷酸氢钙的使用量,这么做的结果就是双重浪费,磷的使用量没有减少。

那么,除了人工添加外,有没有办法让植物自产植酸酶呢?办法是有的,这就是转基因。2009年,中国农业部为两种转基因农作物颁发了安全证书,其中一种就是由农科院范云六院士研制成功的转植酸酶基因玉米。科学家们将黑曲霉当中的植酸酶基因转入玉米中,并采取了一些措施,让该基因只在玉米胚中才有活性,这样一来,在该基因指导下生产出来的植酸酶不会影响玉米植株本身的性状。

但是,这种技术目前尚处于试验阶段,不知何时才能被批准大规模种植。即使被批准了,农民是否接受也是一个大问题。根据已有的资料显示,转植酸酶基因的玉米有两个难以克服的障碍,第一是酶活性太低,而且不够稳定,第二是酶的耐热性能不够好,饲料预处理过程很容易导致酶失活。这两点对于乐多仙植酸酶来说都已不是问题。

这个例子说明,任何高新技术都必须经受实践的检验,否则,理论上再高明都是毫无意义的。不过,这并不是说我们无需发展高科技,事实上,乐多仙植酸酶就是由丹麦的诺维信公司通过基因工程技术生产出来的。这家公司是全世界最大的酶制剂公司,他们生产的酶还能降低洗衣粉中表面活性剂的使用量,减少磷污染。

从含磷洗衣粉到加酶洗衣粉

表面活性剂是一种一头是疏水基另一头是亲水基的小分子,可以降低污渍在衣纤维上的附着力,属于广谱性洗涤产品。事实上,传统洗衣粉中的主要成分就是表面活性剂,它占地大,加水后容易起泡,这两条都是消费者非常看重的品质。

“传统的表面活性剂有三个缺点:第一,生产和运输过程消耗大量能源,不利于节能减排;第二,洗衣过程需要高温,同样消耗能源;第三,磷含量较高,污染环境。”诺维信(中国)投资有限公司公共关系部经理郭京萍向本刊记者介绍说,“现在市场上卖的‘无磷洗衣粉’就是用其他元素代替磷元素来生产表面活性剂,但里面还是有磷的,只不过含量小一些。”

国家质检总局颁布的《洗衣粉质量标准》规定,含磷型洗衣粉中五氧化二磷的总含量必须大于等于8%,无磷洗衣粉当中五氧化二磷的总含量必须小于等于1.1%,仍然含有微量磷元素。这点磷比起畜禽排泄物来也许不算什么,但毕竟也是污染,必须想办法解决。

诺维信的解决办法是用酶来代替表面活性剂。酶体积小、使用温度低,完全不含磷,避免了上述三条缺点,但同时也产生了新问题。“酶的底物有单一性,所以要想彻底把衣服洗干净,需要加8种酶,比如蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶和纤维素酶等等。”郭京萍对本刊记者说,“中国的加酶洗衣粉通常只加蛋白酶,其根本原因就在于中国消费者最看重的就是价格,对于产品性能考虑不多,所以要想在中国做洗涤剂生意,最重要的就是千方百计降低成本,这就意味着酶越少越好,否则,无论你的产品质量再怎么高,老百姓就是不买账。”

除了价格因素,中国消费者最喜欢购买固体洗衣粉,体积越大越好卖。浓缩型液体洗涤剂在中国一直推广不起来,其实这种洗衣粉在欧美市场所占份额相当大,主要原因就在于这种包装更适合酶制剂型洗涤剂。

“酶是一种蛋白质,在液体环境下活性保持得最好。”郭京萍对本刊记者说,“另外,有人可能对蛋白质过敏,这就需要事先造粒,将酶分子包裹起来,这同样会增加成本。液体洗涤剂不必考虑这两条缺点,所以相对而言价格会便宜许多。”

中国洗涤剂协会一直在努力宣传加酶洗涤剂的好处,推广液体浓缩产品,但中国消费者的心理习惯太强大了,一直推广不起来。

“其实这种情况非常适合由国家出面,提高行业标准。目前的国家标准太低了,没有充分利用酶制剂在保护环境方面的独特优势,其结果就是技术相对落后的企业得到了变相保护,我们的环境却要为此付出代价。”郭京萍说。■

(文 / 袁越) 磷元素植酸土壤检测问题