原研哉:白、触知与容纳性

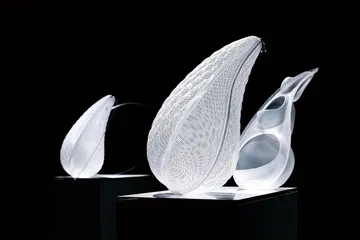

作者:钟和晏 ( 津村耕佑的“蚕茧摇篮/母片”(Sensewear展品) )

( 津村耕佑的“蚕茧摇篮/母片”(Sensewear展品) )

“设计的设计——原研哉2011中国展”上,有件展品是原研哉制作的一张弹珠游戏台。台子很长,一大块雪白的长方板倾斜着放置在白色的钢架上,像是等待病人的手术台。白板略高一头的上方安装了水珠发射器,不时“叮咚”一声,玻璃管中流出滴滴水珠,沿着倾斜的白板荷叶露珠般滚落。板上镶嵌着一排排阿司匹林药片状的白色小点,阻挡着水珠的路径。

这是一个静默又充满触感的景象,躲过“药片”阻挡的水珠争先恐后地往下落,像是具有某种生命的目标。偶然,也有一两颗圆滚滚的水珠被夹在中间无法动弹。白色的底板是铺在铝板上的白纸,那些小“药片”也是从5毫米的纸板上裁出来的。通常相溶的水与纸在这里产生力量的对抗,因为纸上被喷了一层超级防水涂料。

关于弹珠游戏箱,原研哉提到过高孟野《如何阅读世界地图》一书中一种有关日本位置的有趣观点。如果把欧亚大陆转90度让它到上面,地图就变成一个弹珠游戏箱。“欧亚弹珠机”的顶上是古罗马时代的罗马,日本位于球井处太平洋的深渊中,错过所有洞口的钢珠都累积与此,因此,日本通过多重途径吸收了多种不同文化。

就像这张弹珠游戏台一样,雪一样的白是对这场设计展最初也是最强烈的印象。不仅是作为背景的纯白色展厅、展柜和隔墙,还有来自展品本身柔柔淡淡的白,弥漫在北京天安时间当代艺术中心的三层展厅里。1998年长野冬季奥运会开幕式手册,原研哉试图让他的设计像冰雪容器一样,把人的兴奋记忆封存下来。手册封面用了一种松软的白纸,上面印着凹陷的半透明英文、法文和日文字母。这是把加热的模具压印在纸上,纤维凹陷下去的地方部分地融化,出现雪地鸿痕般的效果。

2001到2006年,位于东京银座区老字号百货店“松屋”实施再造计划,一个涵盖建筑外观、店铺空间、包装纸、购物袋、广告等综合性设计项目。松屋的新形象都是由“可触知的白”维系的,因为白色的包容力、现代性与尊严感,也因为“白色不仅是一种单调的色彩,同时包含了物质性的触感”。

( 原研哉设计的老牌清酒“白金”包装瓶 )

( 原研哉设计的老牌清酒“白金”包装瓶 )

即使百货店购物袋的纸品选择,也体现着这种空间触感的物质性,不是光洁朴素的普通白纸,而是有着丰富手感的纸,通过指尖的触摸传递给人别样的感觉。还有一种百货店包装袋,原研哉在白色的纸上用灰色小圆点水印出松屋的标志,他觉得对于那些能接触到人的身体的东西,必须在细节品质上有所苛求。

日本长野县一家米酒酿造厂“小布施堂”(Obuse-do Corporation)曾经恢复了一个老品种清酒Hakkin,原研哉为这种名为“白金”的清酒设计了一个简洁的不锈钢包装瓶,清亮的瓶身如镜面般映照着四周。后来,巴黎Kenzo香水部喜欢上这个酒瓶,把它缩小尺度后,转化成Kenzo男士香水的包装瓶。

( 岩田洋夫的“机器人地板”(Sensewear展品) )

( 岩田洋夫的“机器人地板”(Sensewear展品) )

在天安时间当代艺术中心的二楼,十几个这种Kenzo香水瓶整齐地排列在壁龛一般的展墙中,旁边略低处是一排带白色包装纸盒的香水。这场展览的策展人、平面设计师朱锷让我留意看并排的香水纸盒中间那一点点空隙,因为盒子上部被故意缩小了一点尺寸。“这是故意设计出来的空隙,光透过来,就好像坐在日本的木栅门里面往外看的感觉。”朱锷说,“原研哉的好在于他的入口,始终把自己放在自己的生活环境中,从中找出设计点来。干净一点、轻一点、白一点,也正是这部分生活习惯构成日本设计的基础。”

朝日新闻社《一册书》杂志的封面设计,从1999年到现在,无一例外都是纯白底色上放一件日常物品的图片:饮水瓶、舀水勺、一支雪糕、两块鱼干、几颗石子、一张被揉皱的白纸等等。有时候,图案会不那么具象,白色表面像舀一勺冰淇淋一样,留下被勺子刮过的痕迹,或者像雪地车辙一样排列着三道压痕,带有材料性、厚度和深度的白同样给人可以触知的印象。

( 无印良品2004年海报系列“家” )

( 无印良品2004年海报系列“家” )

《一册书》每3个月出一期,10多年来的封面处理方式都是如此,仅仅靠视觉来构成,不加入任何多余的信息。封面上看似照片的物品其实都是手绘图,每一次,日本写实插图师水谷嘉孝都会将原研哉的素描制作成精美的图像。

关于白色,原研哉曾经写过一本专著,他想仿效哲学家九鬼周造的《Iki的构造》、冈仓天心的《茶之书》这类评论日本传统美意识的书籍,通过“白”这个概念探寻隐藏在日本文化中的感觉资源。在他的定义中,白是所有颜色的合成,又是所有颜色的缺失,它让其他颜色从中逃离。因为避开了颜色,它变成一种空的空间,含有“无”和“绝对零”这样的抽象概念。“所以,我们是寻找一种感受白的感知方式。有了这种能力,我们才能意识到‘白’,才能开始理解‘静’和‘空’,辨识出其中隐含的意义。”

( 无印良品2004年海报系列“家” )

( 无印良品2004年海报系列“家” )

原研哉1953年出生在日本冈山市,大学时代曾经在高田修也、石冈瑛子事务所工作,1983年获得武藏野美术大学基础设计硕士学位之后进入日本设计中心。10多年前,朱锷在田中一光事务所工作期间与原研哉相识,他称他是一个性格强硬坚忍、特别“轴”的人。“这可能和他的出生地有关。冈山是日本的中国地区,民间故事中桃太郎的故乡,那里以民风坚忍著称。”

原研哉的名声部分来自于2002年从田中一光手中接下“无印良品”艺术总监的职位,开始管理无印良品的品牌视觉形象,每年4月份推出一组新的主题海报。无印良品提倡用节制、让步和理性的消费态度来控制自我中心主义,一种以理性的视角使用资源和产品的态度。从2003年以来,原研哉创作的广告始终围绕着“空”、“无,亦是有”的概念,从简单中寻找美,也从日常生活的基本性中产生价值观。

( 无印良品2004年海报系列“家” )

( 无印良品2004年海报系列“家” )

2003年“地平线”海报,玻利维亚乌尤尼镇安第斯山脉脚下,摄影师藤井保拍下蔚蓝的天空和雪白的乌尤尼盐湖之间的一道分界线,一个穿红色长袍少女孤寂的身影伫立在画面右下角的位置。至今看来,它仍然是一幅完美而打动人心的广告海报。

2005年的“茶室”系列,摄影师上田义彦的黑白照片中是京都银阁寺的东求堂同仁斋,一间“书院造”风格的茶室。半开的障子让花园的风景变得像一幅挂轴画,自然光透过障子的方格落在榻榻米上,上面摆着一只无印良品的白瓷茶碗。建于15世纪末的东求堂被认为是日本茶室与传统和屋的空间原型之一,房间里的深深阴影,光线流过纸门、格栅和榻榻米垫,造就了一种简单与寂静之美。

( 无印良品2004年海报系列“家” )

( 无印良品2004年海报系列“家” )

在阐述设计观念时,原研哉不止一次地提到“容纳性”这个词。白色不是白的,让“白”产生的是一种感受白的容纳性。“白金”清酒的镜面瓶身给人能够包容一切的感觉,一个空的容器所具有的丰富可能性。而一间茶室的容纳性在于它是没有任何矫饰附属物的简单空间,出现于15世纪中期到16世纪的日本茶道试图远离中国的文化影响,显示出静寂或简朴的价值。所以,日本产品设计师深泽直人曾经评价说:“我估计原研哉确信自己是具有逻辑分析和阐释事物能力的设计师,但是我却更喜欢把他看成能够最大限度以直觉感知事物和现象的设计师,他想展示一个空的、自由的框架,日式美学或者说简约美学是他思想的基础。”美国麻省理工学院媒体实验室前研究主任前田约翰也表述过相似的观点——“原研哉作品的意义在于,在一种可感知的日式简单文化中,他揭示了一种存在于禅之无中的有。”

也许,更能体现原研哉的逻辑分析和阐释事物能力的是他近些年的策展人角色,天安时间地下二层“展览的展览”部分集中了他历年策展的7个展览。2004年“HAPTIC——五感的觉醒”展览,他让22位参与者设计一件不是基于形式或颜色,而主要是受触觉激发的物品,每个设计方案都暗示着发现的可能性。他把细细的黑色猪鬃毛植在硅胶的表面,做成“Haptic”这5个字母,代表“触觉性”,或者说“能让触觉感到快感的”,因为他想探讨的不只是形式、颜色、质地等设计的造型元素,而是“人如何感受”,这是潜藏在人的感觉认知系统中的设计资源。

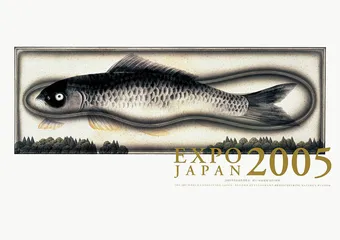

( 2005年日本国际博览会海报 )

( 2005年日本国际博览会海报 )

对于他策划的展览,他总是热衷于引用或者发明一些新词组合。作为一种新的信息形式的“Exformation”,意思不是变成已知,而是“明白我们知道得多么少”。2007年为日本纤维协会策划制作、呈现日本人工纤维可能性的“Senseware”展览,他发明的新词“感件”,把“感觉”和“件”组合在一起,就像硬件和软件一样。“Senseware”被他定义为那些能激发人类创造性本能、唤醒造物欲望的东西,就像石头在石器时代所扮演的角色。

进入“Senseware”部分的展区如同进入一个奇幻的未来世界,隈研吾把光导纤维植入混凝土中并对混凝土进行切割,原本封闭的材料变得透明和开放。意大利设计师安东尼奥·奇特里奥的“喂喂Moshi-Moshi”沙发似一块光洁平整的白色鹅卵石,只要按下遥控器上的按钮,椭圆形的沙发就能缓缓地升起一个靠背。设计师使用了一种柔顺、强韧特性的多层可拉伸Finex材料,通过沙发内部安装的机械装置升起支撑件来改变它的形状。松下公司的擦地机器人在地板上一张一缩地挪动,并发出蓝白色的光。制作机器人外套的纳米纤维具有超强擦拭能力的织物,表面和孔隙结构的密度是传统纤维的10倍,只有人的发丝粗细的1/7500。

( 朝日新闻社《一册书》封面设计 )

( 朝日新闻社《一册书》封面设计 )

与“HAPTIC”的观念相似,在这里,人造纤维成为包围着我们身体的感觉界面,支撑这些设计的核心因素也不是通常的形式、色彩、质地等。建筑师青木淳的“超长悬臂薄梁照明设备”形态上看只是一个立方柱和长方形板的叠加,一块在空中伸出的薄板具有相当大的跨度。因为质地轻盈的碳纤维能够在紧绷的情况下保持一定的强度,这件照明设备横穿了整个房间。厚度只有20毫米的嵌板在空中延伸6米而不发生弯曲变形,中间的洞孔同时放置电缆和安装LED灯。建筑师坂茂的“碳纤维椅”也只是一把椅子最普通的样态,他在薄铝片面板两面都贴上厚度为0.25毫米的碳纤维层,增加椅子的抗张力强度,成为一把让小孩子能用小手指提起的椅子。

准备这场“设计的设计——原研哉2011中国展”花费了近3年时间,主要原因之一是获得“Senseware”展中原作展品的困难,因为涉及日本纤维协会、建筑协会等机构的合作。朱锷说:“我花这么长时间的原因是想展现原研哉思考设计的轨迹,他个人的单件作品完成如何并不重要。早期他给三宅一生做海报设计的时候还在关注物与物的趣味性,到了‘Senseware’展览他考虑的是整个行业,把创意转化成为生产力的过程中需要寻找什么,可能性又是从哪里来的。”■

( 无印良品从简单中寻找美 )

( 无印良品从简单中寻找美 )

想象一个“感觉驱动”的世界

三联生活周刊:你在这次展览阐述中强调:“虽然我是从事设计工作的,但我的设计不是物的设计,而是事的设计。”应该怎么准确理解事与物的关系?

( 无印良品从简单中寻找美 )

( 无印良品从简单中寻找美 )

原研哉:我是一个设计师,就工作本身来说是物的设计,比如海报,贴出来是一件物品。但物的设计最终要落实到一个结果,这个结果会引起很多事情的变化,这就是我所说的事与物的逻辑关系。如果说“物”是一棵树上的果实,“事”就是土壤。我最近更加感觉到,想要好的果实我们必须培养土壤,也就是消费者的“欲望水平”。所以我也想通过这次展览,让更多的人理解设计,这片土壤才能越来越好。

三联生活周刊:落实到具体的设计方法,你是否认为对人的感觉的驱动是未来设计的一种方向?

( 罗斯·洛夫格罗夫的“爱之籽”超轻背包(Sensewear展品) )

( 罗斯·洛夫格罗夫的“爱之籽”超轻背包(Sensewear展品) )

原研哉:一件物品有它的外形和内在,如何让人感受到它也是设计的重要部分。一直以来,技术是社会和经济的发展驱动力。但是,如果我们从感觉出发重新设定产品制造的驱动力,设计过程就不是始于技术,而是始于感觉认知。从这里,也许我们可以想象一个“感觉驱动”的世界。如今,技术支持下的市场营销使得消费者不自觉地朝着能让他们偷懒的方向走。市场丰富了,人们的感觉是否也同样丰富?我认为除非能够微妙地唤醒和启动接受者的感觉,否则技术没有任何意义。

三联生活周刊:你写过“白”的专著,白色始终是你作为设计师偏爱的色彩吗?

( 日产汽车株式会社的“微笑汽车”(Sensewear展品) )

( 日产汽车株式会社的“微笑汽车”(Sensewear展品) )

原研哉:在我的正常设计工作中,我不回避颜色。我既不是一个喜欢白色的设计师,也不是一个不用颜色的人。但如果没有特殊原因,在我的设计台上,你是找不到多余颜色的。无论是高科技还是自然材料,我总是去看材料本身的颜色。“白”是另一种让所有颜色都从中逃离的颜色,但它所蕴含的多样性又是无限的。当我遇到一种真正好的白色,我会觉得大脑中存储的感觉被集中和强化了。我用得比较多的色标本叫做“日本传统色”,这个册子是按日本传统的颜色名称编排的,表达了颜色微妙的情感内容。翻过这本册子的纸页,好像我的感知系统中的每个小单元被唤醒,然后获得一种安全感。还有某种忧郁,就像听到自己家乡的口音,也让我意识到这种精妙的感受在现代生活环境下已经退化的现实。

三联生活周刊:在“Senseware”的策展中你有点像一位电影导演,你是如何跟众多建筑师、设计师和企业合作的?

( 日本设计师原研哉 )

( 日本设计师原研哉 )

原研哉:顺着你的比喻,如果我是电影导演的话,下面还有各个领域的专业人士像明星一样集合在一起,担当各自的角色。最开始的剧本是我负责的,主办展览的7家日本纤维制造商每一家都提供了一份详细介绍,解释各自生产的高级纤维的特点。对提供的材料特性进行分析后,我缩小了候选材料的范围,确定了15位创作者。所选择的纤维和创作者是否匹配,关系到这次展览的成败。

三联生活周刊:你是否预先规定某个设计师的设计内容?

原研哉:肯定要给对方一个自由发挥的空间,但是我和这些创作者的合作也不止一次了,就像打网球一样,我发一个球过去,对方回一个球过来,我事先会设定他回球时会回到哪个位置。有时候他们的设计也会偏离我的预设,也许这和我的发球方法也有关系,再经过相互调整,最后处理出好的结果。不过设计之初,我们就没有想过将这些展品转化为商业产品,而是集中关注纤维的各种可能性。

三联生活周刊:为什么你对无印良品的指导是“象征以日本及亚洲的审美为资源的研究”?

原研哉:140多年前因接受西洋文化,日本文化面临浑沌,到今天还在持续混乱中。到今天还在持续混乱中。作为一名设计师回头去看日本现代史,就是去想象一种文化和感觉的瓦解。后来亚洲经济的爆发和追求低成本的竞争,文化和生活质量更是陷入混乱。所以,我们确实有必要把纤细、简朴、清洁、礼貌的日本本土文化和审美意识作为“资源”。假如日本没有进行西化的现代化,而是随着现代科学自然发展自己的传统文化,也许会产生一种能与西方比肩的独特设计文化。被草率生产的物品就算得到了,也无法令人感到幸福。无印良品不只是产品的集合,它是在生活的各个角落里被慢慢琢磨出来的,不勉强、不逞强,像水一样在人们身边提供休息和滋润。

三联生活周刊:看无印良品每年的广告系列,从摄影作品给人的感受来说,近些年的作品和“地平线”事情不太一样,变得沉重了,这是品牌策略的变化还是你个人的变化?

原研哉:这一点确实是。以前我看东西比较远,从远方去看,所以在做海报设计的时候是这样的视角,但后来慢慢把它转移到手边,到近处。我希望在从远到近的焦距变化过程中产生新的东西。

三联生活周刊:有30年历史的无印良品是否现在也面临停滞的困境?

原研哉:当我2002年接受无印良品设计工作的时候,当时它只有40多种产品,现在已经有7000多种,在这样的生产规模下,它确实进入了某种瓶颈期。2007年,无印良品在纽约开了北美1号店,也不是特别的店铺,但是在当地获得了大家的美誉,这是人们对日本的审美意识开始产生共鸣。现在无印良品在考虑,比如在中国市场销售的产品,是否融入中国文化的内容,设计出有中国特点的产品,或者在其他亚洲国家设计属于那个国家的无印良品?但无印良品决策者究竟有什么具体举措,目前还不清楚。

三联生活周刊:看你在中国的几个设计方案,比如北京前门再造计划的视觉系统方案,虽然最后没有实现,但似乎不像你对日本梅田医院视觉指示系统的设计那么打动人心,我想这里也有两个国家文化差异的原因?

原研哉:前门视觉系统提案的设计本身是一个好的创意,我也没有完全放弃。前门是一条具有历史的街道,当时的开发目的是为了留住这条街道古老的记忆。所以,我的提案很简单,把再开发计划的内容绘制成详细地图,在浅褐色纸上用单一的红色印刷地图,低成本生产,给人一种质朴而亲近的好感。还有就是工程中产生的瓦砾的再利用,就像作为纪念品贩卖的柏林墙碎片一样,前门的瓦砾也是具有独特价值的文化商品。应该说这个创意本身还没有最终完成,还是处于中间状态,也许今后会用在其他某个项目中。

三联生活周刊:在你的《设计中的设计》一书中,有对日本社会、文化、经济等众多的观察和思考,不知道以你的视角是如何看待中国文化及其传承?

原研哉:中国文化的传承和理解,如何在理解基础上接续,一直以来也是我自己在思考的问题。我认为文化传承中应该有很多细化,过去某些时代的东西需要先把它打碎,再慢慢地建立起一些新的东西。虽然把它打破了,但它的DNA还保留着,这样不断延续下去。我非常不希望看到中国文化沾上很浓厚的西洋色彩,更希望中国注重自身的文化精髓,让它慢慢进入世界文化脉络中,这可能是非常好的状态。我想中国是有这样的实力的,中国人口超过日本10倍之多,非常优秀的人才也应该超过日本10倍之多。

三联生活周刊:你对中国的设计领域有什么批评吗?

原研哉:说不上对中国的问题有多么深入的了解,不如说说日本的实际情况,做一个借鉴。我希望年轻的设计师能深入了解究竟什么是真正的幸福?究竟什么是真正的尊严?究竟什么是自己民族真正的骄傲?是否做任何事情都要以赚钱为唯一目的?我自己做设计应该说不是为了赚钱的目的,而是以一种真正幸福的感觉在做这件工作。我希望让中国同行体会到要开放所有的想象空间,用自己的感官去感受身边美好的事物以及瞬间的心绪变化,这一点会给我们带来无限的幸福感。■

(文 / 钟和晏) 触知设计公司无印良品日本设计师炎黄文化三联生活周刊容纳性展览设计原研哉