伤感之城密支那:一场即将被遗忘的战争

作者:王恺 ( 1944年3月7日,缅甸北部,史迪威(左侧穿雨衣者)正在讯问一名日军俘虏(前排中 )

( 1944年3月7日,缅甸北部,史迪威(左侧穿雨衣者)正在讯问一名日军俘虏(前排中 )

走进密支那

密支那街头的移民局官员问我,你住在双龙旅馆的时候,看没看见几个台湾人?下了飞机后他们按照道理应该也住在双龙,可是现在失踪了。我茫然摇头。在缅甸,外国人可以选择的居住范围很有限,必须住在指定的若干家高级旅馆里。

不过这双龙旅馆真不高级,酷似中国县城酒店,本身就是来此地发财的同胞所开,唯一的优点就是高,这座8层高的建筑位于城市中心,站在走廊往外看,整个密支那被包围在西南北的山谷中,伊洛瓦底江像弓弦一样围绕着城市东面,也是唯一的开口处。当年,战败无路可走的日军就是扎起木筏,一个个从江面顺流而下逃亡的。江水浑浊而流动速猛。时下是雨季,江边野草横生,完全无路可走,从江边进入那黄色的浊流,还真不是简单的事情。

在高处望密支那,还可以看见远处连绵不绝的青黛色的群山,非常美,山底下,就是被夜合树、紫檀和罗望子等各种粗大树木掩映的密支那,这些树木都是当年英国殖民时期所种植,现在还不能轻易砍伐。当年战火毁灭了城中建筑,树木却奇迹般留存下来。

光看地形就明白,为什么史迪威一定要拿下密支那,为什么他要通过突击加空降的方式来夺取密支那。这个被包裹的城市没有别的夺取途径。

( 伊洛瓦底江畔,当年从密支那溃败的日军就是从这里坐上竹筏顺江而下逃亡的,不过他们没逃出多远就被中美联军发现并击毙 )

( 伊洛瓦底江畔,当年从密支那溃败的日军就是从这里坐上竹筏顺江而下逃亡的,不过他们没逃出多远就被中美联军发现并击毙 )

史迪威的打算是在1944年的雨季来临前占领密支那,尽管他和陈纳德有巨大的矛盾,但是空中运输大队每天要穿越1.5万英尺的喜马拉雅山支脉的状况让人忧心,每次飞行都是一场噩梦,雨季的时候能见度几乎为零,即使是野心勃勃如陈纳德者,也非常痛苦。他说:这就像一支基地设在堪萨斯的空军部队,他的供给物资来自旧金山,而它的任务是轰炸从缅因州到佛罗里达的目标。熟悉印度和中国西藏、云南地理的人告诉他,实际上,情况比那还糟糕。

史迪威攻打密支那有两个目标:空中目标是为运输大队开辟低空安全的密支那航线,而陆地目标,则是他心目中的中印公路。但当时整个战区的人都觉得这想法不合实际,蒙巴顿坚信,没有英国军队的大规模参与,盟军想占领密支那没那么容易。英国军队拿不出补充物资和人员,蒙巴顿提出的是从海路反攻的计划,而蒋介石表示,必须英军在缅甸大规模登陆,在云南境内的Y军才会突破怒江,翻越高黎贡山,与史迪威带领的X军从两方夹击日本军队。所有人的观点一致,那就是,史迪威在为没有可能胜利的一场战斗浪费盟军的精力和资源。

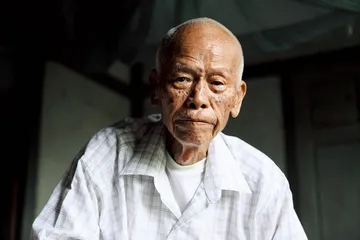

( 杨剑达 91岁,广东梅县人,在印度参加中国军队,作为华侨服务人员随远征军打到缅甸。老人一见到我们就唱起《中国不会亡》等抗战歌曲 )

( 杨剑达 91岁,广东梅县人,在印度参加中国军队,作为华侨服务人员随远征军打到缅甸。老人一见到我们就唱起《中国不会亡》等抗战歌曲 )

面对这种疑惑,史迪威保密自己的战斗计划,不向任何人随便泄露,只向14战区的集团军司令斯理明说过。斯理明分析说:真正的原因是,如果这个计划没有实现,或者不奏效,史迪威不想让任何人有理由说他遭受了失败。

因为密支那被群山围绕,所以史迪威必须派遣一支部队翻山越岭突击,而这支部队,就是两年来首次出现在亚洲战场上的美国“马尼尔劫掠者”部队。在没人支持史迪威的时候,罗斯福总统曾经说过,他完全同情史迪威夺取密支那的行动。史迪威冷冷地对一个参谋说,他宁愿用这同情去换取一个师的美军,现在,这个师真的出现了。

这支部队有个很麻烦的名字,叫5307暂编团。一个士兵厌恶地说,这听起来像是洛杉矶街道的名字。部队后来以“马尼尔劫掠者”的名字而广为人知,是因为部队领导马尼尔准将。他两年前和史迪威一起从缅甸丛林中走出来,他懂日语,加上和史迪威有感情,进攻密支那的神秘任务就落在他领导的这3000人身上。

不过按照当时的记载,这支部队成员并不理想:他们中包括很多参加过太平洋战争的老兵,进行过丛林战,他们都觉得参加完这一仗就可以退伍、休养;另外还有大量酗酒、不称职或者滥用暴力经常被关禁闭的人。但这是史迪威能随时调动,并且唯一听命于他的部队。

“劫掠者”奇袭机场

我乘坐的飞机降落在密支那机场的时候,因为预先被告知,这个机场就是当年美中混合部队奇袭的机场,所以特别注意。机场奇小,恨不得一天只有一架飞机起落,所以降落下来非常迅捷,几乎没感觉就落到地面上。站在机场里往四面看,只有一条跑道,孤独地延伸着,周围全是高大的野草。缅甸最常见的乌鸦群在空中盘旋,大概是因为没有驱鸟设施的缘故。时间并没有增加这里的荣耀,反而使其更落寞了。

不许拍照是规定,军人和移民局官员们层层叠叠,所以也压根儿没做尝试,只是在默默观察和想象,当年“马尼尔劫掠者”是从什么方位进攻的,在瞬间就占领了机场。这使得蒙巴顿既惊讶又恼火,丘吉尔发电报给他,要求他解释“美国人是怎样漂亮地在密支那从天而降”的。这是亚洲大陆上第一个被占领的日军要塞,难以置信的是,居然没人告诉过蒙巴顿盟军进攻密支那的计划,不过他还是很漂亮地给史迪威发了信件,称赞他们取得了辉煌的成功,将作为奇迹载入军事史。

这个奇迹的完成过程可不简单。在胡康河谷和孟拱河谷作战几个月后,“马尼尔劫掠者”的大部分人士气已经降到了低点,他们和日本军队交火了数次,尽管每次损失的人数不多,而且也都取得了胜利,可是整个部队还是处于崩溃边缘:在普拉加村庄的战役里,他们被日军轰炸了一周。在日军的轰炸弹幕里,他们有100多头骡子被炸死,因为地面很坚硬,加上炮火密集,所以他们不得不忍受这些尸体的臭味,每天喝半杯泥水,忍受着日军每天16次的冲锋。饥饿是长期状态,很多人陷入了对食品的臆想状态,后来有本“马尼尔劫掠者”的书还专门回忆了这种状态,他们用臆想出来的食物互相交换,而肆虐的水蛭则袭击每个人。这些都还不算完,最让整个部队愤怒的是,史迪威很少去探望他们。他们没有徽章,也没有战旗,尽管很多人在战斗中表现出极大的勇气和功劳,可是没有得到任何奖励,以至于他们自己嘲讽自己可以得到一串橡树叶,军队里这被象征着多次得到同一枚勋章。他们普遍觉得史迪威冷淡得难以接近,只去管中国人的部队。有一次史迪威去“马尼尔劫掠者”的营地,有个士兵后来回忆:要是发出一枚子弹,没人会知道是不是日本人把这个老头干掉的。

就在这种状况下,史迪威给他们发出了新命令,号称“终点行动”,他们得到的命令不是回印度休整,而是其中的1400名美国兵、4000名中国人和600名克钦游击队员组成特遣队,在1944年4月28日出发,地点,密支那。值得一提的是其中的克钦游击队员,他们作为在缅甸的美国战略服务部队已经执行了很多年任务,危险使命包括空降日本后方,发回情报等等。可是,在“二战”时期美国和英国的媒体焦点都在“马尼尔劫掠者”上,同行的两个团的中国士兵和勇猛的山地人克钦游击队员都被忽略了。

5月1日开始下雨,面临着所有压力的史迪威开始沮丧:现在我什么都做不了了,沉浮完全看他们自己,可怜的部队指挥员。

队员们在雨中爬山也确实受尽了折磨,不说人,光是运送物资的骡子就摔死了一半,这就意味着大批物资也因此放弃。军官们也不能再维持纪律,队伍开始四散露营,许多人不去把水煮沸后饮用,而是直接和消毒丸一起放入口中,结果更多的人感染了痢疾。就在靠近密支那的利彭特村,他们包围了一小股日本军队,又被传染了伤寒,有149个人感染,许多人死亡,其中还包括某一支战斗队的总指挥金里森上校。

15天后,5月13日,他们来到密支那附近,马尼尔电告史迪威,说已经做好准备,但是如果觉得赌注太大,还是可以在明天正午前停止这一行动。不过他自己认为“我们有公平的机会,所以我们应该试一次”。史迪威的回复还是他的老话:继续前进,对敌人发动突然袭击。

5月17日10点,露营在附近的“马尼尔劫掠者”第三营的指挥者亨特中校,这位在菲律宾打过丛林战、性格保守的军官命令中国部队和“马尼尔劫掠者”向机场和江边渡口同时发动了攻击。遭受突然袭击且兵力不足的日军没做出有效的抵抗,到了15点半,机场已经被占领。占领密支那机场这一大胆而又优异的军事行动确实在当时轰动一时,史迪威的军事生涯达到顶峰。可是就从此后,事情发生了很大的变化。当时,密支那的守卫日军只有700人,如果史迪威及时下令,可以迅速占领这城市,不用花费很大代价。可是史迪威和马尼尔都没有出现,也没有下令,随着第一批飞机的到来,亨特的愤怒越来越大,他以为来的是弹药和粮食,包括更多的步兵和武器,可是来到的是拖着滑翔机的运输机,里面装满了工兵,他们是奉命来修筑机场的。亨特当时非常奇怪:这个机场跑道不用修理,马尼尔和史迪威在哪里?弹药在哪里?

此时史迪威已经被两年内无数个挫折后的第一个胜利冲昏了头脑,他命令中国军队150团的两个营向火车站进攻,事实证明这是一场灾难的开始,他自己在5月18日带着12名记者来到了密支那飞机场,错误的严重后果还没被认识到,史迪威和马尼尔欢笑着拥抱的场景被记者们拍摄下来。

今天的密支那机场,就是当年盟军占领的西机场,看不见一点当年战争的痕迹,唯一的水泥建筑是候机厅。出来才发现,安检通道和办票柜台都在竹木结构的临时棚子里,简直像临时机场。当地人告诉我,当年在美军占领密支那后,还修筑了另外的机场,城北机场,整个密支那因为战略地位,同时有数个机场。

不过城北机场同样令人失望。在黄昏中,坐着出租车来到了密支那大学前的道路,这条道路几年前才拓宽,从前就是美军修筑的机场跑道,碎石路面,即使拓宽后也只有两三米,暮色中挑着担子的密支那四周的乡村农民,是这个昔日机场跑道的主要使用者。

死亡车站

在腾冲的激烈逐城战役中,留下了两幢建筑,英国领事馆和文庙,可是密支那没有那么幸运。密支那华人学校的老师,已经80岁的老华侨艾元昌告诉我,当时整个密支那只留下一幢房子,而且只有半边还在。他带着我去看那幢隐藏在众多房子中间的老楼,暗红墙面,其实已经看不出年代来了。他们这些躲藏在山里的当地人回到城市的时候,只看见满地尸体,四处都是断壁残垣,所谓火车站是当年激战过的旧战场的说法是不存在的。

不过,那场惨烈的战斗确实还留在他脑海里。当时日军部队还雇佣了很多缅甸人,所以守卫在火车站的部队并不像想象那么少数。这批缅甸人和日军一样武装齐整,他们躲藏在火车站的车厢里,当中国军队赶到的时候,立刻展开了一场杀戮。

与克钦人不一样,当时平原地区的缅甸人普遍亲日,对于英国人以及和英国人同盟的中国人并无好感,所以当亨特中校来到密支那飞机场附近的村庄的时候,还把当地村民全部看守起来,以防止他们去向日军报告。

火车站虽然是后来新建的,可是位置还是当年的位置,挤满了当地的缅甸百姓,他们习惯地坐在地面,黝黑的面孔上看不出什么表情。看见我们这些外来者,他们也会好奇,那眼光中纯粹是温顺,多年的佛教教化,以及不干预政治的普遍观念,使得百姓眼光也简单了起来。

没有布满弹孔的墙壁,可是一样可以根据地理考察当年的战斗。车站很简陋,从买票处进入内部只有20多米的距离,轨道也只有寥寥无几的几条,车站不宽,但很长,当年中国远征军第50师的两个营,就是在狭长的北端遇到了狙击。

比较令人费解的是,目前西方作者写的书籍中提到这场战斗,都用的是模糊词语,有种不确定的说法始终浮现:当时有躲藏在树后的日军情报员,他们往来车站的这两个营中间开火,结果导致两支不明所以的中国部队互相射击。

按照当时50师师长潘裕昆的回忆,当时两个营遭到伏击,既没有后续火力和人员支持,又不明地形,被打败退回机场是必定的。日军采用的是自杀性防御政策,躲藏在大树上或者丛林中,当时大雨倾盆,不熟悉地形的中国军队尽管突破了数道铁丝网,可是无法攻破日军复杂的工事体系,车厢里,地道里,包括火车站附近的大树上全是敌人。艾元昌老先生告诉我,第三营营长郭文轩就是身先士卒,在火车站遇难了,后来被埋葬在密支那50师的墓地里。“那个墓地我可以带你们去看,不过也看不到什么了。”

果然如此,当年50师的墓地现在已经是一所缅甸小学,无数小学生在里面愉快嬉戏,根本看不见任何东西了。这些战士曾经留存的痕迹,不知道随着老人们的死亡,还能剩下什么。我们也只能在曾经的墓地上默默鞠躬。

第二天,中国部队又被派遣进攻车站,与此同时,日军的强大炮火支援已经来到密支那,中国军队几个营被日军炮火切断了联系,在付出了伤亡600人的代价后,部队占领了火车站,可是因为没有弹药支援和空中补给,最后只能和日军肉搏,然后突出重围退出车站。车站得而复失,双方进入相持阶段。

其间还发生了一件事情,加深了盟军对中国军队的不良印象。当时50师副师长许颖去找150团团长黄春城,结果发现黄团长在营部睡觉,他非常愤怒,要求师长潘裕昆处罚他。可是潘裕昆调查后发现,黄团长是因为连日作战,疲劳过度而造成的昏睡,他拒绝了许副师长的处理要求,可是这件事情,却被渲染成了中国军队不负责任的传说。

走出密支那车站,发现自己已经身在闹市街头,原来这个城市还是按照当年英国殖民者的规划在建设,从车站到河边,次第被分为了第几街第几街,一条条往后推移,而当年的中国部队,也是这样一条条街道逐一血战,一直把日军赶到江边的。

那是3个月的漫长激战时光,仅从日军的文献就能看出激战程度。当时日军的补充火力和兵力都不够,他们的守卫策略是,当中国军队的炮火紧密时,只在最前面的阵地上留下极少量的狙击兵。当中国步兵进攻的时候,他们从后面的阵地再回到最前沿,还同时利用炮火间歇补充修筑工事。最厉害的是,每个日军身上都带着竹筒和管子,当炮火强大到把掩体炸平的时候,他们就开始躲藏在泥土里用管子呼吸,掩体上还有铁板,防止火攻。就这样,中美联合部队遭到了大量杀伤。

逐城战役和华侨新村的老兵们

在艾元昌家中,看到了不少上世纪50年代的照片,其中有一张华侨新村的照片很引人注目,这里是当年孙立人将军在攻打密支那结束后,主持为当地华人修筑的住房和道路的留影。密支那当时还有条道路叫中山路,不过现在早已经被废除了名字。华侨新村的牌楼还在,这里面还住着两位远征军的老兵,我抑制不住在当天就去了那里。

这些老兵都和密支那战役没有关系,这是去了那里才知道的。李元是湖南醴陵人,事实上,他属于Y部队,在攻打腾冲时腿部受伤,部队批准他来密支那的战地医院治疗,留在这里属于无心:找了当地人成家,战争胜利后,国内又开始内战,结果就没有回国,居然就一直回不去了,几万里外的家乡从此后是他心头的景象。他家里有本中国地图,每次想家,就拿出来翻翻湖南省,广播里听到湖南有什么大事发生,他就赶紧拿地图出来找找发生地,那页湖南的地图已经被翻得灰暗。90多岁的老人满面皱纹,眼睛却还明亮,直到最近,他才在一些志愿者的帮助下回家看了看,他非常满足——告诉我家乡的水塘什么样。听到这里,我实在忍不住难受。

华侨新村不是我们想象的模样,也和当地建筑一致,一幢幢小楼掩映在树丛中。李元家尤其贫困,和当地农民使用了同样的建筑材料,竹篱做墙面,几年就得更换一次。整个新村的建筑都不太新,另一位老兵杨剑达的家稍微好一点,可是走进去,还是忍不住难过——90多岁的老人不记得任何战争场景,他只是扶着轮椅给我们唱抗战歌曲:《中国一定强》,《我的家在东北松花江上》……嗓音很洪亮。家人告诉我们,他是当年在印度参军的华侨,反攻阶段属于华侨远征队,没参加过密支那战役,但是参加过孟拱河谷的战役。

他们都是我们心目中的英雄,具体参加哪次战役已经无所谓了。

这片华侨新村,当年属于主要战场之一,看资料才明白,当时整个密支那城市全部被大大小小的工事所占据,拼死的日军接到了坚持到底的命令。史迪威于是不得不让渴望休假,而且已经饱受伤害的“马尼尔劫掠者”反复上战场。

许多没有受过训练的中国工兵也被送上了战场,有的是卡车驾驶员,有的是军警,很多人没拿过枪,所以当他们被扔进战场的时候,引起的后果也是灾难。有的在炮火下四散逃跑,有一支美国部队被穿着中国军服的日军所欺骗,几乎全部被打倒。

密支那的情况很不光明,街头工事里布满了不穿裤子的军人,他们的痢疾非常严重,所以他们干脆不穿裤子了。每天有几百名病人被运走,中国人、美国人和日本人全部都感染了各种疾病,其中一种叫“那加疼”,一种痛入骨头的溃疡。中美军队唯一的好处就是,他们还有粮食供应,所以不至于饿死。

史迪威当时在给妻子的信中写道:“雨雨雨,泥浆泥浆泥浆,然后就是各种疾病的名称,谁都不知道这个战争将如何结束。”

7月6日,在前线视察的郑洞国觉得胶着下去只会越来越失败,于是,在7月7日,日军侵略中国7周年的日子里,发起了全面进攻。配合着炮火和大量的弹药倾泻,日军开始萌生退志,往市区外移动。而中国军队发明了一种新的战壕战术,起到了关键作用。

新战术的发明者是第30师的上校参谋唐泊三。他觉得用血肉之躯去拼搏不是办法,而是建议挖掘3条平行的蛇形战壕,向敌人阵地延伸,每个战壕里配备工兵和弹药手、射手,3条平行还可以互相支援。等到接近敌人工事的时候,用竹竿挑起弹药送进敌人工事里,逐渐推进。在这种攻击下,8月3日,中国军队基本占领了密支那市区。

随着中国军队进攻的路线,我们走到了江边,这里有修建于上世纪90年代的佛寺。事实上,这个巨大的卧佛寺是由日本人出资修建,里面有两个日军中尉的纪念碑,以及一座日本人修建的招魂碑。上面记录着他们如何在弹尽粮绝的情况下,像“樱花一样陨落”。那是1944年8月2日的夜晚,日军把所有重伤病员放在竹排上,顺江撤退,而不太严重的伤病员被要求重新上战场。日军的总指挥水上源藏本来想战斗到最后一个人,可是114团的部队要求撤退,开始不听指挥向江中溜走,或者穿越江面,到对面去翻山越岭,寻求逃亡道路。水上源藏在这种情况下,向天皇致歉,并剖腹自杀。当时大概有187名日本军人被俘虏,600人成功逃亡。他们确实是从东岸的山林中逃亡的,中美联军看守了江面,从江上乘竹筏逃走的机会很小,联军对着江面开火,消灭了几百名逃亡者。■(文 / 王恺) 一场遗忘军事历史战争即将缅甸华人伤感密支那