马伦访华的“方程式”

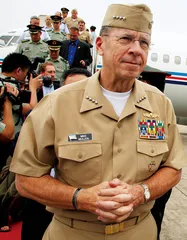

作者:宋晓军 ( 7月12日,在中国进行正式访问的美国参谋长联席会议主席马伦抵达山东,访问了位于济宁的一家中国人民解放军空军场站 )

( 7月12日,在中国进行正式访问的美国参谋长联席会议主席马伦抵达山东,访问了位于济宁的一家中国人民解放军空军场站 )

从上周一开始后的3天,接受了不下10次有关美国参谋长联席会议主席、海军上将马伦访华的采访。我至少在80%的采访中,都强调了马伦是一个高级技术官僚以及美国两党正在为达成国债上限协议而吵得不可开交的事实,但是很多媒体还是不断提问南海、马伦看了什么中国武器、中国航母等等这些问题。因此我不得不在这期的专栏里,对此次被国内媒体高密度报道的马伦访华构建一个简明的“方程式”。

马伦所领导的参谋长联席会议(参联会),是受总统和国防部领导的一个高级参谋机构,它负责从作战的角度对军队建设提出参考意见。具体地说,就是每一届总统会发布国家战略的顶层文件《国家安全战略》,随后国防部将以此为支撑发布《国家国防战略》,随后参联会亦将提出对贯彻这两份报告(还有一些配套的报告如《核态势审议报告》等)提出的战略原则的《国家军事战略》,该报告在得到总统和国防部批准后,再由参联会制定具体的实施计划。2004年,在小布什连任第二届总统时,就比较系统地完成了上述工作流程。比如当时的参联会推出了新的《国家军事战略》中,就根据“保卫美国、防止冲突与突然袭击、战胜对手”的目标和“灵活、决战决胜和一体化”联合部队的建设原则,形成了以全面威慑、先发制人的军事战略核心。具体体现就是,将60%的战略导弹核潜艇和攻击型核潜艇调至太平洋地区,将关岛和日本的美军基地打造成具有攻击性的基地等。反应到外交层面,就是如在2005年美日“2+2会议”上提出将中国的台湾地区纳入“安保范围”等等。2009年奥巴马取代小布什出任美国总统后,就着手对上届总统“铺张浪费、不切实际”的政策进行调整。2010年5月,奥巴马政府出台了《国家安全战略》,流程走到2011年2月,在马伦领导下的参联会出台了新版的《国家军事战略》。

如果将2004年由首位空军上将迈尔斯担任参联会主席推出的《国家军事战略》与海军上将马伦2011年2月推出的《国家军事战略》相比,会发现有三点较大的变化:一是明确战略重心向亚太地区转移,二是借助联盟强化美国军力的存在,三是强调网络的威胁。如果进一步推敲,这三点显然都与中国关系密切。这恰恰也是在马伦这份《国家军事战略》出台前后,中国周边各种涉及安全“问题”频发的真正原因。同时,作为总统外交政策的执行者和落实《国家安全战略》的配合者,国务卿希拉里的东亚、南亚之行也更多是围绕着中国而展开的。当然,如果我们再往下分析,可以罗列出无数在《国家军事战略》之下的无数计划分支,甚至可以具体到马伦访华时美、日、澳海军在文莱沿海进行的“低级别”通信演习,到底使用的是航运公用的16信道,还是开通了专用信道,以及在演习中三方的报文量多大和是否使用了保密机等等,但这样追踪下去对媒体而言会过于专业和琐碎。事实上,马伦在来访之前,对中国的情况显然有较为详细的了解,访华只是能为他从军队建设角度落实本届政府既定的重返东亚战略增加点感性认识。那么怎样才能对奥巴马的国家安全战略中重返东亚及南中国海的行动做一个基本评估呢?

马伦作为一个高级技术官僚,他对国家安全战略的执行必须落实到具体计划,而计划的制订、实施最终要靠人和装备来完成,完成的程度除了管理水平和人员素质外,一个主要决定因素就是投资力度。也就是说,马伦的中国之行带着向国会说明为什么2012财年军费开支要达6490亿美元的任务。有一点可以确定的是,“美国海军不会离开南中国海”,是马伦将本届政府既定战略说得更直接的一句大实话。同时还有一点可以确定的是,在9月25日总统对2012年财年财政预算签字批准前,马伦手上的计划都有做调整的可能。如果把这两点综合起来看,用一句通俗的话来比喻,马伦所主持的参联会目前所干的事情,恰恰是一件“给多少钱办多少事儿”的差事。在这个意义上说,在美国国会两党为达成国债上限协议吵得不可开交时,真正读懂马伦访华“方程式”的,恰恰是作为同行的陈炳德上将。因为他在7月11日对马伦说,鉴于美国近期面临的经济问题,显然美国在军队建设上花了太多纳税人的钱。而很多高密度报道马伦访华的国内媒体,恰恰忽略了这句点睛之语。■(文 / 宋晓军) 访华方程式马伦