法学家马克昌:师者的风骨

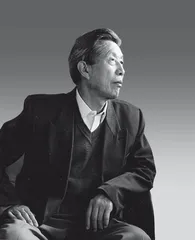

作者:王鸿谅 ( 马克昌(摄于70岁) )

( 马克昌(摄于70岁) )

最后的时光

马克昌正式住院是2010年7月8日,武大人民医院确诊他患上的是“亚急性白血病”。这结果令人错愕。武汉大学法学院刑法研究室主任陈家林告诉本刊记者:“先生的身体一直很好,2006年体检的时候,医生还说他是‘80岁的身体,40岁的心脏’,他很开心,我们也很高兴,那年给他过80岁大寿,我们几个学生还跟他开玩笑,说等着庆贺他的90岁大寿。”

唯一的异常是久治不愈的口腔溃疡。陈家林回忆:“大概从2008年开始,先生的口腔溃疡反复发作,时好时坏,严重的时候脸都是肿的,说话也成问题。先生去医院看过很多次,在武汉检查过,外出开会讲学的时候,也到各地的医院检查过,都查不出具体原因,只说是年纪大了,免疫力下降和劳累。我们觉得最根本的原因还是劳累,因为我们看得到,只要先生能够稍微轻松一点,他的口腔溃疡就会好很多。可是先生不相信,他的事情太多了,生活节奏其实比我们这些年轻人还要快。”

在惯常的想象里,一位功成名就、年逾八十的法学家,应该早就清闲下来,有大把属于自己的时间。可是法学家马克昌的生活与这想象相去甚远,安享晚年这个词,与他无关。马先生早就没有教学任务,学校也没有给他安排任何课时,可他主动要求每个月给刑法专业的博士生们上一次课,并且一直坚持下来。陈家林说:“先生上课根本不用讲义,坐下来就能侃侃而谈,那些知识他全都烂熟于心,可是先生对待每一次课的严谨态度,从没改变。我们在他身边能看到的这么多年,每一次课,他一定会认真准备,查阅资料,一字一句写好讲义。当先生的口腔溃疡反复发作的时候,他最忧虑的,并不是病痛和生活不便,而是说话困难会影响他上课。先生只能更改时间,把课往后推。每改一次,他都会特别愧疚,觉得自己没能守信,没有兑现自己的承诺,对不起学生。”

除了上课,还有各种社会事务。“先生家的电话是不设防的。”陈家林说,“只要电话铃响,他就会去接。我去先生家里,常常跟他说话不到几分钟,就会被电话铃打断。先生家里的无绳电话坏了,每次他都要站起来,慢慢地走到放座机的地方,就那么站着接,说多久就站多久。”这些电话内容各异,有问候,有求教,也有各种学术邀约和讲座请求,马先生一律态度谦和。校内学生的讲座请求,只要时间上能够安排过来,他都会应承;外地的学术活动,他会问清楚情况,从武汉大学法学院的角度来思考,“如果能够由其他人替代,先生就不去了,把机会给年轻人,如果不能替代,先生才会自己去,他不希望武大法学院在重要场合中缺席”。虽然现在的一些学术活动,已经越来越像盛大的公费旅游,但不管别人怎样心不在焉,马先生始终如一,只要他承诺出席,就一定会认真准备。在会场上,他不仅从头到尾聆听每个人的发言,还会仔细记下笔记,思考,并且提出问题。他的学生们因此戏言:“跟马先生出去开会,是先生打工,我们玩。”

( 武汉大学恢复法学院,重返教学岗位的马克昌(右三)离别图书馆时与同事们合影 )

( 武汉大学恢复法学院,重返教学岗位的马克昌(右三)离别图书馆时与同事们合影 )

真正属于马先生自己的时间,只有晚上。他的生活一直很有规律,坚持散步,时间是20点到21点,腰间挂着计步器,每天保证4000步,有时候远不止这个数字。武汉大学的校园里,应该有许多学生都曾经遇到过这位散步的老人,白发苍苍,朴实无华。散步回家,夜色已深,他才有安静的时间做学问,搞研究。陈家林不止一次在接近午夜时分接到过马先生打来的电话,询问一个日语词应该怎么翻译合适。“先生基本上都是零点之后才休息,他的睡眠一直不太好,要靠安眠药的帮助。住院以前,吃一次药,能管用两三天,住院以后睡眠更差了,吃一次药只能管一天。”

马克昌确诊住院之后,他的三个儿女和学生们达成默契,藏好情绪,共同守住这个秘密,他们不是不相信马先生的乐观和坚强,只是“不管怎么说,这个结果还是太残酷了点”。虽然小心翼翼,陈家林心里并不踏实。“我跟很多人说过,先生是那么聪明的人,我们是骗不了他的。”他的疑虑没有错,不用任何人开口,马先生终究还是知道了自己的病情。可是,马先生也没有对儿女和学生们言明,他也守着这个秘密,装作什么也不知道。

( 马克昌在人民大学学习时留影 )

( 马克昌在人民大学学习时留影 )

唯一清楚马先生心中有数的,似乎只有他30年来的挚友张思之。“我们经常通电话,他住院以后也是,我记得他告诉我,他知道自己得的是白血病,但他并不担心,觉得没什么严重的。”张思之先生告诉本刊记者,“他很乐观,对自己的身体很自信,所以我就算知道是白血病,也根本没想到会那么严重,我还跟他说,克昌,你不要怕寂寞,以后我每周都会给你打电话,陪你说说话。每次我们一讲电话就是40分钟到一个小时,我也根本听不出他有任何疲惫。”获悉噩耗的张思之震惊而悲痛,他说:“我对不起马先生,没能兑现自己的承诺,这段时间事情太多,我已经两个多月没有打给他,我还有很多话想跟他说。现在,再也没有机会了。”

特殊的友谊

( 马克昌在夫人80寿辰宴席上(摄于2005年) )

( 马克昌在夫人80寿辰宴席上(摄于2005年) )

马克昌与张思之的相识,源于1980年的那场特殊历史事件——“两案”审判,即对林彪、江青反革命集团的审判。那一年,他们都已经年逾五十。马克昌是武汉大学法律系副主任,54岁;张思之是北京市律协的副会长,53岁。他们被相关部门考查后指定成为辩护律师,张思之负责给李作鹏辩护,马克昌负责给吴法宪辩护。

相识之前,他们两位的命运,已经有着奇妙的缘分。他们都出生于上世纪20年代末;他们的祖籍都是河南;他们都曾在中国人民大学求学,张思之1950年在人大修完“莫斯科大学法律系”的主要课程后,回到北京市法院工作,而马克昌1950年从武汉大学法律系毕业留校后,就被送到人大法律系的研究生班就读,同样师从苏联老师。他们的成长,都经历了抗战、内战和新中国成立后的一系列政治事件。他们的命运,也和许多人一样,在时代的大背景下无从逃遁、备尝波折。“反右”和“文革”,都是他们人生中无法回避的重创,厄运分别在他们三十出头的年纪来临,接下来,整整20年,人生中最具创造力的年华,他们都再与法律和学术无缘。

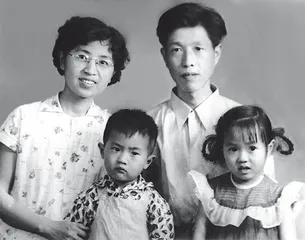

( 60年代初家人合影 )

( 60年代初家人合影 )

其实“两案”审判之前,张思之就已经听说过马克昌这个名字,他回忆说:“马克昌在法学界成名很早,1956年全国人大法工委讨论刑法起草的时候,他就已经是受邀参与的年轻学者。”而那个时候,张思之调离法院,到刚刚成立的北京市律协,负责北京第三法律顾问处的筹建。在各自的业务领域,他们都是崭露头角的年轻人,如果不是接下来的政治运动,他们或许有机会更早相识。

张思之回忆:“‘两案’审判是个政治任务,我们这些人都没有考虑过什么个人荣誉,而是如何配合国家的工作,把这个任务完成好。从我个人的内心来说,对他们当然是痛恨的,因为这些人,我经历了那么多政治运动,白白耗费了20年。可是,站在律师的角度,我必须把这些私人情感都放下,公开审判本身就是一个进步。”马克昌以前接受媒体采访时也曾经回忆过这段历史,他说:“我是搞法律工作的嘛,按照宪法,他们也有辩护权,应当让他们享有权利,这样国家才能真正走上法治之路。”这场辩护并不容易,主管部门对辩护律师的态度是谨慎甚至严苛的。时任全国人大常委会副委员长的彭真亲自圈阅了《辩护工作方案的建议》,提出“会见被告人必须有看守人员在场”、“律师在法庭上不得做无理强辩”、“要保障法庭审判顺利进行”等要求。后来,司法部又提出“不搞单干”、“要谨慎”、“把问题想周全”、“严格保密”等4项要求;除了“某些细节”可以“做相应辩护”,就只能“请法庭依法裁判”。

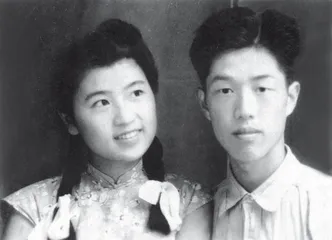

( 马克昌与曹智慧订婚照(摄于1946年) )

( 马克昌与曹智慧订婚照(摄于1946年) )

张思之还记得马克昌当年庭审中的表现。“他很严谨,紧扣法律说话,也很敢辩,吴法宪对他也特别感谢。”最后,吴法宪被判处有期徒刑17年,服刑大半年后保外就医至济南齐鲁医院。马克昌从来没有把这场辩护当做走过场,他在一次采访中这样说:“我还是坚持应当真辩护,只要言之成理就说。该说的话你不说,这对律师来说是失职。当时在那儿发言我也这样说,一定要辩,这样才能让人家信服。我说,就像演戏,如果你真是进入角色,那下面听审的人也会感觉到的。想演好,就要进入角色。”作为法学家,马克昌很庆幸自己遇上了“两案”审判,他说:“不是说我的水平有多高,而是以后的同仁,再难有这样的机会,亲历如此空前绝后的世纪审判。”

“两案”审判期间,张思之对马克昌印象深刻。“我们在一起整整4个月,开始住在国务院二招,后来为了保密,换去国务院一招,那里的伙食营养也更好一些。因为白天的工作已经很累了,所以晚上律师们会聚在一起放松休息,聊天打牌,只有马克昌是唯一的例外,这4个月里,他几乎每个晚上都在看书、学习。问他,他就笑着说:‘我笨,只能笨鸟先飞。’”张思之感叹,“那个时候教授和副教授都很罕见,我们这些人里,好像也只有马克昌是副教授,最初我心里还有些存疑,4个月下来我就明白了,马克昌的学问好,不是偶然,他不仅聪明,还舍得下笨工夫,坐得住冷板凳,扎扎实实做学问。”

( 对“四人帮”的审判结束后,马克昌(左)回到武汉接受《长江日报》记者的采访 )

( 对“四人帮”的审判结束后,马克昌(左)回到武汉接受《长江日报》记者的采访 )

那4个月律师们两人一间房,张思之与马克昌并不同屋,但是他们的关系后来却变得特别好。张思之总结说:“大概是因为我们两个特别容易相互理解和沟通吧,这么多年下来都是,我们在大问题上看法都是一致的,对于时政的许多看法也大致相同。”张思之的回忆里还有个小细节,他笑着说:“从那时候开始,马克昌就不叫我的名字,叫我‘张嘎’。”

“两案”辩护之后,他们在法律领域中选择了完全不同的路径,彼此的境遇完全不同。张思之坚持做律师,越来越多地接下那些注定会输的官司;而马克昌回到武汉大学,继续潜心治学,教书育人。他的学生中,越来越多的人身居要职,最高人民法院现任的副院长里,有两位都是他的学生。但是两个人惺惺相惜的友谊,并没有因为彼此身份的落差而中断。马克昌每次来北京,几乎都会抽时间与张思之见面;而张思之去武汉,也一定会去武大拜访马克昌。他们两人都爱喝酒,马克昌在罹患口腔溃疡之后不能再喝了,张思之记忆中,两个人最后一次喝烈性酒,就是在武汉,72度的“霸王醉”。30年交往,张思之所见证的马克昌,“诚恳、朴实,正直,为人处事没有半点虚的地方,做学问和教书育人,是他一辈子最看重的事业”。

坎坷学术路

马克昌的学术之路,历经坎坷。他虽出身殷实之家,但7岁父亲过世,大家族里奶奶主事,他与母亲的境遇并不好。中学时代赶上日军侵华,沦陷后学校停办,他只读到初中毕业。抗战胜利后,才有机会继续求学。1946年2月到7月间,马克昌先后报考了3所大学:武汉大学法律系、河南大学法律系、西北师范学院文史系。河南大学放榜早,马克昌被录取就读3周后,武汉大学的通知书才寄过来,他最后还是选择了武大。

2009年10月,《楚天都市报》举办“高校大讲堂”的活动里,邀请马克昌先生做过讲座,主题就是“我的大学”。他这样回忆:“过去大学跟现在不一样,学校各自招生,只要时间允许,都可以考。”“我考虑是去武汉大学还是留在河南大学,想来想去,还是去武汉大学吧,因为它名声最大,当时全国有四所最好的高校被称为‘四强’,其他三所是西南联大、中央大学和浙江大学。在旧社会,大学的名气大小在社会上的认可度还是不一样的。”“当时我家位于黄泛灾区,家里没钱供我读书,读这个(法律)不仅能免学费,还有生活补助。”“为了生活和出路,我就选择了司法组。”

大学期间,内战结束,新中国成立,“六法全书”被废除,马克昌这样的法律科班学生,就这样经历了一次知识的重新调整,他们也成为新中国最急需的法律人才。在那一批的学生中,马克昌选定的研究方向是刑法学,他很快崭露头角,获得了1956年参与全国人大法工委关于刑法起草的讨论的机会。可是在接下来的“反右”运动里,已经成为法律系主任助理马克昌却被打成了“右派”。他的罪证之一,是1957年的一份《建议全国人大尽快制订刑法》的提案,内容大意是:新中国成立迄今,审判刑事案件大多还无法可依,审判人员判案随意性很大,希望尽快制定一部刑法,以便审判人员依法判案,保障人民的权利不受侵犯。

从1958到1979年,马克昌先后经历过两次劳动改造,其间短暂地做过武大伙食科出纳员和图书馆管理员,跟法律再没有半点关系。拨乱反正之后,他的第二段法律学术生涯才有机会开始。1979年,武汉大学重建法律系,韩德培是筹建委员会主任,马克昌是副主任,他们是在仅有“7名教师和8间宿舍改成的办公用房”的基础上,恢复起已经中断21年的武大法学教育。1980年武大法律系即开始招收本科生和研究生,并成立了全国第一个国际法研究所,创办了内部刊物《法学研究资料》。1983年9月,已经被评为教授的马克昌正式担任武汉大学法律系主任。3年之后,武汉大学在全国最早恢复重建了法学院,马克昌出任法学院首任院长,他也是武大法学院历史上在任时间最长的院长,任期12年。

全国高校重建法学教育的时候,在刑法学教材的编写上,最著名的两个人,分别是高铭暄和马克昌,也是后来刑法学界常说的“北高南马”。1982年,他们共同编写了《刑法学》。1989年,两人又合作编写了《中国刑法学》。2000年,他们再次合作主编了全国高校法学专业核心课程教材《刑法学》。教材之外,马克昌的学术收获期集中在1991到2002年,也就是他65岁至76岁。他的专著包括《犯罪通论》、《刑罚通论》、《中国刑事政策学》、《近代西方刑法学说史略》,每一本专著,堪称这个领域里的创新或开拓之作。

马先生在学问上的孜孜以求,并没有随着年龄的增长而停止。2002年,他在72岁高龄的时候,出版了《比较刑法原理——外国刑法学总论》,这也是他本人最为看重的一部学术作品。全书约80万字,马先生用了整整4年时间,他不会用电脑,从草稿到定稿,都是一字一字地在稿纸上手写完成。著名刑法学者赵秉志教授对此书的评价是:“马先生此宏著已经筑起了一座高峰。仰止于此山之高,许多内容食而尚不解其味。首编内容已跨入理论刑法学范畴,末章内容已延伸至非刑罚处置方法,堪称比较刑法原理之集大成者。这无疑为中国比较刑法研究提供了一本最全面的教科书和专著。”2003年的第六届国家图书奖,法学界唯一获奖的就是这本书。

无论是学术还是职位,马克昌在武大法学院乃至中国刑法学界都拥有无可撼动的地位,只要他愿意,这种地位可以演化为更令人羡慕的霸权。但马先生根本不为所动,他总是尽可能地给年轻人创造机会。武汉大学法学院博导莫洪宪记得,当她留学归国“还是个年轻讲师的时候”,马先生就替她和另一位老师争取到了中国犯罪学研究会两个理事的名额,这机会是马先生用自己可能获得的职位换来的。“学校的未来是年轻人的。”马先生一直这么说,也一直在这样做。

法学家的胸怀

“我们这代人是不可能有真正的大师的,只能看你们这代人了。”这是马克昌经常跟学生们说的话。或许正因为如此,他在教书育人上,一直倾注着最大心力。马先生的长子马霄汉在追思会上说:“父亲在学生们身上倾注的关心,或许远胜于对我们三个孩子,所以,我并不是他唯一的儿子,他的学生,都是他的孩子。”马克昌与妻子曹智慧是中学同学,他们1947年结婚,在困难时局中不离不弃。他们有三个孩子,一男二女,没有一个凭借他的地位享受特权的。

虽然马先生对学生关爱有加,但整个武大法学院的人也都知道,“马先生的学生不好做,是‘苦行僧’”。首先是不好考,马先生一直主张的是“分数面前人人平等”,在考试这个环节上,没有任何私交和人情可言。莫洪宪教授对此记忆深刻,她说:“我1983年就在马先生身边工作了,与先生可以说是亦师亦友亦父的关系。1994年,我报考先生的博士时,已经是副教授、法学院的党委副书记,压力本来已经很大了,没想到考试前两个月,马先生就给我打电话,让我考前不要再跟他联系,避嫌。他还说,我要是考得很差,就白跟他这么多年了。”

考上了也不容易读。武大法学院博导陈晓枫教授1986年考入武大攻读中国法制史的硕士学位,而刑法学又是法制史学生的必选学位课程。陈晓枫回忆:“那时候专著极少,教材匮乏。大约是第一学期结束时,马先生借到一本王景所撰的刑法学专著,于是要求我们限期传看,作为课堂之外的必读书目。到寒假了,马先生的两位学生因没看完课外指定读物,不让回家。腊月二十七,我们在宿舍里看着窗外飘飞的大雪,愁苦地感叹,学马先生的课,太累了。”马先生在教学上的标准,30年来都没有改变过。他现在依旧会开列书单,学生必须看完,蒙混过关不可能,因为他的问题,会细致到书中的生僻的细枝末节,不把书全部看完仔细思考,根本回答不出来。

对于学生,马克昌还有一个要求:务实。他希望自己的学生能够深入司法实践,将理论研究和实务结合起来。解决社会发展和法制建设中的实际问题,才是法学的生命力。读博期间刚访学两年归来的莫洪宪教授,就被马先生要求到湖北省的司法基层去考察,检察院、法院、监狱全都要走到,她回忆道:“那时候我的儿子才4岁,我每天要挤公车去监狱,连续一个月,当时很不理解,觉得先生特别不近人情,后来回想,这段经历是受益,帮助我更好地理论联系实际。”

马先生自己也一直与司法实践联系紧密,他愿意抓住各种跟司法实务人员沟通的机会,彼此探讨,传递他思考了一辈子的司法理念:刑法应从“国家刑法”转变为“市民刑法”,从强调国家权威转向强调保障公民人权——可捕可不捕的不捕,可诉可不诉的不诉,可判可不判的不判,可杀可不杀的不杀。陈家林能感觉到:“晚年的时候,先生这种时不我待的心情越来越急迫,那些司法行业类报纸约他写文章,只要他有时间,都会答应下来。起初我们很奇怪,凭他的声望,完全可以在核心类期刊上发表,而先生解释,发表在这些报纸上的文章,能够让更多实务人员看到。”

或许也是因为与实务联系的紧密,马克昌会收到许多群众来信。“先生的信箱很快就会装满。”陈家林说,“这让先生很无奈,他说,‘他们把我当包公了,可我只是个老师’。但是,他还是会认真地对待每一封来信,身体好的时候,大概在2006年之前,他会亲自回信。2006年之后,他会亲自拆开每一封信,看完、分类、汇总之后,他会给我打电话,让我陪他散步。散步的时候,他就用袋子装上这些信带给我,详细跟我分析这些信里都表达了什么问题,应该怎么回信,表达几层意思,给出怎样的法律建议。最后的回信,我仅仅是那个执笔的人。”

马先生一生清誉,却在晚年的时候,因为邓玉娇案遭受了网络上的莫名攻击。参与此案的律师们,使出了各种本事,戏剧迭起,真相莫辨。马克昌在接受采访时,认为邓玉娇的行为属于防卫过当,应该定罪缓刑或者定罪免刑,因此被谩骂和攻击。那段时间,马先生因为小手术住院,学会了在电脑上使用搜索引擎,他搜了自己的名字,然后看到了这些攻击和谩骂,但是先生并不在意,他和张思之通电话的时候,也说起过这件事,他的态度很豁达,他说:“我不恨那些人,一个普通的刑事案件,被网络炒作成为官民对立,是这个社会出了问题。”在邓玉娇案上,张思之先生站在马克昌这一边。他说:“我太了解马先生的品格,他是严谨的学者,他看到了最为翔实的一手材料,在此基础上做出了实事求是的法律分析。”网络上那些恶毒的言论,令张思之愤然,“实在太过分了”。他为此多次告诫一些律师:“不管你们是否同意,要允许一个学者发表自己的观点,做学问和做实务的人,从不同角度发表观点,是很正常的事情。”

在生命的最后时光里,马先生的教学和研究,并没有因为住院而停止。他把自己的病房变成了书房,去探望过他的学生都能描述出病房里的情景:先生一般不穿病服,经常坐在沙发上看书读报。他把衣橱变成了书柜,除了他一直喜欢的古籍,还有重要的专业书;他坚持做剪报,把《检察日报》、《法制日报》和《人民法院报》上重要的法律和政策内容收集下来……他在病房里拟定了《百罪通论》的编写计划,手写完成了5万字的书稿;完成了《刑法学》教材中4章内容的修订;正在进行中的,还有《宽严相济的刑事司法政策》和他构思了很久的《刑法总论》。2011年4月22日,就在病房门口已经贴上“会谈不超过十分钟”的字条的时候,马先生还把十余名博士生召集过来,讲了一次两个小时的课。2011年6月5日转入重症监护室之后,马先生的床边依旧放着报刊,从昏迷中醒来,他就会翻上几页,直到再次精力不济。

或许,这也是马先生的逝世让所有人最难以接受的地方。熊琦是马先生今年刚招的博士后,他此前一直在德国留学,早在2004年就与马先生相识,有亦师亦友的情谊。他说:“先生的身体是一天天在瘦下去,可他眼睛里的光彩从来没有变过,一直到逝世前一天中午彻底昏迷之前,先生始终是清醒的,思维始终活跃,对新生事物充满了求知欲和好奇心,我们从来没有感觉到他的衰老,一点过程都没有,可他却这么突然地走了。”■

(本文图片由马克昌家属提供)

(文 / 王鸿谅) 武汉大学法学院法律马克昌刑法学法学家师者陈家林风骨