刘杰和他的傈僳族电影

作者:李东然 ( 《碧罗雪山》内景拍摄 )

( 《碧罗雪山》内景拍摄 )

忧愁的碧罗雪山

如如今的电影市场里,竟有如此情景。更让人称奇的是,导演刘杰告诉本刊:“至今,我没有花一分钱在这个电影的宣传上,全是口口相传。”

这倒是遵从了这部电影本来的气质。影片拍在深山中的傈僳族村庄上,那里的村民弟应娶嫂,熊作祖先,自然与人伦,都被山的浓绿、水的奔腾,裹上了一重幽远的悲壮。故事缘起自“熊祖先们”肆虐横行,毁了庄稼,叼走牲口,甚至把人也祸害了好几回。村里的长老和乡上的政府态度统一,不许村民随便打熊,政府呼吁村民们集体搬迁避熊,而长老要大家虔诚牺牲。

演员请的全是本地村民,对白说的也都是当地少数民族语言,这让整部电影产生一种神奇的异域感,娓娓道来的爱情,悠长寂寥的空镜,质朴,清新,以至苍凉。今村昌平也好,阿巴斯也好,像与不像之间,刘杰导演很骄傲地说:“我最满意自己的电影是找不到参照系的!”

《碧罗雪山》是刘杰的第三部作品,处女作《马背上的法庭》也在滇西少数民族地区取材,但他却很强调自己实为北方人。他出生、成长在天津,父母都是大学里的教授,自幼学画,高考那年,因为看了《黄土地》,执拗地把志愿那栏里的中央美术学院改成了北京电影学院。1991年北京电影学院摄影系毕业,1992年已经在王小帅导演的《冬春的日子》里,担任起制片人以及摄影师的工作,自此,和“六代导演”保持了十几年的合作关系。

( 每天必经的茶马古道 )

( 每天必经的茶马古道 )

“所以,我绝对不是一个有民族情结的人,我拍民族,更多是当它作为标本一样的存在,而我真正关心的还是更大意义上的社会,比如非要自我阐释《碧罗雪山》的话,那就是我的困惑,个人的忧愁,连思考都够不上,因为我也不是那种深思熟虑的导演,最讨厌那种导演非要告诉别人什么的影片。对我来说,任何能想得一清二楚的事,都已索然无味,我喜欢电影的样式也消失不见了。”

《碧罗雪山》确实更像是一场静静的旁观。开场也有场风光式的婚俗景观,簸箕饭、粗粮酒,原始的狂欢带着摄人心魄的生命力量,但对“熊”的恐惧,使得庆典以混乱作结。第二天长老判“肇事”人家里拿出自己的牲口喂给山上的祖宗,只不过,熊患怎会就此平息?长老不要村民们杀熊,是当做图腾去崇拜的;政府不要村民杀熊,是保护动物。但村民们渐渐不解,为何熊命偏比人命金贵?正如迪阿鲁不解为何爷爷定要他娶嫂子为妻,而不是与自己情投意合的少女吉尼,吉尼不解自己的存在是不是真就为能给阿爸换回15头牛。熊伤了人,政府会有4000元的补偿金。出嫁的早晨,吉尼穿上傈僳盛装,消失在烟雾迷茫的大山里。

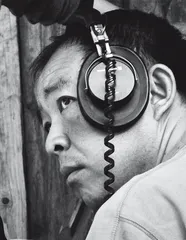

( 导演刘杰

)

( 导演刘杰

)

难得的是导演将那些具有奇观风景性质的少数民族风情呈现得如此收敛,反而时时着眼在那些不能不面对的矛盾与困境,爱情与责任,自由和信仰。你甚至要为这群人捏起一把汗,传统文化和现代文明之间的沟壑对于他们而言,究竟该不该跨越?若要跨越,又该如何迈出束缚了千年的双脚?抑或,当下时代里,我们每个人的面前实际也都横着这么一道沟壑。

吉尼的阿爸是丰富有趣的人物。吉尼的嫂嫂放牛时把牛跌下山去,他没完没了地恶语相向,直到吉尼的哥哥拿出钱来(违法贩卖红杉树皮赚下的),才毫不迟疑地转悲为喜,不但不关心这钱的来路,还招呼儿媳快去把牛肉煮了下酒。虽然整日喝得醉醺醺,但也有心疼儿女的一面,看穿了吉尼的心思,但自家生计又走投无路,只能舍下脸面上男方家里给女儿说亲,一筹莫展时,就拿出梁上藏着的枪冲出门去给全村除害。最守不住规矩的老酒鬼,又是最为激进的革命派。

导演说这就是在当地的真实“酒友”之一,为能倾心而谈,刘杰常常泡在当地人家,一日就对饮下几斤白酒,喝出感情才拍得了电影。故事里的人物大概如此,几乎谈不上什么虚构,因此刘杰自信是了解当地人情风土的。

“甚至后来,也不期待他们了解我在干什么。实际上到最后这个村里的人也不很明白我们在干什么,他们对于电影本来就没有概念的,绝大多数人甚至无法解释,反而是他们当你是朋友之后就实心实意给你帮忙,这么说比较妥当。我的副导演刚到村上时,不了解情况,去跟小姑娘说:‘请你来拍一个电影好不好?’那小姑娘灿烂地笑,副导演很高兴,狂奔过来跟我说,哪儿难啊,有门儿,瞧,人家不都跟咱笑了么。我心知其实那女孩根本不知道他在说什么。果然,真的架上机器试镜头,女孩扭头就跑,哇哇大哭,吓坏了。”

因此,刘杰觉得这个电影更像是社会学意义上的研究,比起导演身份,他觉得自己更像田野考察者、实验者,于是对演员没有任何要求,唯一的原则就是让他们做自己。

“民风淳朴,世外桃源,那些都是所谓现代化了头脑的我们毫不负责的臆想,如果你真的把自己联结在那片土地上,每天溜过那一失手就跌下急流的索道,实际上每一天的心情都是压抑的,沉重的,你甚至不知道自己的镜头该做些什么,为他们愁,也为自己忧愁,这是我每一次进寨子里的最大感受,我拍的不过也是这种感受。”

“被主旋律”的导演

《碧罗雪山》是广西电影制片厂筹备多年的国庆献礼片,导演刘杰说当初接手的前提就是,制片厂的领导能把剧本最终修改权给他。于是经刘杰“再造”之后,一个少数民族欢天喜地迁新居的故事,从五朵金花的式样,变成了五味杂陈的现实。当年剧本就被提名了2010年金马奖最佳改编剧本奖,成片更包揽了第13届上海电影节最佳音乐、最佳导演、评委会大奖在内4个奖项。至今,有朋友告诉刘杰,《碧罗雪山》在国内国外获奖总计17个。

可这还不能说是刘杰最成功的“主旋律”作品。《马背上的法庭》是刘杰导演的处女作,当年被确定为建党85周年献礼片,被中央政法委推荐向全国政法委系统推广放映,并且,获得了当年威尼斯电影节地平线最佳影片奖,在法国的艺术院线整整放映了50周的时间,至今也算是海外生存能力最好的中国电影之一。故事来自报纸上的图片新闻。“云南山村里,法官们用马驮着国徽,到边远山村开庭审案的故事,每办一起案件,法官们平均要走上40公里山路,每年人均徒步行程在1000公里以上。”

那条新闻打动刘杰的也不是少数民族地区风情,他说:“这是现实的农村地区进入法治社会后的困扰,而我由此想去,整个中国在跨入法治社会的过程中,实际都面临着困扰,扪心自问,我们这些生活在北京,自恃有高学历高素质的人群,一说官司、纠纷,第一反应仍是:‘有认识人吗?’这是最普遍的心态,那篇报道一下子就触动了我这方面的社会体验。”

6次赴云南当地采风调研之后,刘杰把那简短的新闻改成了这样的故事,年过半百的法官老冯和因政策变动即将离岗的摩梭族书记员杨阿姨,结伴在红土路上走了十几年,这是最后一程,照旧从傈僳族的鸡喉寨入山,经过普米族的鸡肚子寨,纳西族摩梭人的鸡肠子寨,最后经彝族人的鸡尾巴寨出山,案件还是妯娌之间争个泡菜坛子,猪拱了人家罐罐山(坟冢)。老冯这个法官古道热肠,办案却难免粗暴,比如抬手就打了坛子再自己拿钱补上,或者干脆买了纠纷的猪崽子牵着满街跑,高兴了就在村民家里喝个醉醺醺。头次下乡的彝族大学生阿洛看不过,但又对那些棘手的问题拿不出主意。

虽然从来也没有做过导演,但无论国内国外,十几年的从业经历早已给刘杰建起声誉。《十七岁单车》之后,他开始试着为自己谈剧本,投资足以用踊跃形容。但要这么拍个法官,“怕害人”的想法终究让刘杰拒绝了所有的投资,自掏腰包100多万元把《马背上的法庭》拍了出来。

“完全自己投资,也是为能有余地大胆尝试新路,以前我是做地下电影的,现在我自己拍了,我不能再做地下的地下吧,所以只能做地上的。我自己觉得‘马背上的法庭’这个选题本身具有实验性,拍的是一个主流的东西,又要让自己站在主流的对面。我自己认为这是个挑战,但不能保证结果。”

《马背上的法庭》那样的成功之后,自然就有投资者盈门,争着和刘杰说——咱再拍个主旋律电影,还瞄准个电影节。刘杰就又拿出个故事,“药到病除”地把投资方吓跑了:北方小城的一桩死刑案里,因为牵涉了一颗攸关富商性命的肾脏,各方利益的天平,个人情感的恩怨,以及国家司法的公正,三者交织成惊心的内心博弈。《透析》在表现社会问题的尖锐度方面,显然是比《马背》走得更远。

虽然剧本就获得了台湾金马最佳原创剧本奖,但朋友们都劝刘杰,不要以为上一个片子剑走偏锋,就真的可以一味玩火。刘杰只好坚持了自己的老路子,一个人担下整部电影,因为他很确定自己努力的价值。

“比方说死刑是不可以表现的?我就拍一个,成了的话,我就把中国电影的边缘撑大了。去撑这个边缘,不代表我就没有态度,我仍然秉承自己独立的思考,独立的精神,我更愿意去做浸润、沟通。我觉得这是有必要的,远比做一个让彼此都有难堪的禁片要有意义,这就是我如今的观念,很多年‘地下’以后,我越来越不认同这对立之中的对抗的革命的姿态。依我个人的历史观去衡量,中国人太喜欢革命了,总希望用革命来解决问题,但是实际上每一次革命必然都带来一些更糟的问题,然后周而复始地革命。我们都忘记如何认认真真地倾听理解对方的声音,并且尝试去做改良,我觉得当下缺乏的是如何尊重别人的声音,如何沟通,所以,我愿意自己先去竭力尝试。”

“文艺”理应纯粹

渴望沟通的心情甚至也延伸到如今每一场电影放映后的导演见面会上,虽然当观众们质疑导演为什么不进入商业院线公映,为什么不卖给电视台,甚至为什么不上传网络,刘杰就只好用拍电影不过是自娱自乐这样的玩笑话去搪塞尴尬,甚至还要劝观众们别为他担心,告诉大家自己过得很好。

“文艺片没有票房总叫人忧心,但只要还有人在拍着,没有把它拍死了,就说明它还能活下去。不能用单一价值体系去衡量文艺和商业这两种不同类型的影片,我自知自己的电影本来就是相当小众的,是为了那一部分真正喜欢电影,能把电影当做一种艺术、一种体验,而不是纯粹娱乐的一小撮人而存在的。我想这部分想看电影的人终究可以看到,我也为此付出努力,但我不在乎会不会让更广大的人群接受、喜爱。”

虽然私下再聊起这话题,刘杰导演的语气里就多了几分落寞。“你知道,这就是一个放弃的过程,一个导演做出片子,其实就像父母养了一个孩子,孩子是有独立的生命力的,有他的运数命程,不是说当爹的可以说了算的,放手一搏,孩子确实有可能长大,但如果明明知道外面的枪林弹雨对这个过于弱小的孩子来说,不是适宜的生存环境,那么把孩子放在自己眼皮底下是本能不过的选择。”

但他希望自己能初衷不改,甚至“文艺”得更纯粹一点。“所谓文艺或者艺术,这四个字本该是有内涵的,或者是主义,或者是主张,尤其要站在主流的对面。如果商业片算是一种主流的话,艺术片就要站在商业片的对面,这两者价值取向注定是相反的。所以有些人说又要艺术又要商业,我并不奢望。国际上确实可能出现那样的艺术电影,票房成绩也很优异,其实就像社会上某位学术精英成了明星,但是呢,绝大多数搞学术的人没有机会成为明星,而是要踏踏实实做学问,这也是我拍电影时的心情。”■

(文 / 李东然) 刘杰傈僳族电影