守护在荒蛮之处

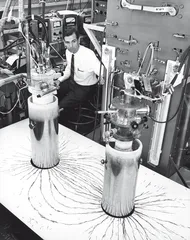

作者:苗千 ( 罗斯纳用强磁铁做铁屑试验,利用铁屑来观察磁场 )

( 罗斯纳用强磁铁做铁屑试验,利用铁屑来观察磁场 )

加西亚·马尔克斯在他的传世名作《百年孤独》的开篇就用一种魔幻主义的手法描写磁力:“他拖着两块金属锭(磁铁)走家串户,引发的景象使所有人目瞪口呆:铁、铁盆、铁钳、小铁炉纷纷跌落,木板因钉子绝望挣扎,螺丝奋力挣脱而吱嘎作响,甚至连那些丢失多日的物件也在久寻不见的地方出现,一窝蜂似地追随在梅尔基亚德斯的魔铁后面。”磁力因为通过看不见的磁场来传递,最初使人们感到尤其迷惑。人类认识和利用磁力都由来已久,但直到1864年来自剑桥大学的苏格兰科学家麦克斯韦发表了著名的论文《电磁场的动力学原理》,才真正揭示了电磁现象的本质。他用一组漂亮的公式描述电场和磁场的行为以及彼此的相互作用,由此而得名的麦克斯韦方程组更被认为是科学中美的象征。物理学家费曼对麦克斯韦方程组极为赞赏,他认为这是物理直觉和数学表达完美结合的表现,他说,在一万年之后,人们会忘记19世纪发生的美国独立战争而只记得麦克斯韦发现了电磁场方程。但是这个方程组并非是完全对称,它描述了可以存在单独的电荷,却否认“磁荷”可以单独存在,这与实验观测是相符的。

电与磁可以由相互作用而产生,但是彼此之间缺乏严格的相互对称型则是物理学中最古老的难题之一。美国科学家富兰克林最早发现并命名了正负电量,并且发现它们可以相互分离(但是关于富兰克林在雷雨天里面用金属线放风筝的传说则很有可能是假的,这种风筝即使能飞起来,其传递的电量也足以致命)。人们也发现了带电的基本粒子(比如带有负电的电子和带有正电的质子)可以单独、稳定地存在。磁体却完全不同,每个磁体都有南北两极,如果你把一个磁体从中间折断,它仍然还会在两端产生新的南北极,这个过程可以一直持续下去,一直持续到一个基本粒子,它仍然具有南北两极。那么自然界是否存在一个单独的粒子,只带有一种相对于电荷的“磁荷”?这就是科学家们想象中的“磁单极子”(magnetic monopole),一种只带有一个磁极的粒子。有几种理论都预言了磁单极子的存在,其中,著名的理论物理学家狄拉克(P. A. M. Dirac)最早于1931年在以他的名字命名的狄拉克方程中预言了磁单极子的存在。作为一个有高超数学功底的理论物理学家,狄拉克根据方程的对称性还预言了带正电的正电子(positron)的存在。正电子虽然听上去让人难以置信,却只用了两年时间就被美国科学家安德森(C.D.Anderson)在研究宇宙射线时被发现,而磁单极子,被预言存在80年之后,仍然只存在于理论中。

磁单极子的存在并非只是为了适应理论上的对称原则,使麦克斯韦方程组看上去更漂亮一些,它同时也具有重要的现实意义,它可以解释为什么电荷不能以连续的形式而只能以量子化的形式存在(一个电子带有的电量被认为是一个基本电荷:1.6×10-19库伦),一种统一强相互作用和弱相互作用的基础理论同样需要磁单极子的存在。磁单极子在实际应用中也尤为重要,大量的磁单极子足以实现一场新的技术革命。人们也可以利用磁单极子制造出足以禁得住核爆炸的超级强度的材料,超高效的电机、高温超导材料、量子计算机……同时还可以大量应用在磁悬浮技术中,正是因为如此,每一次发现疑似是磁单极子的踪迹总是能引起科学界的一片哗然。

科学家们一直希望磁单极子能够从天上掉下来,因为地球每时每刻都在经受着宇宙射线的辐射,这些宇宙射线的粒子具有在地球上难以达到的高能量,可能会有因碰撞产生的磁单极子,同时,科学家们也设想在宇宙大爆炸中产生了大量的磁单极子,但是大多都在宇宙的发展过程中湮灭了,极少数剩下的磁单极子也很有可能藏在宇宙射线中。1973年,美国加州伯克利大学的普莱斯通过一只放入高空的气球探测宇宙射线的组成,发现了疑似磁单极子的踪迹,这个发现也在1975年被发表在《科学》杂志上,但是随后遭到了很多人的质疑,因为其他粒子也可能造成同样的痕迹,这并不能让人信服。

另一个故事则更有意思,美国斯坦福大学的卡布雷拉(B.Cabrera)用超导量子干涉环(Superconducting Quantum Interference Detector,简称SQUID)探测磁单极子。在1982年2月14日,他们观测到了干涉环上磁单极子存在的证据。这个观测结果也马上就被发表在了1982年5月的《物理评论通讯》(Physics Review Letters)杂志上。因为这次观测发生在情人节,因此这个粒子(如果真的存在的话)也得到了一个浪漫的名字——“情人节磁单极子”。虽然这个结果只能由磁单极子来解释,但是也只观测到了一次(因为当时卡布雷拉并不在场,也有人认为这是一个恶作剧),磁单极子如雁过寒潭,20多年来再也没留下过什么踪迹,正如那句德国谚语所说:“只发生过一次的事情就像没发生过一样。”不过物理学家们也可以由此估算磁单极子的数量:如果它真的存在的话,那么至少在1029个核子中才存在一个磁单极子,可能这也正是它如此难以寻找的原因。2003年,《科学》杂志上发表了一篇文章,一组来自日本、中国和瑞士的科学家声称他们发现了磁单极子存在的间接证据,他们在铁石晶体中发现了反常霍尔效应,这个现象只能用磁单极子存在来解释。但是毫无疑问的是,人们需要更多、更加直接的证据证明磁单极子的存在。

( 苏格兰科学家麦克斯韦 )

( 苏格兰科学家麦克斯韦 )

有些科学家希望可以通过天文望远镜从宇宙射线中发现磁单极子,但是很显然这取决于地球周围究竟存在多少个磁单极子(或者究竟有没有),美国范德比尔特大学的托马斯·威勒(Thomas Wealer)把它比做自然界的“礼物”,他说:“也许大自然想给我们一个礼物,但是后来它又不想给了。”

尽管真正的磁单极子很难探测到(也许它们压根儿就不存在),但是人们却创造出来了非常类似的东西。2009年在《科学》杂志上发表的一篇论文引起了人们的极大关注,一组来自德国和英国的科学家声称,他们在柏林进行的实验中,通过一种名为“自旋冰”(spin ice)的材料制造出磁单极,虽然这并非是狄拉克预言的基本粒子,但是仍然引起了人们的极大关注。2011年2月在《自然·物理》杂志发表的另外一篇论文中,来自英国和法国的科学家用类似的方法制造出了“类磁单极子”(这是一种凝聚态物理材料的性质,不是基本粒子),他们使这种性质持续长达好几分钟,并且被认为是获得 “磁流”(相对于电流的)的第一步。虽然人们现在还不知道这有什么用处,但是不代表以后不会对人类产生重大的影响,毕竟,“在很长一段时间以内,电对人类也没什么用处”。

为什么没有磁单极子从天而降,也许美国航空航天局(NASA)最新的发现可以解释。NASA在2011年6月9日发布了一条新闻——《来自太阳系边缘的惊奇》(A Big Surprise from the Edge of the Solar System),报道了旅行者探测器(Voyager Probes)在太阳系边缘的最新发现。它们来到了之前从来没有涉足过的地方,距离地球90亿公里的太阳系边缘,并且向地球传回信号。它们发现,在太阳系边缘遍布着大约1亿英里宽的“磁泡”(Magnetic Bubbles),这个宽度大概相当于从地球到太阳的距离。“旅行者1号”探测器在2007年进入了这个充满了磁泡的区域,紧接着,一年之后,“旅行者2号”也进入了这个区域——直到现在,研究者们才明白这其中的意义。

太阳的强大磁场可以一直延伸到太阳系的边缘,因为太阳自转的原因,它的磁场显得扭曲而褶皱,“有点像芭蕾舞裙”。在太阳系的边缘,这个舞裙的褶皱被挤成了一团。当磁场被挤压的时候,磁力线发生了奇妙的变换,它们自己连接了起来,形成了一大堆从来也没有人想象过的磁泡。上世纪50年代人们对此处的想象大不相同:在远处的磁场会以一种优美的形式形成弧线,最终折回到太阳。但是实际上这个磁泡脱离了太阳磁场,自我包容。

是否存在这样一个“磁泡”区域,在科学上也是一个重要的问题,因为这决定了太阳系如何与银河系的其他部分相互交流。粒子探测器上得到的数据可以告诉我们这个巨大的“磁泡”区域的意义,当太阳系在银河系中运动,随时面对着被黑洞和超新星爆炸加速到接近光速的亚原子粒子构成的宇宙射线,但是宇宙射线却在准备进入太阳系的时候被这个巨大的“磁泡”区域所阻挡,它构成了太阳系抵御宇宙射线的第一道防线,守卫在荒蛮之处,因此被科学家们称为“太阳盾”(Heliosheath)。

旅行者探测器还在前行,它不停地拓展人类的探索空间。“撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。”这才仅仅是开始,一定还有更多的惊奇在后面。正如苏格拉底所说:“我知道我一无所知。”这是科学的乐趣,也正是人类的乐趣。■(文 / 苗千) 荒蛮守护