北大氛围和李大钊的选择

作者:王恺 ( 蔡元培 )

( 蔡元培 )

“五四”前后的分野

“作为近代中国的第一代知识分子,梁启超和章太炎引导人们走入启蒙运动的门槛,可是,他们不能够也不愿意跨越这门槛而进入一个陌生、孤寂、充满疑惑的世界。”这是汉学家舒衡哲在《中国启蒙运动》里所做的分析,新一代的反传统主义者,如李大钊、陈独秀,不再致力于救国运动,开始探寻国家在精神和思想方面落后的固有根源。

1916年,蔡元培来到北京大学,他以前所未有的深入和持久的方式改造着北京大学。李大钊,被章士钊推荐为北京大学图书馆馆长,按照五四运动的学生领袖之一许德珩的回忆,学生们普遍和李大钊感情亲近,他在日本写的《青春》中的句子曾传诵一时:“以宇宙之青春为自我之青春,宇宙无尽,即青春无尽,即自我无尽。”

许多学生在见到李大钊之前已经对他很仰慕了,他是新文化运动中的领军人物之一。李大钊刚来北京大学图书馆的时候,许德珩就认识了他,相比起陈独秀,这位图书馆长和人亲近了许多。陈独秀整顿上课纪律,有一次把许德珩、俞平伯等几个人都记了缺课——其实是误记。结果许德珩一怒之下把布告牌砸了。一直到“五四”时,当许德珩认识到陈独秀支持学生运动时,才对他印象改观。

而李大钊完全不同,在许德珩印象中,这位总是穿着褪色布袍子的图书馆长诚恳谦和,含笑接待来向他求助的青年,没有架子。有研究者指出,当时李大钊月薪180元,足以养活四五十人,可还是这样朴素,这和他早年居无定所、颠沛流离的生活有关。章士钊说李大钊当时没有“欧美之镀金品质”,并未引起北大同人的注意,所以性格谦和。但是舒衡哲研究出更深层次的理由:此时的李大钊清晰感觉到自己身为“新旧文化之间过渡一代”的困境,他必然会寻求年轻的同盟者,最后发展成对青年的看重和期许。

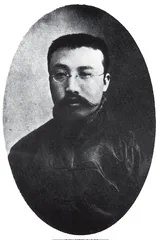

( 李大钊 )

( 李大钊 )

都是《新青年》最主要的撰稿者,在年龄上,李大钊其实也并不比这批求学的青年大多少。按照许德珩的回忆,李大钊只比他大一岁,他们迅速变成亦师亦友的关系。当时李大钊着力整顿图书馆,在他手下,诞生了中国第一个现代图书馆,大量的外文书籍和中外期刊出现在图书馆里。

1918年10月,北大搬到沙滩红楼新址,按照考证,一楼除了两间教室外,基本为图书馆所在地。李大钊的图书馆主任室外挂了牌子,不大的房间,却是当年北大少数思想辩论最集中的房间之一,无数次的争辩都发生在这里。

( 1921年9月,蔡元培(中)率中国教育代表团出席太平洋各国教育会议时与代表团成员合影 )

( 1921年9月,蔡元培(中)率中国教育代表团出席太平洋各国教育会议时与代表团成员合影 )

这种争辩,在当时的北大极为平常。许德珩回忆,在1918年10月“一战”结束后的中山公园讲演大会上,讲演者各抒己见,完全是不同的思想体系在争辩。胡适觉得协约国之所以胜利,全靠美国的帮助;蔡元培则提出了劳工神圣的口号;而李大钊最激烈,他提出了“庶民的胜利”,庆祝“绝非哪一国之胜利”,而是“全世界庶民的胜利”,因为战争的根源,在于帝国主义制度,而现在面临着这个制度的破产。也就在此前后,他发表了多篇文章,提出了他刚刚接受的“布尔扎维克”主义的观点。只是“布尔扎维克”才是通俗的译名,马克思的翻译名称还是“马客士”,所以,后来在李大钊指导下成立“马客士思想研究会的时候”,很多人以为李大钊在自己图书馆办公室研究的是人口学家马尔萨斯,当时他的译名也是马客士。

此时此刻,李大钊与他的朋友胡适已经走上了不同的道路。时至今日,我们已经能客观地看待这场当初的“问题与主义”的争论:胡适刚回国的时候,有20年不谈政治的诺言,在陈独秀因散发传单被捕,李大钊因避难返回昌黎的时候,接办了《每周评论》的实验主义的信徒胡适发表了文章《多研究些问题,少谈些主义》;可是李大钊在下一期上就发表了信件《再论问题和主义》,在李大钊看来,主义有理想和实际两个方面,而主义一定要和实际的社会运动结合,可以使理想成为现实。

( 左起:张申府、刘清扬、周恩来、赵光宸1923年在德国柏林 )

( 左起:张申府、刘清扬、周恩来、赵光宸1923年在德国柏林 )

李大钊明确自己喜欢谈论“布尔扎维克”主义,并不隐晦。当时中国各种“主义”五花八门,思想界极其复杂,仅无政府主义的书籍就有70多种。安福系的王揖唐也在谈论“社会主义”,两人之后又多次在杂志上讨论过这个问题,直到1919年因杂志被北方军阀查封才中断。

在胡适看来,这只是一种学术性的争辩,虽然他承认这是与马克思主义者冲突的第一回合,可是,当时除了李大钊的几篇介绍性文章外,当时中国人对马克思并不了解,所以,胡适并不是把马克思主义当攻击目标。而对于李大钊而言,他和胡适的友谊并未受到影响,两人只是在主义上分道扬镳,他思想里强烈的道德感,浓厚的人文色彩,使他能和胡适、蔡元培和周氏兄弟都保持良好的沟通。

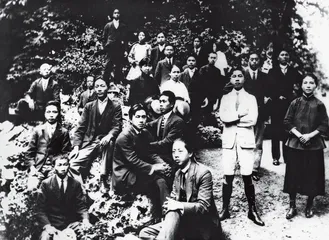

( 1920年7月,湖南新民学会留法勤工俭学人员在蒙达尼举行会议时留影 )

( 1920年7月,湖南新民学会留法勤工俭学人员在蒙达尼举行会议时留影 )

即使是后来李大钊成为共产党的领袖,他仍然是北平知识界群体的一员,一直通过各种途径增加知识界的团结和合作,研究者称之为李大钊的策略,他一生都在努力寻找同盟者。不过,李大钊还是向一切接受他观点的人宣扬马克思主义,他留日时期的朋友林伯渠回忆,李大钊当时寄给他几封信件,详细地介绍十月革命,还对中国形势阐明了自己的观点,对于如何联系群众、组织军队都有筹划。老同盟会员就是这样转变为共产党员的。

思想碰撞的社团和李大钊的选择

“五四”前夕,北大社团成立了若干,蔡元培、李大钊等人都是他们的坚定支持者。蔡元培一直用“纯学术研究”为这些思想异端、风头颇劲的社团辩护,他一直希望这些学生能做到专心求学。在徐悲鸿所绘封面的第一期“国民”杂志,蔡元培提出学生们要“正确”、“纯洁”。但是实际上,这些学生社团一开始就不是在进行学术研究,例如国民社的成员认为,救国才是国民社唯一的行动。因为救国的目标,从前一直在书斋练习毛笔字,很反感学生搞社会运动的邓中夏也走进了国民社,很快成为性格坚硬、冲动有干劲的骨干。

许德珩回忆,社团因为彼此间有政治倾向,不像他们的老师辈那么团结,而是隔阂很深,甚至不相往来。偶一有问题就写出揭帖贴在墙上,赞成反对,你唱我和,颇像大字报。傅斯年和许德珩本来是同班同学,可是一个加入新潮社,一个加入国民社,双方争论十分激烈,傅斯年不赞成反日,就不加入由许德珩他们把持的学生会,新潮社提倡白话文,国民社则用文言体发表文章,双方互不相让。罗家伦先已经加入了国民社,可是一旦和同学闹翻,马上被新潮社争取去了。“五四”前,李大钊才调和了各派矛盾,动员新潮社的罗家伦、康白情加入到学生会,又说服许德珩允许他们参加。

“五四”前后,图书馆已经具备了吸引力。“设备还很简陋,地方也不宽敞,图书也不够齐备,但是常常挤满了人,其中以搜索新奇思想的‘左’倾者占多数。少数的社会主义期刊常常被借阅一空,休息室中,三五成群的青年高谈阔论,马克思主义和无政府主义常是他们的主要话题。”

按照当时学生运动的领袖之一张国焘的回忆,当时在北京,唯有李大钊一人,有可能联系各种社团和派别,形成统一的社会主义运动,因为李大钊的个性之温和且极富耐心,都非常人可比。他自己早年又是学生闹风潮的领袖,同情学生的热情,同情俄国革命,但是也不排斥无政府主义和其他各派社会主义。

“他不是说教式的人物,他过去一直没有向我宣讲过马克思主义。”张国焘作为学生领袖在“五四”后流亡上海,几个月的流亡生活,几乎使他变成了学生政客。张国焘曾向李大钊感叹,李大钊只是静静倾听,他很重视张国焘在上海和孙中山的接触,更关心他和陈独秀的往来。听完后才探讨救国途径——除效仿苏俄革命之外没有别的前途,而苏俄革命的根源在于将马克思主义做指导。

李大钊此时感叹的是,他和陈独秀对于马克思的研究都不够,不要像当时很多人一样,把研究马克思主义当时髦,设法利用之意大于信仰和研究。

在老成沉稳的李大钊心目中,了解和研究马克思可能更重要,当时政党没有立刻成立,马克思主义学说会成立了。按照当时的成员朱务善的回忆,1921年,他和邓中夏一起找到李大钊,要求组织马克思学说研讨会,分成讨论小组和定期演讲,李大钊没有加入这个研讨会。研讨会充分展示了当时北京大学的思想状况,在刘仁静的记忆里,当时参加的十几个人,有的相信马克思主义,有的相信基尔特社会主义,有的相信无政府主义。其实,大家对基尔特社会主义和无政府主义也没什么研究,只是在报刊上看了些文章,觉得对自己胃口,以后看到别的主张好,也会很快改变。

因为无政府主义者相信自由,不相信组织,所以马克思主义研讨会没有会长、干事,也没有章程,开会愿意来就来,不少学生讽刺这是个时髦小团体。当初研究会的活动场所被称为“康慕尼斋”(即共产主义室),两边还有对联:“出实验室入监狱,南方兼有北方强。”前句出自陈独秀的名言,后句是李大钊想出来的,他觉得南方人行,现在要求南北都行。现在这两间房子何在,并没有准确说法,所以也没有辟出专门的纪念室来。

李大钊究竟是不是马克思主义研究会的领导者,现在还没有定论,不过毫无疑问,他是马克思学会坚决有力的支持者。当时罗素来华,大家争论社会主义能否救中国。马克思学会在沙滩红楼的一间教室展开了辩论,题目就是“社会主义是否适宜于中国”,李大钊是评论员。那是学会最大的活动之一,李大钊上台时,鸦雀无声,他用了日本学者河上肇的观点,说明封建制度一定会转化为资本主义制度,而资本主义制度也会向社会主义制度转化,就像雏鸡从蛋壳中出来一样。他说话声音不大,又很沉静,这是多数听众首次接受唯物史观的讲座,即使是反社会主义的学生,也觉得他的说法一针见血。

按照日本学者石川祯浩的研究,此时的李大钊文风和思想都与前几年不同,接受了马克思主义后,他的思辨体系和文风都变得更有感染力,更直截了当,这也是他能使多数听众接受马克思主义的原因。

魏金斯基来访

魏金斯基来访的重要性,是在之后才被普遍意识到的,可是在当时,没有几人知道,这位27岁的共产国际远东支部的代表,能给中国革命带来这么大的变化。事后的回忆也模糊不清,包括他的年纪,张国焘觉得是30多岁,而罗章龙印象中是40多岁,但是毫无疑问,所有人都对这位称自己是记者的俄罗斯党人印象深刻。

北大在“五四”后有了国际声望,当时北大只要出证明,在国内学过什么课程,国外就承认有效,这是国内第一所获得国际名声的高校,而李大钊也成为学校的名人,来找他的外国人很多。魏金斯基以记者之名而来拜访,谨慎的李大钊此次没有和他深入讨论成立共产党组织的问题,只是给他写了介绍信,让他去上海找陈独秀深谈。而北京缺乏工业基础,没有无产阶级队伍也确实是实情,魏金斯基很清楚地看到了这点。

在罗章龙的回忆中,魏金斯基来访后,由于李大钊的建议,召集了一些学生在图书馆座谈。魏金斯基的工作细致,座谈会上他介绍了苏联的情况,到了下面,他又单独找同学了解情况,他说话很有煽动力,告诉他们,应该建立党组织,他会把情况向共产国际汇报,并且鼓励他们多学习俄罗斯的十月革命。他鼓励学生直接找他。在东直门的外交公寓,罗章龙刚坐下来,他就询问学校南方人多不多,在读什么书,他记得罗是湖南人。他还记了一批同学的通讯地址,表示要寄革命期刊来。就是在魏金斯基教育下,罗章龙表示他们逐渐和无政府主义者分开行动,因为革命要强调组织纪律,要搞工人运动,而无政府主义者不能认同这几点。

张国焘回忆,他第一次是和李大钊一起见到魏金斯基的。那是1921年1月,魏金斯基随身带着陈独秀和李汉俊的介绍信,重新回到北大图书馆来,充分说明此人可以信任。

这次深谈,谈到了这样的关键问题:中国革命是中国人民自己的事情,苏俄政府不会干涉,但是共产国际是会站在国际立场上进行支持的,并且强调,各国的共产党不会被强迫服从共产国际的指挥,这点对于当时中国的革命者非常有说服力。

此时,于1920年直皖战争前夕被李大钊动员去上海找陈独秀的张国焘已经心中有数了。当时北京局势紧张,李陈都主张大干一场,但是如何做事,还没有最后确定。李大钊的意思是,主张从研究马克思主义入手,但是如果陈独秀有进一步的想法,他也都赞成。这就是南陈北李相约建党的开端。

张国焘去上海的时候,对共产主义的想法只是热情,比较空洞。他终日在上海会朋友,被陈夫人讥讽为到上海来找女朋友来的。直到和陈独秀深谈后,他才逐渐被感染。陈独秀目光炯炯,每天午饭后滔滔不绝,主题就是中国要建立一个共产党。

在上海的时候,张国焘在一天夜晚发现有一个外国人和一个山东口音的翻译从陈家出来,事实上,这就是魏金斯基和他的翻译杨明斋,双方失之交臂。第二天,陈独秀很高兴地告诉他,共产国际的代表来找过他了,对中国建党一事表示支持,所以回到北京后再见到魏金斯基,李大钊和张国焘都已经心中有数了。

1920年8月底,回到北京的张国焘很兴奋地将上海的情况和李大钊说了一遍,李大钊当即表示,既然陈独秀先生在南方已经开始建党,那么在北方也应该一致进行,并且由张国焘草拟了给陈独秀的回信,这封回信成为北京组党工作中的第一份文件。

最初的党员

北京党小组最早的党员是张申府和李大钊、张国焘三人。为何有张申府?原因在于,信奉罗素的张申府早就是陈独秀和李大钊的好友,三人常常在北大图书馆聊天,当时陈独秀在上海筹备建党,因为胡汉民等都不同意,所以他给张申府写信征求意见,建党与否,党的名称该叫社会党还是共产党。陈独秀说:“这件事在北大只有你和守常可以谈。”因为北大反对者也众,而建党应该是秘密进行的。张申府和李大钊研究后,还是觉得叫共产党比较合适,他们俩成为最早的党员,并且一致认为要发展党员。

首先想到的是天津的刘清扬。刘是“五四”时期女界学生领袖,也是天津觉悟社的早期领导者,非常能干,学联去南洋筹款也是她去。这时候她已经回到北京。可是为了一个奇怪的理由,她没有加入,根据刘清扬自己的回忆,她之所以拒绝,是因为张国焘当时追求过她,而她觉得张国焘气量不大,思想狭隘,没有远大革命理想,所以当时就拒绝了张国焘。被李大钊找去后,听说张国焘也会被发展成党员,她就毫不迟疑地拒绝加入,害怕张国焘进一步追求她,这件事情成为她的终生遗憾。

事实上,早期党员由于没有经过共产主义教育,普遍在思想和行为上存在随意性。即使是张申府,也在到欧洲后不久,既不参加会议,也拒绝遵守党的章程,“很快放弃了他作为发起人的责任,后来连党员名义也消失了”。原来的计划是他在欧洲留学的时候发展那边的党员支部的,可是学者气很浓的他显然不是行动者,到欧洲留学后,他很快和刘清扬结合了。

上世纪80年代舒衡哲曾采访张申府,发现他似乎是革命者,但是总是若即若离,只能成为革命的同路人,特别是革命要求行动的时候。他自己说:他不会淹没在群众情绪里,在这方面,他像罗素,但有时候不偏不倚,保持逻辑头脑。

张国焘回忆,他和李大钊当时发展党员的时候,标准不严,他的同学罗章龙和刘仁静对马克思主义有研究,就被招收进来,为了争取广大同盟,黄凌霜等5位无政府主义者也加入其中。不过到11月,无政府主义者就退出了,因为他们强调不能有职务,不能有头衔,双方保持了友谊关系,别的就免谈了。

按照当时早期共产党员朱务善的回忆,当时党员们没有党纲,也没有书面上的党章,当时北京还有一个贿选政客胡鄂公成立的党也叫“中国共产党”,那是拿中国共产党的名义企图和共产国际搞关系的政客小组。在调查清楚他们参加了贿选事实后,他们被开除出了共产主义青年团。

因为都出身于学生的,大家还是常常意气用事,不懂党的纪律,偏重于感情。邓中夏和几位同学为某问题争执不停,他很生气,向大家宣布:我不对,开除我吧。蔡和森当时在北京,于是几人相约,去李大钊家里和解,这样的和解频率很高,不过对于大家的事后团结也很有效。当时刘仁静年纪不大,常常闹意见,不参加社会活动,但是要求去做工人工作。后来党同意他去工人中工作,买好了车票,准备了行李,他又不去了。党也没有处分他。

北京的“一大”党代表

在1921年的6月,选拔北京的代表去上海参加党的第一次代表大会的日程已经提出,北京被要求派遣两个代表参加,各地的党员实际上都盼望李大钊出席,但是李大钊正好碰到学校工作繁忙,他此时的公开身份是校务秘书,事实上做了很多代理校长的工作,不能离开,北京小组就选了张国焘和刘仁静参加。

刘仁静回忆,选举代表的时候正好是暑假,这批党小组成员在西城租了房子,为考大学的青年补课,张国焘教数学,邓中夏教国文,他自己教英文。收到了李达的来信后,在场的5名学生党员就开会研究,李大钊不在场,所以学生们也没有推选他去,因为知道他最近校务繁忙。不过刘仁静他们觉得,李大钊不会反对由学生党代表去参加这次会议,他很少反对学生的意见,原因还是他的和蔼。

当时罗章龙和邓中夏都表示不愿意去,就决定由刘仁静和张国焘作为代表。在“一大”会上,刘仁静和李汉俊的争执成为主要争端,李汉俊认为,中国共产主义者采用何种党纲和党章,应该到世界各国考察后再确定。因为当时俄、德都有革命者,应该考察后在国内设立马克思大学,从事研究后才能做决定。而在北大已经有“小马克思”之称的刘仁静觉得,中国共产党应该信仰马克思主义,应该武装夺取政权,建立无产阶级专政。反对议会民主党的政策。

不过根据另一位代表包惠僧的回忆,刘仁静当时只有19岁,像孩子,书呆子气十足,当时他是国内少有的读过《哥达纲领批判》和《国家与革命》的人,所以喜欢引经据典。李汉俊毕业于日本帝国大学,聪明伶俐,不太说煞风景的话,看到他的意见只有陈公博支持,也就不坚持了。

北京两位代表给大家留下了深刻印象。刘仁静也看重李汉俊的理论水平,在最后一天南湖会议的时候,在船上选中央领导,刘仁静是唯一投票给李汉俊的人。他不赞成李汉俊的观点,可是觉得他有能力。当时是无记名投票,最后选出来的是陈独秀、李达和张国焘组成中央局。唱票的时候大家听到李汉俊的名字,都感到意外,董必武脱口而出,谁选的?刘仁静说是他,大家都没做声。

李大钊虽然没有去上海参加“一大”会议,但是在北方的张家口、唐山,包括内蒙古等地,党组织在他的推动下,迅速广泛地建立起来,群众性的工人运动也开展起来。■

(文 / 王恺) 历史中国近代史北大马克思主义陈独秀李大钊无政府主义选择刘仁静氛围张申府李汉俊北京大学图书馆张国焘蔡元培五四运动