白音海鲁尔:一个牧民合作社的故事

作者:李伟 ( 牧民阿鲁斯、通丽嘎夫妻和他们两岁的女儿。他们至今仍然保持着游牧的生活方式 )

( 牧民阿鲁斯、通丽嘎夫妻和他们两岁的女儿。他们至今仍然保持着游牧的生活方式 )

游牧

车窗外一片漆黑。地平线的尽头,闪电划过夜空,带来瞬间的光芒。

乌日根朝乐开着那辆长城牌吉普车,沿着草原上深浅不一的车辙前进。他有一种草原动物般的敏感,无论什么时候他都能在平展的大草甸上判断方向,闭着眼睛也可以找到那些零散的蒙古包。乌日根朝乐今年41岁,他是呼伦贝尔白音布日德嘎查(村子)的嘎查达(村长),也是白音海鲁尔牧业合作社的理事长。

隐约中,前方出现了一点微弱的白色光芒。乌日根朝乐向那个方向开去。车停下来,牧羊犬在一边大声吠着,牧民呼拉琴呼打着手电站在蒙古包外迎接我们。他的妻子回城里办事了,腾出了一个床位,我们才找到了一个落脚点。

呼拉琴呼今年33岁,名字翻译过来意思是“牧民孩子”。他身体强壮,脸色黑红,小学毕业后就在草原上放牧,还是个很棒的摔跤手,曾经在旗里拿过冠军。蒙古包很小,直径3米多,最高处2米左右,门很低,只有1米多高,需要蜷起身体才能进去。

( 巴特尔(右)13年前从赤峰来到呼伦贝尔放牧,供两个孩子读大学,并攒下一笔钱 )

游牧之家,生活很简单。蒙古包中心是一个炉子,里面烧着牛粪。两侧各有一张小床,被子叠得很整齐。地上铺着红色的木地板,漆面已经斑驳。角落里还有两个天蓝色的小柜子,比正常的家具要小一些。炊具、毛巾、衣物挂在蒙古包的墙壁上。空间小,但井井有条,各就各位。蒙古包后面有3个大铁皮箱,下面装着轮子,像小火车一样连在一起。那里装着他们夫妇俩的全部家当。

晚上的娱乐就是柜子上那台12英寸的电视,还有一台收音机。当电视的画面开始上下跳动的时候,意味着白天风车发的电已经消耗殆尽。“睡吧。”呼拉琴呼关上电视,拉上了被子。万籁俱静,黑暗袭来。只有羊群在圈里咩咩叫着,此起彼伏。

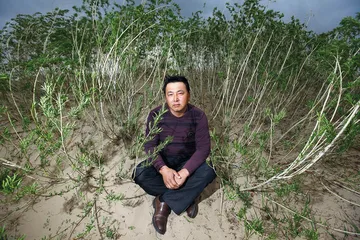

( 通丽嘎的奶奶到孙女家小住。为保护草原,他们用铁丝将沙丘围住,不让牛羊进去吃草 )

( 通丽嘎的奶奶到孙女家小住。为保护草原,他们用铁丝将沙丘围住,不让牛羊进去吃草 )

3点半,北国草原的天就已经亮了。呼拉琴呼起了床,把牛粪放在炉子里点燃,火苗噼啪作响,蒙古包逐渐暖和起来。他先煮了一大锅奶茶,里面放了很多炒米,把奶茶倒满整只暖瓶,可以喝一天。1000多只羊围在一个直径十几米长的羊圈里,不远处系着他的黑马,牧羊犬拴在水车边上,摩托车停在帐篷边,风车在后面吱吱呀呀转着。

此前一天,呼拉琴呼才把蒙古包扎在这个名叫“蘑根塔勒干”的地方,翻译过来是“蘑菇头”的意思。夏天,这一带的草甸上的白蘑菇长得最多。每年的5月到12月,呼拉琴呼夫妻赶着羊群在这片草原上游牧。逐水草而居,居无定所,平均十几天就要搬一次家。蒙古包的拆卸和安装只要半小时。与祖先们不同的是,每次搬家不再用牛拉勒勒车。而是再借来一辆小四轮拖拉机,拖上他的箱子“小火车”,骑上马赶着羊群,前往下一个营地。

( 奶牛是牧民的主要收入来源,但是饲养高产奶牛需要投入大量的人工 )

( 奶牛是牧民的主要收入来源,但是饲养高产奶牛需要投入大量的人工 )

1000多只羊在大草甸上散开,阵线拉开了一两公里。呼拉琴呼穿着蓝色的蒙古袍牵着马走在后面,有的羊走偏了,他就骑上马挎着套马杆飞驰而去,驱赶归队。羊群吃饱了就趴在草地上晒太阳,他也躺在草地上看蓝天嚼草棍,或者和其他的牧人围坐着聊天。天空回响着鸟的叫声,抬起头却看不见鸟。偶尔低下头,却能在草窝里发现几枚鸟蛋。草原上不时看到一圈一圈的黑土或是绿草,那是羊圈搬走后的印记。

每天,呼拉琴呼在外面牧羊,妻子看家做饭。中午会有人骑着摩托来送菜,黄瓜两块钱、青椒3块5,他们不太舍得,更多的是割一块风干肉煮一点面条吃。吃饭的时候,呼拉琴呼端着碗对着门口。看到有不老实的羊走远,就放下碗骑上摩托赶回来。如是几次,一顿饭吃得断断续续。下午,他把羊群赶到泡子边喝水。16点多,羊群回圈,肚子已经吃得圆滚滚。现在正是牲畜抓膘的季节。

( 清晨,牧民呼拉琴呼驱赶最后几只不愿出圈的羊,放牧的一天开始了 )

( 清晨,牧民呼拉琴呼驱赶最后几只不愿出圈的羊,放牧的一天开始了 )

外面的世界显得那么遥远。呼拉琴呼每年难得进一次城。他们有个8岁的小孩,在旗里读小学。看孩子买东西的事情都是妻子去做。

大概骑摩托半个小时,就是通丽嘎的蒙古包。她今年29岁,是个漂亮的蒙古族姑娘。3年前通丽嘎嫁给了阿鲁斯,住到了这片草原上。今年4月份,她家的蒙古包安在了一条沙梁的后面。这里比较暖和背风,正好给羊群接羔。除了蒙古包外,通丽嘎和阿鲁斯还有一辆房车——一间装在4个轮子上的板房,只有四五平方米大小。他们在蒙古包里吃饭接待客人,平时和两岁的女儿睡在“房车”里。很多牧民都愿意花上1万元买辆“房车”,搬家的时候套上拖拉机就走,都不用收拾东西。

( 乌日根朝乐是白音海鲁尔合作社的理事长,他通过合作社对嘎查的草场、劳动力和设备进行了资源重组 )

( 乌日根朝乐是白音海鲁尔合作社的理事长,他通过合作社对嘎查的草场、劳动力和设备进行了资源重组 )

生了小孩后,阿鲁斯一家在陈巴尔虎旗的城里租了一间房。冬天太冷,孩子住到城里的楼房。再过几天,他们可能继续“倒场”。搬与不搬,什么时候搬,并没有严格的规定。一切判断都从经验出发,草场吃得差不多了,就换个地方。羊吃到更好的牧草,抓膘长肉,牧场也得以休养生息。

草场

寒冷而漫长的冬季刚刚过去,广袤的呼伦贝尔草原上开满黄色和蓝色的野花。一个月前,这里还覆盖着厚厚的积雪。额尔古纳河、海拉尔河、莫尔格勒河缓缓流过,草原上留下了大大小小的泡子。羊群、马群悠闲地在湖边喝水,草原最美的季节就要到来。

陈巴尔虎旗位于内蒙古呼伦贝尔草原深处,大兴安岭的西侧,是呼伦贝尔市4个牧业旗之一。白音布日德嘎查是陈巴尔虎旗的一个村庄,布日德是草原上一个美丽湖泊的名字。嘎查有75户牧民,他们散落在75万亩天然草原上。

乌日根朝乐开着吉普车,带我们巡视他们的牧场。“我们的草场没有围栏。”他自豪地说。75户牧民共同使用草场,尽管游牧的区域与他们的祖先比缩小了很多,但他们仍坚守着千百年来的生产方式。这是白音布日德与其他草原村庄最大的不同。

200多年前,乌日根朝乐的祖先——巴尔虎蒙古人——的三个部落分别从大兴安岭和蒙古迁至呼伦贝尔,俗称“巴尔虎三旗”,即现在的陈巴尔虎旗、新巴尔虎左旗、新巴尔虎右旗。巴尔虎蒙古部是蒙古族中最古老的一支,其部族原在贝加尔湖以东巴尔古津河一带从事游牧。

1732年,清政府为了加强呼伦贝尔地区的防守,将包括索伦(今鄂温克)、达斡尔、鄂伦春族和巴尔虎蒙古族士兵及家属3796人迁驻呼伦贝尔牧区,以防俄罗斯侵扰。其中275名巴尔虎蒙古人便驻牧在今陈巴尔虎旗境内。1734年,清政府又将在喀尔喀蒙古车臣汗部志愿加入八旗的2400多名巴尔虎蒙古人迁驻克鲁伦河下游和呼伦湖两岸即今新巴尔虎左右两旗境内。为区别这两部分巴尔虎蒙古人,便称1732年从布特哈地区迁来的为“陈巴尔虎”,即“先来的巴尔虎蒙古人”之意;1734年从喀尔喀蒙古车臣汗部迁来的则相对被称为“新巴尔虎”,即“新来的巴尔虎蒙古人”之意。新巴尔虎蒙古人居住在新巴尔虎左旗和新巴尔虎右旗。

这段民族迁徙的历史还记录在巴彦库仁镇广场的石碑上。巴尔虎人在这片土地上繁衍生息。呼伦贝尔草原是他们的天堂牧场。

很长时期以来,北面的莫尔格勒河畔就曾是白音布日德牧民们的夏营盘,那里夏季凉爽,水草丰美。四季游牧,逐水草而居,一直是白音布日德嘎查牧民们的生产方式,天经地义。冬天主要选择较温暖的地区游牧;在夏季,又前往稍微寒冷的地方去。一年中多次迁徙、搬迁,均有固定的时间、路线和目的地。这样就有效地避免了因乱牧和过度放牧而导致的草原退化、沙化的局面。“牲畜在不同区域吃草,食物的种类也很丰富,抓膘特别快,而且不容易生病。”乌日根朝乐说。游牧实现了开发与生态的动态平衡,在一定的空间,以最灵活的方式配置劳动力、畜群和草场资源,达到最大的产出。

1983年,人民公社制度解体,很多嘎查开始实行家畜承包制,原属于生产队的牲畜和草场分到各家。90年代后,随着“双权一制”(所有权、经营权和家庭联产承包责任制)的落实,牧民们在自家草场边拉起了铁丝网,牲畜在自家牧场内吃草。政策的好处在于打破了原先人民公社“大锅饭体制”,明确了草场和牲畜的权属,调动了牧民的积极性。在短时期内,家畜的数量快速增长。

但定居、定牧逐渐取代了四季轮牧,使得畜牧生产对草场的利用强度增加。草场被分割为小块使用后,自我修复功能也逐渐下降。

1997年,白音布日德嘎查分得了75万亩草场。当时的嘎查达是布赫巴特尔,他身材高大,又黑又壮,人们叫他“黑巴特尔”。布赫巴特尔面临着一个选择:是否像其他嘎查一样,把草场分到各家,然后竖起围栏,开始定居、定牧的生活。草场是牧民最基础的生产资料,如何使用和分配关系到他们未来的命运。

“牧民们开了几次会,决定名义上把草场分到各家名下,但是不竖围栏,由大家共同使用。”今年48岁的布赫巴特尔对我们说。

最终,75万亩的草场资源仍旧由全嘎查集体使用。尽管草场名义上归属各家,但仍是作为最基本的生产资源,仍旧由嘎查统一分配、规划。在这个基础上,白音布日德的牧民们设计出了一套“统分结合”的草场使用方案。

他们将75万亩草场分为放牧区、冬季打草场和沙地保护区。游牧区归牧民统一放牧使用,每年全嘎查开3次牧民大会,根据当年的雨水情况、牧草长势确定放牧路线。游牧区有两个泡子,供所有牲畜饮用。

然后划出9万亩最优质的区域,作为冬营地打草场,储备过冬的牧草,这一区域禁止放牧。打草场按照每家的人口、牲畜数量和贫富程度进行划分,属于各家使用。打草场按照必分、畜量化分和加分三种方式进行分配。每户牧民都必须分到3500米长50米宽的草场;在此基础上,按照家里的牲畜数量进行额外分配,每只大牲口增加草场3米,每只小牲口增加0.5米;此外,对生活困难的牧民,每户加分100米至150米长度的草场。另外在两个定居点之间还留有1.2万亩草场供大家共同使用。

嘎查草原的北部有一条沙坨子纵贯东西,与沙地平行的是滨州铁路。这里原是一道小山梁,上面生有樟子松等名贵树种。20世纪初,俄国人在此兴建中东铁路,大肆砍伐树木,破坏了植被,小山梁变成了沙地。嘎查将这块沙坨子围了起来,承包给愿意治理的牧民,遵循谁治理谁受益的原则。这里是草原上唯一竖围栏的地方,不少村民在里面种了抗旱植被。

“以前我们嘎查的沙化面积是379.6平方公里,占总草场面积的65%。2008年沙化面积为8600亩,只占草场总面积的0.98%。这其中治理的面积仅为3.4万亩,其余52.68万亩都靠自然恢复,这是划区轮牧带来的好处。”乌日根朝乐说。因为环境治理带来了显著变化,他们还得到了第4届SEE.TNC生态奖的提名。

这套出自283名牧民之手的草场规划方案,不乏天才的设计。他们将公共资源——草场——分为公共与私用两部分。公共部分依旧采用传统游牧方式。私用部分为冬季打草场和治沙区域。由于每户牧民打草场的区域是有限的,他们必须根据这片有限的资源决定自家的种群数量,不然冬天草料不够,牲畜就会饿死;或者必须到市场上购买牧草过冬,相应提高畜牧成本。

于是,草场不会因为公共使用,而导致牲畜数量的无限膨胀,避免了过度放牧草原退化的局面。另一方面,沙地承包出去,也调动了牧民的治理热情。

合作社

羊和奶牛是牧民主要的收入来源。

每年3~4月,积雪还未融化,母羊产下小羊,种群就会扩大一倍。6月份剪去羊毛可以换取一些收入。8月份把4个月大的小公羊卖掉,一只羊40多斤可以卖500元。如果养过冬的话,要消耗过多的草料未必合算,所以一般牧民只留下母羊和种羊。八九月份牧民们要去收割牧草,为漫长的冬天做准备。冬天草原的气温有零下三四十摄氏度。每年1月开始,羊群就无法在野外放牧,雪地下很难找到食物,必须依赖干草,直到5月份积雪消融。奶牛则分为本地的三河牛和外来的高产奶牛两种。奶牛需要棚舍圈养,每年有8个月的时间出奶,如果管理不好,产量就很低。

作为最基础的生产资料——草场——已经实现了整体利用,那么劳动工具、劳动力和资金能否重新进行配置?2007年7月,《中华人民共和国农民专业合作社法》开始实施。乌日根朝乐开始琢磨着把牧民组织起来,成立一家合作社。

成立合作社的初衷在于要解决两个日常问题。首先是放羊。牧民家家都有羊,从两三百只到1000多只。一户人家两口人,可以照顾好1000多只羊,那么只放两三百只羊肯定会“窝工”,浪费劳动力。

其次,是打草的难题。如果牧草收不上来,冬天牛羊就会饿死,第二年的生产会受到影响。进入恶性循环后,好几年翻不了身。打草的时候,每家都需要劳动力和机械设备,要用上打草机、搂草机、打捆机、叉车、拖拉机和卡车,需五六个人同时操作。这些设备很贵,凑齐全套打草机械至少需要20万元,且每年只用1个月。而每户牧民平均只有两三个劳动力,机械和人手都很紧张。

一只羊也养两只羊也放。按照乌日根朝乐的设想,牧民的羊可以集中起来,1000多只作为一群,交给一户人家放牧,这样把劳动力节省出来,也提高了效率。秋天收割牧草的时候,设备不一定每家都是全套,可以互通有无,几家在一起打草,有设备的出设备,没设备出劳动力。大户和小户结成一个组,设备、牛羊、工具还是各家的,但是可一起生产,共同使用,把整体成本降下来。这样,至少放羊和打牧草的问题都可以得到基本解决。

在这个合作经济体中,通过内部雇佣和租赁来实现生产资料和劳动力的重组,改造薄弱的小农模式,提高效率,从而对抗风险。同时,由于草场共有,生产资料个人所有,合作组也并不是一个企业,农民不会因为“失业”而失去保障。

乌日根朝乐认为,在白音布日德嘎查搞合作社是有基础的,因为最重要的牧场资源已经实现了统一利用。在此基础上,其他生产要素的重组就容易多了。

为了说清楚“合作社”的作用,乌日根朝乐还请来了内蒙古大学的老师,在牧民大会上做讲解。2010年5月,他们的“白音海鲁尔”牧民专业合作社成立,75户牧民都成为社员。入社牧民每户出资1万元(或者等值的牛羊),作为合作社的集体资产。在组织机构设置上,设立了理事会、监事会等管理机构,并选举产生了专业合作社理事长1名,理事2名;监事1名;会计人员1人。每3年进行一次换届选举。乌日根朝乐和布赫巴特尔当选为正副理事长。

在合作社的体系下,牧民根据自身的“资源状况”进行组合,自由结成合作小组。乌日根朝乐和另外6户村民结成了一个小组。他把自家的1000只羊交给了苏亚拉玛一家放牧,每只羊付4元劳务费。几家牧民还集资5万多元购买了一台捆草机。秋天打草时一起劳动,各司其职,每户牧民承担自己打草场上消耗的油费和机械零配件。

类似的合作组还有5家。内部雇佣的价格和机械使用的方法各自协商,不尽相同。比如阿鲁斯一家有1000只羊,他帮另一个组员代养了200只羊,但并没有收取代养费,而是要求在搬家的时候过来帮忙。由于嘎查内部生产活动很相似,“换工”的现象很普遍。所以合作社内部的交易约定并非越细越好。而是依靠着地域与血缘的信任关系,具有很大的灵活性。

劳动力与资本

与别人家不同,巴特尔的帐篷里没有铺地板,他嫌麻烦,反正过几天就要“倒场”,拆拆装装的不方便。更大的不同是,一般夫妻两个人只放一群羊1000多只,而他们则放了两群羊,共有2000多只,每人各管一群。

巴特尔是内蒙古赤峰的牧民,13年前他带着妻子和两个女儿来呼伦贝尔草原上讨生活。女儿一个8岁、一个5岁,来的时候口袋里只剩下两块钱,买包烟都不够。在白音布日德嘎查,他和妻子给别人放羊。巴特尔能吃苦,夫妻拼命苦干,现在他们已经攒下了20万元,还有200只自己的羊。“我两个女儿都在上大学,嘎查里的人都知道我家。”巴特尔自豪地说。

与农区劳动力溢出不同,牧区长期缺乏劳动力,很多像巴特尔这样的外来劳动力,只要肯干,都有不错的收入。

劳动力的合理配置不仅可以缓解劳动力的紧张,而且可以在内部降低人工成本。合作社的出现对解决劳动力问题具有现实的作用。

每年八九月份打牧草,是人手最紧张的时候。往年乌日根朝乐要雇五六个人,工资接近2万元。现在他可以通过小组内部组合劳动力,省去这笔支出。同时,开捆草机要技术熟练,配合默契,否则会把人卷入机器,造成严重伤害。而牧民们则熟悉操作,不需要培训。嘎查没有学校,孩子们要到旗里学校读书。有时候,为了照顾孩子,家里还需要出一个人去镇上陪读。几家合作后,甚至可以抽出一个人专门照顾几家的孩子。

另一方面,把羊群集中后,劳动力可以转移到附加值更高、环境影响更低的奶牛饲养中。牧民的收入主要来自羊和奶牛。放羊的风险比较小,羊肉波动不大,但收益低。尤其是羊毛价格越来越便宜,现在卖价仅能抵上人工费。养奶牛的收益较高,但是投入高,需要砖瓦的圈棚和优质饲料。更重要的是,养奶牛需要精心饲养和照顾,必须投入大量专业性的劳动力。奶牛需要按时挤奶,打扫圈舍,加料饮水,防疫治病。“必须像伺候人一样伺候着,才会多出奶。”乌日根朝乐说。

目前,牧民们饲养最多的还是本地三河牛,高产奶牛较少。主要原因在于高产牛投入高,更娇贵,必须投入大量的人力饲养,对劳动力的要求也更高,需要一定的专业知识。一头高产奶牛高峰期每天可以产120斤以上的牛奶,是本地牛的六七倍。

与劳动力相比,牧民们的资本需求也同样强烈。

阿拉木斯:捆草机1.5型、N754约翰迪尔拖拉机各一台;乌日根巴雅尔:354拖拉机、双刀打草机各一台:额日和木赛汗:554拖拉机1台……

今年嘎查一共有22户要采购各种农机设备,约有四五十台。乌日根朝乐去旗里申请农机补贴,只批下了12万元。该怎么分配,给谁不给谁呢?与劳动力困境相比,资金匮乏则更加刚性。

现代牧民已经告别畜力时代,牧业对于大机械的需要越来越强。转换牧场也不再需要牛拉的勒勒车,每家至少要有辆“小四轮”拖拉机来拉帐篷和水车。拉鲁斯家没有盖房子,他和妻子一直住在蒙古包和“房车”里。但他还是买了一辆皮卡和大拖拉机,没有这些机械草原上几乎无法生活,购置机械设备是牧民普遍的需要。

草原上常会出现白灾(雪灾)或黑灾(旱灾),造成牲畜种群的减少。牧民还需要资金补充牲畜,否则就会陷入贫困。牧民的贫困是一种具有循环性的相对贫困,比如卖掉了母羊,第二年羊羔的数量就会减少。三鹿奶粉事件后,牛奶的收购价格跌到了每公斤四五毛钱,不如半瓶矿泉水。但牧民还需要继续投入人工,维持奶牛正常饲养,直到奶价恢复。

“我们牧民家家都有贷款,春天借钱,秋天还钱,用钱的地方太多。”阿鲁斯说。

有了合作社之后,乌日根朝乐希望能以此为载体,对接一些“项目”,争取各种资金。最迫切的是,他希望在冬天到来之前给居民点接上自来水,投资需要100多万元。为此,他跑了好几次旗水利局。

接自来水,不仅是为提高生活水平,更重要的是把奶牛“伺候”好。冬天,天气严寒,高产奶牛到水井边饮水,几百米的路程,路上会把乳头冻坏。

规模与效益

在某种意义上,白音海鲁尔合作社还是一个初级的合作组织。土地、生产资料和劳动刚刚完成了内部整合。真正形成规模,改变小农模式,甚至在产业链上突破,还需要很长的路要走。

合作社的牧民们有200多头高产奶牛,多的养八九头,少的只有1头。牛奶生产,饲养条件和管理水平是决定性的因素。奶牛分散在各家,与本地三河牛在一起饲养。农户的饲养条件差别较大,有的是砖木的圈舍,有的还是草棚子。饲养水平参差不齐,出奶量普遍较低。乌日根朝乐希望能把这200头高产奶牛集中起来,搞统一经营,请专家做培训,从而把管理提高上去。

每头奶牛价值1万多元,是牧民的重要资产,关系到他们的生活来源。最困难的是如何争取牧民的信任,把奶牛交给合作社饲养。另一方面,奶牛分属各家,收益如何分配,成本如何分摊?这都需要合作社制定一个简单而有效的分配机制。

目前,牧区原奶的收购价格是2.3元/公斤。每天牧民将原奶卖给流动的收奶小贩。如果有大公司收购的话,价格可以达到3元/公斤。“目前我们还没有挤奶站,也没有挤奶机器,大乳品公司不会收购我们的原奶。”陈巴尔虎旗奶牛协会会长敖其尔告诉我们。由于饲料价格上涨很快,养牛的成本压力越来越大。如果奶价跌到每公斤2元以下,养牛就赔钱了。

建一个中等规模的挤奶站需要上百万元。而建挤奶站的前提是必须进行集中养牛,因为牧民不可能每天牵着自家的牛来回奔波。分散经营无法提高品质,也无法形成规模优势,更不具备提升价格的能力。资本与技术的匮乏,使牧民的生产始终在低水平上徘徊。在这个意义上,从分散到集中,是合作社要推动的一场产业变革。

而另一方面,传统的农牧业无法分享产业链上的附加价值。每一个涉农、涉牧的行业都在赚钱,但是农牧民却赚不到钱。“肉价、奶价跌得快,涨得慢,但是生产资料的价格一直在上涨。”敖其尔说,“本地的羊肉到了外面价格就翻番了。”

传统的农牧业生产附加值太低,农牧民抵抗市场风险的能力很弱。但由于资本、技术、文化等因素,分散的农牧民又很难进入农产品加工、流通、销售等高附加值领域。于是,乌日根朝乐希望通过合作社能集资建一座冷库,把牛羊肉保存下来。这样遇到肉价下跌的时候,可以进行储存,等价格恢复后再销售。他还打算将来能注册一个品牌,把嘎查的羊肉统一包装经营,卖到超市里去。在这个意义上,白音海鲁尔已经开始试图解决农牧业的核心困境,即如何集中资源改变小农模式,改变农牧业的天然弱势地位,从而分享更多价值链上的增值。■

(文 / 李伟) 故事白音海鲁尔蒙古包白音合作社牧民巴特尔