跟随印开蒲重走“威尔逊之路”

作者:葛维樱 ( 威尔逊 )

( 威尔逊 )

启程

我们的探寻从四川西部的宝兴县开始。即使睡着,身体跟着车七弯八拐,能感觉到高速公路很快结束,山路和超级山路间歇出现了。这是1908年英国植物学家威尔逊从成都到康定的线路,此前他已经两次从不同路线穿越了,这次最为艰险但他信心最足。1869年,英国传教士戴维在宝兴制作了世界上第一件大熊猫标本,同时第一次向西方展示并引起轰动的,还有古老植物珙桐。威尔逊第一个带回了珙桐的种子,并成功引种存活,正是名声大噪的光景。“事实证明了,我所看到的森林和山脉的景观,伴随大量种类繁多的植物被发现、被采集,是对这次艰险旅程的回报。”威尔逊说。

现在宝兴戴维居住过的邓池沟附近,已经难以看到大片的珙桐了,珙桐在中国是被第一批列入濒危珍稀植物的。不过和熊猫一样,它也有“特殊的政治背景”。1961年周恩来总理在日内瓦湖畔被满树飞舞白色的“中国鸽子树”吸引,得知是早年传自中国的物种,才使国内对珙桐有了认知。人工栽植这种树木似乎没被任何人想起过,四川当地人管它叫“汤巴梨”,因为果子和梨子差不多,只是像个汤勺,熊和鸟类喜欢吃。4月底正好有农民误砍了珙桐树而被罚,但山里人其实都不愿意砍这种树,“当柴火的话,不熬火,木质太松,稍微一烧就没了”。印开蒲允诺,到最后一定让我看到珙桐。

1960年印开蒲进入中科院成都分院的时候17岁,高中毕业。“当时中科院需要300个中学毕业生来做辅助工作,于是我们整个学校就全部来上班了。”因为家庭成分不好,他被分配到和保密无关的机构,搞起植物标本采集。印开蒲从少年时代起就徜徉在四川的高山峡谷中,虽然挨饿受冻,这个路线反倒和那些达尔文时代的早期植物学家不谋而合。中国植物学在新中国成立前只有一些极少量的研究,新中国成立后才开始大规模普及调查。《中国植物志》共80卷,从1958年开始,到2008年编纂完成,这是印开蒲见证的三代中国植物学家的心血。去年这个项目得到国家大奖500万元,450万元作为项目基金,50万元用做个人奖励,这样的机制使印开蒲这样做基础工作的科学家很容易自我打趣:“远看像逃难,近看像要饭,仔细一盘问,中国科学院。”

“威尔逊刚进皇家园林学会的时候是个小园丁,才12岁,和我一样都是童工出身。”印开蒲说,威尔逊刚满20岁就得到了维琪公司的赏识,得到了大笔赞助到中国考察。“在他之前,很少有以植物为目的来中国的外国人。以前还是以传教士和零星的科技人员为主,第二次鸦片战争后,有一个叫亨利·安古斯特的海关人员,在湖北宜昌采集了很多动植物标本,安古斯特在巴东发现过几株珙桐,但当威尔逊第一次到达那里时,发现树木已经全部被老乡烧光了。”于是,原以为来到中国就能完成的任务突然变得未可知,威尔逊在日记中写道:“1900年4月27日,我彻夜未眠。”

( 威尔逊的考察队 )

( 威尔逊的考察队 )

同样没有看到珙桐的印开蒲并不失望。为了采集标本,他曾经在四川每一个生态地貌的“剖面”,就是从海拔最低到海拔最高的地方,跑过一圈。1997年开始探查威尔逊的路线时,他很容易就认出了一个基本方向——“茶马古道”。在公路逐渐修通的同时,那些已经走了多年的古道渐渐荒芜湮灭,不过印开蒲却知道怎么走。“上世纪60到80年代,我在四川调查植物走了20多年。茶马古道是每隔30公里一个官驿,每天走这么多路是一个平均水平,人和马都需要休息,我们过去就是大卡车把科学院的人往一个山洼的入口处一车拉过来,然后约好了一个月或两个月以后,在某山某寨子某座桥下面,车子在那里等大家。我们一二十个人就自己走进去了,到了山里没什么花费,就雇当地老百姓给我们背东西,雇马,跟着向导去无人地带,所以和老乡也关系好。”基本上和威尔逊的方式差不多。

印开蒲在山里比城市放松,他不紧张走错路,也不会因为看到绮丽或壮观的景色而激动,他司空见惯却依然开心的,就是植物。车子翻越夹金山时,海拔已经达到4000米,别人纷纷有些喘气和头痛时,他需要确认的是自己马甲上的4个口袋,是否依次放着老花镜、手机、叠成火柴盒样的小块卫生纸和速效救心丸。“全缘绿绒蒿!”这趟旅途看到第一种威尔逊引种到西方的花卉时,印开蒲保持轻松的语调,指着一朵单独生长的美丽的黄色植物。它长在悬崖边上,略垂一点头,花瓣薄得能映照出阳光,叶子是高原寒冷地带特有的、长着绒毛的。“在阳光下发出绸缎一样的光泽和质感,成千上万朵竞相开放,像一支庞大的罗马军团。”虽然只能零星地看到十几棵花朵错落长在一起,印开蒲不断地背诵威尔逊的日记,他和威尔逊一样,是见过那场景的:“我在野外采标本时70年代还有大量的全缘绿绒蒿。近十年川藏线修好后,游客大增,花的数量骤减。”在冷风中大家瑟瑟发抖,印开蒲却对温度变化毫不在意,不断重复这种罂粟科花卉的拉丁文名字,俗称是“华丽美人”,早已是西方园林植物里的代表性花卉了。

( 印开蒲在四川西部考察途中 )

( 印开蒲在四川西部考察途中 )

定点

从第一天起,印开蒲就没有向任何人解释这一路到底要做什么,去哪里。他意志坚定步履轻盈,反倒使人想跟随。他去年出的书《百年追寻》是一本老照片和新照片对比的集子,印开蒲给每张照片标明了海拔、经纬度,“让后人更容易寻找”。威尔逊第三次来中国时得到了哈佛大学的资金赞助,买了当时最好的摄影器材,那些照片到现在都清晰无比,印开蒲40美元一张从哈佛大学买出的电子版也很大。至今流传下来的当时湖北、重庆尤其是四川景象的照片,“连山边种植的稻穗形状都纤毫毕现”。印开蒲全力搜集了1000多张,然后他以这些照片为基准,开始了自己的探寻。

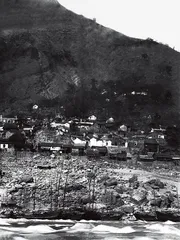

( 拍摄地点:凤凰乡。老照片拍摄时间1910年6月28日,新照片拍摄时间2007年6月24日 )

( 拍摄地点:凤凰乡。老照片拍摄时间1910年6月28日,新照片拍摄时间2007年6月24日 )

重新找到照片上的景象、拍摄地点、照片里的人物和场景,用学术研究的方法,这叫做“景观对比”。改革开放后,印开蒲多次帮助威尔逊曾经就职的两个单位——哈佛大学和英国皇家园林学会,在四川寻找植物。“外国人的主要目的还是植物,因为引种回去的大部分都成活并且衍生出很多华丽的变种,这让他们更迷恋和向往中国土生土长的那些原来威尔逊所见的植物。”零星针对某一种植物寻找时,印开蒲觉得自己可以做得更漂亮:一个100年的对比。

印开蒲当然知道“这个研究方法也许是最原始的笨办法,虽然我们已经把DNA研究做到了很高的水平,但是笨办法更像达尔文那样的植物学家”。他理想中的植物学研究,用几十年甚至几代人的心血去栽培一种植株,反复试验和等待。“荷兰人可以用几十年培养一种黑色的郁金香。”印开蒲觉得,自己用13年重新把威尔逊的中国植物之旅走一遍,“算是对得起威尔逊和自己都很爱的中国植物了”。

( 拍摄地点:凤凰乡。老照片拍摄时间1910年6月28日,新照片拍摄时间2007年6月24日 )

( 拍摄地点:凤凰乡。老照片拍摄时间1910年6月28日,新照片拍摄时间2007年6月24日 )

“你知道骡蹄子的脚掌是什么样子吗?当50多头骡的蹄子从我眼前踏过的时候……”威尔逊这样开始描述自己受伤的经历,这些描述充满幽默,使印开蒲总觉得自己和威尔逊是一类人。“威尔逊第4次来中国时,为了调查帝王百合的分布碰到了塌方,摔断了腿,他正要爬起来就遇到了50多匹骡子的队伍,为了保护器材他没法移动,只有眼睁睁看着驴群踏过自己。伤腿的情况变得越来越严重,几个月后,威尔逊辗转回到美国进行手术并落下了终身残疾。也因为这次受伤,他再也没有能力踏上中国大陆。”

问题在于,威尔逊这1000多张能被搜集到的照片里,有400多张是山川地貌的中景或全景图,他给每幅照片上标注了拍摄时间,另外的仅有信息例如“川东,农田”。威尔逊并非拍摄风光作品,他拍摄地貌和植被的分布,所以选取的景色很少有标志性景物,这正是激发印开蒲兴趣的原因。“100年前照片里,这里还是峡谷石壁,还是刀劈斧砍,在山坡上种植鸦片,没有平坦的坝子可以开垦。水流很宽。现在崖壁应随着山顶泥石流垮了一块,河水冲刷出一块小小的平原,种着小麦,而山顶上都是小型的杉树,有一片都成了红色。我去年来还只有几棵红的,杉树得了病,死了,今年这就传染了一片,下回你来就会看到更大片的红。”

( 拍摄地点:小龙潭。老照片拍摄时间1910年6月16日,新照片拍摄时间2008年5月2日 )

( 拍摄地点:小龙潭。老照片拍摄时间1910年6月16日,新照片拍摄时间2008年5月2日 )

道路在第二天变得的需要大量徒步了。跟着他走,会发现不止GPS,他头脑中还有一大堆更难以磨灭的坐标系。他带我们几乎从一个猪圈的顶上跨过去,底下那只棕色的大猪发出呜呜的粗暴声音。此前我已经知道他要找哪幅照片的景观了,可是我来到当地,越野车走在地震后修建得比较良好的公路上,登山鞋踩在各种牛马粪和荆棘、苔藓灌木密布的山地上,我根本没有察觉,也发现不了这和100年前的英国人有什么关系,我害怕自己一个不稳就栽进斜坡的树丛里。我只发现有一个叫栒子木的花很好看,可是印开蒲却能准确地站在一个山崖边上,指着一片远景说,就是那里。

终于我们来到一个村子,他攀梯子上到一户人家的房顶上,然后指出了一处景观,对着老照片。当然他踩过了很多的房顶,还有很多沿着荒废的茶马古道来回往复小路找到的角度。那些房子原来根本不存在,当地到底哪座山崩塌了一角,哪条河因为挖沙或水电站改了河道,那条路怎么延伸,印开蒲想知道这些。每个村子的地理志都可以让他来撰写,同时还有许多生老病死悲欢离合。1985年,曾被威尔逊1906年带走的康定云杉,在中国几乎确定灭绝的植物,终于被印开蒲找到了一棵活树。印开蒲说他带着在当地县政府当办事员的陈茂林,“费了很大力气,20多米高的树,陈上去采种子、果子。正在拍叶子的照片,出来一个姓马的老太太,说风水树,不准我们上树,我给她几块钱。她才让上去”。这是中国第一次大规模搜集珍稀濒危植物,而印开蒲这张照片发表在《中国植物红皮书》第一册。

( 拍摄地点:小龙潭。老照片拍摄时间1910年6月16日,新照片拍摄时间2008年5月2日 )

( 拍摄地点:小龙潭。老照片拍摄时间1910年6月16日,新照片拍摄时间2008年5月2日 )

1997年美国《国家地理》杂志希望印开蒲带他们找到这棵世界上也许是仅存的康定云杉,印依然带着已经是副县长的陈茂林。当地人说,马老太已经把树砍下来为自己造了一口上好的棺材。“我们一听就想完了,那我们看看棺材行不行,没想到老太太一听县长来了害怕了,以为自己犯了大错,把自己和棺材反锁在屋里,始终不见我们。”后来马老太太去世,那棵康定云杉终于被她永远带走了。

朋友

( 拍摄地点:屈原镇西陵峡村。老照片拍摄时间:1908年3月23日,新照片拍摄时间2008年4月23日 )

( 拍摄地点:屈原镇西陵峡村。老照片拍摄时间:1908年3月23日,新照片拍摄时间2008年4月23日 )

越走越高,但是因为没有过度活动,只是一点点胸闷头疼都可以忽略不计。来到丹巴县东谷乡邓巴村,印开蒲早就按捺不住地往坡上一户人家跑去,像回到自己老家一样对着一户人家喊叫“光明儿”,他的四川话拉着长长的尾音,原来叫的是这家小儿子。光明的母亲四郎错,是个50多岁的藏族人。根据威尔逊的日记,1908年7月5日,在这里逗留一天是因为植物极丰富,他不惜高原反应和人力的艰险,采集了几十种植物的种子,到了晚上留宿在了四郎错祖母的母亲、也叫四郎错的藏族女主人家,一家人让他睡在屋子里的一张最体面的床上。威尔逊的日记里只有女主人还算开朗,非常爱笑,笑的声音很好听,仿佛是对旅人的一切都能表示理解。威尔逊并不知道主人名字,只是记述了自己居住的地方,既能看到雅拉雪山,又是茶马古道之上,其他的只有照片在说话。

印开蒲费尽千辛万苦要找到的不仅是照片上的场景。他更感兴趣威尔逊日记里出现的中国人,他们都没有留下姓名,却给了这个外国植物学家巨大的帮助。威尔逊自己在保留下来的1000多幅照片里,只有20来张人物,很多人还是过路、偶遇和自己雇的挑夫,他在日记中记述道:“当地人都对我们的相机产生了好奇心。”然而他似乎并未以此取悦当地村民。“作为一个外国人,还是想一个人待着。并不想加入那个热闹的世俗的世界。”

( 拍摄地点:屈原镇西陵峡村。老照片拍摄时间:1908年3月23日,新照片拍摄时间2008年4月23日 )

( 拍摄地点:屈原镇西陵峡村。老照片拍摄时间:1908年3月23日,新照片拍摄时间2008年4月23日 )

正因为这个稀为贵的缘故,印开蒲更坚定了自己要找到其中某些照片主角的信念。为了找到威尔逊在照片中拍摄过或接待过他的人的后代,印开蒲通过登报、请地方政府部门帮忙、走访当地群众等方式,居然一共找到了6家人。“威尔逊说他们是自己无私热情的中国朋友。”印开蒲说,“那个时代在这样偏远的地方,能够帮助或稍稍试图理解这个奇怪的外国人,这本身就是一个有意思的人,那个时代的中国人的命运如何?他的后代又有什么变化?是什么性格?”印开蒲在后来十几年的追寻中,一直都没法回避那些短暂出现在威尔逊日记里的人,他实在太好奇:“环境改变了,人有没有改变?”

四郎错的家早已在4年前搬离了那座山峰,在高山住户低移的大政策下,他们来到邓巴村。四郎错的小儿子光明是个宝贝,他总是忍俊不禁地看着我们大呼小叫,显然他比母亲更能理解这群跋山涉水的人,来找一个100年前在自家留宿一夜的外国人的踪影。“我到成都去过。我还去过几个酒吧。”他是去找他的丹巴同乡们,能歌善舞总能使他们在四川、深圳的歌舞场所找到工作,“一个月挣4000多元吧”。不过光明还是表现出了藏族人的无所谓,他一点也不羡慕夜夜笙歌,他说:“我喜欢到山上去,一群人,这个季节就是我们挖虫草的季节了,4月20日到5月20日,全村的男人一起,带着帐篷干粮,到那座山后再后头的那座雪山去。我一年也有3万多元卖虫草的钱。”印开蒲一心想为这家人做些事,他建议四郎错家修建能洗澡的卫生间,类似农家乐一样的客栈会得到不错的效益。有一个旅游公司正在和他接洽,这让印开蒲看到了希望。“会有人来你们家的,他们想知道你的祖母的母亲接待过一个外国人。”因为这家人正如威尔逊描述,不仅很爱笑,还经常让人觉得快乐。

( 拍摄地点:黄粮镇石槽溪村。老照片拍摄时间1910年6月9日,新照片拍摄时间2007年6月6日 )

( 拍摄地点:黄粮镇石槽溪村。老照片拍摄时间1910年6月9日,新照片拍摄时间2007年6月6日 )

光明这天的任务是为我们开一段拖拉机,好带着一群人走到那座已经荒废了多年的深山里。那条山路崎岖悠长,是这次旅行的真正宝藏。拖拉机的斗里坐着,土都是次要,路途太颠簸,手和脚完全没有着力点,只能在斗里不断挣扎着捞自己。旁边是湍急的水流,无人区的雪山水沁凉刺骨,苹果和樱桃树都开着花,印开蒲吃过那果子。沿途的花草繁盛,杜鹃开得层层叠叠,还有报春、龙胆、线绣菊、三颗针,都是威尔逊的财富。这里是一个向阳的山顶,海拔已经3000多米。紫衫,高大的超过百年,大片灌木,四郎错家和古代的官办驿站还有两户人家的房子都在,只是已经没有人居住了。他们种下的苹果树依然花开花落,犹自结果。经幡旗杆上有一条白色的哈达,是去年印开蒲系上的。

现代人表达情感的方式很外放,我们一起学那些外国的威尔逊“粉丝”,冲山谷高喊“詹姆斯·威尔逊!”印开蒲只是平静地待在老床旁边,他已经来过4次了。不管外面阳光、大山多么美丽,印开蒲始终不愿离开那间已经荒废4年、阴冷的房间,他反复拨弄自己刚买十几天的相机,后来光线太暗他自言自语说“没关系,不拍了,去年也拍过”,却磨蹭着不愿意放下相机。我拿来和他研究了一会儿,终于照出来了,大家叫他走时他还是去那窗前站了许久。

( 拍摄地点:黄粮镇石槽溪村。老照片拍摄时间1910年6月9日,新照片拍摄时间2007年6月6日 )

( 拍摄地点:黄粮镇石槽溪村。老照片拍摄时间1910年6月9日,新照片拍摄时间2007年6月6日 )

印开蒲根据照片上的地形,到当地看见年纪大的就拿照片去问,不断寻找。有几张有线索的照片,有生意人站在商会里,有票号的股东大会,有老爷和跪着的儿子,应该是乐山、宜昌等地的望族,可是却很难找。印开蒲不断在当地登报纸,每隔一年他就要委托当地媒体或林业局继续寻访,最后几个后人实在被他感动,才答应出来见面,也就是一起拍了照片。他们对于自己先祖曾经帮助外国学者的事有所听闻,却因为家世倾颓,几代人命运的颠沛流离,而不愿提起过去的事情。印开蒲说:“我们觉得历史似乎是轻飘飘的,100年前的事情,中国人开放地接待一个外国人,然后就没了,而现在他们的后人却不愿提起往事。每个家族每个人都有自己的命运,何况这一个世纪中国的变化这么大!”有几个后人现在的处境都很差,印开蒲说起来都是无奈。

善意却是一直延续的。沿路有些地方已经被大铁栏杆封住,当然印开蒲就好像有芝麻开门的秘诀,他冲看管的人或附近村民,哇啦哇啦讲一阵,或者喂沿路小狗一些干粮,那些路障就消失了。我碰到一个村委主任骑着摩托车买种子回家,在路上聊起天来,他说认识一个科学家老头,特有意思,有20多年断断续续老是到这一带来,有时住在老乡家里,不仅打听一个外国人,还找很多植物,给村里聚集几十人讲生态保护,还会中医的不少方子,会看病。最后还要记下他们要什么东西,比如大米、围腰,下次好带来,这次的照片下次他也会洗好来分给大家。一开始村民不太在意,后来发现,到成都看病可以找这个老师,孩子上不起大学需要学费也可以找他,印开蒲有求必应,他们才发现这个老师真的“是个好人”。这时印开蒲从后面赶上来,两个人啥也没说,直接以拥抱的方式打了招呼。

事业

印开蒲做这件事的形式虽然看起来不难,就是按照威尔逊日记里记述的路线,配合自己多年野外的考察经验,把照片印在A4纸上,然后反复强记在头脑中,并铺放在汽车挡风玻璃后面,一张一张地对沿途景色寻找。然而从1997年他钻研威尔逊的一些资料开始到2001年,他几乎都是在拼命挣钱。“这趟路线威尔逊有很多赞助,他有雇人帮他做饭、背摄影器材、背标本,甚至背钱,1英镑换6000个铜钱。”印开蒲完全是用自己做课题挣到的报酬来做这件事。中科院成都分院生物所有一个知名的制药品牌叫地奥,很多科学家都大量接手类似项目,经济回报很高。印开蒲只做过一个紫杉醇抗癌药物的开发,他最后得到了45万元,成为威尔逊探寻的启动资金。

“我需要大概100万元,因为我养了一辆车,还从单位请了一个司机。”司机王杭明比印开蒲小10岁,两个人类似福尔摩斯和华生的关系。王师傅为人忠心,诚实、耿直,成为印开蒲最好的搭档。他不愿意去要求赞助,虽然作为省政府参事,还是为九寨沟、稻城、王朗等诸多自然保护区立项的首席专家,可是“这样不见效益的事情,没有一个人对我想要重走这个路线表示出兴趣”。他2001年写过一本《生态旅游与可持续发展》,成为高校里专业必选教材,其中有很小的章节提出了自己的梦想:“按照前辈植物学家威尔逊的路线,来探访植物和生态。”为《百年追寻》印样书的时候,他也是把以威尔逊的几次路线作为串起整个旅途照片的线索,但是这个提案遭到了编辑的否决:“还是围绕地点、区域来出图片。”

“我从来不向人解释,我只想直接去做。”有关印开蒲的一份报道让人啼笑皆非,2008年他为大熊猫寻找和建立食物链的时候,曾经在保护区里自己买了箭竹,雇了工人,到山上去砍掉杂木,种植竹子,结果引起当地政府的不满,直接将他告到省里,说他是“植物学家毁林”。“中国第一个大熊猫保护基地王朗,就是我申请建立的,现在明明是熊猫栖息地的地方却种一些非食物链上的植物,大熊猫吃什么呢?”2008年,他撰写了“高度重视地震灾后大熊猫栖息地的保护建议”,得到温家宝总理批示。

中国的植物学界在基本完成了宏观叙述之后,现在已经进入微观植物学时代。高学历人才扎堆的地方,微观的手段更先进精准,也比较容易出成绩。也有很多学者转到生物应用的领域,挣钱轻而易举。而印开蒲却非要反其道而行之,在20年的标本生涯后他又学起了绘图。他拿出自己手绘的东西,那些最细密的比苍蝇头还小的字,每一笔都没有粘连,至于各种山川、植物、溪流的线条与色彩,更是让人以为是电脑制作印刷的。印开蒲却是以极端认真的心态一点点耐心地画出来,他说:“如果在古代,我应该是个挺合格的博物学家。我的手下不能失之毫厘,就是因为我知道走在哪条路上会看到哪座山、河水的流向、什么样的景象,格物致知嘛,这些都在我心里深深地刻着,我用脚把这些东西已经先画过无数遍了。”

2002到2006年印开蒲已经得到了大约400幅照片,他开始和王师傅开车沿途寻找。两个人都长年行走在川藏山间,但是能一眼看出地方的不过几幅,大多地方粗看大同小异,只能零散对照着威尔逊日记。“我本来有一个3000多元的GPS,我带着已经把照片找了一遍,后来发现它标出的海拔和经纬度有千分之几的误差,我就又借了一个5000多元的GPS,把每张照片的地点重新测了一遍。”2007年印开蒲突然得到神助,一位搞旅游的企业家周小林无意中认识了一位美国朋友,得到了大批威尔逊照片的微缩版。和以前他搜集的合起来居然达到了1000张以上。

这批新照片催使印开蒲开始密集地行走于湖北、重庆和四川。“细节、路线、很多东西都突然丰富起来,我觉得好像是威尔逊希望我能再走一遍。”印开蒲开始投入更多经费,他接手一些项目挣到钱就继续自己的植物旅行。他的工资卡倒是从来不动,7000多元的工资向来全部交给夫人,至于“额外收入”,就全给威尔逊。他时常在讲花卉的时候羡慕地讲起:“威尔逊是个聪明人,当时英国的贵族们各自有偏好,有的希望找到百合,有的是玫瑰,他们各自出一些小赞助,威尔逊也懂得回报,分别以他们的名字命名那些植物。他以哈佛出资老板的夫人名字命名泸定百合,‘萨尔金特莉莉’。”

协同

印开蒲的照相技术比我还差,他用的相机虽然好,却只会最简单的操作。然而他那些冒着生命危险,钻过泥石流,站在悬崖凸起处,海拔4500米以上吃了速效救心丸才敢站立的陡坡上,拍摄的和威尔逊角度完全一样的照片,让他得到了皮特·雷文的赞美。“无论您得到怎样的奖赏都不为过。”皮特·雷文是美国科学院上世纪60年代起就以“协同进化论”影响了全世界的植物学家。“达尔文的物竞天择之后,协同进化以扎实的对比实验证据逐渐占据了学界的制高点。”印开蒲说,“协同进化在生态学、植物学方面的影响已经扩大了。”

到了落叶松林地带,难度就明显增加了,遥远的雪山闪耀着夺目的雪光,高原反应使同行者病痛发作,印开蒲一直担心着每个人的身体情况。海拔4500米以上的小镇本来只觉得寒冷,但是到晚上每个人都衰弱起来,威尔逊描述他这一段的旅途时说:“搭帐篷烤上火不是太难,然而身体的难受使他们都对寒冷淡漠了。”我们虽然住在挺好的旅馆里,却巴不得快点天亮离开,而这时的印开蒲反而是最容易满足和开心的一个。“我快70岁了,我可不希望这是我最后一次的威尔逊之路。”他不断鼓励大家,唱自己最喜欢的歌曲。

从康定到泸定海螺沟的路程开始起雾和下雨,翻过雅家埂隘口开始下坡,是大片的常年积雪带,然而就在所有人昏昏沉沉的时候,印开蒲却一下子看到了本以为不可能看到的极珍稀的威氏植物西康木兰。他跳着奔下车朝后面的人大喊:“西康木兰!西康木兰!马格洛丽塔,威尔森斯!不吃饭也值了!”这棵大树就长在崖边,白色的大花瓣娟秀简单,发出一种木质的味道,印开蒲几乎是扑到那棵树下。他念叨着:“我已经好几年没有见过西康木兰了!”本来花期应该还在一个月之后的。西康木兰是威尔逊当年引种成功的植物之一,100年里四川的地貌从照片上也能看出变化,水电站修建使河流改道,公路修建疏导了人群和农田的分布,这些曾经广泛存在的植物渐渐退隐到更深的山中。一路上我们不断给自己打预防针,印开蒲也知道,小环境变化得太快,植物也是会迁徙的,我们还能见到珙桐吗?

在威尔逊发现珙桐的地点已经基本见不到这种植物了,但是雅安的荥经却用两年时间调查得出有2000亩野生珙桐的结论。当然2000亩并非就那样大片地生长在一起,也没有良好的路况可以让车开进去。但印开蒲一再坚持一定要进入珙桐的区域龙苍沟,荥经当地人带路,车子在极大的沙石坑里上下起伏了2个多小时,我们终于进入真正的深山,先发现珙桐居然不是在树上,而是满地的白色。因为这两天不断大雨,珙桐白色的翅膀状的苞片已经落下,再看树上还有很多美丽的花,只是雨势太大,为了看一片有七八棵珙桐的林地,我们都滚得满身泥巴,不打伞的印开蒲走在前面,无论当地人再怎么说“就这些了”,他也还是要往里走。

果然越走珙桐树就越多,生长得高大繁茂,这里因为要修建高速公路,山上有一些基建的砂石路,不过印开蒲说没关系。“珙桐是和熊猫一个时代的古老物种,不会那么容易灭绝,其实比它濒危的植物有的是。200万年以来,中国西南部的山地,挡住了第四纪冰川的南移,当北半球绝大多数地方的物种都灭绝时,我们还保留了丰富的物种,这就是中国植物丰富的原因。”威尔逊在他的著作中写到:“如果没有早先从中国来的舶来品,我们西方的园林是何等可怜。”

即使他一再宽慰大家,珙桐还是成了一路上最难见到的花卉。珙桐的生长条件只有在海拔1800~2200米左右的常绿阔叶林混交带,好在它也不堪用做盖房子或烧火的材料,只是有观赏价值。现在很多保护某一单种植物的小型基金会来中国做一些保护项目,但保护珍稀植物的概念在这里却并不普及。四川的老山林最需要面对的难题却是房地产商:“要快速绿化小区,就从林子里买古树挖回去种。一棵古树要挖,要先斩断老根,移到它旁边的土壤中,慢慢长出新根了,这才能往城里拿,这需要几年的时间,而现在很多长了几百年的古树,挪走死了九成。”现在一个叫穿山甲的旅游公司想把印开蒲的威尔逊之路,慢慢开发成让对有植物兴趣的人来探险的旅程。

印开蒲非常怕给人家亏钱。“我这么多年走这条路,其实一直觉得很孤独。”他现在有些意识到,他和威尔逊之后,还会有人这样“傻傻”地沿着他们的照片、植物、故事,协同起来,一起不断寻找。印开蒲也不知道该如何给别人归纳自己喜欢的这些植物,他说:“我们的花卉欣赏还是文人雅士喜欢的传统花卉为主,越来越多的人会全身心的扑向大自然。中国作为园林之母,还很少有人知道那些山林里隐藏着的美。”■

(文 / 葛维樱) 植物威尔逊跟随印开蒲