梳妆楼:元代古墓与县城想象

作者:杨璐 ( 坝上四县草原上唯一的古建筑梳妆楼因为造型独特吸引着游人的目光 )

( 坝上四县草原上唯一的古建筑梳妆楼因为造型独特吸引着游人的目光 )

梳妆楼

已经是夏天,坝上高原依旧是早春景象,微弱的绿色从土里钻出来还不成气候,反倒是黄褐色的梳妆楼像从地里长出来的一样,虽然旁边就有零落的现代砖房,可是梳妆楼才是与这片空旷草原、穹隆顶的蓝天浑然天成的唯一建筑。从国庆节打霜到第二年6月份天气转暖,草原漫长的冬季里鲜有人凭吊怀古,梳妆楼也就一直大门紧锁,沽源县文保所所长白云辉来开门的时候,门闩都生了锈,扭来扭去才打开大门。

梳妆楼坐北朝南,通高15米,基平面是边长9.3米的正方形,向上逐渐收分,因此四边的立面略微有些梯形,顶部是“山”字形的女儿墙,有点类似存留至今的那种单体的城门楼下部,顶上却不是古建筑里传统的坡顶飞檐,而是西域风格的穹隆顶。整栋建筑全部由青砖堆砌。南是一个圆拱形的券门,东西两侧是拱形的券窗,券外一周是凹进去的宽槽。白云辉拉着本刊记者贴近细看:“颜色深的砖是古代原有的,边上浅色的是我们修复时加上的,老百姓把边上的砖都掏空了,东西北三侧也都掏成了洞,所以原来人们才认为这个建筑是四面有门的。”砖墙的垒砌很粗糙,经过整修外立面也并不光滑。中国古建筑讲究磨砖对缝,毛砖裁成直角,砌好后砖和砖之间的接缝要磨平。白云辉告诉记者,这栋建筑没有这些工艺,因为外墙做了粉刷可以盖住这些粗糙。他翻阅史料,推测外墙原来应该是通体白色的。券拱外的凹槽也让墙面并不单调,发掘时从土里挖出了许多琉璃构件,专家们推测其中一些就是镶嵌在这些凹槽里的。退回古代,这栋褐黄色的砖楼是亮眼的白色点缀着彩色琉璃的堂皇建筑。

梳妆楼的内里像是一个几何游戏,分为下、中、上三个部分,下面是一个四边形,中间是八边形,最上方是十六边形,再往上就是模仿天际的穹隆顶。里面倒是全部白色,可这也不对,白云辉告诉本刊记者,原来内里还能看到斑驳的红色,他推测是残留的壁画。上世纪90年代搞旅游,县旅游公司为了整洁美观,抹了一层水泥又刷了白墙,成了现在这个样子。

这栋来历不明的砖楼因为一直在使用才保留至今,50年代县里修闪电湖水库,草原上都是草坯房,只有这栋虽然破烂但总归还是砖砌的房子,炸药、钢铁等贵重的材料都存放在这里,断断续续修完了水库。“文革”结束后人们有了文物保护意识,砖楼评上了省级文物。白云辉小时候放羊经常在楼边路过,他说,那个时候村里人都传说里面是个无底仓库,如果下雨,无论多少人赶着多少羊进楼避雨都装得下。

( 出土的石板和碎石片提供了破解墓主人身份的线索 )

( 出土的石板和碎石片提供了破解墓主人身份的线索 )

更有根据的传说可以追溯到乾隆年间修撰的地方志《口北三厅志》。在这本研究长城以北、蒙古高原以南传统北方少数民族历史的重要文献里,详细记录了这栋建筑的位置、形制和当地的名称。“俗呼萧后梳妆楼,蒙古又谓之察汗格尔。”察汗格尔是“白房子”的意思,印证了墙外有涂料的推测。沽源县广播电视文化局原局长陈珍告诉本刊记者,当地一直传说辽国萧太后每年盛夏都要来这里避暑,由士兵们每人从远处带一块砖或者一抔土,一夜间建成了这栋梳妆楼,甚至还有附会的说法,辽宋订立的澶渊之盟就是在这栋楼里酝酿的。

爱好文史的陈珍对这个传说将信将疑,他听周围的村民议论过,梳妆楼的地面敲击起来有空洞的声音。他有一个更加离奇的猜想:也许楼下面是通向10里外《马可·波罗行纪》里提到的元朝察汗淖尔行宫的秘道。因为,即便是《口北三厅志》也提到了这种“如覆盂”的鹿顶殿“于上都者,不一而足”。它也许更可能是元代的建筑。

( 梳妆楼内发掘的合葬墓,中间的树棺原来只见于古籍,没有实物出土 )

( 梳妆楼内发掘的合葬墓,中间的树棺原来只见于古籍,没有实物出土 )

元代墓

陈珍的疑惑一直没有明确的解答,虽然北京大学研究历史地理的王北辰教授判断这是蒙元风格和波斯造型的结合体,但是萧后梳妆楼的脂粉传说更具传播性。上世纪90年代初,沽源县刚刚起步发展旅游业脱贫致富,把梳妆楼和1公里外的闪电湖水库捆绑成敕勒川旅游度假村,萧太后的传说成了卖点之一。“梳妆楼里粉刷了一下,挂着辽国王宫贵族狩猎的壁画,正对门的佛龛一样拱形图案的地方放上镜子和梳子,导游讲完萧太后的传说,女游客们就过去照照镜子、梳梳头。梳妆楼外100米的地方建了一个最大的蒙古包,旁边也有吃饭和住宿的地方,还可以骑马、坐牛车照相。周末的时候就在蒙古包前搞篝火晚会,还专门请乐队吹拉弹唱。”陈珍说,现在门楣上“梳妆楼”的匾是张家口地委书记所题,为了扩大梳妆楼的影响,县里还邀请张家口的剧作家以萧太后的传说为基础编写了晋剧《梳妆楼》。

( 河北省沽源县文保所所长白云辉 )

( 河北省沽源县文保所所长白云辉 )

直到90年代末,梳妆楼才有了验明正身的机会。河北省文物局是沽源县对口扶贫单位,来扶贫的干部由文化局长陈珍负责接待。“陈局长就替县里跟省里要5万块钱的经费,文物局同意给这笔扶贫金,但是要求必须以文物保护的名义。坝上四县就只有梳妆楼一个古迹,当时就申报了一个寻找梳妆楼围墙的项目。”原沽源县文保所所长范树军告诉本刊记者,这个理由也合情合理,这么大的建筑不可能是孤零零的。陈珍说,其实还有另一个目的,“因为旅游资源单一,敕勒川度假村的游客不如前几年多了,如果能把梳妆楼的历史搞清楚,可以增加旅游文化的厚度,再次刺激游客增长”。

1999年9月开始的勘探并不顺利。河北省文物研究所派来了“河北第一铲”樊树海同范树军一起负责。“那年庄稼的收成特别好,村民们都不爱来,我们给了每人每天10块钱才招到人。河北省文研所还不高兴,说元中都工地一天才6块钱。”范树军带着民工以梳妆楼为中心向外80米按照南、东、西、北的顺序打探沟,南边什么都没找到,东边找到的是晚清时候的砖,西边找到了一段残墙和人工铺的墙砖面。北边敖包梁上是村主任的地,他告诉范树军,犁地的时候总能碰到他们找的这种条形砖。范树军带人去探,发现人为堆的砖和石头。“这些线索走向不一致,连不成墙,我们也看不出有什么规律。”这时候,天气也冷了下来,河北省文研所的意思是今年就停了。“我一听就急了,今年就这么撂下,明年来不来还是两说。”陈珍说,他拦住了樊树海,要求在梳妆楼里搞一个小的试掘。如果什么都没有,就填埋好谁也别说出去。如果有东西赶紧告诉他,他往上报告。

( 沽源县广播电视文化局原局长陈珍 )

( 沽源县广播电视文化局原局长陈珍 )

樊树海只好顶着寒风继续在外面想围墙在哪里,范树军带着3个民工从梳妆楼的正中间开始挖,“到下午临收工的时候,土里出现了木屑的碎片还有古怪的铁钉”。范树军告诉本刊记者,那铁钉有半尺多长,钉头很像图钉。他从来没见过这样的东西,就拿出去给专家樊树海看。樊树海看了一眼就说:“糟了,怕什么来什么,这是棺钉。本来想第二年春天再继续干的,现在是停不下了。”他俩压抑着更正《口北三厅志》的兴奋,守着秘密,一边让民工收工回家,一边到水库办公室给陈珍打电话。

直到河北省考古所专业的发掘队伍赶来,萧太后梳妆楼其实是个墓的消息才传开。此墓是个合葬墓。范树军告诉本刊记者,三口东西向排列的棺木每个都像包粽子一样,东西有3道、南北有2道3厘米宽的铁条,但是这些结实的铁条都被剪开了,墓被盗过,中间一具是男性,东西两具是女性。先清理的是被盗最严重的中棺,清掉了里面的土和淤泥之后,考古专家们才看清楚这个棺是用一棵大树的树干,先削掉一部分,中间掏出一个人形,墓主人入殓之后再把上面盖上,合起来又是完整的圆木。这符合明初学者叶子奇在史料笔记《草木子》里对元朝官里送葬之仪的描述,不同的是没有用“万马蹴平”陵寝的密葬,而是地上建了精致的享堂。“在尸骨中间的部分有一团衣服,我抖开之后里面掉出了一个金光闪闪的东西,还没看清楚就被任所长给收走了。”这是一个鎏金银带扣,中间部分是二龙戏珠图案,两边也各有盘龙。这个发现暗示着墓主人的身份很尊贵。

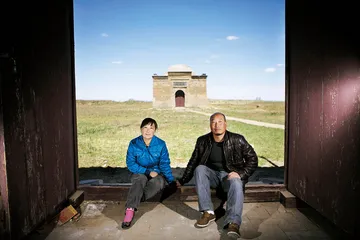

( 楼底村离梳妆楼最近的一户村民王志斌、于风涛夫妇,他们都曾参与当年的挖掘工作,于风涛目前是古墓的导游并负责日常看护 )

( 楼底村离梳妆楼最近的一户村民王志斌、于风涛夫妇,他们都曾参与当年的挖掘工作,于风涛目前是古墓的导游并负责日常看护 )

东棺的收获不大,只出土了一对金耳环。西棺所表达的含义要复杂许多。它不是树棺,而是木板榫卯打造的方形棺,棺底对称有4个铁提手,类似欧洲棺的形式,但是范树军告诉本刊记者,在尸骨的腰窝位置发现了羊脊骨,这是蒙古人的丧葬习俗。他在棺里发现的一团绸缎里面写的是密密麻麻的梵文。考古队推断这是一个佛教徒,在棺底的隔板却发现了北斗七星孔,这又与中国道教有关。

陈珍对挖出古墓的结果很兴奋,他让电视台录下了整个发掘过程做成电视片播放,又专门组成了一个梳妆楼开发部,把一直当记者又爱看书的白云辉调来当部长。两个人买了几千块钱关于元朝历史和蒙古族历史的资料书回来研究。“挖出贵族墓轰动挺大,可是都来问,那里面埋的是谁啊。我们回答不了,挺遗憾。”陈珍说。他以为从扰土里发现的那枚印章能解开墓主人身份的秘密,就带着白云辉跑到北京大学、中国社科院考古所、中央民族大学甚至琉璃厂刻印章的地方去辨认。但是,没人认识上面的图案。

( 坝上初夏乍暖还冷,沽源农民刚刚开始翻耕播种 )

( 坝上初夏乍暖还冷,沽源农民刚刚开始翻耕播种 )

阔里吉思是谁?

河北省考古研究所也不甘心这样的结果,隔一年的夏天任亚珊调来了用10年时间把长城从山海关量到古北口,又发掘了邢侯墓遗址的刘福山。凭着细心的观察和丰富的经验,刘福山很快看出了端倪。“当时的坝上没有路,所有的小道都是羊踩出来的,其他地方就是草滩铺着黄沙土,周围零星人家住的多是草坯房,那么地上一堆一堆的砖和石头就不对,不是城墙就是墓葬,我让人把这些地方都圈起来,第二天开始上民工。”刘福山让民工只滤去浮土,不动砖石,再根据砖石的线索挖掘,家族墓地的轮廓就显现出来,特别是在梳妆楼的西侧发现3座有祭台、有树棺、有享堂残墙的夫妻合葬墓。

在清理家族墓地的时候,浮土里出现许多被认为从石碑上碎下来的薄石碎片,许多碎片上是蒙语字母或者汉字,最有意义的一块是保留有“襄阔里吉思、敕撰、翰、臣为”字样的残片,这也许就是解开墓主人身份之谜的密码。“敕撰、臣为”可以理解成“皇帝批准、大臣所为”,这不是平头百姓能够涉及的字眼,白云辉赶紧查《元史》,又跟任亚珊探讨研究,根据墓主人正在40岁左右壮年来判断,是汪古部的第四代首领阔里吉思。而东西两棺是先后嫁给阔里吉思的两位元朝公主。

汪古部的阔里吉思是一个显赫的家族。根据《蒙古帝国史》记载,阔里吉思所在的汪古部是突厥后裔,原来世代居住在新疆,金元之际,主要在内蒙古大青山以北,东至内蒙古的济宁,西北到呼和浩特以北活动。因为帮助蒙古统一漠北有功,势力范围又是漠北到中原的交通要道。成吉思汗为了拉拢他们,不仅保留了其领地和属民,还规定两家世代联姻。蒙古史专家,对汪古部极有研究的内蒙古大学周清澍教授告诉本刊记者,汪古部信仰基督教的分支景教,突厥语里面的阔里吉思就是英文Geroge,基督教圣徒的名字。

考古发掘似乎也对史实进行了印证,在梳妆楼外围发掘的石刻残片上,有十字花朵的式样,这是景教的代表图案,象征平定四方。刘福山根据蒙古人的葬俗推断梳妆楼西侧,他发现的那3座规模略小的夫妻墓葬的是阔里吉思的父辈,其中应该有阔里吉思的父母,爱不花和忽必烈的女儿月烈公主。

对梳妆楼开发部来讲,这是把元代古墓的重要性提升了一格的好消息。陈珍和白云辉又出门跑了一圈,到内蒙古找专家解读挖掘的蒙文残片,也想拜访盖山林、周清澍这样的学术权威,探讨蒙古史、汪古部和梳妆楼的关系。“那些蒙文残片都是一些字母,拼不出实际的意义,专家都不在家,没有遇上。”但是,梳妆楼墓地是忽必烈的女儿和外孙家族墓地的消息传开了。为了扩大影响,县里还积极把梳妆楼的发掘故事拍成了纪录片在电视上播出。

看似无瑕的推导,也有人提出不同意见。原南京大学民族研究所副教研员赵琦在拜访陈珍,看完发掘资料后提出了另一种意见。残片上“阔里吉思”前面的“襄”字应该是谥号的一部分,汪古部阔里吉思的谥号是忠献。《元史》中名阔里吉思,谥号带“襄”字的只有《顺帝纪三》——“戊寅,追封阔儿吉思宣诚戡难翊运致美功臣、太师、开府仪同三司、上柱国,追封晋宁王,谥忠襄。”阔儿吉思是阔里吉思的不同汉译,他很可能才是梳妆楼元墓的真正主人。蒙古人取基督教圣徒的名字也不稀奇,一个是景教东传,乃蛮、克烈和汪古等北方部族多受影响,一个是蒙古人几次西征带回大批西亚、东欧的基督教徒,扩大了基督教的传播。赵琦又找出元代著名文臣许有壬的《晋宁忠襄王碑序》“晋宁忠襄王有功三朝,皇上闵劳,敕词臣铭其碑”,说明忠襄王碑是元顺帝命翰林院官敕撰的,与残碑中“敕撰”、“翰”字反映的情况一致。

刚刚回国的周清澍教授也同意赵琦的结论:“汪古部因为信奉景教,墓葬是基督教风格。墓碑上有用古叙利亚文字平拼写的突厥文单词,有十字,梳妆楼的形制完全不是景教的建筑风格。”“沽源这里发掘出来的碑,是标准的汉族传统竖立的碑,很讲究。”汉族传统完整的墓碑有三个部分:碑头、碑身和碑底。碑头有两条龙,叫做螭首,下面要用篆书题写碑名;碑身要写碑文,第一句话是墓主详细的名字,包括墓主的谥号,最后要有3个人的名字,有具体官名的碑文作者,题写碑文的人,碑文篆书的作者;碑底则是龟趺。“沽源县发掘出来的碑文说得清清楚楚,墓主就是元顺帝时期的大臣阔里吉思,这是最可靠的证据。”周清澍说。

赵琦版本的墓主人阔儿吉思也是显赫的宫廷重臣,他在《元史》中无传,根据《碑序》和《元史》的零星记载,他出身于宫廷军事官僚世家,是武宗的亲臣,后来又是明宗的心腹,宁宗即位时他任中书右丞,宁宗死又亲迎顺帝即位。他的儿子也是元顺帝的心腹,官至中书右丞相,位列三公。

致富想象

沽源县在历史上很风光,辽、金、元三朝的皇帝都以这里作为避暑纳凉的胜地。元朝皇帝每年4月份到上都避暑,八九月份返回大都,巡行上都时候经常到距离梳妆楼10里路的察汗淖尔行宫狩猎。所以这里有萧太后梳妆楼的传说和元代贵族墓地并不奇怪。随着元代的衰落,沽源县也不复当年的辉煌,陈珍告诉记者,明代把这里作为北方游牧民族的隔离区,人烟稀少,直到康熙多伦会盟之后,在老家无法维持生计的汉族流民才逐渐迁到这里落户生根。“沽源县相当落后,上世纪20年代才有了第一所学校,工业和商业也发展不起来,直到改革开放也没有什么起色。”陈珍的专业是地质机械制造,可是全县连酒厂和糖厂都办不下去,更没有这样高技术的企业,因此他才走了弃理从文这条路。

专家的不同声音没有影响沽源县对梳妆楼的希冀。发展旅游是眼前沽源发达最可能的途径。这里虽然海拔高、大风多,全年大部分时间都是冬天,可是在北京最酷热难耐的七八月份,坝上草原却是金莲花开,凉风习习的好时节。而且因为没有工业,生态保护得相当好,空气新鲜。90年代的敕勒川度假村和金莲山庄那种简易农家乐在发掘梳妆楼古墓之后就偃旗息鼓了,取而代之的是陈珍组建的梳妆楼开发部雄心勃勃的计划。“我想搞一个蒙元文化基地,建一个梳妆楼博物馆,再做一个文化展示,把所有跟元代有关的东西都放在这里展出。”

陈珍的计划需要财政支持,他估计基本建设的资金最少也要几百万元,可是县里拿不出这么多钱,连市里都吃力,他跑到省里才要到几十万元的文物保护费。“我们征地、铺路、打井、建保护区的围栏和办公室基本就花完了。”他以为梳妆楼依靠门票收入也可以小步发展,重新布置了梳妆楼古墓的展览,雇了三个导游。可是白云辉说,来参观的人许多都是县里、市里的熟人或者熟人的熟人,不好收门票,第一年的收入才4000块钱,连导游的工资都不够,最后是县里贴钱过了关。升级版的旅游规划没有搞起来,陈珍因为职务调动离开了广播电视文化局,梳妆楼开发部就变回了文保所。为了节省开支,夏天营业的时间里,所长白云辉就到梳妆楼一边办公一边亲自卖门票。他只雇了一个导游,就是住在梳妆楼旁边的于风涛。她除了给游客讲梳妆楼的发掘,还要负责给所长白云辉做午饭。在白云辉出去开会时,于风涛也负责收门票。

梳妆楼元墓博物馆就这样惨淡经营着,门票一直是5块钱,白云辉今年想提高到10块钱还得跑到市物价局去批,看样子这个夏天是批不下来的。里面的展品也是简陋寒酸,就是把出土的丝绸残片等用木框镶起来挂在墙上,墓地位置图就是A4白纸上用铅笔画的方块示意图,甚至连木框都没凑成统一的颜色,原来放萧太后的镜子和梳子的地方,匪夷所思地改成了一个寺庙里的功德箱——白云辉认为,既然是墓地,来参观的游客可以用这种形式祭奠。虽然捉襟见肘却没有影响到白云辉的士气,他觉得一有机会梳妆楼还是可以奋斗一下的。眼下就是好时机,国家文物局最近几年重视文物保护的规划,白云辉在申报规划的同时加入了旅游开发的内容,他把老上司陈珍当年的想法又重新拿了出来。这一次梳妆楼不再是孤零零的古迹,元中都和元上都都在申遗,白云辉管辖的察汗淖尔行宫遗址和贵族古墓梳妆楼就在这两个都城遗址中间,他打算用察汗淖尔行宫去联络中都或者上都捆绑申遗,一方面加重两个都城申遗的砝码,另一方面也让察汗淖尔行宫和附近的梳妆楼搭上便车吸引注意和资金。

与白云辉一样乐观的还有导游于风涛。她和丈夫王志斌一直租住在与梳妆楼相邻的砖房里,丈夫王志斌就参加了刘福山那拨寻找墓主人身份的发掘。跟梳妆楼接触久了,夫妻俩也有了靠旅游吃饭的念头,去年他们买下了院子的使用权,花了20万元拆了院墙,在原址盖起了17间客房,还建了冲水厕所和洗澡间。村里其他院落都是一式一样的石头墙、破瓦房、院子里堆着杂物,养了些家畜,于风涛和王志斌却把院子收拾得整洁干净,院子的中间是砖砌碎石铺地的小广场,于风涛说,这是给客人们开篝火晚会准备的。小广场外用砖砌成放射状的小路通向各间客房,小路中间裸露的土地上不久后会种上青菜,只施农家肥,客人来了吃的就是有机蔬菜。

其实沽源县旅游的黄金时间只有7月15日到8月15日一个月、8天周末假期,但是于风涛计算的是放暑假的学生们,他们看完梳妆楼可以去湖边坐船、骑马、滑草,能住上好几天。她估计如果做得好,小院的吃住收入每年能有6万元,20万元的成本很快就能回来。“做得不好,房子放在那里也不会坏掉。”于风涛并不担心风险。

村里虽然表面没什么动静,暗地里也并非无动于衷,有启动资金的是想观望王志斌夫妇今年夏天的生意情况,没有钱做生意的跟来村里投资旅游的外来人讨价还价,村里的房子涨价了,王志斌两口子买房时花了1.2万元,现在卖房的人家已经开价四五万元,他们想把这里的房子卖掉,再到距离旅游线路远的村里低价买新房。于风涛很得意自己出手早,特别是不远处丈夫的表哥正在盖农家院,“今年的人工和材料涨了将近一倍,他盖房的成本要将近40万元,需要更多的时间才能赚回来”。■

(文 / 杨璐 张冉) 古墓想象陈珍元代王志斌梳妆沽源元史县城