“阿富巴”:一个地缘新名词的形成史

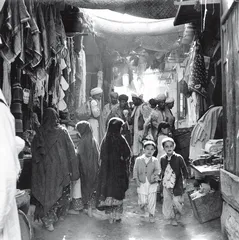

作者:徐菁菁 ( 阿富汗喀布尔街头市景(摄于1964年) )

( 阿富汗喀布尔街头市景(摄于1964年) )

“磨石间的小麦”:价值的发现

“阿富汗是一个小国,它就像两头狮子之间的一只山羊,或者像夹在两块磨石之间的一粒小麦。像这样的小国,怎么能够立于双磨之间而不被碾为齑粉呢?”19世纪末,流亡沙俄的阿富汗国王阿卜杜·拉赫曼的感慨既是对未来发问,也是总结现实。从公元前16世纪开始,印度人、波斯人、希腊人、匈奴人、土耳其人和蒙古人相继征服阿富汗,而在拉赫曼的时代,沙俄于1884年将阿富汗的潘杰绿洲据为己有。为了遏制沙皇俄国从中亚进一步向南扩张,英国人三次入侵阿富汗,与沙俄激烈争夺。

拉赫曼和之后的统治者为阿富汗找到的对策是以中立姿态在大国之间保持力量制衡。英国人输掉战争后,阿富汗率先向大洋彼岸的美国抛出了橄榄枝。1921年,阿政府代表团第二次到访华盛顿,希望美国在阿富汗投资。然而,英国在同年已经照会美国,表示英国仍然把阿富汗视为英国政治势力范围内的一部分。对于当时秉持“孤立主义”的美国来说,那个遥远而又陌生的国家,实在缺乏吸引力让他们甘心去冒与英国对抗的风险。阿富汗代表团铩羽而归。

1937年,阿富汗政府再次向美国表示善意,慷慨地向“美国内陆考察公司”授予了在阿富汗搜寻石油资源的75年特许权。但仅仅在一年以后,该公司就以资金紧张为由放弃了这项投入。这里包含的另一个原因是,苏联人对美国在阿富汗的活动非议颇多,拒绝让美国人使用他们建造的铁路运输物资。

“二战”戏剧性地扭转了美国对阿富汗的冷淡。1942年,美国外交使团第一次访问喀布尔,冯·埃格特成了美国驻阿富汗的第一任大使。这次外交行动的目标非常明确:这年12月,美国国务院就开始提议,建议修建一条穿过印度、阿富汗、苏联,最终到达中国的公路。美国官员甚至为这一计划进行了实地考察。但由于苏联拒绝美国人入境勘测,阿富汗方面也显得勉为其难,计划最终告吹。但从那时起,美国开始了对阿富汗的经济援助,美国工程师陆续到达喀布尔,协助当地的水利建设。华盛顿第一次表示:“阿富汗对于美国的中东政策有重要的战略意义。”

( 1989年,苏军撤出阿富汗后,阿随即陷入内战之中,局势更为混乱 )

( 1989年,苏军撤出阿富汗后,阿随即陷入内战之中,局势更为混乱 )

“‘冷战’提高了阿富汗在美国眼中的地位。就像19世纪的英国,美国也开始担心苏联扩张的野心将会让他们主宰阿富汗,并由此向南推进,深入到阿拉伯海地区。”巴基斯坦萨果达大学教授穆沙拉特·贾宾告诉本刊记者,“阿富汗也感到了来自北方的威胁,他们清楚自己在美苏之间的位置,也习惯了夹在大国之间的角色。1949年,阿富汗官员曾公然要挟美国,‘除非美国给予阿富汗更多的援助,不然我们就要转向苏联’。”

除了苏联,美国对阿立场变化的更重要动机正是源于阿富汗南部边邻巴基斯坦。1951年,美国南亚事务助理国务卿麦克基访问喀布尔,根据美国驻阿大使馆的建议,这一次,他不但积极地和阿富汗方面讨论了他们期待已久的武器出口,还把话题引向了普什图族问题。“美国关心阿富汗和巴基斯坦之间的边界争端,美国太在意巴基斯坦的战略意义。与巴基斯坦相比,阿富汗只不过是一个遥远、狭小、贫穷,自然资源有限的无足轻重的国家。在美国看来,阿富汗的头号问题并不来自克里姆林宫,而是来自他们自己:那时的阿富汗正积极地推进建立独立的普什图国家,挑战着划定阿巴边界的杜兰德线。”贾宾说。1893年英国人划定了巴阿两国国界时,将普什图族聚居区一分为二,阿富汗一直拒绝承认这样的划分。

( 1961年10月4日,美国总统肯尼迪(右)在白宫接见阿富汗驻美大使马伊万德瓦勒 )

( 1961年10月4日,美国总统肯尼迪(右)在白宫接见阿富汗驻美大使马伊万德瓦勒 )

彼时的美国正在积极地将巴基斯坦拉入自己的阵营,这里拥有丰富的铁矿石、煤、锰、矾土、铬铁矿、铜、菱镁矿、钨及潜在的水力资源。这片土地在“世界上最繁忙的印度洋航线”上占据重要位置。在大陆上,它分别与中国和伊朗相连——在“二战”中,这两个国家一个是远东主战场,另一个则是重要的石油产区。1949年5月,美国陆海空军委员会的一份正式文件这样评估“南亚的地理位置”的战略价值:“如果这一地区的经济和军事潜力能够更好地得以发展的话,它将控制印度洋地区,并且对中东、中亚和远东地区施加强大的影响。”

印度独立后,尼赫鲁的“不结盟政策”让美国备感失望。印度政府先是承认了中华人民共和国政府,与中国建交;在朝鲜战争问题上,印度不但不支持美国提出的要求联合国在朝鲜使用武力的两个决议,也是唯一投票反对美国在联合国大会提出把中国列为侵略国家的决议的非共产主义国家。对于美国国务卿艾奇逊来说,尼赫鲁是“我所见过的一个最难对付的人”。

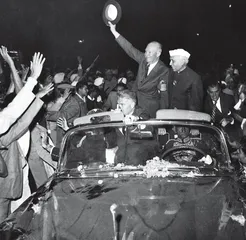

( 1959年12月,美国总统艾森豪威尔(左)访问印度,与印度总理尼赫鲁一起向新德里的民众致意。此次南亚之行途中,艾森豪威尔还造访了阿富汗,并许诺借款1000万美元建设喀布尔机场 )

( 1959年12月,美国总统艾森豪威尔(左)访问印度,与印度总理尼赫鲁一起向新德里的民众致意。此次南亚之行途中,艾森豪威尔还造访了阿富汗,并许诺借款1000万美元建设喀布尔机场 )

巴基斯坦是另一个选择。1947年8月15日,巴基斯坦立国运动领袖真纳宣誓就任总督时,美国是第一个给予外交承认,也是唯一一个派出外交使节表达祝贺的国家。杜鲁门总统在给真纳的贺电中说:“在这个标志巴基斯坦诞生的伟大日子里,我相信两国将建立起坚固的友谊。”分治后的巴基斯坦位于南亚次大陆西北部,东部和东南部与印度的旁遮普邦和拉贾斯坦邦交界;东北部与中国新疆毗邻,构成中印巴的重要三角连接地带。在北部,巴基斯坦与中亚塔吉克斯坦之间仅隔一条狭长阿富汗瓦罕走廊;往南,巴基斯坦和伊朗共享800公里的边境线,濒阿拉伯海,扼波斯湾出口。美国驻卡拉奇一名官员提出,将巴基斯坦纳入西方的军事和谍报系统有两个好处:第一,巴基斯坦毗连苏联,可以在那儿建立空军基地和实施情报战。第二,巴基斯坦接近波斯湾,它对于保卫中东石油产地有潜在作用,所以巴基斯坦完全可以作为对抗苏联的战略基地。

4个月后,巴基斯坦政府向杜鲁门政府公开表态:“巴基斯坦决不共产化。”这种示好几乎是一种生存的必需:资源丰富、人口众多的印度带给巴基斯坦巨大的威胁和不安。在建国后的很长时间里,巴基斯坦将相当大部分国民生产总值用于国防。1953年,美国新晋总统艾森豪威尔派出国务卿杜勒斯访问中东和南亚,为新的中东防御体系寻找支持。巴基斯坦说服了杜勒斯:“如果叙利亚、伊拉克、伊朗和巴基斯坦能够建立起某种形式的集体,将能有效阻止苏联向阿拉伯海的推进。”第二年,双方签订了意义重大的共同防御援助协定。美国向巴基斯坦提供各种援助、提供军事装备和训练;巴基斯坦参加联合国集体防御协议的措施;两国交换防御方面的专利权和技术情报。美国相信与巴基斯坦的结盟,将会带来巴基斯坦在即将到来的战争中的全面合作,而劝说阿富汗和巴基斯坦交好,无疑将有助巴基斯坦更好地发挥战略作用。1959年12月,艾森豪威尔总统甚至在访问南亚的途中到访了喀布尔。作为非美国军事同盟成员,这次到访对于阿富汗来说意义非凡。总统许诺向阿富汗借款1000万美元建设喀布尔机场。

( 1989年1月23日,苏联士兵为最后撤出阿富汗做准备 )

( 1989年1月23日,苏联士兵为最后撤出阿富汗做准备 )

“让苏联人来一场‘越战’”

在整个上世纪50年代和60年代,阿富汗熟练地扮演着大国缓冲区的角色,成功地避免和任何大国形成军事同盟或是发生冲突。在“冷战”期间,喀布尔从美苏那里分别获得了超过10亿美元的军事援助。美国和苏联都在阿富汗修建了连接主要城市的公路。苏联开垦农田,美国修筑水利。数千名阿富汗军官在苏联的军事院校里学习,而同时,又有数百人在美国受训。

( 阿富汗北部重镇马扎里沙里夫著名的蓝色清真寺 )

( 阿富汗北部重镇马扎里沙里夫著名的蓝色清真寺 )

但美国对阿富汗的关注依然有限。1965到1973年,饱受“越战”困扰的美国未在阿富汗追加投入。美国驻阿富汗大使纽曼在1972年的一份报告中说:“对于美国来说,阿富汗现在只关乎有限的直接利益。它既不是重要的贸易伙伴,美阿之间也不存在协定或防卫责任。”对美国来说,只要督促阿富汗保持长期以来的中立和不结盟政策就是外交胜利。而在1965年,苏联帮助阿富汗的亲苏派别组建了阿富汗人民民主党。该党在1973年7月支持国王的堂兄、前首相达乌德发动政变,推翻了不甘受苏联摆布的查希尔国王,建立了“阿富汗共和国”。

但达乌德又让苏联深感失望。他是一个民族主义者,绝非左派分子。他欣然接受了基辛格为阿富汗拉来的中东国家援助。在他执政的最后几年,他甚至急剧降低了阿富汗对莫斯科的安全依赖,并试图减少人民民主党的政治影响力。1977年4月,在达乌德访苏期间,勃列日涅夫规劝他改变疏远苏联的政策。达乌德的回答是:“阿富汗人是阿富汗的主人,外国人没有权力指手画脚。”从莫斯科回来后,他还接受了华盛顿的邀请,决定在1978年夏天赴美访问。于是很快,阿富汗青年军官就发动了政变,坦克履带碾过总统府的台阶,冲锋枪扫过鼾睡中的达乌德。人民民主党总书记塔拉基建立了阿富汗民主共和国,并最终放弃了这个国家长久坚守的中立策略,苏联专家占据了阿富汗安全和情报部门的各个领域。

即便如此,纠结于“越战”的失败和“水门事件”丑闻之中的华盛顿反应依然很谨慎,直到美国驻阿富汗大使阿道夫·杜布斯之死。身为苏联事务专家被派驻到阿富汗支持反共运动的杜布斯在1979年2月遭到反政府组织的绑架,在营救行动中死于阿富汗警察的枪下。在营救过程中,阿富汗警方拒绝了美方与劫持者谈判的想法,更让华盛顿不能接受的是,苏联顾问出现在了现场。愤怒的卡特总统立刻切断了对阿富汗的政治援助,开始向驻扎在巴基斯坦的伊斯兰组织投入大量资金。美国中央情报局和巴基斯坦情报部门开始合作支持阿富汗内部的反政府抵抗组织。

喀布尔局势的变化速度超过了华盛顿的想象。很快,阿富汗总理阿明发动政变赶走并最终杀死了塔拉基。苏联对塔拉基的支持激起了阿明的仇恨,他迫使苏联撤换了大使,并要求苏联撤回在阿富汗的3000名军事顾问、教官和技术人员。1979年10月下旬的一个夜晚,勃列日涅夫召开苏共中央政治局秘密会议,讨论如何处置阿明的问题。据会议的参加者后来回忆,勃列日涅夫清了清嗓子,低沉而威严地说:“我决定,干掉他!”

苏联出兵阿富汗令美国前总统尼克松惊呼:“莫斯科已经打到离霍尔木兹海峡——西方石油咽喉上的战略性控制点——不到300英里的地方。从阿富汗南部的基地,米格战斗机能够飞到它们从前飞不到的霍尔木兹海峡。我们必须把苏联与阿富汗之间的战争看成是我们与莫斯科竞争中的一场至关重要的战役。”

而对于当权者来说,这却是一次机会。时任美国国家安全顾问的布热津斯基后来回忆说:“苏联军队跨过边境的当天,我就写信给卡特总统:‘现在,我们有机会让苏联人也来一场越战了。’”

美国迅速决定支援伊斯兰圣战组织。巴基斯坦无疑是向喀布尔施压的最佳据点:困于内陆的阿富汗依赖经过巴基斯坦的交通要道实现它与外部世界的大部分联系。通过巴基斯坦与阿富汗的民族和宗教联系,美国可以躲在暗中援助阿富汗抵抗组织。

1981年,强硬派里根上台。苏联成为他外交政策的核心目标。里根说服国会为巴基斯坦提供为期5年、高达32亿美元的军事援助。军事援助和资金通过巴基斯坦流向阿富汗的“圣战者”。事实上,里根政府除此以外已经别无选择:1979年发生的另一件大事是伊朗的伊斯兰革命。英国开放大学教授西蒙·布隆利告诉本刊记者,巴列维王朝的倒塌不仅意味着美国失去了一个重要的地区盟友,还意味着美国失掉了一个对抗苏联的前沿。在这种情况下,巴基斯坦扮演的角色更加重要了。

美国对反共力量的援助源源不断地流入阿富汗的抵抗组织手里。这些立足于巴基斯坦的组织和包括沙特在内的广阔穆斯林世界有着密切联系,数以亿计的基金从富裕的石油国度流向贫瘠的阿富汗。美国、沙特和巴基斯坦同时支持着7个将总部设立在白沙瓦的派别,其中包括3个温和派和4个激进主义团体。美国和巴基斯坦拒绝向阿富汗内部的独立团体提供援助,只要他们和白沙瓦的反对派没有联盟关系。

正如布热津斯基的预谋一样,入侵阿富汗使苏联在国内外陷入空前的孤立。在整个80年代,阿富汗问题是联合国安理会召开会议讨论最多的问题之一。1987年,根据中央情报局的报告,华盛顿已经做出判断,苏联支撑不了多久了。伊斯兰堡在战争中看到了实现战略纵深,找到一个新的伊斯兰伙伴国家的可能。它极力希望华盛顿能够帮助“圣战者”们建立阿富汗过渡政府。但对于美国来说,苏联军队撤出阿富汗即是美国的最主要利益,对于战争的后果他们并不在意。

1989年2月15日,最后一批苏联军队撤出阿富汗。当最后一辆坦克驶上苏阿边境的阿姆河大桥时,驻阿苏军司令格罗莫夫跳下战车,同前来迎接他的儿子一起徒步走过苏阿边界线。面对蜂拥而上的记者,格罗莫夫说了两句话:“我是最后一名撤出阿富汗国土的苏军人员,在我的身后,再也找不到一名苏联士兵了。”

“苏联从阿富汗战场上彻底撤军。几乎就在同时,美国也失去了阿富汗的兴趣。”美国密歇根大学教授哈法兹·马力克在其著作《美国的阿富汗和巴基斯坦对外关系》一书中指出,“华盛顿迅速关闭了在喀布尔的使馆,因为7个圣战组织无法达成权力分享协议,开始自相残杀,国家已经陷入一片混乱中。随后,美国和巴基斯坦的关系也因为核问题恶化。”

在80年代美巴蜜月期的同时,里根政府还成功地扭转了美印对抗关系。1984年,里根签署了国家安全指令,鼓励美国向印度出售高技术。同年,两国签署了技术转让谅解备忘录:4年后,印度从美国进口的先进技术产品是1983年时的10倍。美国首次派遣了美军军官赴各军事学院交流。美国也开始在太空领域帮助印度进行研究,并帮助印度进行通信和气象卫星的研制。值得玩味的是,1985年美国会通过了单独针对巴基斯坦核试验的《普雷斯勒修正案》,要求总统每年必须向国会提供美对巴经济和军事援助不得用于发展核武器的证词,但美国总统每年向国会提供的证词都有利于巴基斯坦,直到1989年10月为止。

力量对比引发的反思

10年之后,2000年3月,美国总统克林顿开始了他的南亚之旅。作为22年来第一位访印的美国总统,克林顿在印度停留了5天之久,签署了《印美关系:21世纪展望》,确认两国致力于建立一种“持久的、政治上有建设性、经济上有成果的”新型伙伴关系。

在结束南亚之行之际,克林顿花了5个小时造访巴基斯坦。在机场迎接这位1969年以来首次访巴的美国总统的是外交部长萨塔尔。在伊斯兰堡,克林顿对穆沙拉夫总统提出了几点要求:尽快结束军政府统治状态,缓和克什米尔冲突,不要处决前总理谢里夫——他曾经一度向穆沙拉夫施压,要求在“基地”组织和拉登问题上与美国合作。穆沙拉夫做出保证,谢里夫不会被处死。但对于其他问题,他不置可否。

此刻的巴基斯坦正处在美国的多重制裁之下。1989年10月通过的《普雷斯勒修正案》让美国取消了对巴基斯坦的一切援助、官方军火交易和人员交流,同时还拒绝交付巴基斯坦已经付款6.58亿美元的28架F-16战斗机。1998年5月,巴基斯坦核试验后,美国进一步加深了对巴基斯坦的军事和经济制裁。另一项制裁则是针对1999年穆沙拉夫的政变。

在90年代的大部分时间里,阿富汗是一块被遗忘的土地。从1992年4月到1994年,超过2万阿富汗人在战后的同族厮杀中失去生命。美国曾要求联合国维持阿富汗和平,但拒绝担任调停者。1995年崛起的塔利班政权带给阿富汗相对的稳定,也让巴基斯坦看到了实现“战略纵深”的希望。1997年5月,巴基斯坦成为世界上第一个承认塔利班政权的国家,并在1997到1998年的一年间,向塔利班政权提供了高达3000万美元的援助。对于被美国遗弃的巴基斯坦来说,一个稳定而合作的阿富汗政权意味着为与印度对抗建立巩固的后方;同时,巴基斯坦还有了向北延伸发展和土库曼斯坦的关系的机会。建立一条从土库曼斯坦,穿过阿富汗和巴基斯坦,到达印度的石油管道是巴基斯坦一直以来的愿景,这不但可以促进国家的经济繁荣,还可以使自己在印巴关系中有更大的回旋余地。

马力克在《美国的阿富汗和巴基斯坦对外关系》中指出:“美国看来,苏联解体改变了整个地区的力量对比,没有苏联的帮助,中国的军事实力已经不足以对美国造成威胁。在1993年,中美之间的经济实力对比悬殊。美国的国内生产总值高达5.7万亿美元,而中国只有区区7000亿美元。从70年代改革开放起,中国的军费从1981年的15.4%下降到了1989年的8.2%。在1992年,中国67亿美元的国防开支只相当于美国的2.27%。在外交上,美国也不再需要使用中国这张牌来遏制苏联了。在这样的背景下,美国从阿富汗和巴基斯坦撤出,留下他们解决自己的问题。但是美国没有想到的是,他们在阿富汗留下的权力真空并不是巴基斯坦能够解决的。为此,美国在2001年9月11日付出了代价。”

不仅如此,在2000年对印度的访问中,克林顿曾感慨说,美国在1991年12月以后浪费了太多时间。在苏联解体后,美国孕育新的地区政策的过程中,这一地区周边的局势已经和10年前有所不同——中国崛起;俄罗斯从困境中挣扎出来正在努力成为新的一极:1996年俄罗斯通过组建上海合作组织重新回到中亚,2000年,普京总统已经开始考虑在塔吉克斯坦建立军事基地;塔利班政权正在孕育新的不稳定因素,而巴基斯坦和它们交往过密;印巴之间在克什米尔问题上依然毫无进展。

事实上,在克林顿的这次访问之前,美国已经开始重新审视全球战略。1997年,布热津斯基出版了《大棋局》一书。他在书中指出,“冷战”后的亚欧大陆中心出现了一个“黑洞”,它将直接影响美国在21世纪对全球事务的支配权。这年3月,美国参议院外交事务委员会通过决议,宣布中亚和外高加索是美国的“重要利益地区”。

除了1996年8月在阿富汗山洞里向美国正式宣战的本·拉登,美国对阿富汗的战略关注已经被其他因素悄悄唤醒。美国汉普郡学院和平与世界安全教授迈克尔·克雷尔曾指出:“尽管还有其他的各种考虑,但能源和安全这两项战略原则在建立21世纪美国世界主导地位战略制定中占据独有的地位。”而阿富汗的价值正建构在这两项原则之上。

位于欧亚大陆腹地的阿富汗,其北部边界从西至东依次与土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦为邻;西部毗邻中东大国伊朗;南部和东边接壤巴基斯坦和克什米尔地区;东北部经由狭长的瓦罕走廊与中国还有75公里的共同边界。

从能源的角度看,阿富汗北部的中亚三国以及它们北边的俄罗斯都有大量的能源出口。尤其对于美国的老对手俄罗斯来说,能源产业已经成为无可替代的经济支柱。伊朗的情况同样如此。而在东部,中国被美国视为能源竞争的重要对手。根据国际能源组织的预计,中国的石油消耗量将在2030年升至每日1400万桶,与美国相当。

从90年代开始,关于里海输油管线路走向的纷争甚嚣尘上。据能源专家估计,即使不把里海石油计算在内,中亚地区也是仅次于俄罗斯和中东地区的世界第三大石油储积区。美国《石油与天然气》月刊能源专家詹姆斯·道林曾说过:“谁掌握中亚的能源出口,谁就能掌握世界未来的能源方向和分配。”

巨大的利益造成了里海油气资源地区多条油气线路相竞争的格局。在向西输出的线路上,美国一直反对线路经由俄罗斯,支持取道阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其。在向南输出的线路上,伊朗是美国的主要目标。原本里海东岸经伊朗北部到伊朗南部已铺有管道,伊朗希望将管道一直向南延伸到波斯湾的哈尔克岛。这条线路距离短、是把石油运输到东南亚和远东市场的最近的通道,但美国竭力反对,这条线路至今未能付诸实施。

美国支持的南向线路是从土库曼斯坦或哈萨克斯坦,经由阿富汗和巴基斯坦,最终到达阿拉伯海。目前,从海湾和中亚出发到达印度次大陆的5条设计线路的走向都与伊朗和阿富汗有关。而除了伊朗,经由阿富汗把中亚能源输送到波斯湾出口是中亚油气输出成本最低的路线。90年代,美国就曾经与塔利班政权沟通过开通“南向线路”石油管道的计划,但没有得到塔利班的响应。

根据马力克的分析,在美国的世界版图中,各个国家可以依据其地理位置、人口统计学指数、教育情况、工业能力和军事能力分为四个等级。美国作为唯一的超级大国是这个金字塔体系的顶端。位于金字塔第二层的是中国、俄罗斯、法国、德国、印度、英国、巴西、南非和印度尼西亚这些地区性主要力量。日本、波兰、澳大利亚、伊朗、沙特、巴基斯坦、阿根廷和尼日利亚是地区性力量的第二梯队。其他174个国家是这个金字塔体系的底座。自身实力弱小的阿富汗虽然在二、三级台阶上榜上无名,但那17个能对世界产生重大影响的国家中有5个在其辐射范围之内。

给予这样的地区形势判断,美国对巴基斯坦政策的再认识也在悄然进行。2001年6月,美国助理国务卿克里斯蒂娜·罗卡在一次讲话中指出,巴基斯坦居于“亚洲走廊的中心位置”。她补充说,它在东北部联结着中国,在西南方向则沟通着波斯湾。当时的副国务卿理查德·阿米塔吉这样反思美国的巴基斯坦政策:“多年以来,我们在南亚都执行着极不平衡的政策。一些人也许认为在表面上我们和巴基斯坦的关系非常好,但实际上这是一个错误的关系。最初,它建立在反对印苏中心的基础上,后来它用于抵抗苏联对阿富汗的占领。实际上,我们根本没有对巴基斯坦的政策,我们的对巴政策总是有其他的指向。”

重新创造力量平衡的机遇

在《大棋局》里,布热津斯基指出,欧亚大陆并不是一块易于驾驭的土地,美国需要施展更高超的地缘政治战略手段,并需要在欧亚大陆大棋局中更审慎地、有步骤地、有策略地配置和部署美国的力量。4年后,本·拉登给了美国重新布局的机会。

毫无疑问,“9·11”恐怖袭击给美国制造的威胁是美国迅速出兵阿富汗的直接原因。但美国的决策者们并没有将它仅仅看做是一次正当防卫的机会。2002年4月,时任美国国家安全顾问康多莉扎·赖斯在约翰霍普金斯大学的一次演讲中说:“‘9·11’带来的‘大地震’足以改变国际政治的板块。从苏联解体以来,国际系统就处在不断的变化中。现在这个时候,我们面对的不仅是威胁,更是巨大的重新创造世界力量平衡的机遇。”

“9·11”让美国的战略重点直接而迅速地降临到阿富汗和巴基斯坦。在恐怖袭击发生后的第二天,美国助理国务卿理查德·阿米塔吉就拜访了当时正在华盛顿访问的巴基斯坦三军情报局局长穆罕默德将军。他说:“你们或者站在我们一边,或者100%是我们的敌人。没有中间区域。”几天后,9月13日,美国向巴基斯坦传达了7条“不可谈判”的要求:制止“基地”组织在阿巴边界的活动;拦截通过巴基斯坦边界的武器运输,中断对拉登的后勤供给;给予美国飞跃巴基斯坦领空、进入巴基斯坦领土的权利,允许美国使用巴基斯坦海军基地、空军基地和边境地区;向美国提供即时的情报和移民信息;谴责“9·11”袭击行为,压制国内支持恐怖袭击美国及其伙伴和盟友的呼声;切断所有补给塔利班的船只,停止巴基斯坦对阿富汗的支援活动。“一旦有证据表明拉登和‘基地’组织网路在阿富汗活动,并得到塔利班的庇护,巴基斯坦必须断绝和塔利班的外交关系,终止对塔利班的支持,以前面提到的方式支持我们摧毁本·拉登和他的网络。”

巴基斯坦别无选择。9月19日,穆沙拉夫通过电视讲话试图说服国民接受与美国的合作。在讲话里,穆沙拉夫坦率地阐明了他的理由:为了巴基斯坦的完整和团结;为了巴基斯坦的经济振兴;巴基斯坦没有能力对抗美国;保护巴基斯坦的核战略和导弹资产;克什米尔问题。

2002年2月,布什在白宫殷勤地招待了到访的穆沙拉夫,称他为“一位富有勇气和远见的领导者”。尽管不久前,他的副国务卿还将巴基斯坦称为和朝鲜、伊朗并列的“邪恶国家”。穆沙拉夫给予的回报是承诺打击一切针对印度的恐怖活动,并把“基地”组织从巴基斯坦连根拔除。两年后,他再次受邀到访华盛顿。这一次,布什将巴基斯坦的合作称作他上任以来的最大外交成就。这一年的6月,布什政府官方承认了巴基斯坦作为非北约成员的美国主要盟友身份,此前只有日本、埃及、澳大利亚、以色列、韩国和阿根廷有此“殊荣”。

多年以来,美国促成巴基斯坦和印度相互接纳的努力都未能奏效。印巴的对立使美国在该地区的外交活动一直处于零和博弈的状态:向任何一方示好都必将引起另一方的敌意。而反恐这一压倒一切的任务,让美国找到了整合南亚次大陆的契机。一个颇具象征性的事件是,尽管印度颇有微词,但在2005年,美国还是向巴基斯坦出售了20多架F-16战斗机。这种战斗机的最大覆盖范围能够达到2000英里,而且能用做核武器的运载工具。巴基斯坦萨果达大学教授穆萨拉特·贾宾告诉本刊记者:“非北约成员的美国主要盟友身份和F-16战斗机足以说明巴基斯坦已经被美国纳入了它的新南亚安全架构之下。在这个大架构里,巴基斯坦和印度一并进入了美国的轨道。”

一些观察家认为,美军成功地在10年的追捕后击毙本·拉登是奥巴马“阿富巴”战略的胜利。但奥巴马的调整是美国政府政策延续和推进的结果。早在2006年1月,美国国务院就调整了机构设置,将原属欧洲局的中亚五国归入了新成立的中亚南亚局。当年4月25日到26日,美国国会举行了以“大中亚计划”为核心议题的听证会。分管中亚南亚事务的助理国务卿理查德·鲍彻在听证会上进一步说:“南亚和中亚应被作为一个整体对待。除了文化和历史渊源外,我国21世纪的重大政策目标——如赢得反恐战争胜利、寻找能源来源、通过经济合作实现繁荣,以及运用民主机会等——与该地区所有国家都十分重要;地处在这个区域中心的阿富汗可以成为连接南亚和中亚的桥梁,而不是将它们分隔开的障碍。”■(文 / 徐菁菁) 地缘新名词