清华“现代人”

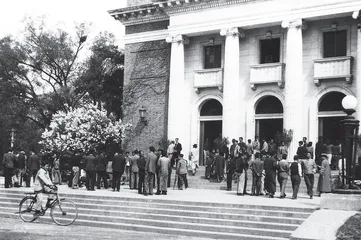

作者:陈赛 ( 清华大学大礼堂前(摄于1947年) )

( 清华大学大礼堂前(摄于1947年) )

当年梁实秋拜访“创造社”,见到郭(沫若)、郁(达夫)、成(仿吾)几位,大为惊讶的不是他们生活的清苦,而是他们生活的颓废,尤以郁为最。《清华八年》中有记:“他们引我从四马路的一段,吃大碗的黄酒,一直吃到另一端,在大世界追野鸡,在堂子里打花围,这一切对于一个清华学生是够恐怖的。”

上世纪二三十年代的清华校风朴实,环境优美,绝大多数学生都用功勤学。即使达官贵人的子弟(有一段时间,九部总长中有8家子弟是清华学生)入校后,一般也都能养成简朴的生活作风和习惯。

清华早期刊物上经常强调这样的思想,今日之学生,宜着重德智体三育固矣。换句话说,他们要培养的是具有“完全之人格”的现代人。

大礼堂

在《读史阅世六十年》中,史学家何炳棣写道,如果我今生曾进过“天堂”,那“天堂”只可能是1934到1937年间的清华园。

( 马约翰正指导学生练习体操跳跃(摄于1958年前后) )

( 马约翰正指导学生练习体操跳跃(摄于1958年前后) )

1934年秋,他以一年级新生的身份走进清华校园的大门(现校墙已拆除,此南门已不通),空旷草坪的背面屹立着古罗马万神殿式的大礼堂。

“无论是它那古希腊爱奥尼亚式的四大石柱,古罗马式的青铜圆顶,建筑整体和各部门的集合形状、线条、相叠和突出的层面、三角、拱门等等设计,以及雪白大理石和淡红色砖瓦的配合,无不给人以庄严肃穆、简单、堆成、色调和谐的多维美感。”

隔着数十年的时光怀念母校的人,“天堂”的赞誉并不夸张。即使从今天一个游人的眼光中看出去,当年的清华老建筑也仍是很气派,尤其是大礼堂。30年代,学生中流行一句话,“北大有胡适之,清华有大礼堂”。意思是,北大地处沙滩,虽然人才济济,却没有像样的建筑,比不上清华大学财源充足。

大礼堂建成于1920年,是当时整个清华园的中心——礼堂东北是图书馆,西北是体育馆,往南则是科学馆,合称“四大建筑”。这些建筑均模仿美国学校建筑,讲求精美适用,为一时之最。

清华的土地,在帝制时期是一位清朝皇族的,原来的建筑古老而庄严,大约建于十八九世纪。在这块古老土地上建一所新式的学校,对于建筑物的一致性很少有人去考虑,至少在最初几年是这样。而那个年代的学生,在清华这样一个地方读书,就心理而言,恐怕也时常会感到一种因不一致而带来的焦灼感。

清华是个洋学堂,无论求学或者生活,都力求与美国大学接轨。就求学而言,上课有洋教师、洋课本,说洋文,图书馆里有最新的洋文书刊,科学馆有最新的科学仪器做实验;就生活而言,体育馆里可以游泳打球,大礼堂经常可以听到中外各路名人的演讲,周末还有电影可看。梁实秋的《清华八年》中有记录:大礼堂每个周末放电影,每次收费一角,像白珠小姐主演的《蒙头人》连续剧,一部接着一部,美女蒙难,紧张恐怖,虽是黑白无声,也很能引发兴趣,贾波林、陆克的喜剧更无论矣。

学生宿舍以“斋”为名,但宿舍内的设施大多是西式的,床是钢丝的,屋里有暖气炉,厕所里面有淋浴有抽水马桶。有一位名“任浩”的在《宇宙风》上写文章介绍清华宿舍说:“整个冬天,从十一月到翌年三月,在清华室内都像是夏天,睡起来盖一层薄被就行了。”相对于当时中国普遍的政治动荡和民生艰辛,清华园内的生活舒适惬意,宛如乱世中的一个纯净小世界。

美国政府退还庚款的本意是在中国知识分子中培养一批“追随美国的精神领袖”。事实上,早期清华园里的学生们在精神上的确是以美国精神,或曰西方的民主与科学为追求目标的。

梁实秋在《清华八年》中回忆当时的外籍教员:“教我英文的美籍教师有好几位,我最怀念的是贝德女士(Miss Baeder),她教我们‘作文与修辞’,我受益良多。她教我们作文,注重草拟大纲的方法。题目之下分若干部分,每部分又分若干节,每节有一个提纲挈领的句子。有了大纲,然后再敷演成为一篇文字。这方法其实是训练思想,使不枝不蔓层次井然,用在国文上也同样有效。她又教我们议会法,一面教我们说英语,一面教我们集会议事的规则(也就是孙中山先生所讲的民权初步),于是我们从小就学会了什么动议、附议、秩序问题、权利问题等等,终身受用。大抵外籍教师教我们英语,使用各种教材教法,诸如辩论、集会、表演、游戏之类,而不专门致力于写、读、背。”

外籍教师,以及清华留学归来的中国教师,不仅带来西方式的思维方式,也带来西方的交往方式,为清华园的生活注入现代元素。20世纪20年代,“在家”茶会成为清华园中一种新的居家交往方式。按照西方习俗,“在家”茶会特别要在请柬中写明茶会的起始时间,客人可根据时间随来随去。茗点时,立坐皆可;宾主周旋,亦极随便,没有正式茶会的拘束和呆板。

但是,学生们既知道学校所用的庚款是中国人的血汗钱,学校又建在被英法联军洗劫过的清华园和近春园,整天面对被焚毁的断壁残垣,民族耻辱难免时时袭上心头。徐葆根在《大学精神与清华精神》中提出,“耻不如人”的意识一直是清华精神很重要的一点。

何炳棣入学那一年,开学典礼是在“九一八”国难3周年的前一日举行的。当时的校长在致辞中强调指出严重国难中学生应尽的责任。

“……吾辈知识阶级者,居于领导地位……故均须埋头苦干,认同努力攻读,预备异日报仇雪耻之工作,切勿以环境优裕即满足自乐。”

受那个时代的影响,早期清华的教育,培养出一种相似的学者气质——在各自的专业之外,对中国社会保持强烈的热情和关怀。但是,与北大的奔放激烈不同,清华的风格更趋沉稳内敛,讲究“行胜于言”。

朱自清在谈到清华精神时曾说,清华毕业生不论旧制新制,在社会的各部门里做中级干部的最多。中级干部是平实的工作者,他们的贡献虽然是点滴的,然而总起来看也够重大的。

“青年人讨厌世故,重实干,虽然程度不同,原是一般的趋向。不过清华跟都市隔得远些,旧制生出洋五年,更跟中国隔得远些,加上清华学生入学时一般年岁也许小些,因此这种现象就特别显著。”

清华1920届学生毕业时曾献给母校一块日晷,至今仍安置在大礼堂前大草坪的南端。

下部底座镌刻着他们的铭言“行胜于言”的中文及其拉丁文译文。2005年,宋楚瑜到访时,清华大学曾送他一尊雕刻精细的汉白玉日晷。“它基本上是一种象征,励志明心。时间在往前走,它会默默地提示,正在做的,永远比说的珍贵得多。”

经济学家陈岱孙、化学家曾昭抡等都是1920届的毕业生。陈岱孙1918年入清华,第一学年结束前,刚好赶上“五四运动”。游行、请愿、宣传都参加了,但只有摇旗呐喊的份儿。“我当时总觉得我们似乎有一个基本问题需要解决。想起了古书中所说的‘足食足兵’的重要性和积贫积弱显然是导致横逆的原因,那么富强似乎是当务之急,这也许是一种糊涂的‘经济救国论’的意识。”

毕业之后,他获得公费留学的机会,秋天远渡太平洋到美国威斯康星州立大学,插入三年级,以经济学为专业。两年后,入哈佛大学,读了4年。回国后在清华大学经济系任教。从此开始了几十年的教学生涯。他曾称:“我这辈子只做了一件事,教书。”

陈岱孙学术上极端严格,上课没有一句废话,做事也是雷厉风行,不打半点折扣。当时清华最出名的两个教授,一个是哲学系的冯友兰,不管什么事情都能从东西方哲学出发讲得头头是道;另一个就是陈岱孙,不管遇到什么难题也总能不声不响地圆满解决。

图书馆

大礼堂东北越过小溪,便是图书馆。

清华的图书馆有旧馆与新馆之分,时间跨度长达75年,但在外观上刻意保持了相似的风格,暗红石砖,西式拱窗。春天已到,爬山虎刚刚冒出绿芽,贴着窗玻璃错落有致地长着。

旧馆的东侧是当时清华“四大建筑”中最先动工和建成者,由美国著名建筑师墨菲设计,分为上下两层,可容学生200多人。中西文阅览室以软木为地板,故走路无声,不惊扰人。书库装玻璃地板,故透光,不需要开灯。在当时都算是最新的装备,全国没有一个学校有那样的水平。

当时清华校园里有两个最流行的动词,一为“斗牛”,一为“开矿”。“斗牛”是去体育馆打篮球,“开矿”则是去图书馆看书。清华对学生的功课要求很严,所以学生大都十分刻苦,图书馆里经常座无虚席,鸦雀无声。

曹禺的《雷雨》就是在这里写出的。他曾在《水木清华与雷雨》一文中怀念当年泡图书馆的生活:“从清晨赶进图书馆,坐在杂志室一个固定的位置上,一直写到夜晚十时闭馆的时刻,才怏怏走出。夏风吹拂柳条刷刷地抚摸着我的脸,酷暑的蝉声聒噪个不停,我一点觉不出。人像是沉浸在《雷雨》里。我奔到体育馆草地上的喷泉,喝足了玉泉山引来的泉水,我才知道我一天没有喝水。”

与曹禺一样,钱锺书到清华后的志愿是扫图书馆。据国学大师钱穆晚年回忆说:“及余去清华大学任教,锺书亦在清华外文系为学生,而兼通中西文学,博及群书,宋以后集部殆无不过目。”他还有一个怪癖,看书时喜欢用又黑又粗的铅笔画下佳句,又在书旁加上他的评语,清华藏书中的画线与评语大都出自此君。

曹禺和钱锺书二人是同学,都以天才著称,但彼此似乎并不如何欣赏对方。一个有趣的故事是,1946年,英若成考入清华外语系,发现图书馆一本书的卡片上,借阅者只有两个人,一位是曹禺,一位是钱锺书。

1928年,清华学校改制为“国立清华大学”,规定此后每年预算中划出20%,即24万元,作为增购书籍仪器之用,其中图书经费10万元。这是清华成立以来最高的图书预算。当时,清华成了一个买书的大主顾。琉璃厂的各书店都有专跑清华的伙计。图书馆和买中文书的各系每周都有指定的时间接受样本,到时候图书馆门庭若市。除了书籍之外,历史系还收买档案,故宫收藏的明清两朝的档案,有时候都当废纸卖了,历史系一买就是几百斤至几千斤。

理科专门书籍也是从这段时间开始大量购置的,每年购书经费达5万元,3年中理科书籍增至8000册,西文杂志400余种,中文杂志30余种。名人专著全集及绝版难的之书,亦复不少。工学院电机工程系李郁荣教授在邀请MIT数学教授维纳(Norbert Wiener)访问清华的信中说:“清华数学系的图书馆与MIT的一样完善。物理系的图书馆比哈佛的更加完善一些。”

当时的清华图书馆不仅藏书丰富,而且从图书馆的管理和技术服务层面设立了参考部,统一中西文图书分类系统,编制标题卡片,都是很现代化的措施。在读者服务方面,采取开架式的方法,做到日夜开放和新书通报。

据何炳棣回忆,当时西方新书出版不到一年往往已经被清华编目,或立即作为指定参考,或已插放在书库钢架上。例如外交史名家格兰1935年才在美国出版的上下册《帝国主义的外交,1890~1902》,1936年初秋就已经能读到。“这就必须归功于刘崇鋐老师经常对书目书评批阅之勤,选择之精和编目组主任毕树棠先生的工作认真了。”

刘崇鋐是第一批考入清华学堂的学生之一,1918年毕业后入美国威斯康星大学修西洋史。1921年获哈佛大学文学硕士学位。回国后在清华主讲西洋通史和希腊罗马史。

毕树棠更是个有趣的人物。季羡林先生在《温馨的回忆》中专门写一段来记叙他。“我在校时,有一位馆员毕树棠老先生,胸罗万卷,对馆内藏书极为熟悉,听他娓娓道来,如数家珍。学生们乐意同他谈天,看样子他也乐意同青年们侃大山,是一个极受尊敬和欢迎的人。”

毕树棠幼时家境清贫,在山东文登家乡读完私塾和小学之后,考入济南第一师范,毕业后回乡任小学教员一个时期,1921年春应聘去海参崴西伯利亚铁道监管会中国代表办事处任英文翻译。3个月后办事处改组,遂取道沈阳到北京,经人介绍到清华图书馆任管理员。他边工作边自学外语,以英语为主,兼学法语、德语、拉丁语,新中国建立后又自学俄语,被清华师生誉为“活字典”。50年代初,曾有机会调任北京市图书馆馆长,一来梁思成先生不放人,二来自己扎根清华不愿走,没有成行。1983年毕先生在清华园寓所去世,终老清华。

体育馆

国民党名将孙立人晚年在回忆录中谈到昔日清华生活:“清华有三种人,好运动的是武行,运动派;一种念书上图书馆的,叫老先生派,还有又不念书又不玩,游手好闲,喜欢找人这儿聊聊那儿聊聊的,就叫游手派。”

他自己当然属于武行。他曾经是清华篮球、足球、手球、排球、棒球队的队长,率足球队击败过英国联队,率篮球队击败日本队夺得过远东冠军,当时同学之间称他为“站人”,意思是干什么事都能成功的人。

在那篇回忆录中,他还调侃了“某人毕业要出国的时候,武行不及格,还得在水里爬,可是大家对他很爱护,很亲切”。这位“某人”大概就是他的同学梁实秋了。梁实秋在《清华八年》中曾经描写过自己游泳考试时在水中连滚带爬的搞笑场景。当时清华有硬性规定,在校8年“五项测试”必须通过,否则不能出国。比如吴宓,跳远跳了11英尺多,怎么也跳不过12英尺,被扣了半年,通过之后才出洋。

根据马约翰的回忆录,当年清华的学生,虽未必各个都是赳赳武夫,但绝少足不出户、手无缚鸡之力的病夫。像施嘉炀、梁思成,体育都是很好的。施嘉炀擅长跳高,梁思成很能爬高,爬绳爬得很好,后来到了美国,因为运动扭了腰,以后又得了肺病,身体才坏下来的。

马约翰是留美华侨,从1914到1966年,一直在清华待了半个世纪,是中国现代体育的元老人物。1936年柏林奥运会,他负责中国体育代表团的工作,先把运动员集中在清华训练了一段时间,才带队去柏林。西南联大时期,一年级的学生的体育课都是马约翰教第一节课,上课的时候中英合璧,又说中文,又说英文,非常能鼓舞学生的情绪。多年后,他在一篇《我在清华教体育》的自述中说:“我在体育的普及中,特别强调一种精神,即普遍的,活跃的,自动的,勇敢的精神;强调‘干到底,绝不松劲’的精神。”

事实上,清华自建校起,历任校长大都对体育非常重视,认为是养成高尚人格的极好方法。从周诒春校长开始,学校规定每天下午16点到17点是强迫运动时间。学校把图书馆、教室、宿舍都锁起来,让学生出来活动。尽管如此,仍然会有一些学生躲在树底下看书,马约翰就拿着本子东跑西跑,去找这些学生,不是威胁、记过,而是说服他们好好锻炼,有一个强壮的身体,到了美国才不会被外国人讥诮成“东亚病夫”,给中国人丢脸。有学生回忆:“马约翰老而益壮,三九寒冬要我们和他一样只穿背心裤衩,在田径场先跑800米或1500米再进体育馆做体操。”

清华的体育馆是在马约翰主持下兴建起来的,由墨菲设计,外表采用西方古典形式,馆前有陶立克式花岗岩柱廊。除砖瓦之外,其建筑材料以及内部的器械设备均来自美国。门脸不算高大,但是里面却极为讲究:进门后,门庭正面是室内篮球场,高级打蜡,柚木地板,左手是健身室,有鞍马、吊环、单双杠等设备,更可贵的是左手进去的室内游泳池。当年北京室外游泳池,也只有中南海北门内、绒线胡同崇德中学、台基厂东交民巷使馆俱乐部这3处,而这里却在室内一年到头保持着温水。

体育馆建成后,男生淋浴完全设在体育馆而不设在宿舍,就是为了“强迫”学生去运动出汗才能洗澡。当时最普通的出汗方式是参加“斗牛”——不论人数和规则,由你乱抢、乱打、乱投的篮球。

在马约翰的主持下,清华成立了十几个体育代表队,包括足球、篮球、垒球、网球、曲棍球等等。为了鼓舞校队士气,校际球类比赛如获胜利,翌日放假一天,鼓舞的力量很大。若能跻身于校队,还享有特殊伙食以维持其体力,称为“训练桌”,很让人羡慕。

根据梁实秋的回忆,当年清华学生除了热衷锻炼之外,还喜欢玩一些市井小游戏,如击嘎儿。所谓“嘎儿”者,是用木头旋出来的梭形物,另备木棍一根如擀面杖一般,略长略粗。在土地上掘一小沟,以嘎儿斜置沟之一端,持杖猛敲嘎儿之一端,则嘎儿飞越而出,愈远愈好。有一阵几乎每一学生手里都持有一杖一梭。■(文 / 陈赛) 图书馆马约翰陈岱孙大学梁实秋清华现代人