哥斯达黎加,小国寡民的幸福生活

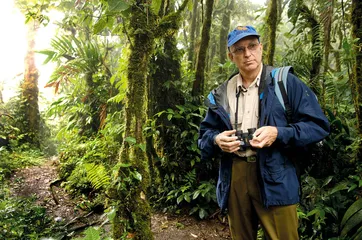

作者:三联生活周刊 ( 在蒙特维德雾林自然保护区内做科学考察的科学家 )

( 在蒙特维德雾林自然保护区内做科学考察的科学家 )

加勒比海岸

圣何塞国际机场几乎只有一种颜色:绿。

墙上画着的是绿色的大树,商店里卖的是涂成绿色的动物玩具,窗外连绵的群山被绿色的森林覆盖,就连问讯处的女服务员的制服也是绿色的,她用流利的英文告诉我应该如何乘坐当地公共汽车,绕过市区直接抵达我想去的城市。

我的第一站是位于加勒比海岸的利蒙市(Limon),这也是哥伦布第一次登陆的地方。1502年,哥伦布第四次,也是最后一次航行美洲,他的船出了故障,被迫在利蒙附近抛锚。哥伦布上岸后看到不少人身戴黄金首饰,误以为此处盛产黄金,便将这里命名为哥斯达黎加(Costa Rica),意为“富裕的海岸”。闻声而来的西班牙殖民者失望地发现这里根本不产黄金(那些黄金首饰都来自南美洲的印加帝国)便挥师南下,把中间这片盛产蚊虫和毒蛇的热带雨林放弃了。

如今的利蒙市已经成为哥国加勒比海沿线最大的港口城市,但对于游客来说这里没什么吸引力,满载外国游客的长途车只在这里象征性地停了一分钟,便沿着海滨公路继续向南开去。路上行人很少,也看不到任何超过两层的建筑,除了偶尔闪过的甘蔗地和香蕉田之外,全都是各种林地,但显然已经不是原始森林了。

( 哥斯达黎加的加勒比海岸吸引了不少自行车和冲浪爱好者 )

( 哥斯达黎加的加勒比海岸吸引了不少自行车和冲浪爱好者 )

两小时后车子开到了小城卡惠塔(Cahuita),这附近有个卡惠塔国家公园,是加勒比海沿岸最著名的旅游景点。这是一片占地1000多公顷(1公顷等于1万平方米)的海滨林地,连同600多公顷的珊瑚礁一起于1978年被哥斯达黎加政府划为自然保护区,免费向公众开放。说是开放,但允许游客进入的只是其中的一小片地方,而且游客也不可以随便走动,只能在专门开辟出来的小路上活动。不过我很快就发现,普通游客其实也不敢离开小路,因为路边全是密密麻麻的藤蔓和杂草,如果不用砍刀开路,一般人根本走不进去。

对于那些习惯了城市公园的人来说,这座公园会让你很不适应。这里没有小卖部,没有厕所、垃圾箱,也没有供游人歇脚的长凳;泥泞的小路坑坑洼洼的,一不小心就会踩进泥坑里;路两边的植物杂乱无章,不但一点也不“美”,而且还充满了危险;蚊子在潮湿的空气里如鱼得水,肆无忌惮地对游客发起进攻。我不停地拍打着蚊子,但还是被咬了十几个包,在汗水的刺激下奇痒难当,难怪西班牙殖民者最怕的就是中北美洲的热带雨林,不敢轻易进入。

( 热带雾林是地球上极为特殊的一种森林形态 )

( 热带雾林是地球上极为特殊的一种森林形态 )

不过,旅游的基本定律就是有多大付出就有多大回报。热带雨林里生活着无数千奇百怪的动植物,要想看到它们在自然环境下的生活状态,就必须付出相应的代价。我刚进林子的时候急着赶路,没觉得这里有多好玩。再加上这里紧挨着大海,此起彼伏的海浪声让人静不下心来。好在不久之后我的耳朵逐渐适应了海浪的噪音,将其自动屏蔽,林子里终于安静了下来,连一片树叶落下的声音都能吓人一跳。我放慢脚步,让自己的心也安静下来,这才慢慢体会到热带雨林的妙处。

这片林子里生活着很多动物,它们不像在动物园里那么容易找到,但游客们可以观察到它们正常的生活状态。比较容易看到的是蝴蝶和蚂蚁,以及生活在树冠上的吼猴,它们是世界上嗓门最大的陆地哺乳动物,叫起来相当恐怖。稍微留神一下还能看到在树枝上睡大觉的树懒,它们的一举一动都像是慢动作回放,相当滑稽。我还看到了好几种绿色的南美鬣蜥(Iguana),以及一对呆头呆脑的浣熊,甚至差点撞上一只盘在树枝上休息的扁斑蝰蛇(Eyelash Palm Pitviper),这种蛇通体金黄,常识告诉我,通常越是鲜艳的蛇毒性越强,我走近一看,蛇头两侧果然鼓起两个大包,里面肯定藏着不少毒液。

( 哥斯达黎加的托图圭罗国家公园 )

( 哥斯达黎加的托图圭罗国家公园 )

要想看到沙蟹就得有点耐心。小路上有好多小洞,每一个洞里面都住着一只沙蟹,我必须停下脚步,蹲下身子,安静地等上好半天,才能看到沙蟹们一只一只地从洞口钻出来找吃的,此时只要稍微有一点风吹草动,它们就会以迅雷不及掩耳的速度钻回洞里,再要等上好半天才会出来。

最难发现的动物无疑是一种灰色的小蛇,它的身体和树枝颜色相同,形状相似,如果不是眼尖的导游用一根小棍子把那条灰蛇挑逗得张开大嘴,我不可能发现它,其实它就躲在距离我不到半米远的地方。

( 海龟蛋 )

( 海龟蛋 )

导游是个黑人,这在哥斯达黎加要算是少数民族。“我的祖先是从牙买加过来打工的,至今家里还说英语呢。”导游告诉我,“黑人只占哥斯达黎加总人口的3%,大部分都集中在加勒比海岸。”

这位导游自己就是卡惠塔人,他当导游赚小费,妻子在旅行社工作。据他说,这附近的居民基本上全都在旅游行业工作。“做导游虽说赚不到大钱,但胜在工作环境好,身体健康。”他笑着说。

( 蝰蛇 )

( 蝰蛇 )

我这趟旅行接触到的哥斯达黎加人大都像这位导游一样,性格平和,不贪财,对本国的自然环境感到非常自豪。后来我在附近骑自行车时还遇到过3位城里来的年轻人,在路边的树林里盖了一幢两层的木头房子,外表设计得像童话一般。3人都是大学毕业生,但却甘愿选择住在乡间,靠种田以及向游客兜售椰子为生。这样的人生态度在拉丁美洲确实很少见。

他们并不是赚不到大钱。事实上,早在上世纪60年代就有一家美国石油公司在卡惠塔附近发现了一个储量巨大的油田,卡惠塔公园里还能看到当年石油勘探队挖的沼气池,这么多年过去了,仍然在不断地冒着沼气泡。“就是因为附近居民们抗议,不准石油公司开发,这才保住了卡惠塔国家公园。”导游说,“石油总有开采完的那一天,但这个公园可以一直存在下去,我们也就不愁没工作。”

( 美洲大蜥蜴 )

( 美洲大蜥蜴 )

据统计,目前哥斯达黎加国民生产总值(GDP)中的60%来自旅游业和国际金融等涉外第三产业,其中旅游业本身的规模已经超过了农业,成为该国最重要的经济支柱和国家象征。要想了解哥斯达黎加的幸福指数为什么这么高,就必须弄清楚该国的旅游业到底是如何运作的。

阿里纳尔火山

( 哥斯达黎加伊拉苏火山国家公园 )

( 哥斯达黎加伊拉苏火山国家公园 )

用世俗的标准衡量,哥斯达黎加的旅游资源相当贫乏,境内没有任何拿得出手的历史或者人文古迹,地标性的自然景观比起其他美洲国家来也差得很远,唯一有点知名度的是位于该国中部的阿里纳尔火山,因其喷发频率高而得名。

我乘坐的长途车离开加勒比海岸,很快就进入山区。哥国的地势很像字母M,中间凹进去的部分被称为中央山谷,平均海拔在1000米左右,坡度较缓,气候宜人,非常适合人类居住。放眼望去,周围全是被栏杆隔成一块块的牧场,以及同样被围栏围住的树林,它们都属于私人领地,外人禁止入内。我后来发现,这个国家到处都是栏杆,整个国家几乎都被小农场主瓜分掉了。为什么会是这样?答案必须从历史中去寻找。

( 专业导游阿德里安·门德斯 )

( 专业导游阿德里安·门德斯 )

当年西班牙殖民者最先征服了北美洲的阿兹泰克王国,之后便挥师南下,征服了位于南美洲的印加王国。夹在两块大陆之间的这个长条带因其资源有限,再加上热带雨林危机四伏,被西班牙人忽略了,直到1560年西班牙人才第一次进入哥斯达黎加的中央山脉,并在此建立了第一个定居点。这里虽然很适合人类居住,但却没有多少居民。原来西班牙人从欧洲带来的传染病比西班牙人先到,杀死了绝大多数原住民。研究表明,这块地方最多时曾经有40万原住民在此居住,1611年时这个数字骤降到不到1万人。因为缺人,西班牙人征不到足够多的奴隶,很多事情只能自己做,其结果就是哥斯达黎加的大部分西班牙人都是自力更生的小农户,这些人最终构成了这个国家的基石。这件事的另一个后果就是哥斯达黎加的原住民基本上没受过虐待,和白人通婚的非常多。如今这个国家有95%的人口都是由白人和欧印混血组成的,他们都自称是白人,哥斯达黎加也被公认为拉丁美洲最“白”的国家。

西班牙殖民者在美洲建立了数个“总督辖区”,势力最大的“新西班牙辖区”位于今天的墨西哥境内,次一级的是“格拉纳达辖区”,主体在今天的秘鲁、哥伦比亚和巴拿马。中北美洲这块地方则隶属于“危地马拉王国”,包括今天的墨西哥南部的恰帕斯省,以及危地马拉、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯、伯利兹和哥斯达黎加。这块地方山地较多,气候炎热,沿海地段多为热带雨林,不易穿过,所以南北贸易大都走水路,把这段狭长的地区放弃掉了。

( 哥斯达黎加卡塔戈的农民 )

( 哥斯达黎加卡塔戈的农民 )

哥斯达黎加位于这个危地马拉王国的最南端,距离首府最远,属于典型的“三不管”地区。1821年危地马拉王国宣布从西班牙独立,哥斯达黎加人直到一个月后才知道了这个消息。当时的哥斯达黎加与其说是一个国家,还不如说是一个由4座城市为单位组成的松散联邦,早在独立之前就一直处于实际的独立状态。所以当哥斯达黎加人听到独立的消息后反应平淡,他们的回答是:“我们不反对。”

独立后的哥斯达黎加需要开发一种产品能够和邻国开展贸易,他们发现了咖啡。当时中央山脉地广人稀,任何人都可以通过开垦新的土地种植咖啡而致富,因此不必依靠当官、从政或者军事掠夺等常用手段向上爬,这就是为什么哥斯达黎加拥有一个庞大的农场主阶层,却从来没有出现职业军人和官僚阶层的原因。

( “农民哲学家”何塞 )

( “农民哲学家”何塞 )

14点左右,长途车突然停在半途,司机说前方一座桥上发生车祸,把桥墩撞坏了。谁知一等就是6个多小时,直到天黑才重新上路。让我惊讶的是,整个过程我没有听到一声抱怨,乘客们全都留在车上耐心等待。旁边一位乘客用不甚流利的英语向我解释说,由于哥斯达黎加的土地私有化程度高,政府征地困难,所以全国没几条像样的高速公路,大都是像眼前这样的单行道,道边紧挨着铁丝网,想临时停车都没地方,稍微遇到点事故就会发生大堵车。

那天我直到23点才到达小镇拉方图纳(La Fontuna),这是距离阿里纳尔火山最近的镇子,几乎所有的房屋都被改装成了旅馆,互相竞争的结果就是住宿十分便宜,16美元就能租到自带浴室的房间。第二天上午遇到暴雨,一直下到14点雨才停,临时打电话询问,居然就有散客团正准备出发去火山。原来,哥斯达黎加旅游业以自助行居多,几乎任何时候都能找到足够多的散客拼团前往任意一个旅游点,价格自然也就降下来了,比如这趟带导游的登山活动只要25美元,相当超值。形成这种良性循环需要时间和耐心,哥斯达黎加通过多年的努力慢慢积累起良好的口碑,这才终于达到了这个境界。

打完电话,等了不到10分钟一辆中巴就开到旅馆门前,车里已经有十几位游客了,一问才知他们全都来自北美和欧洲,只有我一个亚洲人。车子开了半个小时后到达火山脚下,大家在导游的带领下向山上爬去。导游是个刚刚从旅游学校毕业的年轻人,英文虽有口音但很流利。他并没有带领大家闷头爬山,而是边走边讲解周围的动植物。比如,他向大家演示了印第安人如何用树叶来防蚊子,一种植物是如何将种子弹射出去,一种灌木是如何用叶子模拟花,吸引蜂鸟来为其授粉,以及小小的红蚂蚁是如何吃掉一整株大树的。

这里的红蚂蚁非常厉害,它们在草地上清理出一条足有10厘米宽的运输通道,蚂蚁们排着队向洞口爬去,每只蚂蚁的背上都背着一片1厘米见方的树叶,比它们的身体大好几倍。“蚂蚁自己是不吃树叶的,它们把叶子运到洞内作为真菌的培养基,它们再以真菌为食。”导游介绍说,“哥斯达黎加有个笑话,说我们国家没有军队没关系,蚂蚁就是我们的军队。”

哥斯达黎加早在1950年就废除了军队,此举换来了60多年的太平日子。像哥国这样依靠旅游业为生的国家,和平是赚钱的先决条件。举例来说,最近埃及政局动荡,损失最惨重的就是旅游业,穆巴拉克下台两个月后统计的外国游客数量仍然比同期减少了将近90%,对于埃及这样一个旅游业收入占全国GDP 11%的国家,如此大的损失必将导致国民经济出现大倒退。

“但是,如果有国家出兵打你们,你们没军队可怎么自卫呢?”我问。

“我们和美国、加拿大等北美强国保持良好关系,依靠他们来替我们保卫国家。”导游说。

有趣的是,哥斯达黎加历史上遇到过的最危险的一次侵略恰好来自美国。1853年,一位名叫威廉·沃克(William Walker)的美国狂人率领一支军队入侵中北美洲,一路所向披靡,但当他打到哥斯达黎加时却被一支临时组建的民兵部队击败,那支部队由9000个农民组成,其关键人物是原住民军鼓手胡安·桑塔玛利亚(Juan Santamaria),他单枪匹马跑到敌营放火,虽然因此被杀,却直接导致了敌军的溃败。后来哥斯达黎加人把桑塔玛利亚奉为民族英雄,这件事在一定程度上缓解了该国的民族矛盾。

一个小时之后,我们爬到了半山腰。山顶云雾缭绕,遮住了传说中的完美的圆锥形火山口。行至此处,这趟登山之旅也宣告结束。原来火山只是一个幌子,游客们真正欣赏到的是山脚下的这座纯天然的国家级自然保护区。这块地方过去是私人牧场,1968年的火山喷发在杀死48人的同时也把这块牧场尽数焚毁,牧场主人只好将其遗弃,没想到数十年之后这块肥沃的土地依靠自然的力量恢复了生机,并以其独特的地貌成为电影《刚果》和《侏罗纪公园》的外景地。哥国政府通过协商的办法将这块地方收归国有,把它变成了国家级自然保护区,农场主们则通过参与规划并分享利润,赚到了比经营农场更多的钱。

像这样的保护区毕竟是可遇而不可求的,哥斯达黎加更多的自然保护区来自有识之士的远见,蒙特维德雾林自然保护区(Monteverde Cloud Forest Preserve)就是一个绝佳的案例。

蒙特维德的雾林

地球上的森林有很多种形态,热带雾林(Tropical Cloud Forest)是其中极为特殊的一种,这种树林必须处于热带,因此得以常年保持较高的温度,但其海拔又必须足够高,距离海洋也足够近,才能保证一年四季都笼罩在云雾之中,见不到阳光。符合这种标准的森林总面积不到地球表面积的1%,但却是地球上生物多样性最丰富、密度最大的地区,全世界20%的植物种类,以及16%的脊椎动物种类都生活在热带雾林里。

位于哥斯达黎加中央山脉西端的蒙特维德雾林是全世界最有名的热带雾林,这里距离太平洋和大西洋都不远,海拔在1000~1500米,年平均温度18摄氏度,具备了热带雾林的一切条件,被美国《国家地理》杂志称为“热带雾林王冠上的宝石”。

阿里纳尔火山和蒙特维德雾林之间隔着一个阿里纳尔湖,为了节省时间,我选择坐摆渡船穿湖而过。湖水清澈见底,两岸全是绿油油的森林,令人赏心悦目。这个湖原本非常小,1979年在出水口建起一座大坝,抬高了水位,湖面总面积扩大了3倍,达到了85平方公里,成为中北美洲最大的人工湖。修大坝是为了建水电站,这座电站的发电量占哥斯达黎加总用电量的70%之多。哥斯达黎加一直把发展可再生能源作为立国之本,不久前该国总统宣布力争到2021年让哥斯达黎加成为全世界第一个“碳中和”国家,如果没有这座水电站,这个目标是不可能实现的。

这个案例也说明,水电站并不一定就不环保,关键看你怎么建。

傍晚时分我到达了小城伊利纳(Elena),这是参观蒙特维德雾林的大本营。伊利纳的旅游服务比阿里纳尔更专业,居然有夜游热带雨林的项目,我立刻报名参加了一个散客团,价格同样十分公道。我们这个团只有10个人,导游给每人发了一个手电筒,嘱咐我们一定不能掉队。

这是我第一次在夜里进入热带雨林,看到了一个完全不同于白天的奇妙世界。导游先让大家原地站好并关掉手电筒,我的眼前立刻出现了成群的萤火虫,耳朵里也听到了鸟儿、蟋蟀和吼猴的叫声。过了一会儿,一群长鼻浣熊从我们身边走过,两只小崽子还当着大家的面打起架来。头顶上,一只树懒在挠痒痒,同一个动作重复了几百次还没有停止的迹象。

接下来,导游带领大家在林子里转悠,边走边介绍各种博物学知识。比如,如何从萤火虫的闪光方式判断雌雄,蚂蚁窝旁边堆积如山的“黄土”究竟是什么东西,以及如何用树枝引出藏在地洞中的狼蛛等等。这些知识大都没什么实用价值,但大家仍然听得津津有味。

第二天的蒙特维德雾林一日游就更专业了,我们的导游阿德里安·门德斯(Adrian Mendez)是一位生态学研究者,已经在这里工作了18年半,他带领我们沿着一条土路向山上爬,从入口处全部砍光后再长起来的二级森林开始,经过间伐后再长起来的过渡型森林,最终到达完全未经人工干扰的一级原始森林。我们清楚地看到,人工干扰越是少,物种多样性就越丰富,一树独大或者一种植物集中生长的情况也就越罕见。

真正的保护区从海拔1530米开始,总面积超过16平方公里。这块地方之所以一直没人干扰,必须归功于几个来自美国的贵格教(Quaker)信徒。贵格教派属于新基督教的一支,反对一切暴力,推崇绝对的和平主义。1951年,11个来自美国的贵格教派家庭因为对美国政策不满而移民哥斯达黎加,在蒙特维德买下一大片土地并开辟成牧场。为了保护水源,他们把位于山顶的一大片森林视为禁区,严禁任何人进入。1972年,一位名叫乔治·鲍威尔(George Powell)的博物学家来到此处,对这片一直没有人类光顾的森林大为惊讶,便筹集了一笔钱买下这片山林,成立了一个非盈利性质的“热带科学研究中心”(Tropical Science Center,简称TSC),靠捐款和门票收入支持生态学家们在此开展科学研究。

如今这块地方被公认为是全世界研究新大陆热带动植物的最佳场所。据不完全统计,保护区里一共生活着超过3000种植物、100种哺乳动物和400种鸟类,其中光是蜂鸟就有54种之多,总数居世界之冠。昆虫的种类则更是不计其数,许多都是这里独有的。因为空气特别阴暗潮湿,这里还是全世界最大的兰花多样性研究基地,已经发现的兰花种类超过了500种。不过,这里最珍贵的物种肯定是两栖类动物,潮湿的空气为皮肤娇嫩的青蛙和蟾蜍们提供了绝佳的栖息场所。其中最珍贵的两栖类动物当属金蟾蜍,这种通体金黄色的蟾蜍曾经是蒙特维德热带雾林的象征,可惜自从1989年一位美国科学家亲眼看见一只活的雄性金蟾蜍之后,再也没人见到过一只活的金蟾蜍了,此时距离人类发现这一神奇物种还不到30年。

“一提到金蟾蜍我就十分后悔。”导游门德斯对我说,“当年我在这里当饲养员,养过好几只金蟾蜍。1989年的时候它们得了一种病,只剩下一只还活着,我觉得它可怜,就把它放生了。我要是早知道它们这么快就灭绝了,肯定会接着养。”

关于金蟾蜍的死因目前有多种解释,比如干旱假说和霉菌假说等等,但主流意见都认为最根本的原因就是气候变化,这就是为什么去年出版的一期美国《新闻周刊》将蒙特维德热带雾林评选为地球上因为气候变化而将消失的100个美景之一。

确实,气候变化的一个最直接的后果就是物种多样性的丧失,蒙特维德热带雾林是对公众进行保护生物多样性教育的最佳课堂。像门德斯这样高水平的导游带给游客的绝不仅仅是看到某种珍稀动植物的机会,而是在观察的同时学到了很多新知识。比如这片森林里有大量的气生根,门德斯会给大家解释不同的气生根所代表的寄生形态。面对一根司空见惯的断木,门德斯会提醒大家注意这里的树木都是没有年轮的。当大家对随处可见的蚂蚁熟视无睹时,门德斯会用一块硬币为大家变个小魔术,原来这些蚂蚁又名跳蚁,它们在遇到特殊的刺激时会跳出1米多远,让人类最好的跳远选手自叹弗如。

这就是生态旅游的魅力。游客从中学到的是关于大自然的知识,培养的是对生态系统发自内心的尊重。

可惜的是,因为人类活动的范围持续扩大,地球上真正原始的地方已经所剩无几了,全世界绝大部分自然保护区都需要面对的一个共同问题就是如何协调与当地原住民生活需求之间的矛盾,哥斯达黎加也不例外。

太平洋沿岸

哥斯达黎加国土狭窄,游客可以在一天的时间内欣赏到加勒比海的日出和太平洋上的日落。因为洋流的关系,太平洋海水的温度比加勒比海要低一些,气候也较干燥,更加适合人类居住。于是,很多来自北美、澳大利亚和欧洲的富人纷纷在这里买房子作为度假的地方,这一做法在哥斯达黎加国内曾经引起过不小的争议,至今余波未息。

哥斯达黎加的太平洋一侧有一个狭长的海湾,将一大块陆地隔了出去,当地人称之为尼科亚(Nicoya)半岛。该半岛面向太平洋的一侧布满了高质量的沙滩,非常适合作为度假之地。曾经有不少开发商打算将其变成另一个坎昆,吸引来自北美的大学生游客,但此举遭到了环保组织的强烈抗议。从目前的情形来看,环保组织暂时获得了这场战役的胜利,我在沿途没有看到一幢高楼,绝大部分旅馆和度假村看上去都很简朴,乡野之气尚存。据导游说,哥国政府站在了环保组织这一边,制定了一系列法律限制旅游业的发展规模。不过他也告诉我,开发商一直在向政府施加压力要求放宽限制,这场战役的最终结果还不好说。

不过,商人也不一定都是环境保护的敌人,拉斯·托图加斯旅馆(Hotel Las Tortugas)的两位美国老板就是一个很好的例子。这座旅馆位于格兰德海滩(Playa Grande)边上,此处的海浪很高,吸引了一大批冲浪爱好者前来一展身手。这个海滩同时还是棱皮龟(Leatherback Turtle)产卵的地方。棱皮龟是全世界体积最大的海龟,成年棱皮龟可以长到2米多长、500多公斤重。海龟普遍都对自己的出生地印象深刻,一定要回到出生地产卵。格兰德海滩就是太平洋棱皮龟最重要的产卵地。海龟通常只在夜里产卵,对环境要求很高,一旦发现有灯光或者异常声响就会中止,所以建在格兰德海滩边上的旅馆对棱皮龟的生存是一个严峻的考验。

棱皮龟在各大洋均有分布,其中印度洋和太平洋亚种处于极度濒危状态。据估计目前只剩下大约2300只雌性太平洋棱皮龟,印度洋棱皮龟的状况甚至更糟。太平洋棱皮龟的产卵季是每年的1~2月,上世纪90年代时格兰德海滩每年还能吸引上千只棱皮龟前来产卵,但随着旅馆越建越多,以及海水污染等原因,来此地产卵的棱皮龟也越来越少,2004年时只统计到46只棱皮龟,创下历史最低纪录。

事实上,哥斯达黎加政府早在1991年就把格兰德海滩划为自然保护区,严禁建造高层旅馆,并规定所有面向大海的窗户晚上21点以后都必须关闭,防止光线干扰棱皮龟。但是,最初游说政府制定这一系列环保法规的并不是环保组织,而是拉斯·托图加斯旅馆的两位美国老板,不过他们这么做的直接目的不是为了保护棱皮龟,而是因为游客们愿意花大价钱观看海龟产卵,如果再不加以保护的话这笔钱就挣不到了。

我到达这里的时候棱皮龟产卵季已经结束了,好在距此地不远的宏达海滩(Playa Honda)还能看到另一种普通海龟产卵。这是一个被荒废的海滩,周围没有旅馆,因此到了晚上就显得非常黑。我和另外两名来自北欧的游客于21点钟左右来到这里和导游汇合,他带着我们穿过树林走到沙滩上。借着月光我看到地上有成百上千只小螃蟹在爬动,这些景象在白天都是见不到的,人类正在把很多动物逼成夜游神。

我们沿着海滩向前走,眼前突然出现两条相隔半米多宽的爬痕,导游示意我们别出声,然后踮着脚尖顺着爬痕向小树林摸去。果然,一只海龟正在朝树林里爬呢。突然,它停了下来,好像感觉到了什么。过了一会,只见它突然掉了个头,又朝海里爬去,很快就消失在海浪之中。“它大概是不喜欢这里,重新找地方去了。”导游说。

我们又找了一会儿,终于又发现了新的爬痕。顺着爬痕摸到小树林,果然看见一只海龟正在挖坑呢。这是一只长相很普通的海龟,长约1米,两只后脚轮换着将身后的沙土一捧一捧地挖出来,动作缓慢但极有规律。我们几人躲在海龟的后面看它挖洞,连大气都不敢出,生怕惊吓了它。导游用一把特制的红色微光手电筒为我们打光,海龟对这种波长的光不敏感。

过了一会儿,又有两人悄悄来到附近,在距离我们5米远的地方坐了下来。我以为他们也是来看海龟下蛋的游客,未加理会。

又过了大约一个小时,连我们这些看客都感觉有点累了,海龟妈妈这才停止了挖洞,开始下蛋。在红光灯的照耀下,一颗颗圆形的海龟蛋落到了坑中,蛋表面还能看到黏稠的液体。就在这时,那两个陌生人走了过来,原来这是一对夫妻,看样子像是当地的农民。只见那位丈夫趴到坑口,一只手举着手电筒,另一只手开始向外掏海龟蛋,放进她妻子带着的一只篮子里。

“他们这是在干什么?”我悄悄问导游。

“他们是当地人,捡海龟蛋回家吃。”导游一脸无奈地说,“这种海龟不算濒危动物,政府不管。”

此时的海龟似乎已经停不下来了,它一边下蛋,那个男人就一边捡了出来,一共捡出60多个,最后那个坑里一个蛋也没剩下。

我不明就里,没敢发作,同行的两个北欧姑娘终于忍不住发火了:“海龟妈妈费了那么大的劲儿下的蛋,难道就不能留下几个吗?”

眼见形势有点紧张,导游赶紧把我们拉到一旁,低声劝我们别惹事。

回去的路上,导游告诉我们,当地人相信海龟蛋能壮阳,历来有吃海龟蛋的习俗,为此哥国政府专门请人绘制了一批宣传画,画上一只卡通海龟拿着一颗蓝色药片(暗指“伟哥”)说:我的蛋不管用。

“这画没啥用,当地人照吃不误。”导游说。

“这些人是不是很穷,需要靠卖海龟蛋为生呢?”我问。

“也不是,海龟蛋在这里和鸡蛋一个价钱,每打只能卖2美元。运到圣何塞也许可以高点,也不过每打6美元。当地人不算穷,吃海龟蛋的主要原因就是习惯而已,加勒比海岸的黑人直到现在还吃海龟肉呢。”

导游还告诉我们,格兰德海滩的棱皮龟蛋也有人偷,政府多次下禁令也不管用,最后还是来自各国的环保志愿者轮流在海滩上站岗放哨,这才总算遏制住了偷蛋的势头。看来并不是所有的哥斯达黎加人天生就有很强的环保观念,仍然需要依靠法律的制约和环保志愿者的献身精神,这一点在加波·布兰科绝对自然保护区(Cabo Blanco Absolute Natural Reserve)再次得到了验证。

这个保护区位于尼科亚半岛的尖端,因为局部小气候比半岛的其他地方湿润,生物多样性极为丰富。上世纪50年代,一个名叫尼尔斯·盖斯勒(Nils Geissler)的瑞典人和他的丹麦妻子凯伦·摩根森(Karen Morgensen)移民到哥斯达黎加,两人在距此地不远的小镇蒙特祖玛(Montezuma)买了块地,建了一个兰花种植园。为了寻找新品种,盖斯勒经常去岛尖上的那片森林里采集标本。60年代,哥斯达黎加政府将发展农业视为国策,农民们用很便宜的价格从政府手里买下土地,开荒种田。为了保住自己的兰花宝库,盖斯勒从几个国际基金会申请到一笔经费,于1963年从哥国政府手里买下岛尖上的1250公顷土地,建成了哥斯达黎加有史以来第一个自然保护区。

以上是旅游书上的宣传材料,事实真相还得去问当事人。我在保护区门口遇到了一位正在扫地的老人,一问才知他家就是当年在此地拥有土地的20户农民之一。“虽然我那时还是个孩子,但我仍然清楚地记得我们被政府欺骗的事情。”这位名叫费利佩·阿夫莱兹(Felipe Avelez)的老人回忆道,“政府强迫我们搬离农场,保证每户人家赔偿5000科朗(当时折合1250美元),但却不把这笔钱直接发给我们,而是让我们去圣何塞领。60年代的时候交通不便,去一趟首都非常不容易,很多人嫌太麻烦,最终就没去领钱。”

从老人的叙述中可以想象,当年这种自上而下式的环保运动肯定遇到了很大阻力。事实上,盖斯勒后来又去另一处地方做类似的事情,被当地人谋杀,成为哥斯达黎加环保运动的第一个牺牲者。他妻子摩根森坚持留在哥斯达黎加继续丈夫的未竟事业,直到1994年因病去世。阿夫莱兹一家被迫在另一处牧场安家,成年后他被政府聘用,回到了儿时的家乡,担任保护区的管理员。这个保护区免费向公众开放,吸引了一大批来自世界各地的环保人士和嬉皮士们在蒙特祖玛镇定居,把这个海滨小镇变成了哥斯达黎加的嬉皮士大本营。当地居民也纷纷从农场工人转型成为旅店和饭馆老板,过着优哉游哉的日子。

“你现在所在的地方曾经是我家的牧场,如今已经变成了一片像模像样的原始森林了,这件事为全世界的自然保护区树立了一个好榜样。”阿夫莱兹对我说,“当年盖斯勒为了强调自然保护区和森林公园的区别,特意在起名字的时候加上‘绝对’(Absolute)这个词,拒绝任何游客进入,目的就是排除一切人为干扰,纯粹依靠大自然的力量恢复生机。事实证明大自然的力量是伟大的,只要假以时日,再糟糕的地方都能恢复生机。”

“其实这个思路有些过时了,保护区正在考虑引进几种野生动物。”正在保护区做志愿者的一位圣何塞大学生态学研究生对我说,“当然引进的动物都是这里原来就有的,引进的时机和数量也需要仔细研究。”

确实,这个世界上很少有“绝对”的事情,环保也不例外。很多当年看上去很正确的选择,今天很可能是错的,而现在看上去很正确的政策,在当年也很可能怨声载道。“环保狂人”盖斯勒当年买下的这片土地如今已经变成了一块总面积3000多公顷(包括陆地和附近海域)的自然保护区,受其影响,如今的哥斯达黎加境内已经建成了125个自然保护区,总面积占国土面积的27%,这个比例高居拉丁美洲第一。我这趟旅行考察了其中4种最常见的自然保护区,分别是由政府、研究机构、商家和业余环保人士办起来的,基本上涵盖了哥斯达黎加生态旅游业的全貌。哥斯达黎加人的幸福指数之所以这么高,一个重要原因就在于这个国家把经济发展和环境保护结合得很好,而这种结合的关键就是发展生态旅游。哥斯达黎加是业内公认的全球生态旅游业的典范,高质量的自然保护区和专业服务每年都吸引至少200万名来自世界各地的游客前来消费,这相当于每两个哥斯达黎加人就要接待一名外国游客!问题在于,这种双赢局面会一直持续下去吗?我回到首都圣何塞寻找答案。

圣何塞

圣何塞是我此次哥斯达黎加之行的最后一站。这座城市很小,大概只相当于北京的二环路以内的面积,根本用不着打车,步行就足够了。市区内的街道很窄,布局呈标准的井字形。马路不算干净,路边能看到不少垃圾,但除了少数几个卖艺人之外很少见到乞丐,在其他拉美国家司空见惯的童乞更是一个也看不到。商店里所卖的东西无论是数量还是品种都远不如北京,电器店里还有不少9英寸电视机摆在柜台上卖,但这个城市的空气质量不错,几乎闻不到烟尘。

圣何塞和其他拉丁美洲国家的首都一样,都有一座天主教大教堂,我去参观的时候发现正在做礼拜的人很少,显得十分冷清。事实上,我这一路上很少看到天主教堂,即使有规模也都很小。资料显示,哥斯达黎加是整个拉丁美洲世俗化程度最高的国家,教会在该国的势力一直不强,缺乏左右政局的能力。

市中心原本有一座军营,后来被改建成了哥斯达黎加国家博物馆,里面分阶段展出了哥斯达黎加的历史文物,用文字和图片向参观者揭示了这个国家之所以一枝独秀,成为拉丁美洲最幸福国家的主要原因。

据介绍,哥斯达黎加自独立之日起便实行民主选举制度,即使在“二战”期间也没有停止,此后的“冷战”时期也没有剥夺共产党的选举权,据说全世界仅有不到30个国家能够做到这两点。

不过,大多数拉丁美洲国家名义上都是民主国家,但这些国家却经常出现独裁者。事实上,整个拉丁美洲的近代史几乎都是在独裁和军事政变相互更迭中度过的。哥斯达黎加之所以能够逃过这一宿命,和一位名叫何塞·菲格雷斯·费雷尔(Jose Figueres Ferrer)的地主有很大关系。此人出生于1906年,父母都是刚来不久的西班牙移民。他中学毕业后去著名的美国麻省理工学院(MIT)工程系读书,毕业后回国买了块地,把它变成了咖啡种植园,自己成了地主。但这个地主跟别人不太一样,他为雇农们修建集体宿舍,为他们提供廉价医疗服务,还专门开辟了一块菜地和一片牧场,为雇农们提供新鲜蔬菜和牛奶。他喜欢把自己叫做“农民哲学家”,称自己的主张为“农民社会主义”。因为观点激进,费雷尔被哥国政府认定为是“恐怖分子”,并被驱逐出境。费雷尔因此来到墨西哥,并在那里学会了打游击。

1940年,卡尔德隆·瓜蒂亚(Calderon Guardia)当选总统,他是个亲共的左派,上台后推行了一系列具有共产主义性质的改革措施,受到穷人的一致拥护。1948年的那次大选中,瓜蒂亚和代表右派的总统候选人奥蒂里奥·乌拉特(Otilio Ulate)票数几乎相同,当时的左派政府在瓜蒂亚的授意下宣布选举结果作废,于是支持乌拉特的费雷尔决定起义,率领一支游击队和政府军打了一场内战。这场战争持续了44天,超过2000人战死,是哥斯达黎加建国以来伤亡最大的一次军事冲突。善于打游击的“叛军”最终获得了胜利,接管了哥斯达黎加政府,费雷尔则担任了哥国的临时总统。

如果费雷尔像其他那些拉丁美洲独裁者那样行事,那么这次内战就和发生了千百次的军事政变没什么两样了。但这个费雷尔很不一样,他上台后立即施行了一系列改革措施,左右两派各打50大板。比如,他一方面宣布取缔共产党,另一方面则向大资本家课以重税,打击哥国的垄断资本,鼓励经济多样化。之后,他宣布成立无党派的最高选举委员会,专门负责监督今后的总统选举,并给予黑人、华人和印第安人等少数民族,以及妇女选举权。与此同时,他宣布取消军队,从根本上杜绝了军事政变的隐患。值得深思的是,这几样事情是多年的民主政府都没有做到的,最终被一位依靠军事政变上台的“恐怖分子”做到了。

这一系列改革政策彻底改变了哥斯达黎加的政治生态和国民心态,费雷尔也因此而被公认为是“哥斯达黎加之父”。18个月后,费雷尔如期退位,将总统宝座让给了乌拉特。但在此后的总统大选中他先后3次获胜,一共担任了12年真正意义上的哥斯达黎加总统。

费雷尔并不是横空出世的奇才,他是哥斯达黎加知识精英阶层多年努力的结晶。自19世纪中期开始,哥国出现了一大批极具忧患意识的知识精英,他们积极推广义务教育制度,向下层民众灌输现代社会思维方式,提高他们的法律意识和健康知识。1935年,一位名叫马里奥·桑卓(Mario Sancho)的教师写了一本小册子,标题叫做《哥斯达黎加——中北美洲的瑞士》。他在这本小册子中指出,哥斯达黎加实行多年的民主选举制度是一个谎言,因为农民会将选票卖给地主,地主再卖给政治家,所以光靠选举解决不了问题,仍然会出现独裁者。解决这个问题的办法就是从技术层面上改变这个国家的政治生态,使之摆脱左右两种意识形态的控制,走一条中间道路。

受桑卓的影响,一批自由派知识分子成立了“国家重大问题研究会”(The Center for the Study of National Problems),费雷尔就是这个研究会中的一名成员,他后来的一系列政治改革的思想基础就来自桑卓的这本书。1970年开始的所谓“绿色革命”也基本上沿袭了桑卓的思路,这场自上而下的革命终于使哥斯达黎加摆脱了过分依靠农业的毛病,走上了一条可持续发展的道路。1986年当选哥斯达黎加总统的奥斯卡·阿里亚斯(Oscar Arias)则自称是“费雷尔精神上的学生”,正是在阿里亚斯的斡旋下,尼加拉瓜结束了多年内战,他也因此获得了诺贝尔和平奖。

那么,这套施政思路是否真的能够持续下去呢?

临走的那一天,我遇到了一次游行。虽然只有30多人参加,但游行者占领了圣何塞的一条主要街道,并坐在街道中央唱歌跳舞,把后面一长串汽车堵得严严实实。20分钟后他们又跑到哥斯达黎加国会门前继续抗议,叫喊声和喇叭声此起彼伏。让我惊讶的是,现场虽然有一批哥斯达黎加警察全程跟随,但自始至终没有一个人出面干涉。从游行队伍旁边走过的当地人也大都面无表情,仿佛没有发生任何值得惊讶的事情。

一位警察告诉我,这样的游行几乎每天都会发生。今天这次游行的参加者是一群农民,他们在抗议政府鼓励大农场侵吞小农户的政策。此事与“中美洲自由贸易协定”(CAFTA)有点关系,哥斯达黎加虽然签署了这项协定,但国内的抗议浪潮此起彼伏,抗议者都担心像哥斯达黎加这样的小国一旦和美国这样的巨无霸开展自由贸易,必将损伤国内大批中小企业和农场主的利益,而这是哥斯达黎加的立国之本。

确实,像哥斯达黎加这样的小国寡民,是否真的能永远明哲保身,不被全球化的浪潮所淹没,在各种强大势力的夹缝中走出一条属于自己的路,是一道摆在哥斯达黎加人面前的难题。好在他们当中的每个人都将参与决策过程,而他们的选择将最终决定自己的幸福生活到底能持续多久。■

(文 / 袁越) 海龟自然保护区环保小国寡民棱皮龟幸福生活哥斯达黎加哥斯达黎加港口