鲍勃·迪伦的时代

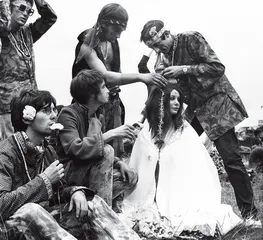

作者:三联生活周刊 ( 英格兰嬉皮士们在贝德福德公爵的府邸——沃本修道院用鲜花装扮彼此(摄于1967年) )

( 英格兰嬉皮士们在贝德福德公爵的府邸——沃本修道院用鲜花装扮彼此(摄于1967年) )

左派运动与抗议民歌

美国的左派运动历史相当悠久,其源头来自产业工人对资本家的抗争。

美国自19世纪后期开始进入工业化时代,早期的工业化进程是以工人阶级受到严重剥削为代价的。1886年5月1日,忍无可忍的产业工人为争取“8小时工作制”在美国许多大城市举行了大游行,这就是“五一劳动节”的由来。这一时期各个行业的工人纷纷成立了自己的工会组织,在工业化比较发达的芝加哥,工人和激进的知识分子于1904年成立了“世界产业工人协会”(Industrial Workers of the World,IWW),这个组织的主要目标是在全美国成立总工会,最终把所有工会组织团结在IWW旗下,团结起来和资本家斗争。

当时美国有关劳资纠纷的法律极不健全,工人同资本家斗争的唯一手段就是罢工。这种激烈的斗争需要很好的组织和顽强的斗志,于是群众集会就成了团结群众、向资本家展示力量的最好机会。资本家则使尽各种手段破坏这些群众集会,要么雇佣打手在集会上扰乱秩序,要么雇佣杀手暗杀工会组织者。教会在这一时期扮演了资本家帮凶的角色,他们组织救世军,在工人集会的会场边吹着喇叭大唱进行曲,想让工人们听不清演讲者的讲话。为了与救世军争音量,工会也开始组织工人们用歌声反击。刚开始的时候,这些歌多半用救世军自己的曲调,或是一些当时流行的歌曲曲调填词而成,歌词也多半是用比较激进的说教口气写成,比如“工人们团结起来,为争取自由而斗争!斗争!再斗争”等等。后来,一些有才华的人开始把俚语和俏皮话写入歌词,再配上大家都熟悉的传统民歌的曲调,这样的歌曲显然更有力量。

这类歌曲遭到了民歌学者们的抗议,他们认为,这样做是对传统文化的不敬。没想到这一做法却得到了美国总统弗兰克林·罗斯福(Franklin Roosevelt)的支持,他和夫人埃莉诺(Eleanor)一直都是美国传统民歌的爱好者,经常去美国各地参加民歌节。1932年罗斯福上台时正值美国刚刚经历了大萧条,美国老百姓普遍对前途失去了信心。他上台后的第一件事就是实行“新政”(New Deal),即用政府干预的办法振兴经济。作为“新政”的一部分,美国政府拨出专款扶持民歌,试图利用民歌来宣传爱国主义,给在贫困线上挣扎的美国人民寻找感情寄托。

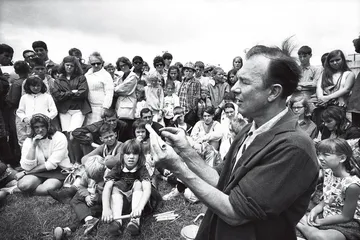

( “美国民歌之父”皮特·西格在新港民谣音乐节期间为孩子们讲解长笛的演奏(摄于1996年) )

( “美国民歌之父”皮特·西格在新港民谣音乐节期间为孩子们讲解长笛的演奏(摄于1996年) )

罗斯福对待民歌的这种功利心态恰好与当时民俗研究领域里新兴的“功能主义”(Functionalism)学说不谋而合。以前的民俗研究者错误地理解了生物学中的进化论,他们把民俗的演变当做进化,认为当代的社会习俗要比过去的优越,两者是一种淘汰与被淘汰的关系。而“功能主义”则认为任何一个历史时期的民俗和文化都有其实用价值,不存在好坏的问题。那些古老的民歌之所以仍然有人唱,就因为它们仍然会给演唱者带来某种好处,因此它们仍然具有价值。所以,新政时期的民歌学者不再把民歌当做是一种需要拯救的古董,而是一种仍然具有生命力的音乐形式。受这种新理论的影响,新一代民歌学者不再对民歌是否正宗感兴趣了,他们第一次把关注的目光移向所有那些在民间自发流行的歌曲,不管它们是不是受到了流行音乐的感染。他们还第一次把目光转向城市,转向了城市中的那些新民歌作者。

迪伦就是这一转变的直接受益者。

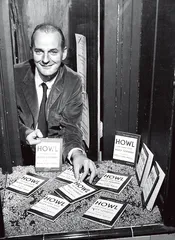

( “城市之光”书店老板劳伦斯·弗林格蒂在展示金斯堡的《嚎叫》 )

( “城市之光”书店老板劳伦斯·弗林格蒂在展示金斯堡的《嚎叫》 )

迪伦刚到纽约时,是一个热爱传统民歌的毛头小伙子,对政治完全不感兴趣。他在纽约交的第一个女朋友苏姗·罗托洛(Susan Rotolo)出生于一个工会积极分子家庭,受家庭影响她很关心政治,尤其对美国的种族歧视现象深恶痛绝。当时美国的民权运动正进入高潮,罗托洛参加了一个名叫“种族平等同盟”的民权组织,每天都接触到大量黑人在南方受歧视的案例,这些案例深深触动了迪伦,他本来就因为喜欢黑人音乐而对黑人有好感,这下子他更觉得自己应该为他们做点什么了。1962年初,迪伦创作了生平第一首抗议歌曲:《埃密特·提尔之死》(The Death of Emmett Till)。讲一个当时只有14岁的芝加哥黑人青年提尔去种族歧视严重的密西西比州探亲,在那里他向一个白人妇女吹了声口哨,结果竟被一伙儿白人活活打死,而且凶手后来竟然被无罪释放了。可以说,就是从这首歌开始,迪伦正式转变成了“抗议歌手”。

正在此时,被誉为“美国民歌之父”的皮特·西格(Pete Seeger)从英国回到纽约。西格既是一个传统民歌的爱好者,也是一个激进的左派人士,他在英国巡演期间亲眼目睹了当地民歌手积极参与政治的热情,回到美国后便和朋友一起创办了一份杂志,专门刊登抗议歌曲,取名《小字报》(Broadside)。这是一份朴素的油印刊物,大致每周出一期,每期印几百份,售价35美分,在发行和广告征集方面都非常低调,仅够保本,以此换取杂志内容的相对自由。这本杂志可以说是后来遍布美国各大城市的地下杂志的鼻祖。

( 以路为家的尼尔·卡萨迪 )

( 以路为家的尼尔·卡萨迪 )

西格每个月都会组织一次新歌讨论会,鼓励年轻的民歌手们当场试唱新歌,大家参与讨论,提供修改意见。在罗托洛的鼓励下,迪伦成了这个讨论会的常客,他创作的《讲讲约翰·伯奇妄想狂布鲁斯》(Talkin'John Birch Paranoid Blues)就刊登在1962年2月份出版的《小字报》第1期上。这首歌讽刺了当时一个名叫“约翰·伯奇会社”(John Birch Society)的反共组织对共产主义的几近偏执的恐惧,歌词极为滑稽。从此每期《小字报》几乎都会刊登一首迪伦的作品,不过这一时期迪伦的创作都属于就事论事型的,每首歌都有一个鲜明的主题,和其他抗议歌手没什么不同。

罗托洛不但热衷政治,对文学也很感兴趣,是一个狂热的诗歌爱好者。迪伦在她的书架上找到了大量现代派诗人的诗集,比如兰波、布莱希特、迪伦·托马斯、弗朗西斯·维伦和罗伯特·格拉夫斯等等。也许是受了这些诗人的影响,迪伦的创作水平提高很快。1962年4月,迪伦创作了《答案在风中飘》,刊登在《小字报》第6期的封面上。这首歌的出现标志着迪伦的歌词创作发生了质的转变,它跳出了就事论事的框框,提出了一个不只是美国的民权运动可以提出的问题,而且是所有国家里所有爱思考的人都可以提出的问题。迪伦虽然没有给出解决问题的办法(他恐怕也给不出来),但他提出的问题却都是具体而深刻的。这首歌让每一个听到的人都开始思考,这就足够了,因为那答案并不难找,它就在风中飘着。重要的是:你感觉到风了吗?

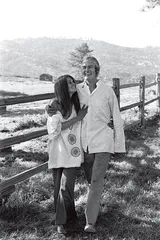

( 1967年“人类大聚会”的中心人物蒂莫西·利里和他的第三任妻子罗斯·玛丽在加利福利亚的牧场上(摄于1969年) )

( 1967年“人类大聚会”的中心人物蒂莫西·利里和他的第三任妻子罗斯·玛丽在加利福利亚的牧场上(摄于1969年) )

除了民权运动之外,1961年发生的“柏林墙事件”和“猪湾事件”(即古巴导弹危机)让美国老百姓突然意识到核战的阴影已经迫近。迪伦和几乎所有美国人一样,以为核战争一触即发,地球面临着一场被毁灭的危险。有一天他灵感突现,花了一天时间在打字机上写下了一首长诗,又用一首英国儿歌的曲调为它谱了曲,其结果就是一首被西格称为“迪伦最出色的作品”的歌曲《大雨将至》(A Hard Rain's A-Gonna Fall)。在这首歌里,迪伦采用问答的形式,假借一个孩子的回答向听者描述了一个核战争后噩梦般的未来世界。里面的每一个场景都带有一丝诡异的感觉,都可以被毕加索画在他的画里。在歌词结构上,迪伦除了在每段的开头结尾重复一定的格式外,每段里的句子数目都不相同,而且上下句之间也似乎没什么联系,这种松散的结构明显受到了现代派诗歌的影响。在文字上,这首歌完全脱离了民歌的传统,而是大量采用了现代诗歌的写作手法,处处可见法国象征主义诗人兰波的影子。

正是这两首歌,奠定了迪伦在抗议民歌界的王者地位。可惜好景不长,随着迪伦和罗托洛感情破裂,他的心思也逐渐从抗议民歌转到了垮掉派那里。

垮掉派运动

垮掉派运动起源于纽约,是美国近代文化史上的一次重大事件。

1943年,一个叫艾伦·金斯堡的17岁年轻人只身来到了纽约,靠一笔奖学金进入哥伦比亚大学读书。金斯堡有个激进的诗人父亲,还有个患有精神分裂症的母亲,不平常的童年让这个年轻人从小就悲观厌世,再加上他发现自己只喜欢男人,这又加重了他的自卑感。一个偶然的机会,金斯堡认识了隔壁宿舍的卢西恩·卡尔(Lucien Carr),两人都喜欢勃拉姆斯的单簧管四重奏。卡尔又介绍金斯堡认识了自己的朋友杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac),一个靠橄榄球奖学金进入哥伦比亚大学读书的加拿大学生,以及威廉·伯勒斯(William Burroughs),一个比他们这伙儿人都年长的怪人。

这4个志同道合的人很快成了好朋友,常常在晚上聚到一起聊天喝酒直到黎明。他们阅读惠特曼和波德莱尔的诗歌,以及许多东方哲学著作,从中寻找灵感。他们一起吸毒,并交换各自的体验,探究人类潜意识的奥秘。他们还经常去听黑人爵士演奏家查理·帕克(Charlie Parker)演奏的爵士乐,因为他们相信黑人有一种比白人更自由的精神。他们认为现实是沉闷无聊的,人们在为金钱、汽车和房子等世俗的东西拼命劳动,结果却被禁锢在世俗的乏味生活中无法解脱。他们不相信任何人为规定的道德标准,坚信个人自由是崇高而不可侵犯的。他们把自己对世界的理解叫做“新视角”(New Vision),并借用了一个常与他们混在一起的小偷兼男妓赫伯特·亨克(Hurbert Huncke)的一句口头语,把自己叫做“Beat”。这个词有一种“垮掉了”的意思。后来凯鲁亚克认为这个词也可理解为“Beatific”,意为“极乐的”。这4个人就是垮掉派运动的发起者,也是美国反主流文化的先驱者。

后来卡尔因杀人被关进了监狱,凯鲁亚克成了这个小集团的中心人物。但一个神秘人物的到来很快改变了一切,此人名叫尼尔·卡萨迪(Neal Cassady),是个四处流浪的真正的垮掉派,他有着惊人的英俊外貌和极富个性的说话方式,因此他对男人和女人同样富有魅力。卡萨迪是个以路为家的人,从不在一个地方多待。与卡鲁亚克这些人更多是在口头上“垮掉”不同,卡萨迪一直在以垮掉派的方式生活着。凯鲁亚克迷上了卡萨迪,与他一起在美国流浪了好几年。后来凯鲁亚克以他们的这段流浪生活为蓝本,写成了著名的小说《在路上》(On the Road),书中的主人公莫里亚蒂的原型就是卡萨迪。这本书充分展示了凯鲁亚克在文学上的天赋,他以梦呓般的语言和完全不同于传统文学的叙述方式,把主人公莫里亚蒂超凡脱俗的行为和想法表达得淋漓尽致。结果,这本书一开始没有一个出版商愿意出版,它实在太另类了。

与此同时,金斯堡则爱上了卡萨迪,以至于他竟离开纽约去了加州的圣荷塞,因为卡萨迪与他当时的妻子卡罗琳正住在那里。有一天当卡罗琳回到家时,发现这两位正在床上,于是她二话不说便把金斯堡拉进了车里,而且一路开到了旧金山,扔给金斯堡20块钱后就把他独自一人丢在那里了。没想到这次“旅行”竟成了金斯堡一生的转折点,他很快发现,旧金山的垮掉派运动不但开展得如火如荼,而且还有了自己的根据地:一家名叫“城市之光”(City Lights)的平装书店。这是美国第一家专卖平装书的书店,老板是垮掉派诗人劳伦斯·弗林格蒂(Lawrence Ferlinghetti),他收集了很多垮掉派诗人的诗集放在店里卖。此时刚遭受了失恋打击的金斯堡正有一肚子话要说,便提笔写下了那首著名的长诗《嚎叫》(Howl)。在城市之光书店的支持下,在旧金山的一间由旧车库改装的画廊里举办了一次垮掉派诗歌朗诵会,金斯堡第一次当众朗诵了《嚎叫》。这次朗诵是垮掉派的第一次集体亮相,具有非常重要的历史意义。从此,这股反主流思潮由地下转到了地上,使那些社会边缘人,以及为数众多的失业者、吸毒者和同性恋等被社会抛弃了的人找到了一面属于自己的大旗。这件事发生在1955年10月13日,正是美国由战后的暂时萧条转变为经济全面复苏的关键时期。

在金斯堡的帮助下,凯鲁亚克的《在路上》和伯勒斯的《裸露的午餐》(Naked Lunch)相继发表,它们和《嚎叫》一起被称为“垮掉派三部曲”。如果一定要为这三本书总结中心思想的话,《在路上》以两个边缘青年的几次毫无意义但又很有趣的旅行,反衬了循规蹈矩式的日常生活的单调无聊。《裸露的午餐》描述了一个想象中的荒诞世界,批判了工业化国家对科学技术的滥用,以及所谓文明国家里被制度化了的生活窒息了人们的想象力,把活生生的人变成了一部部机器。《嚎叫》则控诉了当时的美国社会对独立人格的扼杀,对个性的压制。

这三部作品有个共同点,那就是对人类社会多年来形成的许多看似毫无争议的基本价值观发起了挑战。垮掉派作家们认为,自己是底层人民的代言人,这里所提到的底层人民绝不是指一般人认为的贫穷老百姓,而更多的是指一些被传统社会所不齿的人们,比如混迹于纽约时代广场的那些小偷、骗子、流浪汉、妓女(包括男妓)、同性恋、老鸨、掮客和毒品贩子等等。在50年代的美国,无论是左派还是右派都对他们不屑一顾,普通老百姓对他们也是敬而远之,所以那个时代很少有人能理解垮掉派,他们是真正意义上的另类,完全彻底的叛逆。

正是这种叛逆精神吸引了迪伦的注意力。当迪伦出名后,左派政治家开始竞相利用他来达到自己的目的,媒体开始靠吹捧他来发财,唱片公司不断给他布置任务,让他去各地表演,唱同样的歌曲,吹同样的口琴,这一切令他感到越来越身不由己,他意识到这不是他想要的生活,他需要改变。

1964年,迪伦和几个朋友驾车周游美国,他一边吸着大麻烟,一边以一个旁观者的视角观察这个国家的方方面面。回到纽约后他立即走进录音棚,花了一天的时间录制了一张新专辑,取名《鲍勃·迪伦的另一面》(Another Side of Bob Dylan)。这张专辑收录了一批迪伦新创作的反映个人生活的作品,连一首抗议歌曲都没有。唯一一首比较“严肃”的作品名叫《自由的钟声》(Chimes of Freedom),在这首歌里,迪伦跳出了为某个特定阶层写歌的框框,第一次把整个人类当做一个整体写进了歌中。录完这首歌后迪伦对制作人说:“看看周围,那么多人把责任推给了枪炮和炸弹这些杀人武器,可这个题材正变得越来越无聊,这个世界所面临的危机要远比炸弹更深一层,这个世界的问题主要是因为有那么多的人不自由,大多数人都因各种原因没办法讲真话,他们于是就把愤怒发泄到社会上。”

迪伦通过这首歌表达了自己在旅行中悟出来的新观点,那就是个人的自由要远比各种主义重要得多。而这个社会中的任何人,不管他是一个劳动者,一个受压迫的黑人,还是一个小市民,一个瘾君子,或者是一个犯了罪的人,只要是人,他(她)就都需要自由,都应该被尊重。可是,在那个人人都热衷于各种主义的年代,这首歌被大多数人遗忘了。几年后出版的迪伦精选唱片第一、二集中都没有收录这首歌,迪伦自己也很少在演唱会上唱它,直到许多年后摇滚歌手布鲁斯·斯普林斯廷(Bruce Springsteen)在他参加的为国际大赦组织募捐的巡回义演中翻唱了这首歌,才使人们重新认识到这首歌的无法估量的价值。

现在回过头再去读一遍此歌的歌词,你会发现这首歌所表达的思想和垮掉派相当接近,迪伦通过这首歌向世界宣告,自己彻底摆脱了一切政治派别,变成了一个自由人。

迪伦那天晚上录制的最后一首歌是《我最后想说的话》(My Back Pages)。在这首歌里他对自己前两年卷入的抗议歌曲运动做了一个总结,得出的结论是:那时的他年轻气盛,所写的抗议歌曲充满了说教,充满了一种毋庸置疑,几近独裁的口气。他现在终于明白了,当他开始用教导的口气对听众布道的同时,他就已经变成了他本要反对的人,变成了自己的敌人。

在此歌的结尾,迪伦反复吟唱着这样两句歌词:

我过去曾经是老态龙钟(I was so much older then)

现在可比那时候要年轻(I am younger than that now)

迪伦是这么唱的,也是这么做的。此后他接连出版了三张摇滚专辑,不但改变了民歌的形式,更把严肃的歌词引入了摇滚乐领域,这一做法释放出摇滚乐里蕴含的巨大能量,彻底改变了世界流行音乐的格局,摇滚乐从此终于登上了大雅之堂,成为一门艺术。

嬉皮士运动

如果按照世俗的标准来衡量,垮掉派只能算是个孤立的文化事件,在文学圈外的影响力并不大。但是垮掉派生出了一个孩子,名叫“嬉皮士”,这才是美国60年代群众运动的主角,其影响力遍及全球。但是迪伦却一直远离这个嬉皮士运动,没有参与,个中原因要从嬉皮士和垮掉派的区别中去寻找。

嬉皮士运动起源于美国西海岸的加利福尼亚州,尤其是位于北加州的旧金山市,更是被誉为嬉皮士的摇篮。这座港口城市像纽约一样汇集了来自世界各地的移民,民族成分的混杂迫使这两个城市的居民都必须学会相互宽容,各种文化的充分交流使新的思想得以不断涌现出来,并在这种宽松的气氛里发展壮大。

和纽约一样,旧金山也有一个穷人住的小区,不同的是这个小区的诞生是因为一场地震。原来,1906年旧金山发生了一次大地震,大部分房屋被毁,但不知是何原因,以菲尔莫区(Fillmore)为中心的一片居民区却没有受到太大的伤害,成了地震难民的避难所。这个小区的房屋大都是维多利亚式建筑,这是一种两到三层的独门独院小楼,原本是设计给一户家庭使用的,外表装饰华丽细腻,里面有许多不同大小的房间,可以给孩子们住。当这些建筑成为公寓后,屋主人把每个房间单独拿出来出租,大家共用厕所和厨房,这样房租可以定得很便宜,吸引了很多大学生和穷人房客。房客们整天低头不见抬头见,很容易培养感情,于是每一个这样的小楼都像是一个大公社,所有人都像是一个大家庭的兄弟姐妹,这种亲密的感觉是寒冷的纽约所没有的。

60年代时,菲尔莫区出现过好几支乐队,其成员因为共租一幢房子而相识。这些乐队在自家院子里排练,顺便举办摇滚派对,和邻居们一起自娱自乐。这个风气很快蔓延开来,派对越开越大,仿佛整个旧金山都变成了一个大公社。如果一定要为这个公社找出一位社长的话,非奥古斯塔斯·奥斯利·斯坦利三世(Augustus Owsley Stanley Ⅲ)莫属。此人出身豪门,但他从小就不听话,是个行为举止都很奇怪的家伙。60年代初他来到旧金山,和伯克利大学化学系的一位女学生同居,两人在家里建了个小型化工厂,制造了大量致幻剂LSD,免费在参加派对的人群中散发。那段时间旧金山成了全美国的年轻人最想来的地方,大家都以为这里有廉价的毒品和免费的性。

60年代的美国年轻人和50年代那些愤世嫉俗的老垮掉派很不一样,虽然他们同样吸毒,同样不爱工作,同样对现有的社会制度不满,但他们更喜欢强调一个“爱”字。这是一种无条件、无节制的爱,当然也包括性爱。他们喜欢集体活动,以便向所有的人表达爱意。他们对陌生人也都非常友好,天真得在“正常人”看来几近傻帽儿。老垮掉派们给这些年轻人起了个绰号,叫他们“嬉皮士”(Hippies)。“Hip”这个词原意是指人的髋部,据说来自早年人们对吸鸦片烟的人的描述。这些瘾君子们通常是侧躺在床上吸烟,髋部总是高高突起。在垮掉派文化中,“Hip”通常用来形容那些经常站在流行风潮最前沿的人,那些最有魅力的人。“Hip”后面加上后缀“pie”就是指“小一号的Hip”。没想到这个词竟然开始流行起来,成了这批非主流新青年的代名词。

嬉皮士的第一次集体亮相发生在1967年1月14日,那天天气很热,在旧金山著名的金门公园内的草坪上,2.5万名嬉皮士聚集在一起。他们要么和周围新认识的人聊天,要么和心爱的人一起窃窃私语,要么干脆什么也不干,就躺在地上晒太阳。整个场地上见不到几个穿制服的警察,可人们都彬彬有礼、气氛祥和,没有发生哪怕是一点小摩擦。整个公园里充满了爱的气氛,看不到一点疯狂的影子。

这件事史称“人类大聚会”(Human Be-in),这种事是垮掉派们干不出来的,光从人数上看就完全不可能。更重要的是,这次活动其实是有组织的,组织者当中虽然有金斯堡这样的垮掉派鼻祖,但中心人物却是一位名叫蒂莫西·利里(Timothy Leary)的心理学家。那天他身穿白袍,长发披肩,冲着台下喊出了此次活动的口号:审视内心,关注社会,退出世俗(Turn On,Tune In,Drop Out)。这口号也许和垮掉派很类似,但垮掉派们无论如何不会推举一个活着的人作为他们的领导。这次聚会更像是一场宗教活动,而不是反主流、反传统的个人行为。

“人类大聚会”是一个标志性事件。从这天起,美国媒体对待嬉皮士的态度来了一个180度的大转弯,旧金山被描绘成一个没有暴力、充满爱的世界。这里人们不用工作,更不用去打仗,却能享受到便宜的毒品、自由的性,人们整天都沉浸在艺术创造的乐趣中。媒体还给嬉皮士们起了“花童”(Flower Children)和“爱的一代”(Love Generation)这样好听的名字,并宣称1967年的夏天将会是一个“爱之夏”(Summer of Love)。有一首曾经在中国很流行的歌《旧金山》唱的就是人们对嬉皮士运动的想象。歌中唱道:

如果你要去旧金山的话(If you're going to San Francisco)

请别忘了在头发上插满鲜花(Be sure to wear some flowers in your hair)

在旧金山城市里(If you're going to San Francisco)

你遇到的人温柔善良(You're gonna meet some gentle people there)

这样的宣传使得旧金山像一块磁石一样,不但把美国各地的学生们都吸引了过来,还引来了无数的观光客。大街上到处挤满了看热闹的人群,大家都认为一种新的生活方式就在眼前了。有一个旅游公司甚至打出广告,把旧金山描绘成“唯一能不出美国国土就能‘出国’旅游的地方”!一辆辆旅游车开进了旧金山,游客们怀着逛动物园的心情观赏眼前光怪陆离的景象。嬉皮士们一开始对这些游客还算友好,不时可以看见有人递花给游客。不久有些嬉皮士就感到厌烦了。有人拿来一面大镜子,跟着旅行车跑,游客们一眼望去,看到的却是镜子里的自己。

也许有人要问,向来崇尚绝对自由的垮掉派怎么会生出嬉皮士这样一个孩子呢?事实上,如果我们刨根问底,嬉皮士的思想基础并不是来自垮掉派,而是和17世纪起源于英国的一个“挖掘者”组织有关。

事情发生于17世纪中叶的英国,当时的英国国王制定法律允许地主随意圈地,把无人认领的公共土地划为己有。1649年,有二十几个贫穷的农民在杰拉德·温斯坦利(Gerrard Winstanley)的带领下成立了一个组织,取名“挖掘者”(Diggers)。他们认为金钱和私有财产是人类所有罪恶的来源,只有放弃私有制,共享财富才能消除贫困和战争。他们开始在废弃的土地上挖土开荒、种植庄稼,并自己动手盖起了房屋,在里面过着公社式的生活。在公社里人人平等,一切财产按需分配。不但如此,他们还把多余的粮食免费分发给饥饿的农民,并希望由此吸引更多的老百姓加入他们的组织,最终让地主们也弃暗投明。他们崇尚非暴力,当政府派警察前来驱赶他们时,“挖掘者”们拒绝做任何抵抗,因此,这个乌托邦式的组织只维持了不到一年就被迫解散了。温斯坦利后来写了一系列文章,阐述自己的理想。后来他被包括社会主义者、共产主义者以及无政府主义者在内的许多激进人士视为鼻祖。

1966年夏天,几个新“挖掘者”在旧金山搞了一系列行为艺术事件,老百姓这才知道了这批乌托邦信徒的存在。这些人全盘继承了老“挖掘者”的思想,他们认为这个社会已经病入膏肓,只有从根本上改变这个社会的运作方式,人类才有指望,而这个“根”即来自“私有财产”这个概念的存在。所有战争、歧视、剥削、贪婪、虚伪、政治腐败、滥用权力、等级制度等等罪恶都是因为私有财产在作怪。因此,他们的宗旨只有一条:一切都应免费(Free)。

早在1966年的秋天,“挖掘者”就开始向嬉皮士们免费分发食物,任何人都可以来领。他们的口号是:“这些食物本来就是你们的,我们只不过把它们还给你们。”这项活动后来又发展到为嬉皮士免费提供衣服、被褥和医疗服务,甚至还会发钱和大麻。事实上,如果没有“挖掘者”们的存在,来自全国各地的嬉皮士们恐怕连一星期都待不下去。

但是,这种乌托邦理想和“一切都应免费”的思路完全不对迪伦的胃口。作为一个极度崇尚自由的音乐家,迪伦不但不排斥金钱,而且对任何有组织的群众运动缺乏信任。就在“挖掘者”们号召大家共享一切的时候,迪伦和妻子躲进了伍德斯托克的家中生儿育女,开始享受家庭生活的乐趣。两年后,当一场被后人誉为最具嬉皮士精神的伍德斯托克音乐节选址在迪伦的老家时,迪伦却和一家英国演出商签订了协议,远赴英国淘金去了。

事实证明迪伦是对的,嬉皮士运动只热闹了两年就维持不下去了。随着“挖掘者”们的资金日渐匮乏,嬉皮士们缺衣少食,个个面黄肌瘦。旧金山也逐渐被毒品贩子和一些心怀鬼胎的人所控制,暴力事件频出。再后来,一个名叫查尔斯·曼森(Charles Manson)的嬉皮士兼邪教教主率领部下疯狂地杀人,制造了两起轰动全美国的惨案。最后,以滚石乐队为主角的一场盛大的摇滚音乐会最终以暴力收场,一位歌迷被当场打死。美国的年轻人在疯狂了两年之后,乖乖地回到自己的家乡,结婚生子,重新开始过父辈们的生活。

此时的迪伦却重新复出,从此开始了似乎永无休止的巡演,直到年近70岁都还没有停下来的意思。有人评价说,迪伦已经和这个时代脱节,除了巡演无事可做。迪伦从来没有为自己的行为做出任何解释,他只是在不停地唱歌,在音乐中寻找属于自己的快乐。■(文 / 袁越) 鲍勃.迪伦时代