罗拉不能快跑

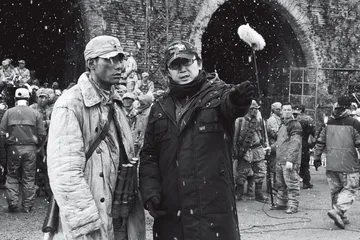

作者:王小峰 ( 导演陆川拍摄《南京!南京!》时给演员说戏 )

( 导演陆川拍摄《南京!南京!》时给演员说戏 )

本世纪初,中国为了复苏电影产业,做了不少事情,10年过去了,回过头看,它的喧嚣多于实际结果,当危机真正站在门外的时候,我们才发现,在中国,只有一名电影演员,叫葛优,只有两三个能创造票房的导演,除此之外,跟10年前没有任何区别。这就是中国电影的现实。

当然,与10年前不同的是,有更多的傻子把钱投入到这个光彩照人的行业,他们在某种程度上扶植了国产电影,让更多的人投入更多的钱拍出更多没有票房的电影。看起来这是个很奇怪的现象,实际上,作为投资方,当手里的闲钱烫得烧手,他一定会失去理智把它扔出去。但,扔的时候要有理智,既然这钱也无所谓,何不扔进一个能满足自己虚荣心的行业呢。电影行业无疑能满足这些有闲钱没文化的人的诉求。作为资本家,他们多么希望自己能镀上一层文化的金箔,哪怕是一点点儿,都会让他们心满意足。而且,谁都不能回避的是,这还是一种高档次泡妞的方式,既提高了自己的文化含量,又满足了个人私欲,一举两得的事情,做起来是相当理智的。所以,电影市场的上游就出现了问题,这些傻子貌似很有商业头脑,说起来可能头头是道,问题是中国电影走向市场化过程中就没有形成一个完善的商业体系,每个环节可能都是陷阱,投资电影跟投资快餐完全不是一回事。当最后发现钱回不来的时候,才知道上当。于是,又有第二队傻子拎着钱进来了。这10年,电影行业几乎每天都在上演这样的活雷锋的故事。

电影是一个高成本、高名誉、高风险、低产出的行业。现在一个大片编剧的稿酬已经飙升到五六百万元,其他方面的成本也就可想而知了。如果没有高额的票房回报,都是有去无回。但这种扭曲的行业并没有吓跑那些投资商,他们义无反顾地把自己活埋在走向中国电影美好未来途中的陷阱里,他们究竟是功不可没还是掺和捣乱,现在还说不清楚,将来可能也说不清楚。至少从中国现阶段能看得出来,我们面对市场化都缺乏真正经验。奇怪的是,电影行业的人没时间总结教训,这让后来的人一直是从零开始。如果再细究,会发现,很多投资方都是带着玩票的心态进来的,他们不会为这个行业制定什么规则,也不会因为投入资金促进这个行业的操作更加合理和科学,他们挣钱还是赔钱都无所谓,潇洒走一回、过把瘾就死的心态反而让这个行业更加混乱。

作为电影的管理者,电影局在最近10年也希望最大限度地为这个行业正常运转制定最好的政策,创造更好的环境,大力发展院线,大力增加电影银幕,能大力的都大力了。钱也有了,环境也在逐步创造出来了,为什么每年会有95%的国产电影在赔钱呢?冯小刚不是有这样一句电影台词吗:“21世纪最缺什么?人才。”很不幸,他说中了,中国电影行业最缺乏的就是人才。

钱流入到这个行业的速度远远快于人才进入到这个行业的速度。10年来,这个行业的人素质基本维持在中等偏下的水平,一个人才的培养需要至少10年的时间,一笔钱的进入可能只需要几个小时的时间。当资金大量涌入,最后只能变成只需要人而不是人才来完成一部电影。这就是貌似看上去国产电影热热闹闹,实际上都不挣钱的原因。每年,都有一些大明星、大制作但票房惨不忍睹的电影出来,你可能会问,难道他们不知道这么拍电影会赔钱吗?是的,他们真不知道。

同样,院线和银幕发展也是飞速的,它给人一种假象,认为硬件是可以为创造票房新高提供保障,但是,这只能给那些确实有票房的电影提供保障,对于那些没有票房的电影,院线和银幕的增加对他们而言可以忽略不计。这也是为什么王中军和张伟平总会信誓旦旦地说要创造多少个亿的票房的原因,因为是那个有票房的导演,有票房的演员在保驾护航。国产电影每年能制造400多部,能进院线的连1/4都不到,市场好的时候要排队,差的时候门可罗雀。而真正能稳固占领贺岁档期的电影翻来覆去就是那几个导演拍的。如果一个国家的全年电影票房要靠一个月的黄金档期来支撑,那一定是它整体上就是不行。

其他导演和演员呢?他们就像一部电影里的路人丙一样可以忽略不计。上个世纪末,中国电影进入了最低谷,人才流失,它复苏需要人才,但中国人拍电影的观念已经落后了,老一代人渐渐淡出这个行业,新一代人刚刚有所起色,就面临各种封杀。更新的一代人比起上一代,无论在市场环境和客观条件上都远远好于上一代,但他们缺少真功夫。以前国产电影看了开头就知道结尾,一直让人诟病。现在国产电影看到结尾也不知道他要说什么。而观众在各种盗版的补习下,已经不像原来那么傻了,他们对电影的要求越来越高。人才匮乏,市场需求量又大,电影市场的开放迫在眉睫。这10年间,几乎是以拔苗助长的方式完成的国产电影的复苏,但同时也留下一堆堆隐患,新一代的导演、演员还没搞明白是怎么回事就上阵了,缺乏积累,缺乏职业精神,把更多注意力放在电影之外——知名度和片酬变成衡量一个人成功的唯一标准,这个名利场还真没创造什么名利的时候就开始名利。尤其是,中国电影演员普遍处于一种无意识状态——意识不到自己是干什么的,业务素质都没有什么提高,无法在观众中形成自己的魅力和亲和力,反倒喜欢陶醉在虚幻的名望中不愿自拔,那票房号召力不是炒出来的、装出来的,是磨炼出来的。可中国演员中,有几个能做到像葛优这样呢?至少在最近5年,不管是导演还是演员,戏子心态越来越明显,如果挨个拎出来过一遍,还真没几个人敢理直气壮地说自己是成功的。他们不过是助长剂下的速成肉鸡,有名无实。

这就是目前中国电影行业的现状,没有人才,电影怎么能拍得好看呢。一部失败的电影,你细究其失败的原因,无外乎剧本很烂、导演很差、演员很次。用“次烂差”组装出来的东西,再怎么组装,也是次品。国产电影多数属于这样流水线上组装出来的产品。

国产电影看上去是在整体进步,而且是大踏步进步。但这种进步看上去总是像一支被打散的部队从前线逃窜下来丢盔卸甲一样溃退。每个行业都需要规则,电影行业在步入市场化这10年,几乎是在无规则状态下发展的,人才选拔机制没有,这也是为什么一个导演三番五次失败后他还能找到饭碗的原因,业内的人素质差,投资的人又外行。虽说瞎猫撞上一次死耗子的概率不大,但在中国电影行业,瞎猫只要一出门必定会撞上死耗子,因为他们不是瞎猫就是死耗子。

因为投资混乱,人才缺乏,导致这个行业的人总是能有更大的机会和空子可钻。你必须学会忽悠,学会互相欺骗,那些钱就真的能到手。当这些素质中低下的人机会越来越多时,可能拉动的也仅仅是电影周边产业的经济发展,相对于电影本身,反而是一个倒退。

中国电影还有一个更大的危机,目前能在电影市场分到一杯羹的制作公司都已上市,现在还有至少10家电影制作发行公司准备上市,在人才奇缺的今天,这些上市和准备上市的公司应该意识到危机。冯小刚和华谊签约,张艺谋和张伟平签约,陈凯歌基本上难再翻身了,姜文还存在很多不确定性。至于其他导演,能让票房保本已经要烧高香了。当美国大片全面进入中国市场,对这些上市公司的股票会产生多大影响?对他们下一步的投资又会有怎样的影响?你总不能漫天遍野没完没了地在电影中植入广告来维持生计吧。对于那些跃跃欲试打算上市的公司,将来的结果充满未知数。就凭这十几个人七八条枪,这又不是沙家浜,这是残酷的市场。

所以,中国电影要面临一次拯救自己的罗拉快跑,要么你转身往回跑,离开这个行业,要么你继续往前跑,让自己立于不败之地。但是中国电影无法快跑,一些该建立的最基础最基本的东西在过去10年间因建造太多的海市蜃楼而荒废了。10年前,中国电影开了一场收复自己抛弃的失地的行动,未来10年中国电影可能要从美国电影手里收回失地,这个也许更艰难。十年河东,十年河西,走来走去还跟原来一样找立锥之地。■(文 / 王小峰) 不能罗拉中国电影