在东西方之间的“灰色地带”

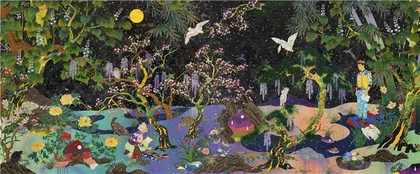

作者:薛芃 《我们通过网恋相遇》,松山智一2016年作品,254 × 610厘米,布面丙烯和综合材料

《我们通过网恋相遇》,松山智一2016年作品,254 × 610厘米,布面丙烯和综合材料

布鲁克林的工作室

采访松山智一之前,他带着我从展厅穿过。匆匆几分钟,言简意赅地介绍了一下此次在上海龙美术馆“自然可解”个展的概况。他的作品色彩绚烂,画面内容丰富,有典型的日本传统文化元素,又有当下的潮流文化符号。那种观感,像村上隆,但又与村上隆差异很大,是松山智一作品给我的第一印象。

我们停留在《桌上的乌托邦》(Desktop Utopia)这幅画面前。有两米六高,一米九宽,独占展厅中一面墙。画中是个很日常的工作场景,一位穿着休闲西装的男子坐在桌前,对着电脑,地上趴着两只狗,一只慵懒地睡着觉,一只在挠痒痒,想必不是办公室,是家中。可是室内又大雪飘落,有鸟儿飞进来,窗外艳阳高照,看着挺超现实的。

松山智一告诉我,刚开始构思这幅画的时候还是今年1月,那是他生活的城市纽约一年中最冷的时候,大雪纷飞的。当时他想讨论真实世界与虚拟世界之间的关系,网络卡在中间,这个场景恰好是大多数人在真实与虚拟之间切换的真实状态。这幅画便如其他画作一样,按照松山智一的计划顺利进展着。

松山智一的工作室在纽约布鲁克林区,他不是一个人工作,而是有一个十几人的绘画团队。如同大多数工作室制的艺术家一样,松山最重要的工作是原始创作,他把作品的内容、构图、设色、质感全都安排好,再由团队的助手采用喷绘方式作画,技术含量并不算高,重要的细节处则由手工完成。“在我的创作中,概念(concept)和工艺(craft)是分得非常清晰的。”松山解释道。因此,工作室里总会同时摆放着十来件作品,它们是同步进行的,每一幅大约需要两三个月才能最终完成。

《桌面上的乌托邦》这幅画从1月画到了3月。这期间,因为工作的关系,他需要往返于东京和纽约。3月中旬,松山从东京回到纽约,“在我到达的前一天发生了一场风暴,许多树木被吹倒,随处可见树木被残酷地撕裂或被狂风拔地而起。但那天其实没下雨,只有狂风”。松山第一次看到鲜活的纽约变得寂静无声,萧条得快要“死”了。

因为疫情,工作室被迫关闭一段时间,松山智一常年不停歇的工作难得停滞下来。居家生活几周之后,纽约疫情虽然仍未得到缓解,但人们紧绷的弦有些绷不住了,日常生活开始复苏。

艺术家松山智一

艺术家松山智一

松山回到工作室,看到这幅画时,感受已与1月时完全不同,“这不就是我们过去一段时间的样子吗?”每天待在家里,开着电脑,百无聊赖地看着外面的世界,紧张也好,冷漠也罢,都与外面的世界隔着重重屏障。

他开始重新审视这张即将画完的画。最终,他也没有在画上大动手脚,只是在桌面上加了一小瓶免洗洗手液。绿色的洗手液在蓝色的桌面上不显眼,却让这画面打上了2020年集体记忆的烙印。

松山是一个非常高产的艺术家。此次展出的作品中,有一半以上是今年的新作。他将画框做成了不规则的异形框,像是从时尚杂志上剪裁下来的一块,让人想象这或许只是一个巨大场景中的一小幕、一个局部,在异形框之外还有无限延展的画面。他的画,每一幅都像是情绪浓烈的梦境。色彩的饱和度极高,平涂的纯色、荧光色交错纵横,是很“波普”和潮流文化的用色方式。

但仔细看,他画的是变化无常的日常生活,也就是日本所说的“浮世”。他的画中既有江户时代的武士,神话传中的仙鹤、鹿神、麒麟,也有日本《游戏王》的漫画和摩比世界(Playmobil)玩具,还有比萨饼、圣母玛利亚的画像、嘻哈符号。他用拼贴与挪用的艺术手法,事无巨细地把他人生经历中的元素混杂在一起,呈现出来。有一段时间,他绘制了一系列战马和骑士,“马既是日本武士文化和帝国主义历史的缩影,也是美国西部的守护神,与牛仔文化相关”。在各种文化背景下的普遍意象中找关联,对他来说也是新的尝试。

《桌上的乌托邦》,2020年作品,261.6 ×190.5 厘米,布面丙烯和综合材料

《桌上的乌托邦》,2020年作品,261.6 ×190.5 厘米,布面丙烯和综合材料

从东京到纽约

1976年,松山智一出生在日本的岐阜县,位于本州岛中部。他的家境不错,祖父曾是镇上开出租车公司的第一人。松山从小接受了良好的教育,小学三年级时,父母要去美国工作几年,松山便跟了去。从三年级到六年级,他是在洛杉矶附近的一座城市读的。那三年多的时间,他第一次正式接触到西方文化与生活方式,不适应。“虽然当地也有日本城,但还是很难找到归属感,我好像既不属于日本,也不属于加州。虽然那时候很小,但我第一次感受到在文化上的迷失。”

小学毕业时,父母又要回到日本工作,松山也回来了。可回国后依旧有错位感,“我身边的人都说我说话很奇怪,是语言上的奇怪”。中学阶段,松山开始努力找回自己的日本身份,学习日本的传统文化。而另一边,在美国西海岸生活的几年,让松山智一迷上了冲浪文化和滑板文化,他开始在日本学习滑雪,深深地爱上了这项运动。

后来,松山智一考上日本上智大学,学习商业管理。“因为我的父母是很传统的亚洲父母,他们希望我找一份稳定的高收入工作,所以我没去学艺术,而是去念了商科。”此时的松山,把更多精力放在滑雪上,他已是一名接近专业水准的滑雪运动员了。大学期间,会有滑雪赞助商赞助他出国旅行或参加一些赛事,他还因为滑雪接受过不少采访。但是,一次重伤,封上了他的滑雪职业道路。“我感到自豪的是,至少滑雪是一种表达,那次重伤之后,虽然不能再滑雪了,但我还可以追求其他的表达。”他觉得该学艺术了。

松山智一决定去美国求学。他的目标很明确——纽约,而不是曾经熟悉的西海岸。“如果你在纽约取得了成功,基本上就意味着在全球的成功。”松山曾在面对日本媒体的另一个采访中说道。他考上了位于纽约的普拉特艺术学院,一所以应用艺术为主的学校,强项在于建筑、设计这类实用性艺术,而不是绘画这种纯粹的造型艺术。松山感觉也不太对劲,他的兴趣点不在设计上,他“不想解决客户的问题,而是自由地表达”。

25岁的松山刚刚踏上艺术这条道路,此前没有一点基础,他觉得有些晚了,必须找到别的方式。这一年,他开始接触户外墙绘。纽约是涂鸦墙绘的天堂,曾经的安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和基斯·哈林(Keith Herring)成为他新的标杆。对于画画这件事,松山几乎是自学成才,他没有经历过学院派的科班训练,因此不会被束缚。直到现在,松山依然认为这是他成为艺术家最大的优势。

《就是这感觉》,松山智一2018年雕塑作品

《就是这感觉》,松山智一2018年雕塑作品

或许是因为松山艺术的起点是壁画,他的很多作品并不是挂在展厅里的画,而是放置在公共空间里的。2019年,松山与他的助手们仅用了14天,完成一幅120平方米的巨幅涂鸦墙绘,几乎是不停歇地连轴工作。这幅涂鸦位于纽约下东区的Houston Bowery墙,一面在当代涂鸦艺术史中占有重要地位的墙,自基斯·哈林开始陆续已有30多位艺术家在这面墙上画过涂鸦,JR、班克斯、Futura 2000、特里斯坦·伊顿(Tristan Eaton)都在其中。

松山画涂鸦墙绘并不只是用壁画或传统涂鸦的技术,而是把很多架上绘画的方法放进去。他用的丙烯、油画颜料、气溶胶、瓷釉这些材料,都是平常很少出现在涂鸦里的。因此,他的涂鸦与架上绘画的观感很像,笔触细腻、细节丰富。

无论是向谁介绍自己的作品,媒体、画廊主或是藏家,松山都不可回避地被问到同一个问题:“你更认同自己的日本身份还是美国身份?”或者说,“日本对你的影响更大还是美国?”早些年,他还会迟疑这个问题,现在被问得多了,自己也想明白了。

几年前他跟要好的朋友交流自己的作品,“美国的朋友说我的东西很日本,日本的朋友说我的东西很波普。不是一两个朋友这么说,而是几乎所有”。松山说道,直到这个时候,他对自己的文化身份逐渐明确。他不再纠结于此,而是接受并认可自己在文化背景上的双重性,“我既不属于东方,也不属于西方,而是处在当中的灰色地带。这个灰色地带极其的丰富,它是没有边界的”。

这几年,松山智一在当代艺术界的势头很强劲,在商业上的成功也让他的工作室不断扩大并且完成持续不断的产出,这或许得益于他商科出身的背景。目前,松山不仅拥有固定藏家和源源不断的新晋藏家,作品被美术馆收藏,公共性的艺术项目也很多。仅在2019年,他就在全球12座城市有展览或公共艺术项目。

很多人将松山智一对标当年席卷全球的村上隆,同是日本艺术家,又都创作着很波普的作品,与流行文化走得很近,将艺术与商业结合得恰到好处。他会不会成为下一个引领时代潮流文化的村上隆,又或者超越村上隆?尚未可知。不过,40多岁的年纪,对于一个艺术家来说,还远没到达“黄金时期”的顶点。

(本文图片由松山智一工作室提供) 艺术美术松山智一