从“李约瑟之问”到未来之问

作者:苗千 1934年,剑桥大学铁路俱乐部的学生在一辆蒸汽火车头前合影

1934年,剑桥大学铁路俱乐部的学生在一辆蒸汽火车头前合影

剑桥大学一位卓越的生物化学家,由爱上一个来自中国的女学生开始,逐渐对中国文化产生了浓厚的兴趣。他完全改变了自己的研究方向,开始转而研究中国古代科技史,并开始以中文名“李约瑟”被世人所知。他在20世纪30年代提出的一个问题,成为了著名的“李约瑟之问”。

为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学?在这个问题诞生接近一个世纪,李约瑟120年诞辰之际,从“李约瑟之问”出发,我们的疑问仿佛更多了:“李约瑟之问”是否源于西方中心主义视角才会出现的问题?科学的出现,是否在很大程度上可以被归为偶然现象?在21世纪,“李约瑟之问”是否已经被消解?从“李约瑟之问”出发,中国又该如何融入科学发展的未来?要回答这些问题,我们似乎应该先回到文明的开端。

1962年4月,英国皇家军事科技学院的学生在课堂上借助气象气球进行观测

1962年4月,英国皇家军事科技学院的学生在课堂上借助气象气球进行观测

白马寺的建立

东汉永平十一年(68),汉明帝降旨于洛阳创建白马寺,这成为了佛教在中国的第一座寺院,被中国佛教界尊称为“释源”“祖庭”。和历史上的很多故事一样,这样一个具有标志性意义的事件也有一个与之相伴的、以帝王为核心的传说:“汉明帝刘庄夜寝南宫,梦金神头放白光,飞绕殿庭。次日得知梦为佛,遂遣使臣蔡愔、秦景等前往西域拜求佛法。蔡、秦等人邀请佛僧来中国宣讲佛法,并用白马驮载佛经、佛像,跋山涉水,于永平十年来到京城洛阳。汉明帝敕令仿天竺式样修建寺院。为铭记白马驮经之功,遂将寺院取名白马寺。”

根据史书记载,佛教是在后汉时期传入中国的。而实际上佛教通过非官方渠道传入中国远早于汉代。列子曾引述孔子“丘闻西方有圣人焉,不治而不乱,不言而自信,不化而自行,荡荡乎民无能名焉”,在孔子所生活的时代,他就已经听说了佛教的出现。而在秦王称帝之前,就已经有沙门和佛经到达秦国。到了汉武帝时,佛像已经传入中国。可想而知,汉明帝最终允许官方引入佛教,建立官方寺庙,只是一种在佛教早已大规模进入中国的现实之下的政治表态。

中国文化诞生于东亚大陆,向东是茫茫的太平洋,向西、北则多有草原、荒漠和高山的阻隔,长久以来只能通过丝绸之路与世界的其他地方进行交流。这样的地理环境造就的中国文化是否会具有天生的封闭性?经常与中国文化进行比较的是被认为孕育出西方文化的古希腊文明。这种诞生于爱琴海的海洋文化,使希腊各城邦之间得以频繁交流,诞生了诸多思想家。

从数千年的时间尺度来看,文化的地理决定论未免过于简单。中国文化从佛教诞生的初期,就已经开始了对它的接受和同化,将佛教逐渐演变成中国特有的禅宗。如今佛教已经成为了中国文化的底色之一。另一方面,佛教的引入也对中国本土宗教,例如道教的诞生和发展有着巨大的影响。最终,中国传统文化成为了一种儒、释、道相互依存、混合的特殊文化。中国人数千年来浸润其中,形成了一种特殊的文化气质。

李约瑟在《中国的科学与文明》第二卷《科学思想史》中有一段著名的论述:“道家哲学虽然含有政治集体主义、宗教神秘主义以及个人修炼成仙的各种因素,但它却发展了科学态度的许多最重要的特点,因而对中国科学史是有头等重要性的。此外,道家又根据他们的原理而行动,由此之故,东亚的化学、矿物学、植物学、动物学和药物学都起源于道家。”他还进一步评价道:“道家思想乃是中国的科学和技术的根本。”某种程度上可以说,这与佛教在中国的传入和同化也有深刻的关系。

尽管受到海洋、草原、荒漠和高山的阻隔,中国文化从诞生初期就展示出了善于包容和同化的外向型特质。正如许倬云在《万古江河》中所写:以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”。每一个阶段,“中国”都要面对别的人群及其缔造的文化,经过不断的接触与交换,或迎或拒,终于改变了自己,也改变了那些邻居族群的文化,甚至“自己”和“别人”融合为一个新的“自己”。这一“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长,也占有更大的地理空间。

中国文化从早期就展现了开放性,具有善于综合和融合的特点。但若要讨论为什么在中国古代没有出现系统性科学研究的萌芽,一方面可能源于中国文化与皇权结合得过于紧密,在“外儒内法”的政治结构中,就连天象的变化都必须被理解为对皇权做出了某种指示,皇权中国的权力中枢不会鼓励或容忍一种独立于权力意志的全新文化的萌芽;另一方面,因为对于人与自然界之间界限的有意忽视或模糊化处理,强调“天人合一”,中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论——这导致了直到明朝,人们依然寄希望于通过语义模糊的“格物致知”来达到对自然界的深刻理解以及自省。

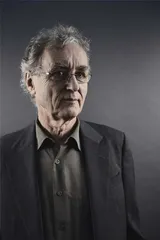

李约瑟在实验室

李约瑟在实验室

如何“格物致知”

所谓“格物致知”,源自儒家思想,最早出自于《礼记·大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知在格物。”所谓“格物”,可以理解为对外界事物的认识,而“致知”则是升华到了理性思维的程度。问题在于,《礼记》中虽然把人的政治追求、生活追求、道德追求,以及理解客观世界的愿望并列而谈,但是当涉及到人究竟该如何从“格物”上升到“致知”的方法论问题时,这部经典著作中并没有做出清晰的解释。

及至宋明时期,如程颐、朱熹等理学家,对“格物”进行了近似于机械化的解释,把人对自然界的认识过程类比于读书、求学等活动。例如程颐就写道:“今日格一物,明日格一件。积习既多,然后脱然自有贯通处。”——以现代眼光看,这种既缺乏一定的逻辑基础,也没有方法论指引的“格物”方法,很难帮助人对自然界有更加深刻的理解。

被认为是中国历史上少有的天才人物的王阳明,在早年受到朱熹学说的影响,曾经试图通过观察父亲官署中栽种的竹子而理解万物“至理”,这也就是“阳明格竹”——这种近乎行为艺术的格物致知的尝试在经过了七天七夜的冥思苦想之后,终于以失败告终。王阳明也自此走向了机械化格物致知的反面,综合前人的成果而创建了儒家的另外一派——“心学”。他强调“心即是理”——即最高的道理不需外求,从自己的内心中便可以寻找得到。

无论是没有任何有效且可靠的方法指引而显得空洞、说教的格物,还是放弃了对外部世界进行观察、思考、总结尝试,反而相信可以通过内省,从自己的内心中理解到宇宙中万事万物大统一理论的心学——我们可以看出,在当时中国的文化土壤中还无法产生现代科学的萌芽。

现代科学是建立在形式逻辑的基础之上,以数学为基础,通过对外部世界分类、分科,通过行之有效的科学手段进行研究而发展起来的。很难说这种研究方法和思维形式恰好都是西方文化所具有的特点,而只能说,西方文化更早意识到了科学与科学方法的特殊性和独立性。爱因斯坦就曾经明确表示,由于中国既没有产生形式逻辑也没有产生实验方法,在中国不可能产生科学。李约瑟也在《中国的科学与文明》中写道:“当希腊人和印度人很早就仔细地考虑形式逻辑的时候,中国人一直倾向于发展辩证逻辑。”

后来的中国人当然也意识到了问题的本质。例如林语堂就在《苏东坡传》中做出了这样的评论:“宋代哲学的派别叫做理学。在佛教的形而上学的影响之下,儒家把注意力从政治的规矩形式和社会撤离,转而沉潜到心和宇宙方面去。借助于印度的神秘主义和形而上学,他们开始谈论这个‘理’字,粗略地说,就是自然与人性里的‘理由’或‘自然的法则’,或‘万物的内在精神’。宋儒囿于中国人对抽象的形而上学无能力或无爱好,他们在把‘理’当作‘自然律’的研究上,所入不深,但是他们却完全相信在万物的外形后面有一种无处无之的力量,或是精神,或是‘理’。”

胡适也意识到中国传统哲学因为缺少正确的方法论而导致的虚无性。他的评论更加直接。他曾对胡颂平回忆说:“前几天,高平子的孙儿来,他引张载的‘为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平’四句空洞的话。我问他:‘怎么叫为天地立心?你解说给我听。’我对他说:‘你的祖父是学天文的,你不应该再引这些不可解的话。’”

如果要谈所谓文化的性格与特征,或许可以说,类比于今日物理学家们心心念念所要追求的,能够解释宇宙中一切物理学现象的“大统一理论”,中国人在文明的发端,就已经开始希望通过一套混合了宗教、哲学和政治学的“大统一”理论,来解释包含人的心灵在内的宇宙间的万事万物。但是这样过于博大的追求,在缺乏正确的指导思想和研究手段的时代却无可避免地变得空洞。

中国文化自成体系,但它似乎并没有找到一条可以通往现代科学的道路。而在世界的另一边,经过了漫长的中世纪和文艺复兴的欧洲思想家们也感受到了在政治、道德、文化等多方面的困境。欧洲同样需要外来文化的注入以解决自身的难题。无论是政治层面还是道德层面,从17世纪开始,一些欧洲思想家认为来自东方的中国文化能够成为欧洲文化的必要补充。中西方文化一次剧烈的碰撞和融合开始了,这对于欧洲科学的发展起到了怎样的作用?

基础物理学小组的成员之一弗里乔夫·卡普拉

基础物理学小组的成员之一弗里乔夫·卡普拉

莱布尼茨与中国哲学

17世纪的欧洲正处于某种危机之中。从中世纪挣脱出来的欧洲社会想要向前发展,就需要从欧洲传统的封建制和僵化的基督教传统中挣脱出来,用一种更加宽松的制度取而代之。以基督教和君权神授为核心的西方文化似乎无法起到解放心灵的作用,欧洲需要一种全新的思想文化的注入。

至少有两个人不约而同地把目光投向了中国。这两位从未到过中国的思想家有关中国的知识只是来自图书馆,以及往来于欧洲和中国的耶稣会传教士。他们相信,这个与西方世界完全不同的东方国家不仅令他们神往,而且蕴含着可能改变欧洲社会的内在力量。

伏尔泰(Voltaire,原名Fran?ois-Marie Arouet)堪称法国启蒙运动的精神领袖。他相信中国的历史开端早于欧洲,而且因为中国人的历史记载都是以天文观测为基础,也就更为可信;中国的科技起步也要早于欧洲,之所以后来中国的科技又被西方超越,是因为中国人对祖先传下来的东西有一种不可思议的崇敬心,认为一切古老的东西都尽善尽美。在名著《风俗论》中,伏尔泰甚至深情地写道:“当你以哲学家身份去了解这个世界时,你首先把目光朝向东方,东方是一切艺术的摇篮,东方给了西方一切。”

如果说伏尔泰对于当时中国的崇拜,有一部分原因是希望借机促进法国社会的转型,那么当时欧洲的另一位伟人则相信自己确实从中国文化中受益良多,他认为自己的科学发明只不过是对中国传统哲学的发展而已。德国数学家、哲学家戈特弗里德·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz),被誉为17世纪的亚里士多德,他与牛顿几乎同时发明了微积分学(莱布尼茨更早发表,而且人们现在所使用的微积分符号是莱布尼茨所创)。

莱布尼茨痴迷于中国文化,这与当时在欧洲思想界流行的风潮有关,也源于他与去过中国的耶稣会传教士之间频繁的书信往来,令他对中国产生了一种理想化的想象。在他与友人的信件中不断提到中国,堪称是17世纪沟通中国与欧洲的桥梁。他不仅对中国充满热情,而且对来自中国的知识也充满好奇。莱布尼茨意识到中国文明是一种独立于西方世界的古老且高度发达的文明。在维也纳、汉诺威、柏林、梵蒂冈的图书馆里,他通过阅读耶稣会传教士的信件学习一切有关中国的知识。

李约瑟敏锐地察觉到了莱布尼茨的哲学思想与中国文化的相通之处。在《中国的科学与文明》中,他有些夸张地写道:“当爱因斯坦时代到来时,人们发现一长串的哲学思想家已经为之准备好了道路——从怀海德上溯到恩格斯和黑格尔,又从黑格尔到莱布尼茨——那时候的灵感也许就完全不是欧洲的了。也许,最现代化的欧洲的自然科学理论基础应该归功于庄周、周敦颐和朱熹等人,要比世人至今所认识到的更多。”

莱布尼茨曾经热情地学习《易经》,并由此得到启发,发明了二进制数学。因此,在一封给友人的信中,莱布尼茨写道:二进制并不是什么“发明”,而是一种“重新发现”。而李约瑟则对此评价道:“中国至少在一定程度上影响了莱布尼茨的代数和数学逻辑,《易经》中的指令体系预示了二进制算术。”

虽然难以说清伏尔泰和莱布尼茨对中国文化的热爱到底有多少是源于对这个遥远的异域文化的浪漫想象,我们起码可以看出当时欧洲思想界希望能够与中国文化交流、互补的积极态度——这正是莱布尼茨形容的所谓“文明之光的交换”。

虽然中国文化中缺乏对逻辑学和数学的重视,很难从中产生现代科学,但在李约瑟看来,17世纪的欧洲虽然产生了辉煌的牛顿力学,却陷入了相信精神是世界本源的“唯灵论”和牛顿力学所规划的机械论之间巨大的冲突之中。中国文化则从未出现过这样的陷入内在分裂的困境,其中很关键的一点就在于中国文化强调精神和物质的统一。在经过了20世纪初的科学革命之后,人们有些意外地发现,中国文化这种对于精神和物质、内在和外在完全统一化的理解,对于人和自然界之间界限的刻意模糊,却可能在现代社会为科学发展提供一个全新的视角。

基础物理学小组

科学发展不会受到人的主观愿望的影响,也超出了所有人的想象。在牛顿所生活的时代,他对于“存在”还有着非常坚定的信念。牛顿曾经写道:“在我看来很可能上帝最初就将物质创造成致密、具有质量、坚实的、不可穿透和能运动的粒子,并使它们具有这样的大小和形状,以及这样的一些其他性质,占有这么大的一部分空间。”但是当进入到20世纪的量子力学领域,“存在”和“虚空”之间的界限不再明显,观察者自身也被牵扯了进来——物理学家在研究微观问题时,发现在观测者和客观世界之间、观测者与被观测对象之间没法画出一条清晰的界限,观察者本身成为了实验的一部分。可以说我们就是自然界的一部分,我们的观测,乃至于我们的意识,都会对自然界有所影响。

正因为如此,爱因斯坦写道:“我为了使物理学的理论基础与这种知识相适应而作的一切努力都彻底失败了。就像是从一个人的脚下抽走了地基,他在任何地方也找不到可以立论的坚实基础了。”——在此之前,物理学一直是向上发展的,它的根基非常牢固,我们根本就不用怀疑存在、运动这些基本的概念,可是在20世纪之后的近代物理学里,不仅需要向上发展,还需要向下发展,因为人们忽然发现物理学的根基已经不存在了。

从1975年5月开始,在加州大学伯克利分校的一间教室里,每周五下午4点,一群物理学家开始聚在一起讨论物理学的基础问题。这个最初由两位物理学博士生组成的讨论小组的影响力逐渐扩大,迅速吸引了大批对此感兴趣的科学家,以及从美国各大名校闻风赶来的博士生。这个小组也因此得名“基础物理学小组”(Fundamental Fysiks Group)。

很难讲这批上世纪70年代的年轻人取得了哪些了不起的科学成就,相比于20世纪初期,一群年轻人以抛弃所有传统的勇气建立了量子力学,这些70年后的晚辈们希望找到可以依靠的哲学方法,值得信赖的思想路径,以解释量子力学中的一些基本问题。这些年轻人希望改变物理学,但是更大程度上被改变的,还是他们自己的命运。一些基础物理学小组的成员从此放弃了自己的科研课题,终生研究有关意识、测量等概念的本质问题。

多年之后,基础物理学小组的成员之一弗里乔夫·卡普拉(Fritjof Capra)撰写了一本大受欢迎的科普书《物理学之道》(The Tao of Physics),由当年基础物理学小组的讨论开始,讲述他眼中物理学发展的未来。

卡普拉认为,想要解决现代物理学中的一些难题,人们很有可能需要从东方文化中寻找答案。东方文化的一个重要特点就是哲学和宗教不分家,而且其思维方式和体系都非常相似,又和西方的哲学体系有根本上的不同。这种根本上的不同就在于东方哲学主要依赖超越了语言和逻辑的直觉去理解事物的本质。

卡普拉认为,东方哲学家们在进行交流时,用语言进行的论述常常似是而非,充满逻辑上的矛盾。这是神秘主义的特点,恰恰也是近代物理学的特点。例如量子力学中描述的波粒二象性——物质可以是波,也可以是粒子,这取决于人们的观测方式——这种内在的矛盾超出了逻辑的范畴。而东方哲学正是习惯利用一种自相矛盾的论述来表达一种超越语言的感受。在《道德经》里就有很多看起来矛盾的说法,例如“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽”。类似的论述,我们在禅宗公案、在印度教的经典里也都能发现——东方哲学家们在利用语言交流制造矛盾。

正是因为东方哲学家所理解的真实,超越了语言和逻辑,才需要刻意制造语言和逻辑上的矛盾。当一个人试图用理智去分析事物本质的时候,事物的本质就会显得非常荒谬——我们也可以说,人的理智是有极限的,真实的含义可能超越了理智。

中国文化历来习惯于把人自身的存在与外界看作一个整体来统一对待,所谓“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事”。这样的思维方式虽然显得过于早熟,因为缺乏有效的方法论而阻碍了科学在中国的产生和发展,但是到了科学高度发达的21世纪,这种包含观察者自身的整体性思维反而可能对科学发展产生西方文化无法起到的引导作用。

我们在21世纪回顾“李约瑟之问”,会发现在此时再去探究中国文化诞生的时机,其产生的土壤,以及由此造就的中国文化的特质,再把它与其他文化,尤其是西方文化作对比,实际意义已经不大。现在我们更需要做的,是对“李约瑟之问”进行现代化,思索在全球化的时代,中国文化能够为人类科学发展提供哪些独特的角度和思考方式。例如中国文化一直强调人与外界之间的统一关系,这对量子力学的研究,探索意识的本质是否会有某种借鉴意义?中国人自古所追求的“道”,虽然无法以语言来详细描述,又能否为科学家研究物理学的“大统一”提供新的思路?

百川归海,中国文化已经成为世界文化的一部分。我们可以认为中西方文化的交流、互补、融合,早在几百年前莱布尼茨和伏尔泰的时代就已经开始,但显然文化融合的黄金时代还远未到来。中国文化在历史上并没有独立产生自然科学。李约瑟出于对中国文化的热爱提出了“李约瑟之问”,而出于对中国文化同样的热爱,我们如今更应该探究的,也许是中国文化在和世界其他文化相互融合之后,凭借其特质,将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展。 佛教自然科学哲学家科学史莱布尼茨炎黄文化李约瑟