与莎士比亚云游世界

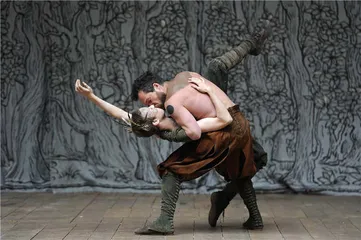

作者:三联生活周刊 多米尼克版《仲夏夜之梦》环球剧院演出剧照

多米尼克版《仲夏夜之梦》环球剧院演出剧照

文/安妮

《哈姆雷特》的全球旅程

在莎士比亚环球剧院(Globe Theatre),无论悲剧还是喜剧,演出结束时,全体演职人员都会以吉格舞谢幕。

吉格舞是一种气氛昂扬的舞蹈,剧组成员围成一圈手拉手,伴随欢快的音乐做各种简单但夸张的动作,节奏由缓而急,大家像疯了一样又拍大腿又拍手,虽然还穿着角色的服装,却完全换了一副面貌。这种传统从环球剧院的第一场演出起就建立起来了,在莎士比亚时期,吉格舞的环节会被打断,剧组里的喜剧演员甚至还要来段“脱口秀”。环球剧院有《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《驯悍记》《哈姆雷特》4部作品来过中国,中国观众习惯把这家专演莎剧的剧院称作“环莎”,把这种令人喜闻乐见的形式戏称为“环莎尬舞”或“英伦艺能”。

刚卸任不久的环莎前艺术总监多米尼克·德罗姆古尔(Dominic Dromgoole)在他2017年出版的《Hamlet:Globe to Globe》一书开篇隆重介绍了这一令剧团引以为傲的传统,他认为,吉格舞“能消除笼罩全场的沉重情绪,摆脱残留的痛苦,欢快地转换氛围”。实际上,这本书是多米尼克对几年前那次举世闻名的《哈姆雷特》全球巡演的一次全面记录与思考,其中不仅有旅行趣闻,也毫无保留地与读者分享了环莎——世界上最原汁原味演绎莎剧的剧院对这个经典剧本的理解。

今年,《Hamlet:Globe to Globe》中文版出版,译名为《带莎士比亚走遍世界》。这本书原定于2019年出版,因突发原因延迟到今年,冥冥中被赋予了某种意味。“在现在中国剧场刚刚复工、海外戏剧全面停摆的时期,回看这场16个人带着1部戏走遍近200个地区的巡演,仿佛能够获得别样的勇气:剧场和莎士比亚一直都在前方等待着,直到我们再次相聚一堂。”

书中记录的旅程要从2012年说起。受伦敦奥运会启发,环莎曾举办过一场浩浩荡荡的“从环球到全球”(Globe to Globe)戏剧节。在六周的时间里,组委会邀请到37个海外剧组,用不同语言演出了莎士比亚的全部作品,引起全球莎剧爱好者延绵不绝的关注与讨论。2014年,为纪念莎士比亚诞辰450周年,环莎决定开启一次全球巡演,带一部莎士比亚经典名作走遍世界上的几乎每一个国家。

选定《哈姆雷特》的过程经过了一些波折。多米尼克和剧院权衡了莎士比亚最为出名的几部作品,他们认为,《仲夏夜之梦》破烂的精灵服装会在持续演出中让演员濒临崩溃;《第十二夜》不够深沉有力;《李尔王》过于黑暗;《罗密欧与朱丽叶》在戏剧结构上不够完整,虽然也能调整,但文本中的秘密会很快就被演员们挖掘殆尽……最终《哈姆雷特》脱颖而出是因为它的神秘,演员们在每一次演出时都能有新发现,而文本本身的多义性能让它在世界各地演出时达成与观众交流的目的。

中文版《带莎士比亚走遍世界》出版之际,我跟多米尼克在线上进行了一次采访。经过大半年的适应,整个演出行业都对云上交流驾轻就熟。多米尼克是个顽童,人如其戏地爱开玩笑,他在环莎执导过大部分莎剧,去往全球的《哈姆雷特》也是由他担任导演的。一些英国评论家把结尾的吉格舞理解为剧场让人死而复生的魔力,但多米尼克却坚持解释说:“这不过是为了解决一部悲剧中‘死尸如何下场’的千古难题。”

莎士比亚环球剧院谢幕时,演员们欢快地跳起吉格舞

莎士比亚环球剧院谢幕时,演员们欢快地跳起吉格舞

“其他文化往往比我们更了解莎士比亚”

对全世界的戏剧爱好者来说,环莎是个造梦的地方,吉格舞让人们从莎士比亚缔造的梦境中回归现实,好像一出戏演完,生活就会以快乐的场景重新开场。也是因为这样,疫情对环莎的影响令人格外痛心——美梦之神也没逃过这个巨大的梦魇。

今年3月12日,美国纽约州与百老汇联盟(Broadway League)达成一致,从当地时间次日下午5点起,取消全部41家剧院31部作品的演出。原定的复工时间一推再推,6月29日,“联盟”宣布取消2020年的全部演出场次。百老汇是全球商业演出的风向标,也是美国人引以为傲的精神领地。1918年的西班牙大流感和30年代经济大萧条都未能扰乱它的运营节奏,即便2001年“9·11事件”爆发后,百老汇也仅仅停演了两天。

伦敦的环球剧场自今年3月起就一直处于停工状态。它位于泰晤士河南岸的圣保罗教堂对面,起初由莎士比亚所在的宫内大臣剧团于1599年建造,1613年经历的大火焚毁了这座承载荣誉的建筑,如今我们熟悉的剧场是1997年重建落成的,距离原址大约200米。我向多米尼克问起现在的情况,他用一连串形容词和夸张的表情表示沮丧。毕竟,此前这里几乎每天都有戏上演,在一些旅行手册上,只有去环球剧场看一出他们的自制莎剧,英国之旅才算不虚此行。

当相当数量的从业者开始在社交网络上将“The show must go on”(西方剧场界奉为“圣经”的话,意为“演出必将继续”,类似于中国人常说的“戏比天大”)写作“The show must go online”,以调侃的方式探讨现场性对于剧场行业是否必要时,多米尼克将沮丧的焦点放在了全球文化交流的缺失。

他在书中提到过在西印度群岛的圣卢西亚巡演的经历。演出前,剧组被告知要做好面对一屋子吵闹观众的准备,因为观剧时随意插嘴和自发互动是当地文化的一部分。那次演出的体验很特别,整个过程中,台上的演员都能听见观众的谈话声,仿佛他们对角色的每一步选择都要进行一番实时的分析和讨论。当哈姆雷特挥剑误杀躲在帘子后面的波罗涅斯后,导演特别设计的意味深长的沉默被后排的一位女士打破,她长舒一口气,好像紧绷的神经松弛下来,说:“终于有人死了。”

对于交流的强烈愿望促成了环莎广泛的海外演出,每一次巡演都令剧院收获颇丰。多米尼克惊讶地发现,“其他文化往往比我们更了解莎士比亚”。他特别向我提到了在中国巡演时参加的演后谈,观众们都对台上演出的莎剧了如指掌,渴望在有限的时间里更多地了解点儿什么。“不仅是疫情,它只是一个现象,目前最大的问题是缺乏意愿。”多米尼克说,自从英国脱欧、国际孤立组织出现,他们很难找到政府和民众对文化交流有曾经那样的共情,“我们必须改变现状,对于所有人来说,最大的期望就是通过戏剧这种艺术媒介,相互交流彼此的历史、思想、文化。恰恰是通过各地之间的差异,我们能找到相互联结的强力纽带。”

多米尼克把“在交流中不断获得新的理解”视作巡演的重要目标,在书中,他写下了不同文化输送给《哈姆雷特》的新鲜血液。

湄公河连接起的老挝、柬埔寨、越南长期陷于疯狂的动荡,出于安全考虑,剧组只有30个小时可以在柬埔寨停留,但他们依然花时间去参观了当地的杀戮博物馆。《哈姆雷特》中有两条以谋杀为中心的轴线——哈姆雷特被怂恿实施谋杀,克劳狄斯试图从谋杀老国王的罪行中解脱。两条轴线的交汇点是全剧最关键的时刻,笼罩在克劳狄斯头顶上的疑云散去,他道出了自己就是凶手的真相,接着,哈姆雷特上场,开始了“生存还是毁灭”的独白。

在多米尼克的讲述中,他把参观湄公河流域杀戮博物馆的经历与对剧情中两段谋杀的阐释并置,虽然二者之间并没有什么直接的关联,但读者与观众被安排在古今两种情境中,我们于是获得双重视角,看到了莎士比亚与当今世界的互文。

现在,虽然演出纷纷暂停,全球艺术家依然在通过邮件相互问候,商定未来的合作计划。多米尼克乐观地认为,暂停是个提神的好办法,“形势让人沮丧,但也带给我们时间深入思考自己的工作。新冠席卷全球之前,我们一直渴望不停地创造,以至于甚至忘了为什么要创造”。这段时间,多米尼克一直在思考与整理的过程中,疫情让这位艺术家对艺术有了更多一点的感悟。“真正的艺术会让人感到不安,它会增加人们作为人的‘活着’的感觉。”多米尼克说。

读《带莎士比亚走遍世界》的感觉很愉悦,在云游全球的过程中,我们可以捧一杯热牛奶钻进环莎的后台,与演员们促膝谈心,跟导演一起思考。然后感叹:莎士比亚果然是我们同时代的人。 仲夏夜之梦艺术剧院戏剧喜剧片莎士比亚哈姆雷特