从普鲁士蓝到锂离子电池

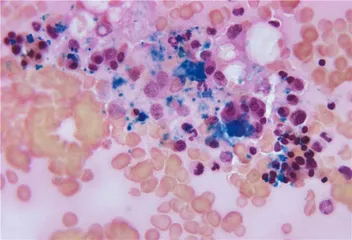

作者:袁越 采用普鲁士蓝染色法检测骨髓中的铁含量(显微镜图)

采用普鲁士蓝染色法检测骨髓中的铁含量(显微镜图)

1706年的某一天,一位名叫迪斯巴赫(Diesbach)的德国染坊工人打算制造一点红色染料,但他使用的原料草木灰里不小心混进了一点牛血,结果烧制出一种优质的蓝色染料,这就是大名鼎鼎的普鲁士蓝(Prussian Blue)。

虽然普鲁士蓝是历史学家公认的第一种现代意义上的人工合成染料,但它的发明完全是一个意外,其发明人迪斯巴赫先生是一个没什么文化的普通工人,后人甚至连他的名字都不知道。此后很长一段时间里,科学家们一直不明白这种染料为什么会有如此鲜艳而又持久的颜色。直到1966年,一位名叫马尔文·罗宾(Melvin Robin)的美国化学家终于画出了普鲁士蓝的晶体结构,解释了蓝色的成因,并将研究结果写成论文发表了。

这篇论文被一位名叫皮特·戴伊(Peter Day)的英国化学家看到了,他立刻意识到自己琢磨了好几年的课题终于有了线索。戴伊上一年刚从牛津大学博士毕业,并立即留校任教,主攻方向是固体材料的电子迁移。这在当年可算是一个非常前沿的交叉课题,需要研究者对多个不同的学科领域均有涉猎,而这一点恰好是戴伊的强项。

戴伊于1938年8月20日出生于英国肯特郡(Kent)的一个普通中产阶级家庭,父亲是一家煤气公司的小职员,母亲是一名家庭妇女。他从小就非常聪明,靠一笔奖学金进了牛津大学瓦德汉学院(Wadham College)化学系读书。大学毕业后他又靠一笔奖学金去法国一家材料研究所学习了几个月,那段生活开阔了他的眼界,再加上他本来就是一个性格开朗、好交朋友的人,于是他很快成了学校里的“交际花”,经常组织各种读书会,邀请其他学科的同学分享各自的研究成果。

正是通过和其他专业学者的交流,让他意识到当时整个化学界的局限性。60年代的化学家们基本上都在和液体和气体打交道,因为这两种物质最容易发生各种看得见摸得着的化学反应。固体物质虽然同样属于化学研究的对象,但化学家们却对其敬而远之,将其推给了物理学家。于是那段时期针对固体材料的研究大都局限于其物理性质,比如抗压性、应力性、导电性和磁场强度等等,和化学无关。

作为一名化学博士,戴伊对化学反应中的电子迁移问题很感兴趣。但和别人不同的是,他一直想搞清楚处于固体状态的原子相互间是如何交换电子的。有一类非常特殊的固体化合物引起了盖伊的兴趣,这就是“混合价态化合物”(Mixed Valency Compounds)。学过一点中学化学的人都知道,当不同元素相互结合形成化合物时,其中一种元素会将自己的电子交出来,被另一种元素俘获,这就是俗称的“被氧化”。被氧化的原子交出的电子数则被称为“价”,比如氧化铁(FeO)分子中的那个铁原子交出了两个电子,于是这个铁原子就是二价的。三氧化二铁(Fe2O3)分子中的每个铁原子都交出了三个电子,因此这个分子里面的两个铁原子都是三价的。

自然界大部分分子中的元素都处于同一个价态,但有一类分子很不同,其中的同一种元素分别处于不同的价态,这就是“混合价态化合物”。在这样的化合物中,电子会在两个相同元素之间跳来跳去,这就导致这样的分子具备了一些独特的物理化学性质。

普鲁士蓝就是这样的一种混合价态化合物,其分子式为Fe4[Fe(CN)6]3,其中第一个铁原子(Fe)是三价的,第二个铁原子是二价的,即同一个普鲁士蓝分子中的铁原子具备两种不同的价态。这样一来,处于原子外轨道的电子就会在两个不同价态的原子之间跳跃。这种跳跃需要能量,因此这样的化合物会不断地从环境中吸收特定波长的光子。比如二价铁中的电子向三价铁转移时会吸收波长为680纳米的橘红色可见光,这就是蓝色的由来。

当戴伊读到罗宾的那篇论文后茅塞顿开,他立刻动身前往美国,和罗宾一起在位于新泽西州的贝尔实验室埋头工作了几个月,找出了人类历史上合成过的所有混合价态化合物,分析了它们的性质,并总结出了一套分类法,将这些化合物进行了分类。此法被后人命名为“罗宾-戴伊分类法”(Robin-Day Classification),一经发表便轰动了整个化学界,这篇论文也成为历史上被引用次数最多的化学论文之一,因为它为一门崭新的学科——材料化学奠定了基础。两人的研究首次证明电子在不同元素之间的迁徙是很多固体材料的基本特征,这种迁徙不但可以解释化学染料的颜色问题,还可以解释动植物细胞的能量代谢方式、金属材料的导电性能和电磁体的磁场产生过程等等很多涉及到固体材料性能的基本原理。

皮特·戴伊

皮特·戴伊

这件事充分说明了一个道理,那就是大多数现代意义上的科学发现都不是某个绝世天才把自己关在家里琢磨出来的,而更有可能是不同领域、不同专长的科学家们相互交流互相启发的结果,后者才是绝大部分创新的真正来源。

作为材料化学的奠基人,戴伊却没有继续在这个领域深耕下去。他意识到自己最喜欢的工作并不是关在实验室里搞科研,而是和各种不同的人打交道,为各行各业的天才们架起一座座思想的桥梁。于是他以自己的牛津实验室为基地,广泛联络世界各地的科学家,把他们组织起来进行合作研究。在他的领导下,全球各地成立了好几个专攻固体材料化学的研究所,其成果相继转化为锂离子电池和高性能钙钛矿太阳能电池板等等大家熟悉的新型电子产品,极大地改变了人类的生活方式。

因为在固体材料化学领域做出了突出的贡献,戴伊于1986年被英国皇家学会(Royal Society,相当于英国科学院)评为院士,并于1991年当选为英国皇家研究所(Royal Institution)的所长。这个皇家研究所成立于1799年,早期的赞助人包括英国著名物理学家亨利·卡文迪许(Henry Cavendish)和化学家汉弗莱·戴维(Humphry Davy)等人。这家总部位于伦敦市中心的研究所早年间致力于开展基础科学研究,先后诞生过15位诺贝尔奖获得者,包括钠、钾、钙、氯、镁在内的10个新元素就是在这里被发现的。

不过,这家研究所最有名的成就当属电动机和发电机的发明,这两项新发明直接把人类送进了电力时代,其重要性是再怎么强调都不会过分的。做出这两项重要发明的就是皇家研究所历史上最伟大的所长迈克尔·法拉第(Michael Faraday),他出身贫寒,深知穷人家孩子上学的不易,于是他花了很多心思做科普,力争让更多的普通英国民众都有机会接触到最新的科学知识。正是在法拉第的倡导下,这家研究所于1825年举办了第一届圣诞讲座,邀请当世最有名的科学家在一间圆形阶梯教室里为公众上课,介绍最新的科学进展。这个传统一直延续至今,并通过BBC电视台的直播而传遍了整个世界。

戴伊担任所长时,皇家研究所正面临着经费短缺、设备老旧和工作人员素质参差不齐等问题。上任后他立即开始了大刀阔斧的改革,清理了一批冗员,强化了和BBC电视台的关系,并在英国的中小学举办了一系列科普活动。这些改革措施让这家老牌科普机构扭亏为盈,重新焕发了青春。

可惜的是,由于英国千禧年委员会(Millennium Commission)以经费紧张为由拒绝了他提出的一系列新的现代化改革措施,戴伊于1998年愤然辞去了所长职务,宣布退休。此后他和妻子搬到了法国南部安度晚年,他还利用这段时间写了一本自传,回顾了自己多姿多彩的一生。

2020年5月19日,戴伊因病去世,享年81岁。在他身后留下了一个因病毒肆虐而停摆的世界,人类比以往任何时候都需要科学的帮助。不知谁能接过他手中的火炬,把科普工作继续下去,造福全人类。 戴伊普鲁士蓝原子分子和原子