城市的罗网

作者:唐克扬 命悬一线

命悬一线

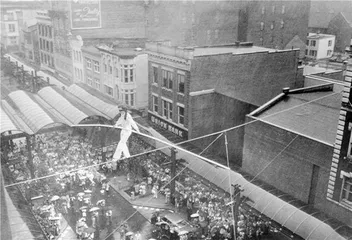

1974年8月7日的夜晚,法国人菲利普·珀蒂(Philippe Petit)和他的朋友们兵分两路,带了大包小包的设备,分别潜入了纽约世贸大厦的南塔和北塔——没错,就是后来被真正的恐怖分子撞毁的“原来那一座”世贸大厦。

要说那时候纽约的安防措施也真够差的,虽然这时大厦尚是工地状态,建筑并未开放,但这么一伙人带着辎重上楼,居然没人发现,就像电影里的情节一样。他们花了整夜的时间,才把一组钢丝扔到对面的塔楼上搭好,还险些被一个巡夜的保安逮个正着。清晨,珀蒂暴露了他真实的意图——踏上两塔之间长达130英尺(约40米)的空洞,开始在高空走钢丝。

起先,只有一两个人发现了天上1368英尺之上的动静,后来地面上的行人便越聚越多。当他们意识到,头顶上那是一个“人”在凌空移动时,惊呆了的看客们就一步也挪不动了。

珀蒂在高空走了整整8个来回,才被同样惊呆了的警察“请”下了钢丝。事实上,他们最后的“惩罚”,就是让这个威胁了公共安全的人给纽约的小孩们再来一次走钢丝。珀蒂的这一“壮举”后来拍成了电影,既有纪录片,也有故事片。珀蒂成了今天都市“跑酷”一族的老前辈,他2002年的回忆录《直入云端》获得纽约客一边倒的叫好。

珀蒂并不是第一次干这样冒险的勾当,但是他在纽约的此举可谓蓄谋已久。1968年,他不过才18岁,刚刚步入杂技演员这一行不是太久。在巴黎,珀蒂在牙医那里就诊的时候,读到了一篇报道,关于正在进行中的世贸工程。他的超凡技艺和“世界上最高的……”就大胆联系在了一起。6年之后,充分准备好的珀蒂来到了纽约。注意,和大多数典型的纽约故事一样,他这次冒险也是他“第一次”来纽约。

是所有疯子都会把这种出格行为联想到纽约城的云端之上,还是纽约原有的疯狂催化了更多的疯狂?其实,和人们想象的不同,纽约的高度首先并不是供人们耍闹的,它是严格的金融算计的结果,投机地产盖得越高利润越高。一个多世纪之前,纽约林立的早期摩天楼甚至都不是写字楼,而是住家、印刷厂、仓库……这种新建筑的功能因此不是天生的,也没有人会预见到,以生产缝纫机著称的辛尔(Singer)公司大厦,只因为有个高拔的天台,就成了自杀者的圣地。

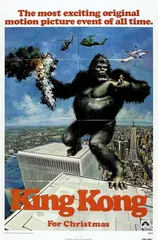

除了珀蒂之外,在空中跃过双塔之间距离的生灵,大概只有那个好莱坞虚拟的宠儿——金刚了。事实上,正是70年代版的电影《金刚》急不可耐地把这座刚刚落成的摩天楼当成了创造惊悚感的场景,电影海报里,为了模糊那不大可信的兽与塔的比例关系,还特意把金刚画成了透视前景里的高大身姿,好让它做出轻松一跃,就跨过南北双塔间深谷的样子。可是,珀蒂数小时的走钢丝表演可不是模棱两可的宣传画,即使有安全绳,每一步本都可能万劫不复。这个实实在在的、由渺小的人的肉体创造的奇观,着实改变了这座大厦在通俗文化之中的意义——应该说,是揭示了现代建筑和文化无法剥离的干系。一看到纽约,这位天生的马戏演员就知道自己的演出已经开始。

而露天剧院里珀蒂的观众早已自动就座,看热闹不嫌事大的纽约客,不大会婆婆妈妈地去想“这家伙要是掉下来怎么办?”。在纽约表演的魔术师有一个好听的名字,叫作幻师(illusionist)。从巴洛克时期以来的欧洲戏剧,就大量依赖于舞台搭建景片(tableau)所造就的幻觉,而在纽约当众表演的幻师更加不可思议,因为他们就出没在纽约客的生活秀之中,他们的身后并没有一台复杂的布景,城市本身就是布景。ABC电视台曾经举办过一个备受欢迎的电视秀,名叫“世界魔术大奖”(World Magic Awards),为了推广这档节目,他们专门邀请了一个年轻英俊的魔术师迈克尔·格兰迪奈蒂(Michael Grandinetti)在纽约的大街上当众表演,哪儿人多他扎到哪儿,大中央火车站、中央公园、洛克菲勒中心……拥挤作一团的路人目瞪口呆,他们看着迈克尔当众把一个女人“浮”在半空。

不可思议的实质就是“搏命”。那些身体力行的亡命之徒,他们把真的危险和假的惊悚混为一谈。2006年5月,林肯中心的门前挤满了过路的游客,或是专程前来,或是顺道路过,他们瞪大了眼,看到一个叫作“生生溺毙”(Drown Alive)的露天表演,水晶球里游动的不是美人鱼,而是一个疯狂挑战各种极限的“幻师”大卫·布莱恩(David Blaine),他穿着潜水服,在玻璃后面翕张着嘴唇,像福尔马林溶液之中泡着的一条活鱼。这个来自布鲁克林的纽约客,17岁时曾经在“地狱之厨”(Hell's Kitchen)居住了三年,有着一颗像是在地狱里历练出来的坚强心脏。1999年,帮助他一举成名的房地产大亨正是今日不可一世的美国总统唐纳德·特朗普。

1974年8月7日,菲利普·珀蒂在纽约世贸中心双子塔之间表演高空走钢丝

1974年8月7日,菲利普·珀蒂在纽约世贸中心双子塔之间表演高空走钢丝

撞向城市“空间罗网”的人

布莱恩的出道秀听起来就不吉利,叫作“先葬”(Premature Burial)。一年之后,在时报广场,布莱恩再次表演了叫做“时间冻结”的幻术。

这种现场发生的“幻术”听起来更像是行为艺术家的自杀(或者是自虐)表演,他可以把自己活埋在棺材里,或是冻在冰块之中两三天,乃至一个星期,只靠流质和氧气管维生。在电视采访中布莱恩断续透露说,虽然他使用了一些防护性措施,但是表演这种“幻术”确有生命危险——事实上,在“生生溺毙”的末了,布莱恩就当场昏厥了。在表演之前布莱恩宣称,他要打破在类似环境中的生存纪录,不仅如此,结束之前,他还要打破在水下屏息的世界纪录,但是他并没有如愿以偿,相反,布莱恩出现了严重的肝脏衰竭等一系列症状。

抛开“行为艺术”的语境,大都会里这种幻师的经验,其实和自杀者并非全无相似之处,两者都渴望用实在的肉体去撞破那不可见的心的罗网——也是“空间”的罗网。

纽约够有趣了吧?可是,在那儿生活过的人,而不是到此一游的过路客,都会意识到它是如此致密的一个整体,既缤纷多彩,又单调沉闷。对于寻求刺激的个体而言,他们是疯狂的机器零件的成分大于一个完整的“人”。在纽约的规划之前,少有人想象得到这样奇怪的城市构筑方法,就是古罗马人也会留下广阔的剧场和花园。纽约2028个整整齐齐的街区,各行其是,却没有“国王”,无人可以肆意兼并街区,取消它这与生俱来的多样性,或者调理这“可以控制的混乱”。即使是曼哈顿以“无冕之王”冠名的洛克菲勒中心,它们的楼群也只能通过地下通道连接在一起。

法国人珀蒂赢得了一张本该是“永久”有效,却只沿用到2001年9月的世贸通行证。从此之后,进入纽约每一幢摩天大楼的来访者,都得经过严密的搜查,新的珀蒂不再有机会在城市上空走钢丝。但是生产类似新空间游戏的念头却源源不断,冒险者从种种意想不到的角度侵入他们认为需要挑战的地方。

新的一条线是更通俗而安全的,比珀蒂的钢丝矮了不知多少——高线公园(Highline Park)。高线公园某种意义上是旧空间的回魂。它使人想起纽约旧日的“el”(人们给高架铁道起的诨名),事实上高线公园也就是从el类似的部分改建而来。不管是地铁还是el,这种震耳欲聋的钢铁巨龙,曾经被比喻成威尼斯的运河和平凡生活的交叉,除了便利出行,它的情调还容易使人想入非非,心跳加快,获得一种受虐般的快感。改良版的后工业时代的工业遗迹公园,既没有高楼尖端的风景,也不如那个阴暗的钢铁世界疯狂。高线公园的概念据说最初出现在巴黎,显然,在那里这个想法也没有太大的市场,到了纽约,却意外地博得了掌声。

纽约的垄断资本和这座城市自身物理形式的纠葛远不是到此为止,他们最终看上了高线公园所在的中城西区,也就是魔术师布莱恩成长的“地狱之厨”这一带,西城的34街和57街之间,东至第八大道,西到哈德逊河。作为电影《教父》的主要场景之一,历史上这里是一片出了名的混乱区域。19世纪中叶,在码头上干活的爱尔兰移民闹哄哄的租屋,为后来这里无法无天的局面打下了基础。1920年的禁酒令下达之后,此地的有组织犯罪得到了一笔大生意,流氓头子、私酒贩子、西帮(Westies)的大佬都是在此土生土长。1950年,波多黎各移民涌入“地狱之厨”,操西班牙语的街边小混混应运而生,他们和原有的爱尔兰流氓团伙之间的龃龉,为电影《西区故事》提供了真实的背景。

70年代版的电影《金刚》海报

70年代版的电影《金刚》海报

纽约市不是从未打算改造这一区域,1968年,麦迪逊广场花园的Third Incarnation被拆除,公共权力部门因此做了个总体规划,计划在此建设2000到3000个旅馆房间、2.5万间公寓、2500万平方英尺的办公面积和一个新的游船码头。他们还打算在麦迪逊广场花园的旧址兴建一座世界最高建筑,和沿哈德逊河在44街口建一座巨大的会议中心。1974年10月,规划委员会同意在“地狱之厨”建立一个“克林顿特区”,当时的市长、热衷于用塑料花美化城市橱窗的爱德华·科克,最终同意将会议中心南迁以凑合此方案,这就是今天在33街西端的雅各布·贾维茨会议中心,新冠疫情期间的“方舱医院”所在。

在这片被形容成“极尽衰败坍颓的街区”上,公共权力的抱负似乎是拯救那些可怜人于水火之中,他们想着来点大动作。可这方案却意外地遭到了当地居民的激烈反对。对当地人来说,“地狱之厨”的混乱并不完全是件坏事,它邻近纽约主要的交通枢纽,像港务局和宾夕法尼亚火车站,也靠近这城市出了名的娱乐区域;这变动不安的环境使得安静的高档居民区难以立足,这一地区的危险导致了相对便宜的房租,那些在附近剧院寻找工作的外来者从而在此落脚。他们花些小钱把破房子整修一新,虽然谈不上奢侈舒适,他们对此地的随意和亲切却已经心满意足。70年代纽约的政治气候变得对小人物极为有利,不允许开发商为了提高可出租单元的数目而肆意拆毁现有建筑。“保护”成了一道紧箍咒,在受保护区域,建筑不能超过66英尺或高于7层,也不能提高单元住房的基本尺寸和提高建设密度。

至少有40年时间,纽约低层的混乱、繁荣和云端喧嚣的脚手架无关了。

这种宁静最终却被打破了,不必上到摩天楼顶也可以有“高线”。在世界别的城市,高速交通枢纽的开发(TOD)通常成为大型混合使用开发的突破口,比如同样备受争议的中国香港西九龙车站开发,交通工具和物流的速度伴随着人的静态。但是稠密纽约的新突破口“高线”,是从运送慢速的人开始的,万丈雄心渗入他们通俗的乐趣。

真的只是一条线吗?每天都有大批兴高采烈的人们从这条线上走过。纽约客最初是抱着欢迎态度的,虽然他们不是所有人都清楚这条线会通到哪儿去。2017年,答案明晰了。未告竣工的“高线”那一端,几个巨大的建筑——不,建构物——出现在人们面前。受到严格的规划法令的限制,新建构并未成为塞满空间的摩天楼,它的高度实际上也要谦虚得多,但是它们的空间形式是前所未见的。

比如大松果儿(Vessel),那是在上海世博会设计种子馆的英国艺术家赫斯维克(Thomas Heatherwick)的作品。其实你在纽约大学的图书馆中也能见到这种彼此连环来回走动的迷宫般的空中廊道,为了防止学生们觉得它过于有趣而在此自杀——又是珀蒂情节——学校给它配了防护网。但是那毕竟是有实用功能的、连接阅览室和图书馆的室内空间,现在,大松果儿只剩下“有趣”了,像极了埃舍尔的矛盾空间或者《纪念碑谷》游戏,只是珀蒂当年的一条线,变成了高线公园的多条线(最初铁路的容量)。人们在这里上上下下走来走去,从每一个可能的角度彼此打量,或者被下面的人所打量。 罗网世贸珀蒂