所有音乐都是头发的舞动

作者:卡生 1984年苏格兰格拉斯哥凯尔温格罗夫公园的音乐迷,最先抓人眼球的就是各种前卫发型

1984年苏格兰格拉斯哥凯尔温格罗夫公园的音乐迷,最先抓人眼球的就是各种前卫发型

从华丽摇滚装扮到亚洲视觉系

华丽摇滚(Glam Rock),确切地说算不上某个音乐门类,更像是一种演出风潮。戏剧化舞台、模糊性别的装扮以及音乐中散发的颓丧气息是它的特有标签。它的辉煌期很短暂,却是音乐历史里浓墨重彩的一笔,其中很大的原因,是该门派的扛把子人物大卫·鲍伊(David Bowie)的推波助澜。从来没有哪一个音乐门派把“造型”概念包装成一直被人模仿,却从未能超越的出圈之作。

很不客气地说,大卫的一举成名除了音乐本身的特点外,更重要的是他的造型突变。上世纪60年代末是迷幻摇滚的黄金时期,这时的大卫还没给人什么记忆点,他1967年发布的第一张同名专辑扑街了。此时的大卫苦苦寻找着自己的风格,你能在这张专辑里听出披头士、平克·弗洛伊德的影响,简直是一张大杂烩拼盘。此时的他眼神忧郁,留有厚重发帘,和其他那些想要搅动音乐历史的嬉皮青年没啥大区别。1998年拍摄的电影《天鹅绒金矿》影射了大卫成为巨星前的这段经历,留着长发、穿着波西米亚长裙的主角上台唱起民谣,却被台下观众喝倒彩。

1969年,大卫有过短暂的出圈机会,踩中人类第一次登月的热点,他发行了专辑《Space Oddity》,其中的主打曲目进入了英国金曲排行榜前五的好成绩,他趁热发行了第二张同名专辑,但再次扑街了。这时大卫依旧是一头小卷毛,感觉嬉皮士风格像噩梦一样阻挠着他成为一代巨星。同一年,大卫遇到了他的第一任妻子安吉拉·巴尼特(Angela Barnett),这位和大卫志同道合的文艺女青年是帮助大卫开启“华丽摇滚”时代的关键性人物——即使他们的婚姻没有熬过七年之痒,不过这是后话。

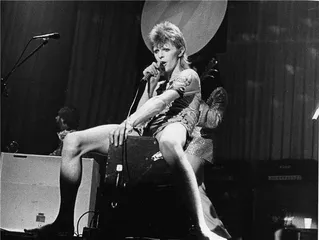

大卫·鲍伊在舞台上创造了一个虚拟偶像Ziggy Stardust,他是来自外太空的无性人。该红发造型引起了新的时代风尚

大卫·鲍伊在舞台上创造了一个虚拟偶像Ziggy Stardust,他是来自外太空的无性人。该红发造型引起了新的时代风尚

处于低潮期的大卫师从先锋舞蹈家林德瑟·坎普(Lindsay Kemp),他似乎嗅出了一丝机会,也许摇滚的舞台也可以是戏剧化的?这个时期,安吉拉承包了一切和大卫形象相关的造型、灯光、宣传工作,先是请来了苏西·福西(Suzie Fussey)为大卫剪短头发,然后染成红色,把打造“雌雄难辨”的舞台效果作为一大卖点,邀请弗莱迪·布瑞蒂(Freddie Buretti)为他量体裁衣,从单肩印花连衣裤到防水台靴,从垫肩套装到条纹太空装。1972年,大卫终于用他的第五张专辑《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》,宣布了“虚拟摇滚明星”——Ziggy Stardust的横空出世。

创造虚拟偶像,并赋予人物性格特征以及特有的造型这个事情,其实并不是他的首创。早在1921年,艺术家马歇尔·杜尚(Marcel Duchamp)就玩过这个把戏。杜尚为自己涂上口红,穿上貂皮大衣,化身为一名虚拟的女性人物罗丝·瑟拉薇(Rrose Sélavy)。不知道大卫的灵感是否与杜尚有关,但值得玩味的一件事情是,大卫是一个能把模仿转化为原创的天才,这套把“戏剧”和“摇滚乐”结合的视觉艺术很快成为了他人生的巅峰时刻。

大卫的红发时期与日本关系密切,不得不提日本设计师山本宽斋(Kansai Yamamoto)为他设计的连体服装和高跟鞋,这一场性别革命一扫嬉皮士的颓丧之气,成为了70年代末到80年代的主流。同时,大卫的“摇滚视觉改造”深刻地影响了日本,组建于1980年的乐队“暴威”(BOOWY)很明显是对大卫的致敬,这个乐队后来被称为日本最伟大的摇滚乐队。时隔两年,被称为“日本视觉系”鼻祖的X-Japan乐队成立。

“日本视觉系”对于亚洲来说意味着什么?回顾历史,亚洲人对反叛的认知总是比欧美世界要晚。继承了华丽摇滚装扮的视觉系在亚洲的存在无疑类似当年欧美掀起的解放风潮。80年代的日本乐坛据说秉承着很多“潜规则”,严格遵循一个相对固定的创作结构,甚至出现副歌不会超过15秒这类让人匪夷所思的要求。视觉系的出现时间恰逢日本泡沫经济破裂的年代,亚洲急需一场革命来挽救年轻人的悲观与虚无。从80年代到90年代末出现的一批视觉系乐队,以其音乐的多样性和装扮上的标新立异引领了日本第一代叛逆青年。他们顶着五颜六色、形状怪异的发型,画上去性别化的妆容,这只不过是一些表象的体现,更重要的是推动了亚洲和欧美在精神体系上的接轨。当然,视觉系在青少年父母看来并不是什么好事,他们极度憎恶这种对秩序的叛逃和否定。历史就是这样有趣,借音乐的东风,播撒下种子,视觉系的影响已经深入日本当下各种街头文化和生活方式。

音乐造型的两大门派:朋克与金属

1975年,在英国伦敦西区国王路上,过气的歌手马尔科姆·麦克拉伦(Malcolm McLaren)和他的女朋友薇薇安·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)开了一家叫“Too Fast to Live,Too Young to Die”的服装店。店里卖薇薇安设计的稀奇古怪的衣服和马尔科姆收藏的老唱片。生意还不错,喜欢音乐的年轻人都喜欢扎堆来这个店里坐坐,可以和马尔科姆聊聊天,喝上一罐啤酒。马尔科姆喜欢和年轻人分享他无政府主义的政治主张,还鼓励各路闲散人员玩乐器。没过多久,一个草台班子就搭齐了,常常厮混在店里的几个朋克少年组建了性手枪乐队,马尔科姆做该乐队的经纪人,薇薇安以设计师身份给他们提供“演出战服”。

性手枪乐队的演出很能激起观众的情绪,唱歌不一定在调上,弹奏也极可能走音,甚至一时不爽也可以扔下乐器和台下的观众对打。他们渐渐成名,甚至成为了无望青年的精神领袖,总之是一支惹是生非的朋克乐队。1977年乐队赶走了“越来越像中产阶级妈咪宝贝”的贝斯手,新加入的贝斯手便是大名鼎鼎乖张暴力的席德·维瑟斯(Sid Vicious)。成员们对这个“疯子”很满意,即使他几乎不会弹贝斯,但他们觉得他的价值观和乐队完全在一个拍子上。

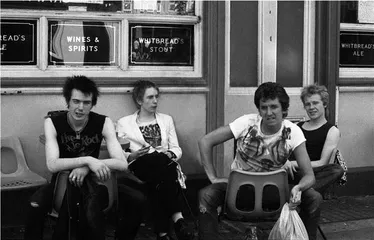

性手枪乐队引领了朋克运动,他们成为了无望年轻人的精神领袖

性手枪乐队引领了朋克运动,他们成为了无望年轻人的精神领袖

现在让我们来看看,这样一个不靠谱的乐队怎么就掀起了一场轰轰烈烈的朋克运动。愤怒的年轻人对他们顶礼膜拜,简直奉为神灵。朋克运动时代的英国经济极差,高失业率导致很多年轻人无所事事,他们拿着救济金四处晃荡,对明天毫无希望,酒精和毒品的滥用,让年轻人的精神世界越发向往癫狂释放。所以性手枪的“臭名昭著”和“破罐子破摔”就是他们的精神写照。或者说,性手枪的存在实践了他们所谓的“朋克精神”。

在这个时期,街上的朋克青年的装扮和造型越来越引人侧目,他们大多选择穿带铆钉的皮衣,配上苏格兰格子裤,最好在鼻子、嘴唇上穿洞挂环。在服装的选择上大同小异,所以头发成为最能表达他们“情绪”和“态度”的武器。其中,有两种发型最具朋克属性。莫西干头(Mohawk)并非朋克首创,而是美国土著印第安人的传统发型,朋克只不过借用了这种浮夸的发型来表达自己的与众不同。这款发型主要是把头发两侧剃掉,留下中间区域,或长或短,染上喜欢的颜色,再使用大量的发胶固定成型。打眼看去,就像一只“愤怒的公鸡”,充满了攻击性。还有一种朋克发型更为浮夸——钉子头(Liberty Spikes),整个脑袋分成无数区域,用发胶固定成一个个小锥子形状。头发越长,小锥子就越大。对于朋克党来说,这个发型是仪式感的标志,只有参加重要活动时才使用,毕竟头上的“钉子”一旦过夜睡觉就毁了。在旁人看来这样的发型简直令人作呕,但这正是朋克精神所宣扬的——反抗权威、反抗传统、反抗虚伪、反抗意义,反正什么都反!头发便是朋克党对世界宣战的旗帜。

性手枪乐队的席德没让朋克党失望,他用他短暂的一生捍卫了自己的“朋克精神”,即使如今看来,他更像是毒品的牺牲品。朋克运动也因为席德的死宣告结束,22岁去世的席德和他们短暂存在两年的性手枪乐队成为了朋克历史上不可忽视的一笔。朋克发型和朋克精神在这次运动之后并未停止,它依旧在世界各地发酵,后来朋克出现不同的变种和分支之后,发型也随之增加到十种以上,但是莫西干头和钉子头依然是整个朋克界的“拳头产品”。

传说中金属党甩头先驱之一的齐柏林飞艇乐队

传说中金属党甩头先驱之一的齐柏林飞艇乐队

说完朋克,给大家补充一下朋克党的“宿敌”金属党的长发。金属党与朋克党的发型几乎截然相反(后期两者也有融合),他们并不会在发型的形式感上给自己找麻烦,主要靠自然生成,一种是飘逸直发,一种是卷曲长发。他们并不迷恋把头发染成各种花里胡哨的颜色,反而以黑、金为主。重金属乐队风格走的是暗黑、神秘、反宗教路线,他们坚信“头发长是一种权利”,当然,两者之间还有一种通用发型——光头。但一般来说,金属党只有鼓手会选择光头,吉他手和主唱基本以长发示人。我曾经看到有人专门分析,为什么金属党迷恋长发和甩头?这里有一个有趣的解释提供给大家打开思路,因为金属乐是“切分节奏”(类似摆锤做圆周运动的速度),人在听这种节奏的时候就会不自觉地通过甩头和音乐中体现的“旋转”感保持一致,如果光靠脖子甩动很快就会跟不上节奏,但如果有长发就不一样了,通过惯性,飘逸长发可以轻松甩上一整天。

还有一个特别好玩的事情,金属党的甩头到底起源于哪一个金属乐队?目前看来这是一个谜案。有人认为是1969年齐柏林飞艇(Led Zepplin)在美国巡演时第一次带动了头排观众甩头;另一种说法则是1970年,黑色安息日(Black Sabbath)在法国巴黎演出时由主唱奥兹·奥斯朋(Ozzy Osbourne)起的头;最后一种说法是深紫(Deep Purple)的主唱伊安·吉连(Ian Gillan)才应该是甩头先驱……最终,好像结果不重要了,反正都是在传说中的三个金属鼻祖乐队里诞生,这一争执无非是各家粉丝之间的“互殴”而已。

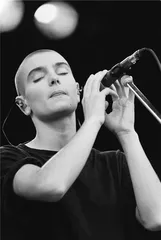

酷似奥黛丽·赫本的爱尔兰音乐人西妮德·奥康娜一直以光头行走世界

酷似奥黛丽·赫本的爱尔兰音乐人西妮德·奥康娜一直以光头行走世界

女音乐人“头发与造型”的叛逆

女音乐人里最叛逆的发型属于谁?我第一个会想到西尼德·奥康娜(Sinéad O'Connor),这位来自爱尔兰的姑娘长相酷似奥黛丽·赫本,当公司决意要把她包装成玉女歌手时,她跑去把头发剃光了,公司非常愤怒,而她则认为剃光头的目的在于反抗世俗对女性的传统印象。虽然她的声音听上去甜美柔和,但并不意味着她就应该被打扮成“甜妹”的样子。这之后她有过短暂的蓄发,又因为经常被误认为是爱尔兰另一位天籁女声恩雅(Enya),她便就此决定以“光头”走天下。

西尼德的离经叛道就像那颗光头一样让人印象深刻。她拒绝人们把她当作一名性感偶像,拒绝在关系复杂的音乐圈里拍名人的马屁,觉得U2乐队的音乐浮夸且言过其实。类似拒绝接受格莱美获奖提名这样的事在她的叛逆故事里几乎不值一提……这些得罪人不偿命的意外让公司对她又爱又恨。她的声音和创作才华无可挑剔,却总是因为观点过激惹上麻烦。

比西尼德小整整12岁的日本女音乐家椎名林檎,同样备受争议。自从1998年出道开始,爱她的人自称为“椎名美学信仰者”,那些厌恶她的则会说“直男无法喜欢在KTV里演唱椎名林檎的女生”。好在椎名林檎面对这些奇怪的评价似乎并不在意,在演唱会现场,她曾经全程摆了一张臭脸,有人把这种气场形容为“爱听听不听滚”。

要粉椎名林檎有一定的门槛高度。首先得对各门类音乐有一些基础认知,比如日本传统音乐、流行、电子、古典、朋克、爵士等,音乐在她眼里就像是一个玩具,没有定义、绝不重复。其次,她的歌词不好懂,常常会使用大量的古汉语以及意向,如果翻译者的功底不行,你很难理解她在表达什么。最后,她赤裸裸地用音乐表达“性与情欲”的前卫态度也会刷掉部分听众。

椎名林檎是亚洲百变女王,活成了现代女性最期望的样子

椎名林檎是亚洲百变女王,活成了现代女性最期望的样子

椎名林檎的百变造型就像她飘忽不定的音乐风格一样让人印象深刻。穿着和服、梳着日式古典发型玩摇滚;顶着一头看似魅惑的“玛丽莲·梦露”发型变成女王;穿着俏皮性感的护士装用扩音器唱歌……曾经有记者采访时问她,你的音乐和造型是什么风格?椎名林檎已经被记者的这类问题问烦了,她随便说了一个词“新宿系”,媒体就此大做文章,但那段评价说得颇有意思:“新宿的人们带着社会的恶臭、自我厌恶的同时又拼命挣扎着要生存下去,想追寻到那种看不到的真实。”

她的每一首歌曲以及她的每一个造型,都是在打破定义,而这恰恰是女性最需要的——放下限制,抛弃拘束,去往一个更崭新的世界。我认识一个狂热的椎名林檎迷,她说,椎名林檎活成了所有现代女性向往的样子。

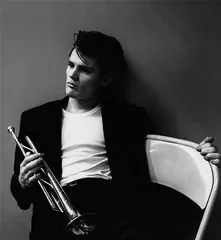

完美的爵士油头

完美的爵士油头

查特·贝克(Chet Baker)是典型的“明明可以靠脸吃饭,偏偏要靠才华”的代表。据说曾经在他的小号演出现场,挤满了年轻的姑娘,只为一睹他的真容。每天都有狂热女粉围堵,查特不得不对自己的造型上心,他总是梳着上世纪50年代最流行的油头,可谓风光一时。他是粉丝心目中白人冷爵士的小号王子,听他的演奏,有点像看村上春树的书,慵懒、散漫,透着一种灵魂深处的孤独感。村上春树毫不吝啬地赞美查特:“他的音乐让人有一种胸颤的痛楚,一种萦绕心头的印象,唯独他的音色和如歌的乐句才能传递。”而这样一个近乎完美的爵士演奏天才,最终却因为毒品而堕落,每每看到他后期不修边幅的样子,真是让人唏嘘不已。

猫王

约翰·列侬说:“猫王之前,世界一无所有。”猫王(Elvis Presley)在音乐史上的传奇性不言而喻。在上世纪50年代出现的早期摇滚的雏形——山地摇滚,其代表人物便是猫王。随着他的家喻户晓,他的扭胯舞和“蓬巴杜发型”已成为深入人心的标志。有多么深入人心?据说猫王在1958年入伍时,歌迷们给总统写了信,请求让猫王留下他的发型。当然,最终的结果是猫王并不能幸免于被剃成“青皮”。“蓬巴杜发型”(Pompadour)最早可以追溯到洛可可时期,法国国王路易十五的情妇蓬巴杜夫人设计了一种发型,中部高高耸起,两侧顺滑服帖头皮。这个发型经过猫王的神奇演绎,在50年代掀起了竞相模仿的热潮。很可惜,嬉皮士时代的到来和山地摇滚的衰败,令这种发型一度步入低谷。今天,蓬巴杜发型又成为了成熟雅痞男士的首选,据说是一款十分“撩妹”的大叔发型。

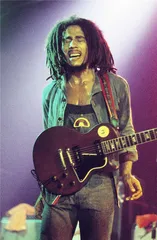

鲍勃·马利

鲍勃·马利

脏辫是暗号

脏辫(Dreadlocks)是牙买加拉斯特法里(Rastafari)教派文化中的发型。这种发型可以自然生成,只要你常年不洗不打理——当然,这是一个玩笑!现在大城市里要做一个脏辫头,可是要花不少钱的,因为接一头脏辫已经是青年人的潮流文化,代表着自由、奔放、热情,以及向往原生态的生活。脏辫流行与雷鬼音乐(Reggae)脱不了干系。雷鬼乐的鼻祖鲍勃·马利(Bob Marley),将非洲传统音乐、美国节奏蓝调以及牙买加民俗音乐做了结合,并在上世纪70年代带入美国,随后开始风靡世界。雷鬼乐影响了一大批白人乐手,你甚至可以在摇滚乐和饶舌音乐里找到它的踪迹。现在,脏辫头已不再是雷鬼乐爱好者的专属,它是全世界爱好音乐、和平与爱的青年们的心头好,就像一个暗号。

帕蒂·史密斯

帕蒂·史密斯

女性朋克诗人

帕蒂·史密斯(Patti Smith)替好友鲍勃·迪伦(Bob Dylan)出席2016年诺贝尔文学奖颁奖典礼并献唱时,已是满头银发。和她年轻时的装扮并无二致,头发随意地披在肩头,略显凌乱和干燥,不禁让人想起她曾写下的,“这一切通向何处?我们将会成为什么人?年轻的答案也已揭晓,一切通向彼此。我们成为自己”。这句话像是写给多年之后的此刻。帕蒂最鲜为人知的形象,是她1975年发行的第一张专辑《Horses》的封面,在这张照片里,她以简约风格打破了性别,没有性感、娇羞、做作,她只是一个吟诵着诗歌、唱着朋克的孩子。世界这么有趣,摇滚能拯救灵魂,诗歌能给你纯粹,那么谁还会管你的头发什么颜色,该是什么样子!我终于明白了,谁才是真朋克。

“黑人烫”

嘻哈音乐最早起源于上世纪70年代的黑人社区,半个世纪过去了,根据尼尔森音乐的统计,嘻哈音乐如今已经成为美国“最主流”的音乐风格。由于嘻哈歌手几乎全是黑人,随着嘻哈的主流化,他们的发型也成为嘻哈文化爱好者追逐的潮流。在全世界的人种中,黑人发型有着独一无二的特征,发质粗糙,呈螺旋状卷曲,浓密蓬松,这种发型对于黑人来说是天生的,被称为“黑人烫”,但如果白种人和黄种人想要做这个发型,可是要花不少工夫。其中,被认为是匪帮说唱史上最重要人物之一的Eazy-E便是典型的“黑人烫”捍卫者。有一种说法,在90年代的美国,如果你在大街上碰见留着“黑人烫”再配上一顶Campton棒球帽的人,躲远点!因为你随时可能丧命。

文艺“脏乱差”

涅磐(Nirvana)是许多中国孩子接触摇滚的第一个乐队,我也不例外。对此我一直比较好奇到底是为什么。其中原因复杂,资深摇滚乐迷告诉我,涅之所以席卷全球有其特殊的背景,当人们已经对朋克与金属之争产生厌倦情绪时,突然出现一个邻家帅男孩,或忧伤或愤怒地吟唱着一些看似简单的歌词,尤其是主唱科特·柯本在1993年不插电演唱会上的那首《Where Did You Sleep Last Night》,迅速俘获了所有少男少女的芳心。即使柯本的中分头发看上去总是那么脏兮兮的,但并不妨碍年轻人对他的追捧。1994年柯本自杀,更是让这个乐队晋升为一支绝无仅有的传奇乐队。时至今日,柯本的“发型”依然是文艺青年对“颓废”的理解,他的帆布鞋和老头开衫是“文艺”的代名词。相比那些昙花一现和招摇过市的音乐风格,柯本的低调、颓丧似乎更为源远流长。至少今天你这样出街,依然时髦。 性手枪朋克发型摇滚长发发型艺术音乐椎名林檎头发朋克风格