运动发型潮

作者:张星云 在足球史上谈及发型,无论如何都绕不过贝克汉姆

在足球史上谈及发型,无论如何都绕不过贝克汉姆

发型会减少风阻吗?

回溯体育史,如短跑、自行车、短道速滑等竞速比赛,运动员都曾尝试过穿着紧身衣、戴上兜帽,或者理出特定的发型以减少空气阻力,提高成绩。1890年,耶鲁大学赛艇队甚至发明了一种名叫“赛艇平头”(Crew Cut)的发型,随后很快在常春藤体系的赛艇队中广泛流行,进而引领平头的时代潮流,成为硬朗干练的发型代表。

如果运动员行进时相对地面的速度是V,风速为W的话,这时他会感觉到空气带来的阻力是F=-1/2 CpA(V-W)2,其中p是空气密度,A是身体和装备正面的横截面积,C则是所谓的阻力系数,它取决于运动员体型和体表的空气动力学特性。

在这组公式中,运动员可以控制的因素是面积A和阻力系数C。因此为了提升成绩,运动员会通过减小迎风面积来降低阻力,比如改变运动姿势,避免挥动手臂,或者穿紧身衣。

不过改变发型真的能减少阻力吗?实际上头部只占全身正面面积的6%至7%,由头部产生的阻力占全部阻力的3%,而头发又只是其中的一小部分。因此发型无论对A,还是对C,都影响极小。20世纪80年代后期,一些短跑运动员习惯戴着头巾比赛,不但不太可能带来什么显著的优势,还会让他们燥热难忍。

大多数运动员没有为了减少那微乎其微的阻力选择寸头、光头,而是留起了各式各样的发型。尤其是在大部分体育运动全面禁止运动员穿戴可能会造成危险的金属饰品进入赛场后,对穿着统一队服的运动员们来说,发型成了唯一能够在观众面前彰显他们个性的方式。赛场上的明星球员,又通过汗水和荷尔蒙将这些个性发型影响给了球迷们,由此运动发型早已脱离了空气动力学的范畴,成为时尚的一部分。

足球运动员“蓄发明志”?

1982年,中央电视台第一次转播世界杯,巴西是夺冠热门,意大利最后拿到了冠军,刚刚改革开放的国人第一次看到意大利的“金童”罗西,巴西的苏格拉底、济科那些令人感到不可思议的中长发。

每个世界杯周期,不仅是各支国家足球队四年一次争夺大力神杯的神圣时刻,球员们还会精心设计自己的发型,以期让观众们记住。而中长发在上世纪一直是男足球星的主流发型。60年代足球运动员还都普遍留着短发,到了70年代,长发便不再是叛逆和不合群的象征,克鲁伊夫的球风与他的长发一样飘逸,甚至连性格保守的贝肯鲍尔都蓄起了头发。80年代,古利特的脏辫,厚实、多缕,跑动起来的时候犹如转动的电风扇叶片。1994年世界杯,哥伦比亚足球史上最伟大的球员巴尔德拉马顶着一头熠熠生辉的金发爆炸头,如果碰上阳光强烈的天气,他头顶发出的金光足以闪瞎对手的双眼。

对于足球运动员偏爱长发的传统,还有一种说法:很多球员为了强调团结和决心,在世界杯决赛阶段不理发。他们坚信,理发后球员会失去气力,也会失去斗志。固然从内分泌科角度来讲,这样的想法也许有迹可循,但人们更愿意相信是因为受到《圣经·旧约》的影响。希伯莱英雄参孙勇敢刚毅且力大无比,率领希伯莱人打败了腓力斯丁人重新获得了自由的生活。不过腓力斯丁人不甘自己的失败,派美貌绝伦的少女达丽拉使用美人计,在两人爱情缠绵的时候,达丽拉诱使参孙最终说出了他力量所在的秘密——来自上帝赐予他的头发。随后,达丽拉便趁参孙熟睡之时,剪去了参孙赋有魔法的头发,使他彻底丧失了力量,成为腓力斯丁人的阶下囚。直到头发重新长出来,参孙才再次获得神力。自此浓密的毛发便成了男性能量的象征,西方人如今的“蓄发明志”或“蓄须明志”传统在一定程度上也是因为这个典故。

各异的发型,代表着球员们不断增长的个性化。要知道在很早以前,队员们的球衣背后连球员自己的名字都没有,只有赞助商的名字。普罗旺斯大学人种学教授克里斯蒂安·布龙贝热(Christian Bromberger)就认为,历史上从没有像现在一样,一支足球队里有着那么多种不同发型:伊布、贝尔的“丸子头”,吉鲁、内马尔和博格巴的“鸡冠头”,内马尔的“方便面头”,费莱尼的“爆炸头”,让人们重新开始讨论发型对头球能力的影响到底有多大。

“大本钟”华莱士的爆炸头代表着NBA 群雄并起的年代(视觉中国供图)

“大本钟”华莱士的爆炸头代表着NBA 群雄并起的年代(视觉中国供图)

为什么篮球运动员多是寸头?

与足球运动员多变的发型相比,大多数NBA球员选择短发、寸头作为自己的发型,这并非没有乔丹的影响。

实际上在NBA最早将发型视作时尚的是白人球员,他们开始在比赛前往头发上抹发胶,这使得他们的头发在激烈的对抗中显得纹丝不乱。但也不是所有白人都想让自己看起来文质彬彬,“大鸟”伯德就是个异类,早期他的头发总像鸡窝一样乱。黑人则继续保持着圆寸的传统,3毫米长的头发贴着头皮剪,几乎不用太多打理,如果不是J博士引领了一波爆炸头风潮,这个年代的黑人球员几乎就要被时尚圈抛弃了。

不过90年代NBA进入了属于公牛王朝的10年。乔丹用行动告诉大家,光头也可以很帅,当然前提是球打得足够好。那时候大多数黑人依然对圆寸情有独钟,白人的发型则开始回归简洁,连向来不修边幅的伯德都剪了一头精神的短发。

而这一切的背后,正是大卫·斯特恩带来的影响。自他1984年当上NBA总裁后,一直致力于将喝酒、吸毒的NBA联盟变成一项富有观赏性的剧场式白领运动,身上并没有多少黑人街头色彩的乔丹,与他简洁清爽的风格,一起成了这项高雅运动的偶像。

进入新世纪后,随着乔丹世界的终结,NBA也进入了群雄并起的年代,不仅是在球场上,还有发型上。各种奇怪的发型层出不穷,“鸟人”安德森的莫西干头,“狂人”斯普雷维尔的哪吒头,基里连科的锅盖头,纳什的飘飘长发,“大本钟”华莱士的爆炸头,当然还有艾弗森的地垄沟。

联盟迎来了最开放的年代,越来越多的年轻人开始模仿球星们个性的发型和嘻哈元素的穿着,但一场闹剧彻底改变了NBA——“奥本山宫殿球场事件”。2004年,活塞对阵步行者,两队球员发生冲突后,一位球迷把水瓶重重砸在了步行者球员阿泰斯特身上,阿泰斯特顿时大怒,直接进入观众席揪住那名观众一顿暴揍。

自这次知名的斗殴事件后,被处罚的不仅仅有参与的球员们,斯特恩也决定惩治整个浮躁的联盟,NBA必须向社会树立自己良好的形象,最严格的着装令就此推行,球员们在比赛开始前和结束后只能穿着西服套装,球员被禁止在场上佩戴项链,一些浮夸发型也被严格限制。

着装令的影响一直延续至今,除了在2015年之后曾经兴起过一阵复古“爆炸头”之外,大多数NBA球员如今会选择寸头。“我并不是想告诉年轻人他们应该去穿什么,我只希望他们记住自己是一名职业球员,打球本来就是商业的一部分。”斯特恩说。

2003年之后,费德勒告别了他这头完美的长发马尾,最终成为世界第一

2003年之后,费德勒告别了他这头完美的长发马尾,最终成为世界第一

好运“从头开始”?

2003年,罗杰·费德勒已经在职业网坛打了5年,统治当时男子网坛的是跑不死的澳大利亚人休伊特和发球上网的美国小伙儿罗迪克,此外俄罗斯重炮手萨芬、全面的纳尔班迪安、还没退役的阿加西,以及刚刚16岁的西班牙马洛卡少年纳达尔,都是费德勒的强劲对手。

那时的费德勒处处追求完美。他留着一头完美的长发马尾,发带严密地绑住头发,每一缕发丝都笔直地水平对齐。每次发球前,费德勒会不断整理发带边缘的头发,确认它们始终保持完美,没有随便冒出来。作为当时的主流打法,他的发球上网也很完美。2003年温布尔登网球公开赛上,他正是凭着这种打法首夺大满贯单打冠军。

不过很快费德勒就意识到,这种打法即将过时了。他决定推翻自己。他辞掉了自己的教练皮特·伦德格伦,在没有教练的情况下,改以底线进攻型打法。他还搬出了他在巴塞尔附近伯特明根镇与父母同住了两年的房子,移居相邻的小镇奥伯维尔,与女友卡米尔搬进了他们的第一处公寓。此外,他还剪去了自己的马尾,留起了一头不短不长的深棕卷发。那头新发型就像他的球风一样,不再受到束缚。费德勒从一个内向的瑞士青年,逐步成为一头善于思考的野兽。

告别看似完美的发型后,费德勒最终成为世界第一,他不但心理素质越发稳定,且技术层面也趋于成熟。2004年,他在澳网击败萨芬,温网击败罗迪克,美网击败休伊特,一年内摘下三座大满贯男子单打锦标。2005年,他81胜4负。自此男子网坛在两年时间里诞生了8位不同大满贯冠军的纷争时代彻底结束了,费德勒的时代到来了。

之后的10年间他没有再换过发型,只是长了剪一剪,长了再剪一剪,犹如他一代球王、完美先生的形象几乎10年不变,他所创下的很多纪录至今未被打破。

其实转运只是一种心理作用,对球员而言,更换发型,更多的是为了减压。

2002年世界杯,巴西队新任主帅斯科拉里力排众议,将曾因伤阔别球场两年的罗纳尔多招入国家队。后者此前在国际米兰的三年时间里,两次髌骨腱断裂,总共只为俱乐部踢过14场比赛。就在世界杯前的意甲末轮,他和国际米兰在拉齐奥主场痛失冠军,被换下后的泪水通过电视镜头传遍世界,人们对他再无敬畏,只有同情。

他错过了巴西国家队所有世界杯预选赛,但斯科拉里依然决定赌一把,这个决定就连贝利都不太同意,他说:“罗纳尔多只恢复到了原来的60%到70%。”不过罗纳尔多在巴西队第一场小组赛便取得了进球,接下来的四周妙不可言,他从伤病的废墟中找回了他的足球天才,巴西队也一路顺利杀进半决赛。就在对阵土耳其的半决赛前,原本留着寸头的罗纳尔多突发奇想,让理发师将他除了头顶挨着前额的地方留了一小块半圆形头发外,其他地方都剃光了,后来人们给这个独特的发型取名“阿福头”。

半决赛,顶着“阿福头”的罗纳尔多用脚尖捅入一球。决赛对阵德国,罗纳尔多又独中两元,成就“五星巴西”伟业,创造了单届世界杯攻入8球的纪录——从1978年世界杯到现在已有42年,漫长的11届世界杯,除了罗纳尔多,没有任何射手单届世界杯能突破6球大关。

后来罗纳尔多被不断问及当年换发型的原因,似乎每次采访他的回答也都不一样。有时他说灵感源于一个自己喜欢的卡通形象,有时他说突然理一个独特发型是为了让儿子能在电视上认出他,不过最令人信服的回答是为了减压,他曾说:“所有人都在谈论我的伤病,所以我决定把头发剃掉,就留前面一小撮。当我来到训练场的时候,每个人都看到了我糟糕的发型。每个人都开始谈论我的发型,也忘了我腿上有伤这件事,这样我能变得更冷静、更放松,也能集中注意力在训练场上。我并不会为我的那个发型感到骄傲,因为那看起来很奇怪,但那是一个改变话题的好方法。”

不过在罗纳尔多顶着阿福头为巴西赢得2002年世界杯冠军后,很多当时的巴西少年都效仿罗纳尔多,也剪了阿福头,其中包括现在如日中天的内马尔。罗纳尔多则说:“每次当我看到一个孩子也留着我那会儿的发型时,我都有些绝望了,那并不是我希望的,我不想用这样的方式去影响孩子们。”

“小贝头”

在足球史上谈及发型,无论如何都绕不过贝克汉姆。除了让人难忘的圆月弯刀和颜值,他的发型也引领了20多年的全球潮流。

从稚嫩的中分、圆寸,到2002年韩日世界杯时的鸡冠头,离开曼联转会皇马的辫子,再到职业生涯末期在巴黎时的油头,他是第一位登上《Elle》杂志封面的男性。“他可以代表每个女人想要的一切——父亲、丈夫、足球运动员、偶像。”杂志评价道。不过人们都知道,贝克汉姆的时尚发型与老婆维多利亚有很大关系。他后来接受采访时也曾说过自己的发型,“我从来都不会想:好吧,我下周去换个胭脂鱼发型。一般都是在某天早上我起床后,突然对自己的发型感到厌倦,于是我就去换一个新发型。这是我的兴趣,一直以来我对穿衣打扮都很有兴趣,但是直到我遇见维多利亚,我才在她的指导下知道怎样打扮才是正确的。如果她告诉我,我的造型不好看,那么我就会完全信任她”。

贝克汉姆近20年来对理发店男性客流量的贡献是不可估量的。他每换一次发型,世界上一半的男同胞们心里就开始盘算要不要去理发店理个“小贝头”,而这其中的一大半,天真地以为贝克汉姆的帅只是发型所致,从而宣告模仿失败。

意大利队

意大利队在世界杯历史上的悲情传统要从1994年开始算起。

1994年,27岁的罗伯特·巴乔接过了意大利传奇的10号衣钵。自此他所梳的一头马尾辫就不仅只代表着一名前锋,也代表着他对技术、灵感与创造力足球的编织混合,以及如今战术与身体激化的现代足球中很难再造的优雅。

那届世界杯巴乔3战5球带领意大利队进入决赛,却在面对巴西的点球大战中将球踢飞。射失点球后,巴西人狂奔欢庆,巴乔站在那里,一动不动。他没有落泪,没有失态,但人们从他凝立不动的身影里,看到了他的心碎,也让人永远记住了他那一撮忧郁的小辫子。自此意大利队员们的悲情长发便与他们忧郁的蓝色球衣连接在了一起。

2002年世界杯赛前,马尔蒂尼就宣布在赛事结束后结束国家队生涯。人们本来期盼着那支号称史上最强意大利的队伍能够带回阔别20年的大力神杯,但韩日世界杯裁判的判罚改变了一切,八分之一决赛对阵韩国,不仅留下了托蒂领到红牌愤怒离场的背影,还有加时赛中34岁高龄的马尔蒂尼被矮自己10厘米的安贞焕强压着顶进制胜金球的画面。韩国大田闷热的夏夜,马尔蒂尼、托蒂们湿透的长发散落在蓝色队服上,他们眼中只有无助。

直到2006年,光头的卡纳瓦罗成了队长,皮耶罗削去了一头长发,就连30岁的托蒂也将自己罗马王子的标志性长发剪短了,意大利也终于再次成为世界冠军。后来的意大利队鲜见飘逸长发,当留着莫西干发型的巴洛特利成为国家队主力前锋的时候,人们会怀念20年前的意大利队。

彩色头

丹尼斯·罗德曼是篮球历史上最复杂的个体。

球迷会叫他“坏小子”或是“刺头”。他将寸头染成五颜六色,在身上多处位置穿孔文身,并不时在场上与对手和裁判发生冲突。但对于乔丹来说,罗德曼是“我遇到过的最聪明的队友”,连续七年蝉联篮板王,NBA史上最全面的防守者之一。

放荡不羁是罗德曼不会改变的个性,但对于篮球的一份特别的理解和执着,也一直留在罗德曼的心里。只不过,他在球场上的“靠谱”总是会被他干出的那些“荒诞不羁”的闹剧所掩盖。那些充满戏剧张力的故事和传奇,正是罗德曼两极反转的篮球人生。

多年后,《灌篮高手》作者井上雄彦用最好的方式诠释了对罗德曼的理解,尽管他在采访中并不承认樱木花道的直接灵感来源于罗德曼,但罗德曼和樱木花道,无论从寸头染发的外形、10号球衣,还是篮板狂人的球风都极其相似。彩色寸头就此成了这一类人的标志,他们外表坚毅,内心敏感脆弱,渴望自由却又能正视篮球,曾迫切希望得到外界认可,也能放逐所有尘世规则。

“地垄沟”

停顿步,变速,艾伦·艾弗森运球来到对手面前。他会展开双臂,左手右手,反复连绵地原地胯下运球,横向大幅度摇摆。防守他的对手此时只要任何一次重心的处理不当或心志犹豫,都会被他阅读出来。于是一个变向加速,用他最经典的“crossover”(胯下运球)过掉对手。

不过艾弗森为NBA带来的绝不仅仅只有胯下运球。他是场上最为不羁的球员,也是NBA迈入21世纪后嘻哈风的始作俑者,他的个性让人们重新定义了属于球员的市场,从场内到场外,他几乎改变了联盟。

1997年克利夫兰全明星周末,也是联盟50周年的庆典。艾弗森去了。他当时还不是全明星,却需要参加新秀挑战赛。不过当他出场时,联盟震惊了。他原本的寸头不见了,顶着一头纹路分明的“地垄沟”发型出场。在这个所有球员都商务套装俨然白领人士的场合,出现了一位“街头说唱歌手”。忙着和NBA历史50大巨星套磁的记者回过头来,被这新潮发型的光芒灼伤了眼睛。

于是从那年开始,他的“地垄沟”发型,与他的低命中率、高出手、高得分、街头背景、桀骜不驯、拒绝尊重权威,一同构成了一个整体,一个被NBA老一代传统价值取向仇恨的形象。

2001年总决赛他率领76人队挑战湖人队,是他职业生涯的巅峰,也是他一生的缩影。尽管奥尼尔、科比的湖人队4比1取胜夺冠,但历史记下了这名场均36分孤军奋战的勇士,以末日狂奔为开始,以悲歌绝塞鏖战至死为终。他可以被摧毁,但从未被征服。

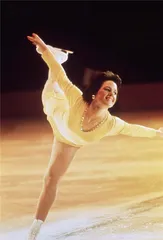

1976年因斯布鲁克冬奥会上,美国花滑运动员多萝西·哈米尔留着一头干练的楔形短发

1976年因斯布鲁克冬奥会上,美国花滑运动员多萝西·哈米尔留着一头干练的楔形短发

女子花滑

女子花样滑冰向来是冬季奥运会的标志性项目,也是最为凸显女性魅力的体育运动之一。不过它的发展历程,却是不断突破女性刻板印象的艰辛过程。

在人们眼中,优雅的花滑女选手们向来都是长发、穿着长裙的美妙女子。直到上世纪20年代,10次世界冠军、3次冬奥会冠军得主索尼娅·海妮(Sonja Henie)大胆地修改了自己的参赛服装,将裙子提高到了膝部,这让女子选手自此便于做更大的跳跃动作,而那些动作原本只专属于穿长裤的男运动员。

1976年因斯布鲁克冬奥会上,美国花滑运动员多萝西·哈米尔(Dorothy Hamill)没有选择通常女性选手的马尾辫、盘发或丸子头,而是剪去长发,请日本设计师菅义伟为她设计了一种楔形短发,当哈米尔在冰面上旋转时,她浓密的短发会散开,然后在花滑表演结束后恢复原来的发型状态。后来这一利于女性运动的干练发型成了经典的热门时尚,吸引了许多女性追随她的发型。

自此花滑女性不再只留长发,不过她们面对的刻板印象依然严峻。冬奥会史上第一位获得奖牌的黑人运动员黛比·托马斯因为穿着紧身衣,招来国际滑冰联盟颁布的紧身衣禁令。卡特琳娜·威特曾身着蓝色羽毛服装出场,致使国际滑冰联盟通过了“卡特琳娜规则”,要求女子滑冰运动员在比赛中衣服要遮盖腹部、髋部和臀部,这些禁令在十几年后才逐渐放松。 nba比赛罗纳尔多费德勒发型世界杯冠军罗德曼体育长发发型世界杯足球头发