疫情失业潮:美国的“阿喀琉斯之踵”

作者:刘周岩 4月16日,纽约市邻居互助小组的志愿者正将食品杂货捐赠给有需要的人。民间互助是美国抗击疫情的重要部分

4月16日,纽约市邻居互助小组的志愿者正将食品杂货捐赠给有需要的人。民间互助是美国抗击疫情的重要部分

记者/刘周岩 实习记者/田钟灵

延误

4月18日,得克萨斯州奥斯丁市州议会大厦外进行着抗议活动,聚集在一起的人群高呼:“让我们工作,让我们工作!”两天前,一个名为“解放明尼苏达”(Liberate Minnesota)的社交网络邀约上写着:“是时候要求州长和立法者们结束封锁了!”“如果我们不迅速采取行动,重新开放明尼苏达州的经济,那么成千上万的明尼苏达州公民及其家庭的生计就会被摧毁!”

经济已经停摆数周,“失业”就像吊在细线上的大铁球,悬在成千上万美国人头顶,摇摇欲坠,随时会给人以重重一击。美国许多民众急于复工:明尼苏达州、弗吉尼亚州、纽约州、俄亥俄州、肯塔基州、密歇根州相继出现了要求州政府停止封城、居家,重启经济的抗议。

总统特朗普在推特上表达了对抗议的支持。这和4月17日他在白宫举行的新闻发布会上宣布的重新开放经济计划相呼应:“我们可以开始战争的下一条战线了,那就是‘再次开放美国’(Opening Up America Again)。”“为了维护美国人的健康,我们必须维护经济的健康。”

与此同时,美国的医院内却是另一番情景。作为重症监护室的护士,孙慧慧感受最深的就是新冠病毒来势汹汹。她告诉本刊,自己工作的新泽西州瑞吉坞镇山谷医院(Ridgewood Valley Hospital)距离纽约曼哈顿地区仅30公里,是新泽西州疫情最严重的地区。尽管只是一家社区医院,3月下旬,急诊室的走廊上却挤满了病人。有的患者白天刚来的时候血常规、肾功能、肝功能都还是正常的,尚未确诊,晚上就因为呼吸困难被送入了ICU,病人的动脉血氧分压一度暴跌,以至于医护人员怀疑是否抽成了静脉血,连测了三次才确认病人的恶化之快。孙慧慧告诉本刊,这并非个例。“重症监护室的病人往往都是这么发展来的。在疫情前期,CDC(美国疾控中心)统一进行检测,确诊要等6天,有很多病人是熬不过6天的。一开始我们接收的好多疑似病例都去世了,直到去世我们都不知道他们是否死于新冠。”截至4月6日,只有360张床位的山谷医院已经开始超负荷运转,其中新冠病人就有287个,每一位住院病人都必须吸氧,因新冠去世的至少有66位病人。

“一、二、三、四、五,袋子上写名字和数字,用一次画一次。”孙慧慧说,院方给员工发内部邮件称N95口罩需要循环使用五次,医护人员就把口罩装在塑料袋里挂在玻璃门上,计次满五次才换新的。3月20日以后,山谷医院不得不开始依赖社会各界的捐助维持正常运行。“过去三周,我看到的都是五颜六色的口罩、手套,我们都在用社区捐赠的东西。没有这些捐赠,我简直不敢想象我们该怎么办。”孙慧慧说。

和纽约州地区的工会医院可以罢工、辞职不同,孙慧慧所在的这家非工会医院没有这种“任性”的权利。每回碰上轮值休息的日子,孙慧慧都会接到医院的电话,询问她可否加班,更不被允许休假。3月23日,和患者有过密切接触的孙慧慧出现了咳嗽、声音发哑的症状,她向院方反映时却因为没有出现发热症状而不能接受核酸检测,并且要照常上班。截至4月8日,孙慧慧平日里朝夕相处的三名同事已经确诊感染新冠肺炎,其他科室的一名中年医生甚至已经死于新冠。“当同事感染的时候,我们就更加紧张了,谁也不知道自己会不会是下一个被感染的。”孙慧慧说。

4月15日,波士顿医学中心内忙碌的医护人员。该医院接收了大量新冠病人,承载能力超出极限

4月15日,波士顿医学中心内忙碌的医护人员。该医院接收了大量新冠病人,承载能力超出极限

另一位ICU护士,在纽约市布鲁克林卫理公会医院(Brooklyn Methodist Hospital)工作的艾米(Emmy Li)向本刊印证了纽约市区的医疗压力。“现在的疫情规模远远超出了医院的预想和准备,物资和人员各方面都非常短缺。”突破临界值的一个特征是发生了严重的医务人员感染,艾米说,在ICU科室,至少有30%的同事已经被感染。

4月15日,约翰·霍普金斯大学的数据显示美国单日新增新冠确诊31986例,新增死亡2365例。特朗普在这一天称美国“峰值已过”,同时给出5月1日重启部分经济的时间节点。然而三天后美国哈佛大学附属麻省总医院发表了一项研究,他们随机抽取了马萨诸塞州切尔西市的200名路人,竟有约一半人说他们在过去四周内至少出现一种新冠肺炎疑似症状,64人新冠检测呈阳性。虽然因为样本有限,结论不能过分推广,仍强烈显示疫情可能比已经骇人的统计数字更为严重。

快速发展的疫情和要求重启经济的呼声交替出现,成为贯穿美国疫情的冲突景象。

世界上科技、医疗最发达的国家,为什么会成为疫情最严重的国家?美国国内各界近期展开了反思,《纽约时报》、《华盛顿邮报》、CNN等多家媒体接连推出长篇复盘报道,采访数十位政府核心决策层和接近他们的人士,得出了相近的结论:美国的失败,除了部分偶然因素——例如疾控中心检测试剂的纰漏,相当大程度上是政府的“有意”延误导致的。1月21日美国就确诊了第一例病例,远早于世界上绝大多数国家,但采取社交隔离等相关举措却晚于多数国家。政府一直在想尽办法淡化威胁,试图拖延封城和停摆的决策——虽然联邦和各州政府时有不同意见,但都显示出不同程度的犹豫。

4月6日,纽约警察局护送一位患病的犯人上救护车。如何避免监狱内暴发聚集性感染,是摆在美国当局面前的一道难题

4月6日,纽约警察局护送一位患病的犯人上救护车。如何避免监狱内暴发聚集性感染,是摆在美国当局面前的一道难题

经济是最主要的考量。特朗普在3月23日如此表态:“经济状态糟糕的时候,同样会出现死亡,而且会比因病毒而死的人更多。”在纽约的抗疫过程中,无论是纽约市长白思豪,还是纽约州长科莫,都曾因经济原因尽可能推迟了城市停摆时间——尽管他们二人之间也争论不断。因直到3月中旬政府仍拒绝关闭学校和许多服务业场所,纽约市疾控负责人达斯卡拉基斯(Demetre Daskalakis)一度以辞职相威胁,白思豪则称如果城市贫困人口不能去工作,将给他们的生活带来灾难性后果。前纽约市卫生局副局长艾萨克·魏斯富塞(Isaac B.Weisfuse)评论:“整个纽约市在社会措施方面都迟了。回顾纽约市大流行,这已经成为病毒传播的主要原因。”

这些步调不一的犹豫,直接导致了全美疫情迅速恶化。耶鲁大学全球健康政策与经济学助理教授陈希告诉本刊:“每一个州采取了不同松紧的政策,但是病毒的传播不会遵照州的边界,即便比如纽约州先封城、治理好了,但是旁边的州采取的策略比较松,疫情还没有控制,那么最后病毒还会再传到纽约,这就会使防疫的周期变得非常长。”这也是比尔·盖茨一直呼吁但没能实现的:全美必须统一行动,在全国范围内停摆(National Shutdown),才能确保在最短的时间内迎来拐点,而不是出现多个峰值。

为何世界上经济最强大的国家,在灾难来袭时,反而对经济动荡显示出最大的忌惮,而非最强的风险吸收能力?美国特殊的社会结构,尤其是和其他发达国家相比更为显著的失业威胁,是背后的重要原因。

3月18日,加利福尼亚州的学校关闭后,一对父母在家陪伴自己的三个孩子。是否以及何时关闭学校,是美国各地抗击疫情中最具争议的话题之一

3月18日,加利福尼亚州的学校关闭后,一对父母在家陪伴自己的三个孩子。是否以及何时关闭学校,是美国各地抗击疫情中最具争议的话题之一

失业潮

一反常态,应聘电话像潮水一样涌来。

加利福尼亚州尔湾区(Irvine)的一家四年来专注于提供外卖业务的餐厅,在此次疫情中成为了幸运儿,不仅没有受到负面影响,反而更为忙碌,需要招人。尔湾区的大多数餐厅都以堂食为主,受疫情影响,许多餐厅直接关停,大量从业人员失业。不仅仅是在尔湾区,餐饮业已然成为美国目前损失最大、失业人数最多的行业。

店主林芳告诉本刊,平常餐厅在招聘论坛上发布招聘广告后,几小时就会被新帖子挤到好几页之后,但现在,由于招聘的餐厅只有寥寥几家,自家的帖子一直停留在首页。一二月份的时候,一条广告挂出去多天都不会有任何回应,而现在,从开店的那一刻起直到晚上7点,都不断有人来电应聘,多的时候一小时会打进来七八通电话。店里其实只需要增加一位员工,僧多粥少,应聘者们甚至能够接受较低的工资。“一些原来(时薪)十七八块美元或者二十块的工作,压到十四五块都会有人做。”店主说。

美国劳工部称,在过去的四个星期里,失业人数达到了2200万,这几乎将自2008~2009经济大衰退后美国创造的净就业人数消耗殆尽。美国劳工部4月9日表示,连续两周,每周超过650万人申请失业救济,而在疫情暴发之前,申请数量仅为每周20万左右。

相比于其他发达国家,失业在美国有特殊意味,其民生和政治后果都相当严重。美联储在2019年的一项抽样调查显示出一个惊人的数字:39%的美国人在需要应急支出400美元(约合人民币2830元)时会遇到困难——12%的人完全无法应付400美元的突发支出,剩下27%的人无法撑过一个信用卡周期。也就是说,美国近一半人“手停则口停”。瞭望智库专家慕峰认为,这就是为什么美国国会在疫情之后要紧急批准对民众的人均1200美元拨款,“这其实是帮他们撑过三个月时间。但这个数额是完全不够的。因为美联储的抽样统计是基于平时个体仍有收入时做出的,也就是每月收入还贷之后个体仍然可支配的存款或信用额度。而疫情期间,大量服务业从业者直接失去了收入”。例如奥兰多迪士尼乐园的4.3万名员工开始放无薪假,这部分人既无收入,也不算失业,常规失业保险无法领取,但个人的贷款还需要支出。而迪士尼乐园已经是大企业,对于非常多的中小企业的从业人员而言会更困难。

4 月17 日,疫情期间纽约警察的一次出警。截至4 月18 日,纽约市警察局系统内已有4347 人新冠病毒核酸检测呈阳性,引发人们对疫情期间社会治安的担忧

4 月17 日,疫情期间纽约警察的一次出警。截至4 月18 日,纽约市警察局系统内已有4347 人新冠病毒核酸检测呈阳性,引发人们对疫情期间社会治安的担忧

失业人数的攀升背后是收入骤减和巨大的恐慌。在YouTube上,成千上万的失业者面对镜头表达着自己的焦虑。一位播主三天前刚被辞退,丈夫和女儿又相继失去工作,她一边苦笑一边抹眼泪,说丈夫已经注册了Uber司机,但不清楚收入能否覆盖下个月的房贷。洛杉矶的一位前娱乐行业从业者对美国媒体说,现在就连花10美元买麦当劳都成了一件奢侈的事,因为他忍不住去比较,花同样的钱可以买到一整个月用量的燕麦片。最后他说:“没有人能想到一个年近50岁的人可能要回到父母家里去,但这就是现实,为了生存。”

大规模失业的严重后果,正是美国经济的“阿喀琉斯之踵”——再强大的个体也有其软肋。以往的经济挑战,无论是贸易争端、科技竞争,或是局部、短时的自然灾害,都不会造成大量失业,即便如2008年金融危机,也是因财富蒸发后需求减少,劳动力市场萎缩逐步显现。像疫情这样急刹车般的一夜间断绝交通、禁止聚集,使得大量行业,尤其是构成相当一部分普通民众就业主力的服务业被强行停止,犹如对美国经济的一次精准打击。

比较历史学家莫妮卡·普拉萨德(Monica Prasad)在《过剩之地:美式富足与贫困悖论》当中尖锐地指出,美国政府鼓励消费信贷,导致信贷民主化,但信贷民主化并不能让贫穷者优先受益,而是让消费大户受益良多。因此,美国没能发展出像欧洲国家那样更具公平性的福利政策,造就了美国富足与贫困并存、增长与危机交替的现状,一旦经济动荡,底层不堪一击。这在本次疫情中得到了直接的体现。美国经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)将本轮失业潮带给人们的影响形容为“无处躲藏”,“这是我们见过的最深刻、最快、最广泛的衰退”。

3月13日,美国总统特朗普在新闻发布会上宣布美国进入国家紧急状态

3月13日,美国总统特朗普在新闻发布会上宣布美国进入国家紧急状态

全球化的不定未来

3月25日,美国参议院表决通过了2万亿美元的经济刺激方案,旨在帮助美国工人、小型企业等应对经济中断。该方案的资金规模接近2019年美国国内生产总值(21.7万亿美元)的10%,被称作美国“有史以来最昂贵、影响最深远的措施之一”。

不同于欧洲国家向企业提供资金,让其在停工期间继续支付雇员50%到80%的工资,美国选择了允许企业裁员但为失业者提供补偿金的做法。该方案的核心是以支票形式向美国人提供直接的经济援助。年收入低于7.5万美元的纳税人将一次性获得1200美元,随着收入增加获得金额递减,年收入超过9.9万美元的没有补助。对于有孩子的家庭,每个孩子可额外获得500美元的援助。

4月10日,受疫情影响最严重的纽约州已经开始发放大范围失业救济金,纽约州雇用了700多名新员工来帮助处理这些申请,接听数百万个电话。尽管如此,网页崩溃、电话断线的情况持续发生。纽约人科尔·加尔特(Kr Galt)写下了自己的经历,她在过去几周的近千次尝试之后,终于接通了电话,然后被告知需要等待大约49分钟。大约57分钟后,有人受理了加尔特的申请。在告知了对方自己是个体经营者后,得到的答复是她可能无法申请正常的失业救济金,而应该申请专项流行病失业救济,这是由另一个部门处理和审查的。和加尔特一样的独立承包商、零工经济工人和自雇人士还有很多,往常他们没有申领失业救济的资格,但这次疫情当中,他们可以享受联邦救济。

2万亿美元计划中还包括了企业援助部分,例如为小企业提供3770亿美元的联邦担保贷款;为陷入困境的公司建立5000亿美元的政府贷款计划,航空公司将是这部分最大的接受者,约占总额的15%;向抗疫前线的医院发送1000亿美元等。对这一部分,尤其是大企业如何使用资金,媒体和专家们对方案做出了多种解读和质疑。诺贝尔经济学家得主约瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)指出,该计划最缺乏的是对优先级的充分认识:“我们忘记了经济学的第一课:由于资源稀缺,我们需要确定优先级。当我们的州可能都无法维持基本服务时,应该急着营救豪华酒店吗?”商业杂志《福布斯》质问:“为什么航空公司是大企业资金池的最大接受者?”实际上,这个问题从方案谈判阶段就被民主党重点提出,他们认为这个援助方案使得大企业领先于工人得到救济。

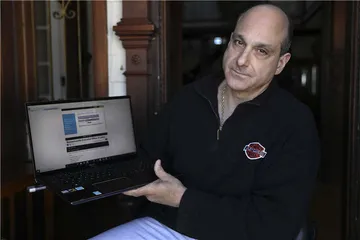

3月26日,波士顿的一名失业人员展示始终未能登录成功的失业救济金申请页面。多个州的救济金申领系统都因大量申请涌入而崩溃

3月26日,波士顿的一名失业人员展示始终未能登录成功的失业救济金申请页面。多个州的救济金申领系统都因大量申请涌入而崩溃

人们的警惕,来自于2008年金融危机不成功的处理。斯蒂格利茨表示,应该从2008年的救助计划中吸取教训:向公司提供更多的钱并不会带来更高的增长、更多的投资或更高的工资,而仅仅会导致更多的股票回购和更高的CEO薪酬。给大公司和银行的任何钱都必须附带“条件”,以规定什么公司应该获得这些钱,以及钱的使用方式和公司的行为方式。

2008年的危机成为了一道分水岭。倾向于精英阶层的解决方案出台后,全球化经济得以继续高歌猛进,但在美国国内,不平等进一步加剧了。牛津大学教授、前世界银行副行长伊恩·戈尔丁(Ian Goldin)告诉本刊,那可以说是眼下民粹主义政治的直接动因,“如果不是因为2008年的金融危机,也许特朗普就不会上任,英国也不会脱欧,当下的情况就不至于此。这些都是全球化没能好好管理系统性风险(Systemic Risk)所造成的。如今,不平等加剧、政府出台一系列无效措施,这一切都使人们感到非常焦虑和愤怒”。

于是一种危险的倾向出现了,一部美国人归罪于全球化,仿佛这是自己生活保障被剥夺的罪魁祸首。在2008年当年,皮尤研究中心的调查就显示,在接受调查的47个国家中,认为贸易是一件好事的比例在美国是最低的。此外,对贸易的支持下降幅度最大的也是美国。2002年,有78%的美国人说贸易对他们的国家有好处;5年后,这一数字下降到59%。2008年以后的发展更是加剧了这一“逆全球化”的民意基础。据另一份研究显示,到2017年时,美国只有40%的受访者将全球化视为利好的力量,不仅远低于各发展中国家,也低于多数欧洲国家。

4月17日,纽约市医护人员因缺少个人防护用品进行抗议。大量医院防疫物资准备不足

4月17日,纽约市医护人员因缺少个人防护用品进行抗议。大量医院防疫物资准备不足

瞭望智库专家慕峰认为,今天中国国内许多对全球化的看法,有着盲目乐观的一面,例如认为美国企业必然追求利益优先,不可能放着成本更低的中国产业链不顾而“有钱不赚”。“这种完全站在中国自身和美国资本立场的观点,恰恰忽视了美国国内巨大的平民力量。而我们今天身处这个时代,恰恰又是美国平民阶层开始通过政治和社会运动向美国精英阶层宣战,要求利益重组的时代。”在慕峰看来,美国社会的现状——曾经为人赞誉的橄榄型阶层分布荡然无存、医疗教育等成为压在普通人头上的大山、近一半人口“手停则口停”,需要成为未来思考中美关系、全球化问题的基础。美国国内问题和全球化未来有着密不可分的关系。疫情带来的这一轮失业潮,就有可能引起连锁反应,加快全球化的重构。

现实生活中,排外情绪也在隐约酝酿。美国华人发展互助会(Chinese American Mutual Association)的会长李智海告诉本刊,到4月9日为止,协会通过募捐及协调已向加州的医院、癌症治疗中心等共计11个医疗机构,以及学校家长会、消防和警务系统、隔离区,捐出了近5万件防疫物资,包括N95口罩、防护服等紧缺物资。即便是这样的受到绝大多数人欢迎的善举,仍然有人说风凉话。“网络上有一个人评论说这是‘恶人做恶事’(evil people do evil things),他觉得‘因为两个月前武汉暴发的时候,中国人把太多的口罩买走了,造成了美国医疗物资的极其短缺’。这其实很无语。”当地社团能做的就是积极援助,以实际行动消解误会。“每个人都是相护关联的。我们的援助可以增强当地族群的相互联系,可以改变族群的关系,让其他族裔的人可以看到:我们华人在帮助不同的族裔。”李智海说。

这一场危机将会把美国和世界带向何方,没有人知道。可以知道的是,重视短期利益的行为往往会产生相反的效果。据《纽约时报》对知情人士的采访显示,早在2月14日,就有一份建议严厉实施社交隔离的政策要呈递给总统特朗普考虑——这已经是当时美国公共卫生界的共识,但因为股市崩盘这一直接原因,特朗普在出访回国的飞机上就取消了讨论这一措施的会议,反而任命副总统彭斯为抗击疫情负责人,用意明确:“不要再发出危言耸听的信息”来过度影响经济。然而一个月后,被有意延迟了的停摆措施导致疫情扩散,反而大大拖垮了经济,特朗普不得已通过了2万亿美元救市法案,签署时他面对镜头意味深长地说:“这是我第一次签署带有字母T(Trillion,万亿)的法案。”

(文中林芳为化名。实习记者张佳婧、陈耕、刘希婷亦有贡献) 纽约经济经济学全球化失业潮美国疫情