金石古欢之趣

作者:薛芃 浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春

浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春

清乾隆四十二年(1777),官员黄易要从直隶调到山东去,临别时,他给朋友留下一封信,信中写道:“金石古欢,世有几人,能不神依左右耶?”他动情地与金石圈的老友道别,也把金石当作了挚交。黄易生活在乾嘉时期——清代金石学的黄金时代,他虽为一介五品官员,但却处在乾嘉金石学的中心。

所谓“金石学”,是以古代青铜器和石碑(刻)为主要研究对象的一门学科,也有人认为这是中国考古学的前身。金石学发端于北宋,欧阳修是专门研究这一领域的开拓者,1060年他编纂出宋代第一部碑铭文献《集古录》。另一位重要人物赵明诚略晚于欧阳修,他更为人熟知的身份是词人李清照的丈夫。赵明诚收集了1900多幅石碑(刻)铭文拓片,汇编成《金石录》。到了南宋,大量古碑都在金人控制的北方地区,这就触发了南宋文人对石碑(刻)拓片的需求,南渡的商人一度以高价将拓片贩卖到江南。

元明两代,金石研究的风气没有宋代盛行。直到清乾隆、嘉庆年间,金石学才真正发展到巅峰,把玩金石拓片成为时尚。这其中固然有学术转向的因素,顺应了清代考证学回到典籍本身的历史趋势,也与逃避清廷文字狱的现实有关。而面对古代石碑(刻)上的文字,当时的学者们又希望从中找到书法变革的新方向,如此一来,金石学就成了清代文人的新风尚。黄易则是这个“金石生态链”中的重要人物,他虽不是一个传统意义上潜心静气的研究者,但他重新发现了许多古代碑刻,并制作和收藏了大量精拓本,成为乾嘉金石学领域一位重要人物。

在黄易的发现中,山东嘉祥的武氏祠墓葬群影响最大。它是中国目前最大、保存最完整的汉代石碑和画像石群,记录着东汉的风土人情、宗教信仰和传说故事,像是今天回看汉代的一面镜子。1786年8月,黄易偶然发现了武氏祠旧址。此后数十年间,随着拓片的大量分赠与流行,武氏祠成为学界的一个研究焦点。

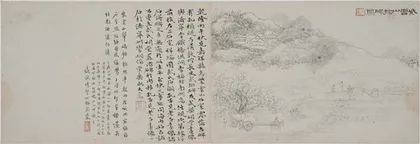

黄易《得碑十二图册》之《紫云山探碑图》

黄易《得碑十二图册》之《紫云山探碑图》

浙江大学艺术与考古学院教授薛龙春多年来一直从事16至18世纪书法篆刻史的研究。近年来,他搜集到黄易往还书信650余封,通信人大约有200多位,即将出版《黄易友朋往来书札辑考》。在此之前,《古欢:黄易与乾嘉金石时尚》一书先行出版,但这本书并非讨论具体的金石学研究成果,而是去看这一“小众学科”是在怎样的特定时期和社会环境中成长起来的,所以它不是一本金石学的专著,在旨趣上更偏向于艺术社会史。

时至今日,金石学依然是一个非常小众的研究领域,甚至传统意义上的金石学在今天并没有对应的学科,但其内容关涉到考古、文字、文献、文学、历史、思想史、艺术史、学术史、交流史等诸多学科。薛龙春在接受本刊专访时指出:“现阶段我们看到的最多的研究仍是铭文研究、碑帖鉴定研究,这些研究当然也重要,但远远不够。至于方法上的推进,可能更少。”

如今我们回看乾嘉金石学,其实是在看一段追古的历史,去看清代人为什么对汉代或其他时代的古物痴迷,他们有哪些研究和运作的独特方法,又试图从古人那里学到些什么——我们都是在品读历史,只是时代不同。带着这样的视角,再回到黄易所在的金石生态圈,那个社交网络中信息渠道、征集网络、交易回报这些具体环节似乎变得更加鲜活,历史便不再局限在历史之中。

“个案的价值一定要超越个体”

三联生活周刊:你以黄易为中心探讨了清代金石学的社会生态样貌,为什么会选择黄易,他的特殊性在哪儿?

薛龙春:以黄易为中心来勾画乾嘉金石学的社会生态样貌,并非出于我主动的选择,而是材料本身决定的。今天的学者鼓吹个案研究,但并非每一个个案都能成立,也不是每一个个案都有意义。个案的价值一定要超越个体,去与一个更广阔的区域与时代产生密切的联系。我深入接触黄易的时间并不长,但恰好有大量资料帮助我迅速进入他的社交圈,进入他的日常生活,这样我就有机会通过黄易这个个案,来观察一个潜在的金石学共同体的基本运作。

毫无疑问,黄易并非钱大昕这样的一流学者,与他相关的资料通常并不指向具体的学术探讨或学术贡献,但他却是这一时期精拓本最重要的收藏者与提供者,没有这样的基础,许多学术研究也就难以推进。从某种意义上说,黄易称得上乾嘉金石学术的一个策源地,其主要工作是碑刻线索的梳理、碑刻的发现、精拓本的制作以及传播。

黄易的特殊性在于他的拓本资源,这与他所在的地域、他的社交能力、他的艺术才能等都密切相关。金石散布于各地,拓本的收藏不同于书画收藏,在很大程度上有赖于各地的密切协作。黄易长期担任五品的运河同知,正好处于一个上下阶层的交集点,他的社交圈中既有毕沅、王昶、翁方纲、阮元这样的高官,大量州府县级的地方官员,也有不少幕僚、布衣、古董商、掮客,所以他这里是重要的信息交换中心。黄易身份的复杂性——官员、幕僚、学者、书法家、画家、篆刻家、收藏家、出版者,甚至还是书籍、字画的销售员,也使得不同的圈子都有可能为他贡献拓片。以黄易为中心来讨论乾嘉金石学术的成就并不一定合适,但他却是观察金石学社会生态的不二人选。

三联生活周刊:翁方纲是当时金石学领域最重要的研究者之一,他与黄易之于乾嘉金石活动各有怎样不同的贡献?

薛龙春:翁方纲与黄易很相似的一点在于,他们对书法都有浓厚的兴趣。尽管钱大昕、王昶、翁方纲等人都强调金石资料在证经补史与文字书法两方面的重要作用,但钱、王更倾向前者,翁、黄更倾向后者。

当然,黄易没有像翁方纲那样投入那么多精力从事碑帖的校勘研究,但他常常为翁方纲提供新资料,而翁方纲则为黄易的藏品以及画作题跋或是题诗。在乾嘉学者中,黄易与翁方纲交情最为深厚,其中一个因素是他们对书法有共同的兴趣。他们商酌新见碑刻的释文,他们也曾谋划钩摹翻刻各种罕见的碑刻,这启发了阮元在嘉庆年间大规模的摹刻古碑活动(如《石鼓文》《西岳华山庙碑》等)。1811年,在黄易去世数年以后,阮元提出了“南北书派论”与“北碑南帖论”,这是书法史上极为重要的一次转向,影响直至今日。

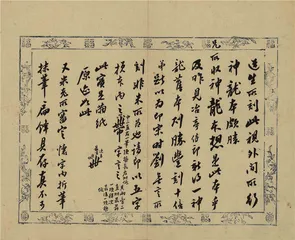

翁方纲致黄易札(部分)

翁方纲致黄易札(部分)

三联生活周刊:当时金石学的“社交网络”与其他古玩字画收藏圈或更大范围的文人圈层有怎样的交集?它们之间又存在怎样的差异?

薛龙春:乾嘉金石圈的社交网络中,对字画收藏有兴趣的大有人在,但与清初收藏家相比,差距甚大,主要原因是许多重要的私家作品都进了乾隆内府,像《石渠宝笈》《秘殿珠林》等大量官方著录工作都开始进行。

黄易早期也收藏书画,但大多是些近代人的。他购买的时代最早的画作大概是王冕的梅花,花了24两银子,但后来觉得并不可靠,此外像沈周的山水立轴,价格是16两。相比之下,金石拓片不但年代久远且相对价低,新拓则更为低廉,有时只需要花费材料与人工费用。像黄易这样收入的官员,收藏拓本显然更易有成就感。

值得注意的是,字画大多集中在经济发达的城市,如北京、南京、苏州、杭州、扬州等地。虽然黄易需要动用各地的资源为他征集拓片,但收藏书画尤其是“四王”、钱载、丁敬、张照、扬州八怪的作品,主要依靠杭州、苏州与扬州的友人。嘉庆初年,已经收藏了20年金石的他开始将一部分兴趣转向书画收藏,尤其是扇面收藏。扇面的价格基本在1两银子以内,这是一个重要的原因。另一方面,扇面可以装潢为集册,这也是黄易装潢的主要方式,一个收藏家往往有他特殊的装潢与保存藏品的爱好。短短几年中,他已经收藏了扇面300余面,其中包括“四王”的作品。

乾嘉时期的金石收藏与书画收藏有很大程度的交集,有人兼而有之,有人偏工一隅,究其差别而言,主要是经济承受能力,当然也有喜爱古物与喜爱文人艺术的差别。这一时期出了许多金石收藏大家,却少有书画收藏大家,与市场上周转的古画较少有关。从这个意义上说,黄易是非常实际的收藏家,无论金石还是书画,他的收藏都非常具有规划。

在信札中寻找线索

三联生活周刊:在明清历史的研究文献中,书信占很大比重,黄易相关书信也成为你研究中的关键佐证。书信在研究中的最大价值是什么?

薛龙春:书信只是历史文献的类别之一,在《古欢》这本书中,除了书信,我也大量使用了清人文集、方志、金石学著作、笔记、拓本题跋、书画篆刻作品等各种类型的材料。书信所涉内容往往呈现私人化、碎片化的特点。因为私人化,有些内容是其他类型的文献所无法提供的,一些现存的书信最后有“付丙”“幸付祖龙”之类的话,要求收信人阅后焚去;因为碎片化,这些材料往往需要进行精心的组织,尤其是集中于一人的往来书信,在信札之间、信札与其他文献之间建立起勾连,才能真正发挥材料的作用。

需要说明的是,信札有许多存世形式。很多我们现在看到的信札并非原件,而是经人编辑后留世的,比如文人别集有时也有信札专卷,有些文人甚至有专门的信札专辑,如晚明祝世禄《环碧斋尺牍》、清初钱澄之《田间尺牍》等。在明末清初,也出现不少信札选集,汇集了多人的信札,如周亮工、周在浚父子编纂的《尺牍新钞》,李渔编纂的《尺牍初征》等。但收入文集的这些信札,大多重视其文学性而非史料价值,包括上款、年干在内的重要信息常常被删去,只留下编者觉得具有文学价值的句子,今天读起来往往不明就里。明清刻帖中也收入不少文人信札,有些与墨迹一致,有些则有所删节,甚至出现错误。就史料价值而言,这两种形式的信札皆不及真正的书信原件,也就是稿本。

但稿本因个性化的书写笔迹差异,其中有许多不规范的草书和一些约定俗成的简写,解读起来就需要有直接的阅读能力,但今天有这种能力的学者并不多。而且信札中的称谓常常发生变化,有时又有省略,这就要求学者对文本相当熟悉。

三联生活周刊:过于庞杂的书札史料,对明清历史研究又会产生怎样的阻碍,该如何甄别书信的价值?

薛龙春:明清史研究常常让人产生材料太多以至于无法驾驭的感觉。但我认为在今天的研究中,信札史料不是运用得太多,而是太少。

比如研究科举,有些学者根据地方志统计各地区生员通过考试的比例,当然很有价值,但那些都是面上的资料,而且地方志错误很多。明人信札中有许多谈论科举的资料,五花八门,诸如从考童生到考乡试,如何托人找关系,应试的费用如何,国家给予贡生进京的补贴,进京赶考路上的时间,江南地区科举致贫的情形,不一而足,不仅准确而且鲜活,但很少有人关心这些材料,或者有能力处理这些材料。

再比如,就我整理的黄易友朋往来信札而言,涉及到乾嘉时期社会生活的许多层面,诸如官场、应酬、关说、坐馆、投靠、风雅、游乐、旅行等等,对于社会史的研究颇有裨益。比如说游幕一事,当日北方州县的幕僚为何大多来自江、浙、皖三地?他们以何种社会网络游走各地?他们又在多大程度上代表幕主主持行政?黄易常常接受幕主的委托大量作画与刻印,这些如何成为他的工作内容?更进一步,工于诗文书画的幕僚如何在幕府中自处并体现价值?又如,学人幕府中幕主与学者的关系如何?学者之间是否也构成竞争关系?这些问题都可以在信札中找到线索。

我认为,不能孤立地讨论哪些信札有价值,哪些没有价值,一封信就能写一篇文章或一本书的毕竟太少,如白谦慎教授与章晖博士近年以王时敏致王翚的7封书信完成了6篇论文。大多数情况下,这些信札只有放在诸多材料的结构脉络中才能体现价值。在熟悉各种原始文献以前,试图得到一两封信就做研究,显然是不现实的。

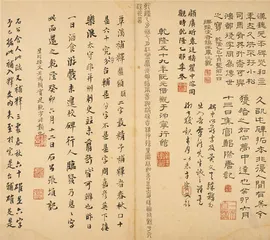

黄易致赵魏札

黄易致赵魏札

细节带来的历史感

三联生活周刊:一直以来,你都在从事书法篆刻史的研究,黄易可以看作是收藏史的研究。在你看来,研究收藏史最重要的是什么?

薛龙春:收藏史的研究是艺术史研究的一个部分,甚至是艺术史研究中最具综合性的一个部分。过去这方面的研究比较局限,就是讨论某位收藏家的藏品从哪里来,收藏的是些什么东西,再就是这种收藏与周边的艺术风气有什么关系,局限于美术史的范围。

但近年来随着越来越多的个案研究出版,我们发现收藏史不仅涉及藏品及其鉴定、著录,涉及到美学品位与趣味的变化,还涉及到信息流动、中介方式、交易方式以及流通规律,与家族、社会、学术、经济、交通等相关领域也有很多关系,如果做得好,对于这些相关领域的研究也会有所启发。

三联生活周刊:这些年来,随着翻译和学术交流增多,西方对中国艺术史研究的方法对中国学术界影响很大,更注重“议题”的提出和理论的创造性,而非纯粹的考证。你做的黄易研究,也是时下热门的涉及社交圈群的研究。在你看来,这种研究方法的转变是未来中国艺术史研究的趋势吗?又该如何看待理论创造性与传统学科研究领域之间的界限?

薛龙春:研究的议题化以及对于理论创造的重视,大陆学者无疑受到海外同行研究的启发。大量翻译过来的中国艺术史研究著作,虽说在文献上检讨的话,或多或少都有这样那样的不足,但他们注重发掘视觉材料的意义,注重写作时的叙述方法,这些都非常值得我们学习。但其中有些过分强调理论而忽视基本文献的做法,或者为理论而理论、让研究成为理论注脚的做法并不可取,因为重大的理论建树常常是从具体个案中产生的。

我比较强调第一手材料的搜集、整理与研究,如果没有一手材料,就无法提供细节,但细节是历史感非常重要的一个体现。同时我也关心社会学的成果,这对思维方式、对观察角度都有训练。但我不主张过分理论化的研究,比如什么艺术品都去探讨背后的政治意涵,哪有那么多政治意涵?我也不主张每篇文章都讲故事,对于那些由“拼接”出的“巧合”构成的完美研究,我常会采取审慎的态度,常会觉得不可信。但是我主张从材料出发,提出有理论价值的问题,这就不是纯粹通过考证就能实现的。

在我看来,考证只是研究的基础。这十几年,我还一直在研究王铎,《王铎年谱长编》做了100万字,中华书局今年会出版,但我更在意的是正在撰写的有关王铎书法研究的专著。也就是说,每项研究我都事先做了充分的基础工作,《王铎年谱长编》中到处都是考证,尤其是作品、信札上款的考证,少说有上千条,但我仍然认为这只是研究基础,不是研究终点。就像书画鉴定一样,我始终不认为鉴定是多么吓人的学问,因为它与其他学科的联系太少、对话太少,在人文学科大家庭中,很难有多大的贡献,而我认为艺术史研究应该成为这个大家庭中受尊重的一员。

艺术史学科非常年轻,国内大多数综合性大学至今还没有艺术史的专门教职或系所。我们享用着其他学科的成果与方法,却很少为其他学科提供有价值的方法、议题甚至是确凿的史料。我不认为中西研究之间有什么界限或是壁垒,而是你愿意深入到什么程度,一旦涉及到深入,没有理论工具、没有理论关怀,在我看来是不可想象的。 薛龙春书法艺术文化金石金石学书画翁方纲黄易