格里高蒂:从旧城到新城

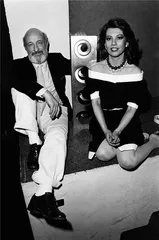

作者:唐克扬 意大利建筑师维托里奥· 格里高蒂与妻子玛丽娜·格雷戈蒂

意大利建筑师维托里奥· 格里高蒂与妻子玛丽娜·格雷戈蒂

很多年之前,我在一个商业建筑项目中结识了意大利建筑师维托里奥·格里高蒂(Vittorio Gregotti),最近,因为新冠疫情,听说这位92岁高龄的建筑师刚刚在意大利去世了。

说句实话,虽然看过他不止一篇论文,但是直到很久之后,我都难以把他和我在纸上认识的格里高蒂联系在一起。在学校的时候,我曾经参加了上海市政府组织的“一城九镇”规划研究,在那个时候,也就是20年前,中国的房地产高烧刚刚突破“37度”的时候,“新城”是个时髦的题目。格里高蒂先生是“一城九镇”中浦江新城的主要设计师,也是整个项目积极的推动者。在我认识格里高蒂的活动中,我只知道主办方延请的建筑师很有名,无论如何,也没有把他一带而过的意大利姓氏,和我在纸上熟悉的,理论有些高蹈的“理论家”联系在一起。由于不那么明媚的气候,他在上海郊区建造的那些建筑块面,并没有像在亚平宁半岛的阳光下那般浓重的光影。

今天倒回去看,包括浦江新城在内的新城,似乎并没有完全兑现它们当初描绘的美好蓝图,但是能够(哪怕只是在理论上)影响一个已经声名赫赫的地方的远景,这种诱惑是容易让人热血上头的。

事实上,建筑师的行当里也只有少部分人声称他们真的和“城市”有关。一部分人不甚关心他的建筑红线以外的东西,更多建筑师一生中只是改变了城市的一条花边,甚至只是帮助这条花边缝制了一条不甚可见的丝线而已。可是格里高蒂不一样,他的毕生追求就是用建筑推动城市,这种追求并不是依靠自上而下的权力,而是他笃信的理论主张。像他的同行,同辈米兰人阿尔多·罗西(Aldo Rossi)一样,他们的口号是把城市和建筑看成一对同构体,而非大小嵌套。城市是社会的实体的,是一种集体无意识的折光,与此同时,作为众多有形建筑物的构成体,城市又是带有强烈个人色彩的。因此,城市既是集体的“产品”,又是为集体而创作的“作品”,建筑师可以,也有义务参与其中。

这就解释了格里高蒂积极参与上海的新城项目的原因,事实上这个项目简直就是为他所设置的。它既是规划研究,又是看得到实物的建筑项目,既是可科学研究的对象,又允许建筑师设身处地去体验和感受。在他的故乡意大利,半个世纪之前,也曾出现过类似的历史机遇,鼓励了当时还很年轻的格里高蒂站到“城市”的高度去设计建筑。除了是著名的建筑杂志《Casabella》(意思是“漂亮房子”)的主编,他还是威尼斯建筑双年展最初的主要筹划人,威尼斯大学建筑教授……操心项目的同时,一个建筑师一生中能做这么多事,也是蔚为可观了。

但是格里高蒂的建筑并不具有很强的识别度,尤其是“设计”泛滥的今天,无论他那色彩斑斓的建筑体块、钢铁桁架大片玻璃,或是有时略显沉闷的“高现代主义”立面,都不容易让人多看一眼了。这或许也是我没有一眼把上海新城的设计者和《建筑的场域》那本书联系在一起的原因。这并不奇怪,因为人们习惯于把他的设计和“新理性主义”的标签联系在一起,尽管这并不意味着向后看,但有了这个紧箍咒的建筑师,作品容易“闷骚”。通俗大众把意大利解释成遍地浪漫,他们过于古老成熟的城市,却让秉持“新理性主义”的建筑师少有发挥的余地。在意大利,“城市”意味着一种已经确立、难以质疑的前提——“urban”这个词实际上就来自拉丁语——就像你直观地在垃圾无人清理的大街上感受到的那样,历史宁可进一步腐坏,也不像想象的那样易于自我更新,泥沙俱下并不奇怪。建筑史家、理论家弗兰普顿(Kenneth Frampton)形容意大利的当代建筑实践差强人意,正是源于这样一种“拜占庭”式的政治气候。

格里高蒂却正是在这种状况下胜出的,只有他能够代表这个群体,既不后退一步,又能在原理上提一种“供给整体社会的建筑文化理论”,不像他的未来主义父辈那样,他在不掀翻城市现状的前提下从中发掘新意。他声称,“现代建筑最坏的敌人是仅仅从经济和技术条件来考虑空间而忽略了场地的概念……”他著名的《建筑的场域》正是围绕着这个概念建立起来,也就是从集体的意义上去思考建筑:“在把一个支承转化为柱,把屋顶转化为檐饰之前,在石上垒石之前,人们总是先把一块石头放在地面上,以便在一个未知的宇宙中间识别一个场地,进而考虑它、修正它。”

于是,意大利在当代建筑中的弱项变成了它的优势。“环境”(或者中国建筑师更熟悉的“文脉”)本身就定义了“作品”。建造环境不是一个单独的物体,而是多层次的意义的积累。建筑师的意义不在于被动地接受城市的前提,格里高蒂说,他所信奉的建筑学的源泉不是原始屋、洞穴或是“亚当在天堂的房屋”之类的创世神话,实际上,建筑和城市永远无法脱离彼此,它们共生共死,也可以互相促进。还是弗兰普顿,他说,格里高蒂“……把土地的标记视为一种原始的艺术,其作用是在自然界的混乱面前建立一个人造的秩序”。他在1973年设计的卡拉布里亚大学中首次成功地落实了这种秩序。在意大利南部科曾扎,一大片农田中这座大学不是一堆互不相干的零散建筑,而是一串连在一起的线性的巨构。建筑变成了景观,景观又定义了这个原本空荡荡的地方——这就是他说的“场域”,它既是建筑的结果,又是建筑的原因。

在中国,似乎更容易通过一己之力定义一个强有力的“场域”,意大利的城市主义者的勉力而为,在中国好像轻而易举。“一城九镇”,就是一个把世界各国——主要是欧洲,包括意大利——的都市模型都拿过来,每个建筑师/事务所代表一个国家,就像是世界城镇规划的一片集锦试验田。但是最后促成的“城市生活”的密度实则大不相同:由于大的规划体系使然,中国的“新城”,没有几个能够达到西方传统城市同样细密的肌理,至多呈现了外观的相似,没有多少内在的联系。现在回溯起来,这种把各色城市主义的理论,像博览会一样变成“西洋景展馆”或者“主题沙盘集锦”的做法,其实在中国只是刚刚开始。

“新城”开发的广告,是靠另一种色彩斑斓的“地域主义”来推销的。“地域主义”的原意,在于用每个特殊的风土和地形中生长出来的建造“景观”,抵消现代主义无差别的“国际风格”的负面,这是格里高蒂一意推介的“场域”概念的基本面。但是到了半个世纪之后,它成了一种徒然的快速消费标签。记得,当时,我小心翼翼而又不无困惑地向格里高蒂先生提问,按他看,长江三角洲运河纵横的平缓地形,是如何和意大利往往建立在山丘上的城市结合起来的。

具体的问答过程已经记不住了。我只感受到了若隐若现的双重矛盾。第一个矛盾就是由“地域”和“环境”发端的关切,为什么最终可以在陌生的国度得以施展?完全人造的城市,按照格里高蒂的理论,是自我援引的,并非罗马哲学家西塞罗所说的“第一自然”,只要足够大、足够复杂,它的“语境”就是自己。第二个矛盾,是由与会的另一位中东土豪不客气地指出的,和格里高蒂的坚持相反,大众消费者,不只是中国的,其实很喜欢这种并非“原生”的城市,无来由的飞地式的景观,就如同展销会上的展品一样任人挑选。土豪并非建筑专业出身,但是很得意由他一手推动的那个臭名昭著的观光项目,让中国旅游者趋之若鹜——这种炒作成功乍听起来有违一般的情理,但是你想想,人们可不都是度“假”,没有度“真”呢?

建筑本身就是一个极为矛盾的行业。建筑思想家并不能保证他们的思想变成现实,弗兰普顿评论说:“格里高蒂的力量可能更多地来自于他思想上的批判性,多于他建筑中的理性教诲。”可是,没有多少建筑思想家,尤其是以“城市思想”为标榜的建筑师,能够抵御在世时将他的想法付诸实施的诱惑,罗西、库哈斯、汉斯·霍莱因、罗伯特·文丘里、伯纳德·屈米、斯坦·艾伦……可以拉出一个长长的单子。如此,他就难以避免和他的业主,甚至他的敌人坐在同一张桌子上讨论问题。出于完成项目的合作心态,他不能过于激进地向他们开战;与此同时,还有另外一个更根本的问题,就是长期以来以人的尺度为参考物,以可见的“形式”为基本训练手段,关心城市的建筑师如何能够真的“以小见大”?

葡萄牙贝伦文化中心

葡萄牙贝伦文化中心

格里高蒂出生的米兰也是这么一个矛盾的场所,或者说,另一个意大利。它一方面共享着从罗马,从蚀刻版画家皮拉内西(Giovanni Piranesi)以来内向的城市观,同时又是一个重商的大都会,比这个国家其他的部分更愿意拥抱“世界”。就像我们的“中国园林”,在“场域”的观念中,生造出来的城市人才能理解的新的“自然”,赋予了它自足的结构:它的经验是整一化的,富于纪念意味的,同时它所创造的这个世界也是彻底人工化的,咄咄逼人。这样的城市产生了人类学家所好奇的集体经验——我特别爱举的例子,是里卡多·波菲尔(Ricardo Bofill)迷宫一般的Walden 7,这是一个绝好的场域的例子,一种类型学手法不断繁衍自身,并最终成为难以忘怀的“大块”。它为后来的各种通俗文化所引用,包括成为电子游戏《纪念碑谷》的灵感之一。但是对于生活在那儿的人而言,他们的感受或许差强人意。

对于不同角度的外来观察者而言,场域也是另一种图像。在这个意义上,格里高蒂喜欢的,提出如何创造清晰“城市意象”的凯文·林奇的理论,也优先推动了中东土豪的旅游事业——这甚至是林奇自己也承认的。

无论是罗西、格里高蒂,或是林奇都是我的偶像,他们的理论是不无英雄主义色彩的。但是,目睹着罗马类型学在亚洲展开的陌生新世界,我们难免会重新思考我们自己城市的历史——另一种“场域”。 格里高蒂意大利经济意大利生活建筑