张永和:致敬中国建筑传统

作者:三联生活周刊张永和,建筑师

今年是中国营造学社成立九十周年。1930年,在朱启钤、梁思成等知识分子的努力之下,以中国古建筑为研究对象的学术团体中国营造学社创立,并逐步壮大,对中国古建的研究和保护产生了重要影响。在建筑师张永和看来,直到今天,营造学社的观念依然指导着当代的建筑实践。

Q:您如何看待营造学社在中国建筑史上的意义?

A:在中国历史上,建筑被称为“土木”,“建筑”一说是近代从日本传进来的。日语是由德语的“bau”字翻译而来。营造学社为什么用“营造”二字?我从来没多想过,以为这个机构研究的就是营造,明明白白。营造,就是建造,就是盖房子。换言之,营造学社给出了一个建筑的定义:建筑即营造。这其实就是中国传统的对建筑的定义:“土木”一词既是名词——建筑材料,又是动词——建造。建筑一词也同时是名词和动词。

直至今日,这个建筑的定义仍在指导着我们的实践,因此我们关注材料、结构,关注建造的方式及过程。2001年,我和当时中国几位年轻建筑师在柏林办展览,取名“土木”,其实也可以叫“营造”,因为我们就是要致敬中国建筑传统。有趣的是,欧洲现代建筑的先驱之一,密斯·凡·德·罗在1959年也曾给建筑下定义,他说:建筑是你小心翼翼地把两块砖头放在一起,就从那儿开始了。完全和中国建造传统如出一辙。

Q:中国建筑是如何找到自己的语言的?

A:多年来,中国建筑师一直在寻找中国的现代建筑。对我来说,有两个几乎被遗忘了的中国现代建筑的里程碑:一、傅熹年、尚廓二位先生于上世纪五六十年代调查并手绘记录浙江民居,在画的过程中,对民居进行了抽象,可以说是在纸上创造了中国的现代建筑;二、莫伯治、佘畯南等建筑师在六七十年代简化了传统建筑形式语言,用混凝土造了一批有广东地方特色但不复古的新建筑,强调轻和透,称岭南建筑,很有突破。有他们的工作在先,才有我们今天一批所谓做当代中国建筑的。有一点更是直接从他们那里来的:绕过官式的宫殿庙宇,在更基本、更鲜活的民居中发现现代性。

编辑 / 小朵 剪辑 / 辛军 设计 / 罗曼

| 封面大使 |

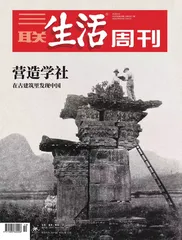

《三联生活周刊》新刊《营造学社——在古建筑里发现中国》,带大家回顾营造学社如何在三十年代对重新发现中国古建筑以及如何在古建筑中认识中国。

《三联生活周刊》每期都会邀请一位文化公众人物 / 明星来担任当期封面故事的引荐人(封面大使),以10分钟的音频形式来分享自己与封面专题相关的个人经历或知识、文化记忆。

点击下图,听到更多封面大使的声音 ↓