看到应县木塔

作者:唐克扬 木塔夕照。尽管周边建筑控制高度,但是从稠密的现代住宅区里,我们已经很难获得一个回望木塔的合适角度

木塔夕照。尽管周边建筑控制高度,但是从稠密的现代住宅区里,我们已经很难获得一个回望木塔的合适角度

摄影/宝丁

林徽因写到过梁思成是多么想去看应县木塔——它的大名其实是“佛宫寺释迦塔”:“我原本对这木塔没有太多的热心。原因是思成自从知道了有这塔起,对于这塔的关心,几乎超过他自己的日常生活。早晨洗脸的时候,他会说‘上应县去不应该是太难吧’;吃饭的时候,他会说‘山西都修有顶好的汽车路了’;走路的时候,他会忽然间笑着说‘如果我能够去测绘那应州塔,我想,我一定……’”

梁思成欲言又止。这是一种古老的心理禁忌,他怕轻言的事情往往落空,而这心愿对他来说又太重要了,在即将形成的中国古代建筑史的轮廓中,应县木塔将是几个“之最”之一。了解了这一节,或许人们就可以理解,后来这个32岁的年轻人真的去测绘这座建于辽清宁二年(1056)的木建筑的时候,为什么能“豁出去”——愿意冒着生命危险,双足悬空地爬过高达60多米的塔顶。

是的,不像我们早已从各种图片中熟悉这塔的形象,当时的梁思成,甚至连它的真容都不得而知,因而,才有了那个广为人知的故事。他写了封信发往应县,想要获得一张木塔的照片,由于不知道该寄给谁,他的地址是:“探投山西应县最高等照相馆”,没想到当真有人给他回信。“宝华斋”,应县当时唯一的照相馆,给他寄来了木塔的照片——据说梁思成以后就给全国的照相馆写信,照例附上薄资,索要那些外人未曾看到的当地古建筑照片。梁思成拿到这张木塔照片以后如获至宝,林徽因打趣说:“阿弥陀佛,他所倾心的幸而不是电影明星!”

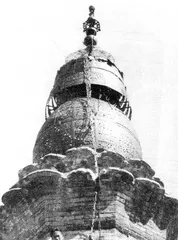

“塔刹”不仅是一根刹杆,而是砖刹座上砌重层仰莲座,砖仰莲之上再是铁仰莲,承鼓形的覆钵,和往上的相轮、圆光仰月、 宝珠、小圆伞等构成有变化的轮廓线。它本身是一座小“浮图”的意象

“塔刹”不仅是一根刹杆,而是砖刹座上砌重层仰莲座,砖仰莲之上再是铁仰莲,承鼓形的覆钵,和往上的相轮、圆光仰月、 宝珠、小圆伞等构成有变化的轮廓线。它本身是一座小“浮图”的意象

众生仰望

其实在此之前,应县木塔已经进入西方摄影者的视野了,梁、林绝不会是北京看到这辽代建筑的第一人。山西曾经是西方传教势力最早渗透的北方省份,可以想象,除了经书之外,那些传教士也不排除携带摄影机的可能。只是那个时候,就连梁思成也不曾看到法国访古者的画册,它在上世纪20年代就已出版,其中便有木塔的照片。

木塔如何不该是众生仰望呢?这个小城市,古代曾经热闹过的,是宋、辽、金反复争夺的“燕云十六州”之一,从五代至辽金出了好些大人物。当我们在凛冬的一天踏访时,木塔依然是地平线上显著的景观——政府特地颁布了针对它的城市设计条例,一段距离内,大多数建筑都建不了太高——可是,高压线塔、信号塔和晋北冬季依赖的取暖烟囱除外。

可以想象得到,在一览无余的地平线上,梁思成1933年夏天第一次真实地看到它之后的激动心情,对得起之前他日日夜夜的期待:“离县二十里已见塔(他后来又说,距县城三四十里已遥遥见之……),由夕阳返照中见其闪烁,一直看到它成了剪影,那算是我对于这塔的拜见礼。”

塔,是中古世界中国最重要的“高层建筑”,但它的原型并不必然高拔。据说,2500多年前释迦牟尼涅槃之后,弟子阿难等人将他的遗骸火化,烧出了色泽晶莹、击之不碎的珠子,称为舍利(“文革”期间,人们神奇地发现应县木塔的佛像中也藏着两颗佛牙舍利)。众弟子在各地为舍利修建坟冢,坟顶立一根尖刹,这种建筑,梵语称为Stupa,汉语译为堵婆、浮屠、浮图等。到了汉末,塔随佛教传入中国,印度Stupa的形式与中国的重楼结合起来,便形成了具有中国特色的各种风格的塔。

应县木塔的不同位置都有佛像,其中释迦像占了大头——这不仅是“释迦塔”的字面意思,也是塔这种建筑样式的本意。释迦以塔喻己,不管是埋藏经卷,还是佛牙舍利,塔的最初意涵其实都是“道身”的物化(Embodiment),塔就是佛,佛就是塔。早期的佛塔,譬如山东神通寺四门塔,体量形制分明就是佛“自己”,形式和内容难以分割。后来出现的辽金密檐塔、密宗的金刚宝座塔等等,在这个意义上,大概都可看成一种“观念性建筑”,不算“房子”。它们要么是实心或基本实心,不能登临,要么个头很小,内部空间狭窄,也并不鼓励人进入。所谓观念性的建筑,无所谓空间流线和序列,它们的体量、尺度和立面不能以一般的眼光看待,“内外”也有别于寻常建筑。

木塔旧影。在梁思成等测绘该塔前,1920年代晚期木塔已经经过一次修复

木塔旧影。在梁思成等测绘该塔前,1920年代晚期木塔已经经过一次修复

这样的塔,简直就是为了造来从四面八方“看见”的。不仅渴慕于前,梁思成对他的初次“看见”也念念于心,以至于他在论文中也饱蘸笔墨,重书了这种第一印象浮现的完整过程:

“由怀仁县或山阴县向应县行在桑干河平原上,距应三四十里,即可遥见木塔。我们所得塔第一个印象,是在一个九月中旬的下午:先在二十余里外,隐约见塔屹立。到夕阳西斜时,距城约十二三里,塔身反映成金黄色,衬着深紫的远山,灿烂闪烁着。暮色苍茫时,距城五六里已不见远山,而木塔伟大的轮廓由四面平凡的低矮中突兀耸立,塔顶放出微光一点。我们到城下时,塔影便消失在迎面城墙黑影的背后。”

即使作为一篇散文范本,这段描述也可圈可点,今天的研究论文里绝少出现这样的文采。大多人在意的是建筑内部的结构,一路看见佛塔过程的细节,当代建筑师张永和却注意到了,它涉及建筑形象和建筑空间感受的不同认识:“当时天色已晚,营造学社的建筑师们透过暮霭遥遥看到的拔地而起的佛宫寺释迦塔是一巨大的剪影……他们对木塔的第一个感性认识不是它的空间,而是它的形象,平面化了的形象。暮霭消解了进深感。”

梁思成最初赶到应县的路程已不能精确考订,但是想必大致是先到怀仁,最后一程,走的是由怀仁与应县县城连线大致重合的那条直道,所以他看到的木塔,应该是视野尽头越来越大,愈发清晰。今日我们由大同再去这个方向,却不必经过怀仁了,55号二广高速先折向西南,再经大运枢纽向东转上18号荣乌高速,几乎是垂直于最初梁思成到达的来路,和远方的地平线平行。在目力所及之处,木塔在视野中蓦然出现,不大不小,已经和周边的杂景混在一起,谈不上有多么惊心动魄了。

无论如何,在建筑师后来绘制的应县木塔的立面图中,残留着这个层层深入的原始印象的痕迹——事实上,梁思成对“印象”和“结构”同样看重。第二天早上,在很近的距离内,梁思成看到的已不是神话般的木塔身影,而是真实的美丽:“……在光耀的晨光里,天是蓝得一片云都没有,塔身的木构架,油饰全脱落,显出纯润的古檀香色,构架间的灰墙反映着带红色的晨曦,而塔顶上的铁刹更不住地闪烁……”依据技术的直观,建筑底图尺寸比例异常精确,但是反映建筑实地的总体效果,则结合了西方建筑师当时习用的水彩画法,体现了空间的进深,是精确之上有意地模糊。

木塔丰富的题额本身是塔的一部分。塔身正南面:第三层为金明昌五年(1194)代昭信校尉西京路盐使判官王瓛题“释迦塔”,第四层为明武宗朱厚照正德三年(1508)题“天下奇观”。第五层为明成祖朱棣永乐四年(1406)题“峻极神功”

木塔丰富的题额本身是塔的一部分。塔身正南面:第三层为金明昌五年(1194)代昭信校尉西京路盐使判官王瓛题“释迦塔”,第四层为明武宗朱厚照正德三年(1508)题“天下奇观”。第五层为明成祖朱棣永乐四年(1406)题“峻极神功”

我们“看到”什么样的木塔?

不经意间,我们触及了一个多少拧巴的话题:我们各自“看到”的,到底是什么样的木塔?认识古代是在现代的时间里,而且首先是特别时刻里的个人感受,是隔着一段距离望见的。木塔的当代观感,并非如“测绘图”这个名称那么简单。张永和曾写道:“(现代建筑制图所依赖的)线性透视的前提是时空分离。然而时间空间在人的经验中并不可分。”

营造学社的建筑师们千里迢迢造访此塔,原因当然不止于“看见”。他们的主要目的还是“理解”,了解这幢规模庞大、形制异常复杂的建筑和法式的关系,考订它在建筑史上的地位。据说,“砍光黄花岭”才获得数千吨木材建起来的木塔,使用了54种不同的斗拱,堪称木结构的博物馆,如同梁思成所说,“不见此塔,不知木构的可能性到了什么程度”。很久以来,在探险旅行中遥遥看见地平线上宝塔的外国人,对这种中国独有的建筑样式也充满好奇。除了类似于梁思成的远近之观,他们所惊讶的往往是这种建筑极为单纯的平面——如同现代摩天楼,每层都一样。然而他们不知道的是,由印度塔发展为真正的中国塔也经历了非常长的时间,他们不大会理解这种静穆的建筑真正的宗教意涵。于是,在经历着某种古-今的时间转换时,异国体验会带来陌生的美感,但他们并不都能如营造学社的建筑师们那样,由远观又进入到佛塔的“内部”。

尤其是在南北朝时期,佛塔的规模经历了一个空前的跃进时期。首先是极“大”了,应县塔的尺度可能只相当于历史纪录的一半——创造纪录的是北魏首都洛阳的永宁寺塔,据说它可能高达140米。然而更为重要的,是理解这种巨型佛塔形制跃进的方式,它是最初塔-墓不分的“佛身”的简单放大,还是更小尺寸的佛塔形象的层层堆叠?

第五层内槽东南,可见《毗卢真境》匾

第五层内槽东南,可见《毗卢真境》匾

第一种可能,或许和佛教独特的空间观念有关——那就像孙悟空的变化一样,某种东方式建筑的尺度是不固定、不绝对的,随着人的念想,可大可小;建筑的内部也趋于模糊,随着建筑抵抗重力的不同需要,可有可无。在暮色之中看到的应县木塔并没有可以精确感知的尺寸,它只是特殊于“四面平凡的低矮”而已。当你爬上塔去,才领略到高塔之危,以及它和地面上低伏建筑的大小比例。

但是,假如是人以自己的肉身去度量的内部空间,第二种意义上的“大”塔就要有真正的“层”数了,每层对应着独立的礼仪方位,有自己的供奉和陈设。应县木塔实则如此,它相当于将许多一层的木结构彼此叠加在了一起,是一摞五个不同格式的“立体佛堂”。为此,在这个时期已经发展出了特殊的垂直构造方式,使得空中每一层的楼板,可以通过过渡层连接到下一层的托举结构上去——用陈明达(营造学社成员,著有《应县木塔》)在分析蓟县观音阁时的说法,就是由早期的“阁道”演化出了“平坐”,使得楼上可以再有楼。从总体布局而言,为了给中心的佛像和人的活动留出空间,木塔采取的是内外两圈柱嵌套的“金厢斗底槽”形式,而不再像早期塔内中央那样,留有土木混合的塔心柱了。类似于现代某些高层结构的做法,木塔每一层的结构都独立形成一个三维网络,横竖整体连接,这种结构不仅有更好的力学表现,还可以印证其中“人”的明确无误的存在。人在塔中的行动自有其意义:入塔礼拜的方式既延续着早期佛教的“旋转”,循环不已,同时也有殿堂空间单一的“面向”。

从外看木塔之美是有原因的。高宽比例和用材制度趋于成熟后,塔的轮廓处处暗合定数。人们发现,应县木塔的第三层是全塔立面构图的中心,除去塔刹的部分,第三层中点正落于高度的一半;其余各层下大上小,是以第三层为基准增减而成;第三层一圈立柱的周长,恰是全塔的高度。

从内瞻仰圣容却也有计较,上下是不同的计较:即使不了解各层间微妙的经义转换是从“华严”到“辽密(宗)”,一个普通人也可以察觉到佛像布置方式的梯次变化。一层一佛危立,再往上去,二、四层变作了“华严三圣”的格局,三层、五层为“四方佛”。佛像不仅造塑精微,关键在于它们自身就构成某种空间情态。佛像高者如底层大佛,达11米,小者如童子,排列或全朝向一面,或者彼此俯仰呼应,或者背身而坐;底座或四方,或八角形——是不同的宇宙“模型”,上下叠加在一起。

对于一个既远望佛塔最终也入塔礼拜的人而言,塔内外是不一样的经验。尤其是今天,在一个特殊的气候里,甫一登塔,我就感受到了这古代室内自成一体的肃穆,像是坠入了另外一个时空。在地面上的小车里遥见地标时,并不觉得它有多大,多高。但是和摄影师只两个人待在塔里,才感到塔内空间的空旷——新中国成立之初曾经在塔里开过“万人大会”,由此可见一斑。不像后世大佛殿的陈设往往占足层高,塔中佛像大部分只有每层的半高不足,它们头顶上的余地,越发显得室内出人意料的高严,使人生畏。在滴水成冰的酷寒里,塔内只有洒到阳光的部分,才有一丝暖意,一只鸽子已经冻毙,另一只似乎是受了伤飞不动的鸽子,就挨在门扇间的最亮处,一寸寸地撵着夕阳挪动。

木塔塔内随处可见的斜撑,和水平垂直结构以及斗拱共同形成犹如编木状的立体结构

木塔塔内随处可见的斜撑,和水平垂直结构以及斗拱共同形成犹如编木状的立体结构

即使在古代,这种内外感受的分歧也一定存在。古人习惯的是静观,就在永宁寺塔已经演化为楼阁样式的时候,北魏的君臣们还在激烈地争论着,人在塔中不那么“安分”是否妥当:“宝塔高华,堪室千万,唯盛言香花礼拜,岂有登上之义?”(《魏书·崔光传》)同时期的嵩岳寺塔便不能登临,它以砖叠涩的每“层”外出檐只有形式的意义,并不对应室内空间。事实上,直到应县木塔的时期,佛塔也依然存在着真假“层数”并存的情况:辽代异常流行的密檐塔样式,“十三”层数的数字只具象征意义,基本实心的塔是不能登临的。应县木塔中则存在着“明层”和“暗层”的说法,外面看是五层,里面实则九层;五层“明层”间的四层过渡层,是无窗的“暗层”,环绕着建筑的周边,中间“跃层”,保证了木塔的室内比外表看起来更高。

于是,取决于不同的建筑认知方式,出现了里外不一致的情况。

绕着外围檐下的回廊,走过木塔的每边,去捕捉能暖暖身体的向阳一侧,俯瞰地面上渺小的生灵……我意识到,建筑里有好多意味深长的不同“圆圈”,只是有的首尾相连,有的是螺旋向上。我不禁想起了另外一些非同凡响的古代、现代建筑,和木塔或有近似的意匠。比如弗兰克·L.莱特在纽约的古根海姆美术馆,这幢由一个连续的内旋坡道组成的建筑,从外面看或许给人多层建筑的印象,但建筑师本人坚持认为:它只有一层,以示他与高拔的曼哈顿之格格不入——相形之下,在佛罗伦萨,布鲁内莱斯基的圣母百花大教堂本只有一层,他却也“多此一举”,在那著名的穹顶夹层里塞进了一条“登天”的步道,人们可以顺着这条道爬到最高点。又比如路易斯·康在美国加州的索尔克研究所,把包含建筑设备和其他实用功能的“服务层”放在看得见的楼层之间,创造出他的“明层”“暗层”,使得兼顾实用之余,主要楼面可以异常整饬、统一。古今中外大匠殊途同归,仿佛都是在突出建筑的某种不可言喻的精神性,脱胎于矛盾之中,用路易斯·康的形容词,是“静谧之光”;在莱特看来,是化繁为简,无比复杂的构造做铺垫,只是为了完成一段中古人才可以理解的、特殊的朝圣之旅。

第五层天花平棋,可能也是塔中唯一原状“天花”

第五层天花平棋,可能也是塔中唯一原状“天花”

从中古开始就络绎不绝的登塔者,大多追求的是从塔内“远存瞩眺,周见山河”(《魏书·崔光传》),多少带有一点不那么严肃的企图,以致为人诟病。梁思成却始终庆幸自己能“看到”应县木塔。在艰苦卓绝的测绘工作之上,他仍强调,对他而言这首先是“眼福”:“绝对的overwhelming(使人绝倒的,作者注),好到令人叫绝,喘不出一口气来半天!”他形容:“……使我愉快得不愿忘记那一刹那人生稀有的由审美本能所触发的锐感……”相信在那个只有乘驴车才能由大同至应县的时代,即使一般大众也会深有同感,因为仅仅就它的体量和宗教权威,这塔就已经倾倒众生了,一般人并不奢望窥破它的秘密,正如梁所看到的,它“就像一个黑色的巨人,俯视着城市”。

80多年过去了,梁思成留下的测绘图中只是一座“正确”的应县木塔。讽刺的是,就在他幸运地“发现”了它不久,因为受到不久后当地士绅错误维修的影响,木塔已经加速倾斜了,成了一座斜塔,在塔的三层以下,你尤其可以看到那些变形的柱子和门框歪斜的程度。2002年6月,国家文物局和山西省政府组织全国40多位专家(包括7位院士)评议征集到多个木塔大修方案,但是人们面对如此复杂大型的古代结构,竟然感到无从下手——真正完美的木塔也只存在于建筑学家的测绘图纸中。

第四层“华严三圣”,也是梁思成认为塔中最富戏剧性的造像。迦叶、阿难立侍在须弥座上三重莲瓣中的卢舍那像左右。文殊、普贤乘狮及象行走在两罗汉前。两个菩萨一垂足,一趺坐

第四层“华严三圣”,也是梁思成认为塔中最富戏剧性的造像。迦叶、阿难立侍在须弥座上三重莲瓣中的卢舍那像左右。文殊、普贤乘狮及象行走在两罗汉前。两个菩萨一垂足,一趺坐

木塔“浮现”的角度

不管怎么说,木塔已经安然挺过了它的第一个千年,今天依然屹立于应县县城的正中,附近残存着的城墙印证着它最早的位置。只是人们对这木塔的敬畏已远不如前,虽然周遭尚无挑战它的制高点,但是无趣的现代建筑已统治了小县城,更不用说各种暗含着“现代”能量的建构物,我们在高速公路上就已经看见的仓库、工厂,它们对于木塔的挑战并不仅仅只有看得见的高度。

大塔威势已去,我们只有由当年的图纸来复原那使梁思成万分激动的“看到”。

在梁思成“看”来,对古代遗产的敬畏和对它的深入了解是不妨共存的。完整的建筑图绘既使人“知道”又使他们“看到”:“……外景、内部、全貌、局部、细节的立面图或透视图,素描或者着色……模型……”侧重于“科学”“客观”的“建筑事实”,表达得更多的是建构的逻辑、结构和理性,更广义的“如画”的建筑,是空间的实际感知和“建筑事实”混融之后的产物,它使建筑在人的感性中得以重生。但是现在的建筑文化追求的是视觉的“效率”,从点到点的建筑旅游者,眼中是即时的震撼,他们很少再会在如此漫长的路途上,期待一座建筑形象的最终浮现。

我没有看到过远景之中的应县木塔历史照片,因此,我也无法印证梁思成到底是从哪个角度“第一眼”看到它的。在离去之前,我和摄影师商量,也许应该在太阳落山前,寻找到一个从远方——五里?十里?——看这建筑“浮现”的角度。在我们到达的北方是相对开阔的田野,但走没多远就上了前述的高速,这条路本身就截断了梁思成昔日的来路。也许,城市中会有一个更合适的观察位置?在塔的其他三面,现在有了大片不高也不矮的现代民居,以及围绕它们的各种各样的围墙。从居民区的巷口,因为地势稍稍高起,你看得见巷子尽头东边木塔的对景,正被逐渐西沉的夕阳照亮,再换一个巷子口,又看到它的身影。虽然这大概不是梁思成曾观察过的景象,似乎也是个不错的角度,可以见到这座古建筑和它城市语境的关系。

然而,再往里走几步,塔反而看不见了,地形低落下去,升起的围墙一遍遍地挡住了我们的视线,并不大雅观又闾巷曲径的城市,就像个莫测高深的迷宫,让人莫名其妙。向附近的居民打听,他好心地提醒我们,“再往里去不远就是,可以买票看塔了”,我们无法解释自己“特殊”的爱好,只有报以苦笑。

这些,连同塔里倾斜变形的梁柱,都是教科书中严谨的线条图所不曾反映出的,只有身临其境才能明了。但是,有意思的是,一年年在此实习的建筑学生,还只是带着那些“正确”也无外物的测绘图,回到他们的职业生涯中去。

90年代中期,随着中国建筑设计教育的多元化,出现了“不可画建筑”对于传统建筑图绘观念的挑战,它强烈地质疑:困守在教室里,俯身在绘图板上“画”出来的建筑,如何才能折射出变动中的建筑经验?空间无误差的投影,如何简化了时间中将播迁、摇晃乃至濒危的建筑的命运?换言之,被固化的建筑“印象”如何可以复原那最初的“空间”?可是,最初留下这些精彩的建筑画的人,在他爬上咯吱咯吱的木楼梯之前,分明也是有过一段精彩的“看”到历史的体认的。

我们只有期待另一次激动人心的发现古代木塔的旅程。 建筑空间应县木塔古建筑营造学社