揣测《唇语》

作者:驳静 爱尔兰话剧《唇语》已经在很多国家和地区演出,去年受到乌镇戏剧节的邀请,今年终于成行

爱尔兰话剧《唇语》已经在很多国家和地区演出,去年受到乌镇戏剧节的邀请,今年终于成行

出人意料的开场

乌镇大剧院的序厅是个300人的中小剧场,我提前五分钟到,位置在第九排。舞台上除了一面屏幕,两把椅子,别无他物。中央站着一位穿西装的微胖男士,他胸前挂着工作证,红色缎带,如果凑近看,上面写着他的名字是马修。看样子,演出开始前他得说上几句。舞台右侧角上还有一位音响师,年纪稍大,戴着耳机,沉浸在自己的世界里。

剧场没有坐得特别满,比方说第四、五排都还有些许空位,犹豫了一下,按下了试图往前坐几排的企图心。我瞧了一眼手机,7点半整,看来演出是要延迟开场了。果然,马修开始安抚观众。大意是,剧组还在后台准备,演员嘛,对形象总是过分在意,请大家少安毋躁。

能说的话都说完了,演员还在磨叽。马修看了看表,终于找到一个新话题:论乌镇大剧场的先进性。“你们看,我说什么它都能实时翻译,太高级了。”这时我才注意到舞台屏幕上方的电子屏幕,还真是一字不差地准确翻译着马修的废话。“我再试试,是不是说啥都能立刻翻译出来。”马修又说了一句无聊的废话,屏幕紧紧跟上。

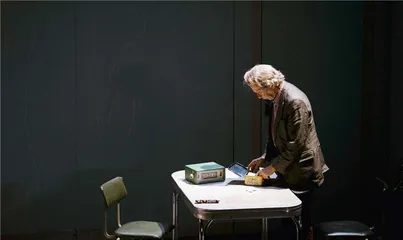

终于,演员准备好了,上来一个老头儿,头发有点白,瘦瘦弱弱地在那条椅子上坐下了。马修说:“欢迎大家到来演后谈。”最先听到“演后谈”的时候还有观众在笑,以为马修在开玩笑呢,渐渐地大家都明白过来,这就是演出了——早在马修站在台上看着观众入场时,演出就已经开始了!我回过神来,心想,竟然就上当了。只消想一想,刚才字幕的实时性和准确度都太不对劲了。

都柏林正点剧团(Dead Centre)三幕舞台剧《唇语》(Lippy)的开场,让所有观众感到意外。不过,这个充满灵气的小聪明,并没有草草了事。当主持人马修和演员坐下来,开始所谓的演后谈,他们讨论的主题便是“唇语”。唇语是什么?为了搞明白这一点,导演本·基德和他的团队跟一位唇语专家做了几场工作坊。本·基德学到一个有意思的点,唇语基本只有当阅读者能看到嘴唇的正面时才有可能读得出来,即便如此,最厉害的唇语专家,都不可能凭空区分出“pear”和“bear”。

本·基德最初对唇语感兴趣,是它既在隐喻“将语言放入嘴中”,某种程度上又是“听到弱势者真相的方法”,其中的哲学思辨引人玩味。当他意识到,“pear”和“bear”之间需要上下文才能作区分时,与第二、三幕的故事有了现成的连接。

《唇语》第二幕一开场,我心头随之一紧,因为舞台情绪骤然变得灰暗且压抑。第一幕中,除了唇语是什么,二人当然也谈到了他们的演出。2000年,爱尔兰发生了一桩令人不解的自杀事件。一个女人和她的三个侄女,将自己关在家中40多天,最终绝食而亡。尸体被发现后,人们去探寻原因,发现更惊人的事实,她们将自己曾生活在这个世界的所有记录全都销毁了,那是前互联网时代,一旦证件、照片、往来信件、水电单和信用卡账单付之一炬,人的痕迹就被完全消灭了。对本·基德来说,四个女人的生活真相失去了上下文,人们无法准确地得知,究竟发生了什么,为什么要自杀,为什么要用绝食这样残酷的方式终结自己的生命。

所以第二幕虚构了“绝食现场”,正是第一幕演后谈所谈论的话剧。但没人知道真相,本·基德说他们所做的,不过是“将语言放入她们嘴中”。现实中,为数不多的记录是一段监控录像,商场的CCTV拍到了其中两个女人消失前的一次逛街行动。于是,警察特地找了唇语专家去解读这个画面,试图通过语言揣测她们的心理状态。

爱尔兰话剧《唇语》

爱尔兰话剧《唇语》

奇异的小戏

《唇语》短短75分钟,每一分钟都在抓取注意力,尤其是最后10分钟的独白。

此时绝食现场隐去,大屏幕再次降下,屏幕里出现一张嘴的大特写。一张女人的嘴,口红偏粉,占据整个屏幕;一张老女人的嘴,嘴唇上下布满皱纹。镜头直视这张嘴,它张开说话的时候,牙齿、舌头、唾沫,甚至口腔更黑暗的深处,都在直勾勾地攫取观众的眼睛。

这个画面足够触目惊心,并且让观众席上的我无处可逃,我发现我在逃避,最后不得不将视线往上移,盯着字幕看一会儿——此时的我庆幸刚才没有往前挪,坐到离屏幕更近的位置去。

“将语言放入一张嘴”,这段独白还原了本·基德这句话的本来面目,只不过,效果令人不适。“我总是难以想象,作家擅长的这件事,是如何完成的,如何凭空为一个人设计语言。”本·基德说。前两幕,本·基德表达了他对强行安置语言的厌恶,或者说,无声的监控摄像也好,第二幕语言的匮乏也好,最起码他站在消解语言、停止揣测这一立场上,最后这段独白却与这个立场有天然的冲突。

怎么解释这段独白?在第二天的采访中,本·基德是这么告诉我的:“从始至终,我们都无法得知这几个女人在说什么。最后10分钟,我们终于有机会听一听她们的声音了。这个时刻称得上万众期待。但她说的这10分钟总结起来是一个字:滚。她不想在这里,不想说任何话,不想跟任何人交谈。的确,当独白出现的时候,与我们原有的观念互相矛盾,我们一直在表达的那个东西坍塌了。但情绪推到此刻,独白是最好的终场。”

1972年,爱尔兰剧作家贝克特创作了一个短剧,叫《不是我》(Not I),《唇语》最后这段独白形式上的灵感正是来源于此。为此,本·基德邀请爱尔兰著名编剧马克·奥哈洛伦(Mark O'Halloran)“客串”,为《唇语》创作了最后10分钟。独白的内容,是诗意的,含义模糊的,而它的画面是“恶心”的,带有一丝奇异感,“但愿观众离场时,总结他的感受是,它奇异而独特,以前从来没看过这样的东西”。

第七届乌镇戏剧节,有像《三姊妹》和《卡拉马佐夫兄弟》这样的经典“大戏”,也有《为什么》这样的大师彼得·布鲁克的晚年之作,但小戏《唇语》却因为它的奇异而打动了许多观众。走出剧场,仍然能记住它的许多场景。第二幕中,四个女人在房间里无序地活动,某个时刻,餐桌被推到最深处,横放过来,紧贴墙壁。女人们钻入桌子底下,将身体横过来继续用餐,空间像是被旋转了90度,但一切照旧。这不知是绝食的第几天,但显然已经接近底线,时间和空间逐一变形,在她们的意识里错乱生长。“我还存在吗,还是我已经不存在了?她们的精神陷入痴茫。”本·基德说这是他们为饥饿想象出来的一个形态。

2013年,《唇语》在都柏林首演,获得了该年度《爱尔兰时报》的最佳戏剧奖,在第二年的爱丁堡艺穗节(Edinburgh Festival Fringe)上获得了鼓励新剧本的“首奖”。摆在戏剧导演面前的两条路,重排经典,或创作全新的作品,本·基德选择的是后者。“重排经典剧目的意义在于,提醒人们这部作品的伟大,但这个想法不能使我兴奋。创作全新剧本对我来说,意味着更大的自由,意味着发明一个全新的东西。”

本·基德说他的创作方法是:寻找那些倘若发生在舞台上会令人感到奇怪的事“每部新剧都是一个全新发明”

本·基德说他的创作方法是:寻找那些倘若发生在舞台上会令人感到奇怪的事“每部新剧都是一个全新发明”

“80后”导演本·基德出生于德比郡(Derbyshire),它在英格兰中部,靠近曼彻斯特。父母都就职于一所高中,他是家中长子,底下还有一个弟弟与两个妹妹,从事的职业全都与戏剧无关。他大学学的是哲学与文学,从小对表演感兴趣,因此在大学期间做了不少尝试,毕业后索性去演员学校读了几年。之后几年,他发现自己是个失败的演员,也得不到太多表演机会,“又还想继续待在戏剧领域里,看是否能够创造出一点东西”,就转向了戏剧导演,没想到因此大放异彩。

2012年,本·基德与另一位年轻导演共同创立了正点剧团,《唇语》是他们的第三部作品。几年间,本·基德获得了若干个年轻导演奖,成为英国戏剧界的一颗新星,尽管如此,本·基德说他并不确定会将戏剧进行到底。在欧洲许多国家,戏剧导演通常大学就修习了导演科目,演员也来自表演系,换言之,戏剧人大都是学戏剧出身。但英国有点不一样,本·基德说他认识的许多戏剧从业者都不是科班出身,他们在大学学了一个专业,但是为了逃避它,闯入戏剧社团,然后他们发现这比写论文或做手术有意思多了。他自己就是其中之一。

三联生活周刊:《唇语》第一幕轻松,第二幕突然滑向了沉重和阴郁,两幕之间巨大的情绪落差,是如何处理的?

本·基德:第一幕轻松调笑,随之而来的却是封闭空间里的沉重对话。这是我认为沉重故事应当被讲述的方式。“演后谈”这个主意冒出来的时候,我很喜欢,就想着能否把它和四个女人的故事捏合起来。极端情绪是对生活的效仿,因此情绪流转是重要的。这个故事严肃、奇怪,还让人感到害怕,这个轻松的开场奇袭了观众,在观众没反应过来时就已经卷入一场戏剧阴谋。它的目的是让观众钻到舞台背后、生活背后,并且紧迫得没有时间缓和。当观众走出剧场,可能会跟朋友讨论说,难以想象,这两幕竟然是同一部戏,我们的目的就达到了。

三联生活周刊:四个女人选择绝食40多天然后死去,这个悲剧事件当时是如何被讨论的?

本·基德:2013年,我们重提这桩案件时,大家都会说,哦,我对这件事有印象。2000年事情发生时,媒体有大量报道,但这个奇异的绝食自杀事件,随着热度褪去,也像多数事件一样无人再提。她们断掉了让世人理解她们的后路,销毁档案和文件,她们生命存在过的痕迹,因此她们的故事一直停留在无人能理解的状态里。当时的记者调查出来一些细枝末节,比如她们是虔诚的天主教徒,或许她们相信死后能见到上帝;其中一位年纪非常大了,而且病得非常严重,或许其他三个人决定陪她一起死;再比如她们曾经历一次因为租金上涨导致的不得已的搬家,她们曾生活的社区里有许多大工厂的员工。但这些细节,不足以解释她们的极端选择,它给爱尔兰人留下的是一个巨大的空洞。

三联生活周刊:用现在的眼光去看,这是个一定会引起全世界关注的悲剧事件。

本·基德:当时却并非如此。它只是爱尔兰的一个本土事件,甚至,它都没有大到引起英国媒体的关注。我想你是对的,如果它发生在今天,由于互联网和社交媒体,会引起全世界的好奇心,但2000年,这一切都只在爱尔兰群体里消化了。即便在爱尔兰人心里,也没有激起太多“奇异”之外的情绪。当一件事没有更多的解读空间,不拥有悲剧的隐含意义,它的传播范围就会非常有限。比如最近发生在英国集装箱里的越南偷渡案,全世界人都在讨论,因为这背后有全球化的问题,贫困的议题,但这四个女人的绝食非常私人和封闭。

三联生活周刊:你们在创作《唇语》时,有寻找到答案吗?

本·基德:没有,事实上,我们刻意不去寻找答案。我们有猜想、揣测和感受,但是没有答案。80年代,爱尔兰共和军的绝食抗争活动影响了一代人。再往前数100多年,爱尔兰又经历了马铃薯大饥荒,导致人口锐减四分之一。所以绝食和饥饿,在爱尔兰民族性里存在感非常强。但我并不认为这是她们做决定的原因。一切都只是猜测。在这个前提下,我们用演后谈开始这部剧,刻意驱逐观众的信任,因为他们在看一部从没看过的演出的演后谈。这是我试图让唇语与这件事建立联结的着落点。

三联生活周刊:看你的创作经历,让我对英国年轻一代戏剧人的生存状态感到好奇。

本·基德:对年轻一代的戏剧人来说,生存状况是挺难的,起码比以前难了。因为政府对我们的支持没有以前多。我出生在英国,到爱尔兰创作,算是找到了一个挺好的开端。爱尔兰是一个小国家,社群对戏剧的支持力度非常大,小而友好,这就很适合年轻艺术家在这里开始他的创作生涯。不像伦敦,它的庞大会让你感到害怕。所以我们的作品很快就能被足够多的观众看到。但作为一个小国家,在资源方面和观众层面,你很快就山穷水尽了,所有人都看过所有作品。所以像到乌镇来演出这样的机会对剧团来说,总是弥足珍贵,这意味着,作品能见识到全新的观众。从谋生的角度,年轻艺术家,特别是试图创作《唇语》这样奇怪作品的年轻艺术家,仍然过得艰难。我们的生活是从一个项目到另一个项目,所以我们总是说,我们的生活最多只能像上一个项目那么好。

三联生活周刊:但还是有大量年轻人在过这种游牧式的“艺术家生活”,你感觉到这个时代的文化土壤对这种生活是包容的吗?

本·基德:有一种说法,说那些大学学习戏剧科目的人,是因为不想长大,于是选择了一个不严肃、毫无用处的专业,毕业后找不到工作,理直气壮继续鬼混。这说法我挺认同,有时候我看着戏剧之外的现实世界,会想,算了,请让我在这个角落再多待一段时间。逃避庸俗琐碎的日常生活,这想法听上去有点傲慢,对生活本身的傲慢,所以这也是我不会抱怨的原因,我们没什么钱,也总是挣扎着寻找下一个项目。关于艺术家生活,大卫·林奇讲过一个体验,他说他年轻的时候,有一天去一个艺术工作室,看艺术家们在工作,有人在画画,有人在雕塑,都在搞些什么。他看着这个画面就想,稍等一下,一个家伙从床上爬起来,踱到工作室,跟颜料斗争一会儿,企图创作点什么,喝杯咖啡,见几个朋友,可能回来再胡乱弄一点。林奇就想,哦,这就是所谓的艺术家生活,那我也想要。 唇语艺术戏剧爱情电影智利电影爱尔兰