发现甲骨文(上)

作者:刘周岩 中国社会科学院考古研究所收藏的刻辞卜甲,这样一版完整的龟甲十分难得,多数龟甲出土后即破碎成小块(蔡小川 摄)

中国社会科学院考古研究所收藏的刻辞卜甲,这样一版完整的龟甲十分难得,多数龟甲出土后即破碎成小块(蔡小川 摄)

大地的秘密

走进罗琨的家,北京朝阳区街道的喧闹立刻被摒除在身后。年近80岁的老人独自生活在这栋中国社会科学院的宿舍楼里,家具和陈设是最朴素的款式,一切空余的空间都摆满成套的书籍——甲骨金文和历史考古。屋内的每一张家庭合影、回忆册,也都围绕着这个主题变换。不仅罗琨自己,她的丈夫、父亲母亲、叔叔舅舅、祖父外祖父,都与甲骨研究有着密不可分的联系。这户隐匿在平凡居民楼的住家,仿佛是一处时空的飞地,通往甲骨文——中国发现最早的文字的世界。

提及自己研究的某处甲骨文内容,罗琨总能迅速起身,在几个屋子之间穿梭寻书,也许是十三卷本《甲骨文合集》中的一册,也许是《殷墟文字甲编》《乙编》《丙编》中的一册。这两套书分别由中国社会科学院和民国时期中央研究院整理出版,一页页影印着各自收藏的甲骨的拓片和照片,总数均达数万片。除了大型图书馆,这两套书极少会在寻常人家里出现,每一册都十分巨大,罗琨搬动起来稍显费力,却熟悉书页中内在的路径。

所谓“甲骨文”,是刻在龟甲和兽骨上的文字,是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,绝大多数是商代的占卜记录。中国古史叙述中,三皇五帝的传说时代之后,便是夏、商、周这长达约两千年的“上古三代”,然后迎来秦始皇大一统。

商朝约在公元前1600年到公元前1046年,一向被认为是最重鬼神而带有神秘色彩的朝代。商人用龟甲和兽骨进行占卜,商王提出自己想预测的事件,背面经过钻凿的甲骨在暗火灼烧后开裂,甲骨正面显现出不同的纹路,经过专门的解读,凶、吉得以昭显。兆纹通常是一个竖道,一个横道——这是“卜”字的来源。占卜记录就刻在当次占卜所用的甲或骨上,由此形成了大量的甲骨卜辞。

罗琨翻出《甲骨文合集》,指着一幅拓片举例释读:“《合集》10405是一条故事性强的卜辞,商王武丁要去田猎,卜辞记载武丁亲占,将有灾祸。次日出猎,果然出了车祸:小臣驾的车车轴断裂,马撞上岩石,殃及王车。甲骨文‘车”为象形字,文中用车轴断裂、两轮错位的车形表示出事故的车,而用车厢、车轮、车轴完整的车形表示王车,非常生动。”

这位遭遇车祸险情的武丁王,是商朝相当特殊的一位国王。文献记载,小时候他在民间长大,看遍了社会百态。即位后,四边方国的袭扰愈加频繁,武丁似乎面临着不小的压力。文献还记载他“三年不言”,这个传闻在孔子的时代就已经引起困惑,《论语》中子张去问老师武丁为什么不讲话,孔子只给了一个差强人意的答复:不只武丁,古人大概都是这样吧,也许是因为丧父之痛。其实孔子感慨过,因为“文献不足征”,商代的事他也弄不清楚。

孔子比武丁晚大约700年,那时人们对商代就只有模糊的认识了。在甲骨文发现之后,人们才得以进入一个丰富的商代世界——卜辞中记载着战争的胜利、奴隶的逃跑、流星雨的爆发、国王的梦境和一个个鲜活的人物。中国文人对历史有极浓厚的兴趣,可历代浩如烟海的文献却从未提及过甲骨文的存在,因为它们直到清末才被发现。

中国社会科学院历史研究所研究员罗琨。罗琨的一家都与甲骨文研究有千丝万缕的联系,祖父罗振玉更是甲骨研究先驱(宝丁 摄)

中国社会科学院历史研究所研究员罗琨。罗琨的一家都与甲骨文研究有千丝万缕的联系,祖父罗振玉更是甲骨研究先驱(宝丁 摄)

1963年从北京大学考古学专业毕业后,罗琨在中国社科院历史研究所先秦史研究室工作,参与《甲骨文合集》的编纂。不同于古埃及文字历经数百年才得以破译,因为中国文字的连续性,甲骨文出土即可被部分识读。也不同于“一块”罗赛塔石碑带来戏剧性突破,甲骨文的难点在于作为整体的“一类”文字遗物,不同卜辞之间存在密切联系,可被发现的十多万片存世甲骨流落于不同的国家,收集、辨伪、缀合、归类,出版拓片、释文就成为后续所有研究的基础。罗琨所参与的《甲骨文合集》正是这样的基础工程,从1956年启动,到1982年完成,这十三巨册(不含释文、补编等)图书凝聚了几代古文字学者的心血。

参与这项工作对罗琨有着特殊的意义,正是她的祖父罗振玉推动完成了第一部著录甲骨文的书出版,使甲骨研究真正成为一门学问,并因其开创之功,和王国维、董作宾、郭沫若并称“甲骨四堂”。罗琨小时候,常见父母一起给家中收藏的甲骨做拓片——父亲罗福颐、舅舅商承祚也在古文字研究领域举足轻重,罗琨从小把学习传拓技艺当作一种有趣的游戏。不过她对祖父几乎一无所知,父母从不提起祖父,决定学考古是罗琨中学时自己受到苏联发掘花剌子模遗址的影响。在北大的考古学史课堂上,罗琨才第一次确知自己的祖父与这一切的关系。

罗振玉第一次接触到甲骨的实物,是1903年在朋友刘鹗家中,他不禁大为感慨,事后写下了一段著名的话:

今山川效灵,三千年而一泄其密,且适我之生,所以谋流传而悠远之,我之责也。

地泄其密,这不仅仅是罗振玉初见甲骨的心情。相比于甲骨文本身的历史,甲骨文被发现的时间出奇地短暂。如果把甲骨文存在的时间比作一天,人们第一次意识到它的存在不过是最后几十分钟内的事情。这种材料孔子不得见、司马迁不得见,而今人有幸研究,确乎“密”与“责”。

中国社会科学院考古研究所安阳工作队的库房。安阳工作队是中国考古学史上最悠久、规模最大的一支考古队(蔡小川 摄)

中国社会科学院考古研究所安阳工作队的库房。安阳工作队是中国考古学史上最悠久、规模最大的一支考古队(蔡小川 摄)

“龙骨”与古董

甲骨文能够浮现于世,和中国人对文字的敏感不无关系。1880年前后,河南一个村子的农民在耕种时,不时翻出一些带字的骨头。虽然后续的考古发现,早至隋代人们就从地里挖出过甲骨而无意中将其混入墓葬里,但直到清末古董商在安阳大肆活动,加之清末学术的准备,甲骨真正被发现才具备了必要条件。

相比于青铜器、玉器、金器等,骨头本被视作完全无用的晦气东西,然而上面写有文字,古董商这才“网开一面”,收走一些带去了京城,向老主顾们试售。曾有天津的两位穷书生王襄、孟定生与古董商就此有过交流,不过要到1899年,这些“字骨头”到了有话语权和影响力的国子监祭酒王懿荣手中,其命运才被改变。国子监祭酒,相当于全国最高学府和教育管理机构领导者,身居此位的王懿荣具备深厚的金石学功底,他看到甲骨后颇为震惊——上面的文字早于任何已知文字,但又与周代金文、战国文字之间有着显然的联系,于是命古董商们回去大举收购。

以往一直流传农民将甲骨当作“龙骨”卖给中药铺,王懿荣患病买药而发现甲骨,这个错漏颇多的传说虽至今日仍有人津津乐道,但已被学界证伪。罗琨考证,这个说法最早见于上世纪30年代的《华北日报·华北画刊》,200余字中有五处事实性错误,是“小说家之言”。当地农民确实曾把一部分甲骨冒充龙骨售卖,但有字的会全部铲去,因为刻了字的“龙骨”被认为年代不够久远所以疗效不够而被药铺拒收——药铺商人也对“文字”与时代间的关系有着一种朴素的认识。至于字实在太多铲不干净的,农人直接填入枯井丢弃。

历史并未给王懿荣留下探索的时间。当时正值义和团之乱,王懿荣政务繁忙,只有在下朝之后才能让仆人拿小盘子承放一两块字骨头把玩。几个月后,八国联军进攻京城,王懿荣被临危任命为京师团练大臣,“参与京城防守事宜”。联军攻破北京城,他留下“义不可苟生”的遗言,谐夫人与儿媳服毒投井。王懿荣死后,其子变卖家产,他的数千块甲骨被其友刘鹗收购。刘鹗也是甲骨学史上一个关键的过渡人物,在晚清变革时代,他对新鲜事物充满无限好奇——研究数学、水利、医学、音乐、矿产,做官、经商、搞学术,还写过一部著名的小说《老残游记》。这种新奇的龟甲兽骨文字也吸引了他的注意。刘鹗释读了数十个甲骨文常用字,并意识到这些文字也许就是商代文字。但他做的更重要的一件事,或许是让自己的朋友、亲家罗振玉参与其中,甲骨研究由此发生了大的转折。

观众在建于殷墟遗址内的博物馆参观甲骨,如今已成为世界文化遗产的安阳殷墟每年吸引着大量中外游客(蔡小川 摄)

观众在建于殷墟遗址内的博物馆参观甲骨,如今已成为世界文化遗产的安阳殷墟每年吸引着大量中外游客(蔡小川 摄)

罗振玉彼时40余岁,正是人生壮年,此前经历了引进现代农学、教育、办报等一系列尝试,很快将要去京城任职于学部——正是在清末改革中替代了国子监的机构。相比于刘鹗,同样精通金石学问、喜好古物的罗振玉对史学更为专注,文物观念也更现代。他深知此时的当务之急不是自己再多释读出几个字,而是尽快刊布资料,发动更多人的力量来调查、研究。这种意识在当时只把文物当作私人收藏的年代是极为难得的。

在罗振玉的鼓动下,刘鹗当年就把手中三四千片甲骨精选一部分拓印出版。刘鹗字铁云,取书名为《铁云藏龟》,立刻引发了学界震动,甚至在华传教士都加入了搜集甲骨的行列,据传甲骨片一度到了论字计价的程度。

在罗振玉为《铁云藏龟》撰写的序言中,“甲骨”一词尚未出现,他以“龟板”称呼,至于上面的许多文字内容是什么,就更加有待研究了。甲骨文给当时的人带来了许多疑惑。在没有任何心理准备的情况下,忽然看到这许多刻在乌龟壳和牛肩胛骨上的文字,谁能保证一定是“山川效灵”的馈赠,而不是某种误会或骗局呢?对文字的研究一直是传统中国知识体系的重中之重,对青铜器铭文的研究自宋代就开始,形成了一整套金石学体系,文人阶层对竹简、帛书上的文字也有认识,但骨头上刻字则是闻所未闻。当时就有人公开说,那一定不可能是龟壳,其实是一种不同形状的竹简,不信的话“化验便知”。大学者章太炎也不相信甲骨文的真实性,认为肯定是古董商或罗振玉自己伪造出来吸引眼球的。

虽然罗振玉不必去回应这些质疑,但他自己心里也有一个巨大的困惑:这些东西,究竟是从哪儿来的?甲骨就那样突兀地出现在世纪之交的京城古董商贩们手中。

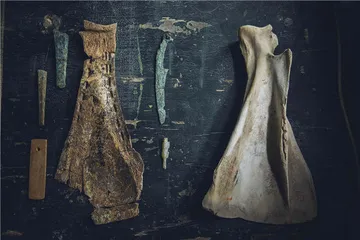

考古学家2009年第一次识别出从事甲骨占卜的贞人的墓葬,相关文物仍在清理之中,图片展示了占卜和刻字过程中使用的钻、凿等,图中两块牛骨分别是三千多年前使用过的卜骨(左)和现代的牛肩胛骨(右)(蔡小川 摄)

考古学家2009年第一次识别出从事甲骨占卜的贞人的墓葬,相关文物仍在清理之中,图片展示了占卜和刻字过程中使用的钻、凿等,图中两块牛骨分别是三千多年前使用过的卜骨(左)和现代的牛肩胛骨(右)(蔡小川 摄)

《铁云藏龟》中根据古董商们的说法,提到甲骨出自河南汤阴,1909年日本学者林泰辅发表《清国河南汤阴发现之龟甲兽骨》一文,就是沿袭此说。然而收藏经验丰富的罗振玉心里清楚,古董商没有说真话。关于这一点,以往通常认为是古董商为了垄断独家货源有意误导,罗琨则根据时人回忆指出另一种可能性,即王懿荣授意让古董商隐瞒。罗琨说:“王懿荣‘命秘其事’,这是传统收藏家为垄断新奇藏品的心理造成的。后人为尊者讳,让身份地位低的古董商替王懿荣‘背锅’。”

无论是谁出于什么目的隐藏着秘密,汤阴都只是一个烟幕弹。搞清楚甲骨文的真实出土地,是任何一位把甲骨文视作可以“证经补史”的物质文化遗存的学者必然关注的,也成为了罗振玉下一步的主要目标。

安阳市民在钟鼓楼内。安阳城历史悠久,在三千年前更是东亚大陆最繁华的城市(蔡小川 摄)

安阳市民在钟鼓楼内。安阳城历史悠久,在三千年前更是东亚大陆最繁华的城市(蔡小川 摄)

初探安阳

叹黍离之愍周兮,悲麦秀于殷墟。

惟古昔以怀今兮,心徘徊以踌躇。

魏晋时期的向秀为表达自己怅惘踌躇的心情,以古喻今,在《思旧赋》中引用了“悲麦秀于殷墟”的典故。“麦秀”说的是商朝被周灭亡以后,商纣王的叔父箕子去朝见周天子,路过曾经商代的国都“殷”,只见宫室皆毁,曾经繁华的大都市变成了一片废墟,而只有麦田油油,心中悲慨难平作成《麦秀歌》。此后“麦秀”与“殷墟”成为一代代中国文人怀念往昔或抒发亡国之愤的经典意象。

可是,殷墟究竟在哪儿?

据今天的考古学证据,商代的殷都城一度生活过十余万居民,在三千年前很可能是当时世界上最大、最繁华的都市。箕子就是商代人,他还活着时,偌大一个殷都竟然就已成废墟,原有的城市显然遭遇了某种巨大的变故——天灾或是人祸。时间推移,殷墟渐渐成为了只存于诗歌中的遥远想象,没有人真的再见过它。

殷墟是曾经商王朝的首都,这些“龟壳文字”目前看起来又很可能是商人的遗物,二者会不会有些联系呢?

第一条寻到殷墟的记载,是1911年的一份日记:“宣统三年二月十七日,雪……夕抵鄣德。”这一天,罗振玉的弟弟罗振常凌晨1点起床,从北京前门车站出发,沿京汉铁路,傍晚抵达500公里外的河南鄣德府,鄣德即安阳旧称。罗振常是代暂时无法抽身离开京城的哥哥而来的。罗振玉当时已经弄清楚了:甲骨文出自安阳,这里是历史中的“殷墟”。

游客参观安阳殷墟遗址(蔡小川 摄)

游客参观安阳殷墟遗址(蔡小川 摄)

1906年赴京城任职以后,罗振玉更加有条件利用自身关系多方打探甲骨文究竟出自何处。和古董商周旋数年,罗振玉听到了无数地名,直到1908年前后,据称是在“软硬兼施”之后——具体的情形没有确证已不得而知——一位古董商吐露出“安阳小屯”,罗振玉知道,自己找到答案了。

《史记·项羽本纪》中有这样一句话:“项羽乃与期洹水南殷虚上。”傅瓒注:“洹水,在今安阳县北。”自北宋以来安阳就不断有青铜器出土,宋代《考古图》中注明一些青铜礼器出自商代的“河亶甲城”,而《鄣德府志》指明:“河亶甲城即安阳。”今天看来,这是把商代早期都城“河亶甲城”和晚期都城“殷”搞混的错误记载,但它们正好“负负得正”地指明:安阳一带和商代的一个都城遗址地域重合。

不同于西方考古学家探索玛雅等古文明,在丛林中深入,忽然拨云见日般发现一座古城,场面足够戏剧性。中原大地长久以来有频繁的人类活动,而且中国古代建筑木质材质无法保存太久,所以上古时期地表以上遗迹到今天都荡然无存。那些曾经繁华的都城在地层堆积的作用下被埋入地表以下,非深入发掘不得见。线索层层缠绕的历代文献,各种偶然原因导致的器物出土,成为揭示遗址地点的两种关键信息。

虽然古董商们的秘密不可能永远掩盖,罗振玉毕竟第一个确认了甲骨的出土地。在那样一个时局迅速变化的时代,一些事情发生得早一些晚一些,可能会产生一系列意想不到的连锁反应。殷墟的发现意义极为重大,人们终于搞清楚了晚期商代都城究竟在何处,这就意味着许多遗迹遗物重见天日的时候也不远了。出土地点确定为殷代首都,也让罗振玉恍悟甲骨上频频出现的“祖庚、祖甲”等词正是占卜过程中对先王的称呼。这些甲骨,不仅是商人遗存,而且是商王室遗物。

替罗振玉前来安阳验证这些考据发现的罗振常一到旅店,老板便殷勤地前来问候,他不禁感慨北方旅馆老板真是热情多了,可四处的牲畜粪便肮脏不堪又是南方没有的。饭菜之中,北方人必有葱、醋二物,罗振常吃不惯,叫老板去掉了。罗氏一家是浙江上虞人,这些南北差异的小趣闻,均被他饶有兴致地记入日记。他这一次还顺道考察了那时还人迹罕至的洛阳石窟,感叹于古代文明的雄伟——三千年前东亚大陆的文明中心在河南。

果然,安阳城内大大小小的古董商贩,正在大肆收购甲骨,也兼倒卖其他各类出土文物,虽然他们并不清楚为何文物偏偏出在这里。受此鼓舞,农民们在自家地中“发掘”甲骨补贴家用,不过“发掘”是季节性的,他们也有朴素的意识知道不能一次挖出太多,否则会造成贬值。很快,得到旅店老板消息的村民们就主动前来向罗振常兜售,甚至有小孩子拿着大人捡剩下的小甲骨片要卖给他。

罗振常不像其他古董商一样只收东西,还要求前往出土地点查看,仔细记录周边环境和洹河走势,甚至测绘地图,仔细询问出甲骨的区域,一一标注在地图之上。他终于得知,出甲骨的具体位置叫小屯村,距离城区约5里,不过30余户居民。“如掘得其处,则累累皆骨,不得则无一片。”罗振常记下有关甲骨出土情况的最早信息,由此判断:这些甲骨,在商代时就已被视作重要文档,是被有意埋藏或销毁于一些特定地点的,而不是随意丢弃。所以甲骨的发掘一定会带有很大的偶然性,但只要有收获就会是大收获。这个行李中带着《地球发达史》《殷商贞卜文字考》等参考书的浙江访客,成为了第一位来安阳搜寻历史宝藏而不只是古董宝藏之人。

在安阳的两个月里,罗振常所获颇丰,四处寻买带回了大约1.3万片甲骨,带的钱花光后便离开了安阳。回头来看,这是惊人的数字——今天学界认为存世甲骨共约16万片,其中1928年以后考古发掘得到的甲骨一共不过3万余片。罗振常单枪匹马,两个月的时间竟然获得1万多片,这是何等幸运,又是何等遗憾——就像中国近代史上其他许多流散的珍贵文物,越早越容易获取,可往往需要时间人们才真正认真对待。

1911年10月,罗振常结束考察不到三个月,他和大哥罗振玉的人生随着中国历史的巨大变革迎来转折点。武昌起义爆发,清朝被推翻,亚洲第一个共和国中华民国成立。罗振玉是坚定的保皇派,于是带上全家老小“亡命”日本。罗振常也与大哥一家同去。

坐拥数万片甲骨,罗振玉现在是世界上最大的甲骨藏家了,但这批宝藏中的内容还有待破译。此时他幸运地得到了一位天才的帮助,这位天才和他一起踏上了前往日本的轮船。

祖先的名字

寓居日本京都的罗振玉,发现卜辞中“亥”这个字不止一次出现,这使他联想到一个古代人物“王亥”的传说。

《山海经》中有这样一个故事,夏商之际,有一个叫“王亥”的人,双手操鸟,善于“服牛”,常赶着牛群从事贸易活动,他是商人的始祖。不过,王亥这个名字在其他典籍中几乎没有出现过。长久以来,人们只把这当作一个传说而已。

罗振玉把这个线索告诉了那位同往日本的年轻同伴——王国维。13年前,21岁的王国维在上海《时务报》找到一份工作,又在罗振玉创办的上海东文学社学日语,几次来往,罗振玉注意到了他的才华。当时王国维是个感性、浪漫的年轻人,对中学和西学都很有兴趣,他潜心研究叔本华、康德,也评析《红楼梦》。罗振玉相信,如此才气若能利用到经史学问之中定能成就一番事业,于是资助他的生活,引导他进行了学术兴趣的转向。

北京大学中国古代史研究中心副教授韩巍介绍,通过罗、王往来信件和互相修订的论著手稿可以看出,二人在学术研究上进行了极为密切的合作,在日本期间,罗振玉每逢研究有心得,都会随时写信告知王国维并征求意见。罗振玉还一再鼓励王国维充分利用自己所获的甲骨开展研究,认为能对这批意义重大的全新材料做出突破“舍公外无第二人”,希望他“幸屏他业,以期早日成就,何如?”。满腔热忱与殷切期望,跃然纸上。

亦师亦友的王国维(左)和罗振玉(右)

亦师亦友的王国维(左)和罗振玉(右)

充分的古典文献基础,天才般的贯通能力,在日本寓居时良好的学术环境,王国维很快取得了突破性进展,发展出关于王亥的完整证据链条。王国维考证,卜辞中经常提及的“高祖亥”,不仅就是《山海经》中的王亥,而且在其他典籍中其实出现过多次,只不过其名已经讹传成了核、该、胲等。一向被认为意思古奥难解的《楚辞·天问》中有“该秉季德”一节,前人一直认为完全无法理解,但有了甲骨文的提示,王国维把这一节贯通了,那个“该”字就是“亥”,全文讲的是王亥被害和族人报仇之事。

更令人意外的是,三千年前商人自己刻下的“亥”字写法,是一个今天的“亥”加上一个“鸟”的画符。《山海经》中王亥“双手操鸟”的传说,以及《诗经》中“天命玄鸟,降而生商”的诗句,加上商人自己的记述,一下子产生了奇妙的联系。看来在商人自己的年代,他们就认同鸟是其图腾。罗琨介绍,目前掌握的信息大致可复原如下:早期的商族畜牧业相对发达,作为部落首领,亥要和其他氏族沟通、用牛羊做贸易,可在这过程中亥遭遇不测,他的弟弟王恒继承领袖职务、接受了血债的偿金,并为自己谋求私利,亥的儿子微却坚持追讨血债,伐灭了仇敌,并在亲属间展开一场权力之争,打破了部落推举领袖的传统方式,商族国家由此建立了。若干年后逐渐壮大的商族推翻了夏朝,成为了中国历史上第二个朝代。

借由甲骨文的“点石成金”,各种典籍中看似不相干的碎片竟然形成了一个完整的故事,揭示了商族国家起源的重大线索。傅斯年事后评价,王亥这个人此前“不特是死的,而且如鬼”,王国维让他“活了回来”,且背后蕴涵着学术思路的重大发展。通过与甲骨文的互相印证,王国维重新发掘了许多历史研究中曾被忽视的古书如《山海经》《楚辞·天问》等的价值。“纸上材料”可信与不可信的标准不再是它们是否为经书和正史,而是能否与“地下之新材料”所反映的古代历史和制度的真实面目相符合。韩巍告诉我:“王国维这种对所有古书‘一视同仁’的态度,正是现代史学处理史料的出发点,与传统经学有本质的区别。”

王国维乘胜追击,考证出王亥之外诸多商族先祖的世系。1916年回到上海后,他在居留日本期间所作研究的基础上继续深入,于次年接连出版《殷卜辞中所见先公先王考》《殷卜辞中所见先公先王续考》《殷周制度论》,即现代学术史上著名的“二考一论”。首都师范大学甲骨文研究中心的王子杨教授向我介绍,王国维关于商王世系的考证是天才般的成果,如今一百多年过去,后续又发现大量甲骨材料,但他的大部分考订结论一直到今天都没有被动摇。美国汉学家吉德炜(David N.Keightley)曾说,一片片的甲骨和上面的符号就像音符,在对的人手里,它们化身为音乐,有些主题就像是声音的片段,在旋律里不断再现,创造出和声。那些祖先的名字成为了数万片散碎的甲骨中一遍遍复现的旋律,罗、王二人用它们奏出了最辉煌的一个乐章。

王国维的研究证实,《史记》中的商王世系是可信的,除少数错字与顺序问题外,与甲骨文材料可以完全对应——这说明那个传说中的朝代确实存在,而且基本框架与传世文献所记相同。翻阅《剑桥中国史》等西方著作,即使今日西方学界中最为激进、希望“解构”中国历史的学术派别,因为殷墟出土甲骨文的“铁证”,也不得不至少承认晚商以来的中国历史为“信史”——虽然今日学术很大程度上已经超越信史与否的二元对立思路。甲骨文发现以前,只有公元前841年西周共和之后的纪年才是确定的,而此前是大量的空白和不完整,在甲骨文发现之后,中国有文字记载的历史被“找回”了一千年。

王国维的“二考一论”诞生的同一年,中国学术和思想也来到一个转折点,呈现出“群星闪耀”的态势。1917年,蔡元培出任北京大学校长,建设起中国第一所真正意义上的现代大学;鲁迅写出第一篇白话文小说《狂人日记》;胡适应邀回北大讲授中国哲学史课程,发起“疑古运动”……教育制度、语言文字、历史观念,都经历巨大的变革。王国维凭借甲骨文研究,成为群星中极为璀璨的一颗。郭沫若曾评价:“我们要说殷墟的发现是新史学的开端,王国维的业绩是新史学的开山,那是丝毫也不过分的。”

不过罗、王二人很快交出了甲骨研究的接力棒。甲骨的发现无比重要,但在那个大时代中并非唯一的学术新大陆,清末有并称的“五大发现”:殷墟甲骨、西域简牍、敦煌卷子、大内档案和“中国境内之古外族遗文”。罗、王二人对其余几项同样有开创之功,他们是涉猎极广、开创新范式的人,每做一项工作几乎都是奠基性的。罗振玉之孙罗随祖和姐姐罗琨一样因缘际会走上家学道路,在故宫博物院进行研究工作40余年,他如此评价祖父:“五大发现直接奠定了现代学术的基础,祖父是这五大发现的见证者和许多方面的奠基人,每一项事业都是他拼尽全部力量的博弈。看到什么,研究什么,世上事事皆学问。”

尽管学术上极为辉煌,但那却是一个令罗、王思想上痛苦的时代。北京大学中文系的李零教授和我谈到他的观点:“只有国将不国的时候,才会有那样的五大发现。地泄其密,也是地不爱宝。”李零说,“五大发现”中三个和“洋鬼子”的探险活动有关,此外两个,明清大库文档是清王朝衰败才从宫中外泄,甲骨则与古董商趁乱世盗宝有关,那一时期,“学术自由的代价是乱世,不是所有人都为‘乱’而高兴的,罗、王的心情其实不难理解”。

在日本期间,罗振玉房中始终挂着康熙御笔“云窗”二字,以示效忠清朝。罗振玉后半生追随溥仪,在伪满洲国时期还一度出任伪监察院院长,成为了无法抹去的历史污点——这便是罗琨的父母在她小时候从不提起祖父的原因。

同样忠君的王国维的选择则更为决绝。1927年,政治的形势日趋复杂——第二次北伐誓师大会、蒋介石“下野”、“四一二”政变、武昌起义、“田中奏折”……1927年6月2日,王国维留下“五十之年,只欠一死。经此世变,义无再辱”的遗言,自沉于颐和园昆明湖,学界无不悲痛惋惜。

就在王国维沉湖的第二年,殷墟开始了正式的科学考古发掘。新一代学人们在田野中见到的景象,将是终身未踏出书斋一步的王国维再怎样考据研究也无法想象的。(待续) 商朝历史王懿荣考古文物罗振玉甲骨文山海经出土文献殷墟文字甲骨文合集国学王国维