甲骨文

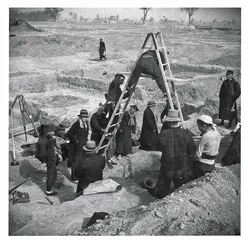

作者:刘周岩 1937年,中央研究院历史语言研究所第十五次殷墟考古发掘,在殷墟宫殿宗庙区拍摄殷墓发掘场景

1937年,中央研究院历史语言研究所第十五次殷墟考古发掘,在殷墟宫殿宗庙区拍摄殷墓发掘场景

1936年6月12日,中国考古学史上一个里程碑式时刻。这一天,中央研究院历史语言研究所在安阳殷墟的发掘获得重大突破,首次发现了甲骨窖藏坑。这是自1899年甲骨文发现以来,第一次以科学考古方式出土大批甲骨文,总数多达上万片。

1936年绝非做学问的平静时光,同年日德两国在柏林签署防共协定、“华北事变”后日本对中国渐进蚕食、“西安事变”爆发——这只是真正的暴风雨的前兆。为什么如此紧迫的情形下,殷墟考古还在执着地进行并且激起知识界极大的关注?因为这是另一条“战线”上一场至关重要的战役:中国历史的可信开端究竟在何处?

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统,文字“铁证”使殷墟成为可与历史记载相对应的年代最早的文明遗址。差不多同一时期,周口店北京猿人遗址的发现则正在解决“中国人从哪里来”的问题。历史的开端与人种的起源,两者共同构成一个更大的问题:“什么是中国?”

这个大问题,是变革时代至关重要的一步:对民族主体的重新定义,进而创造关于中国的新的共同体叙述。清亡之后,共和政治没有能创造出新的、可靠的共同体意识,但关于“一个祖先,一种文字”的历史或许可以。如此不难理解,20世纪前半叶的中国风云激荡,与此同时,知识界大部分人却执着于和“国故”有关的各种问题,无论是从全盘否定还是重新建构的角度,也无论他们身处其中的政治立场怎样不同——“甲骨四堂”之中,罗振玉、王国维一心保皇,董作宾后来随史语所前往台湾,郭沫若则投身新中国的建设。

自晚清打开国门以来,西方汉学家也对上述问题产生兴趣,开始他们的不同解读,中外学界从平行逐渐转入竞争。甲骨文发现之初,加拿大传教士明义士就大举收购,罗振玉、王国维的研究受到法国汉学家伯希和、日本学者内藤湖南的影响,殷墟考古开始后,美国汉学家顾立雅的英文专题著作《中国的诞生》甚至先于考古队报告问世。虽然中外学者间有着许多私人友谊,中国知识界却在以下立场达成空前共识:“何谓中国,何谓中国人”这一终极的主体性界定问题,应当由中国人自己来完成。这也成为伴随安阳发掘同时诞生的现代中国考古学从开创至今的一大特色——世界几大古文明中中国是“自己挖自己的祖先”,回答“我们是谁”的文明起源问题始终是本民族学者的核心关注。

由甲骨文引发的这些问题,重要性到今天有增无减,后续的诸多考古新发现也提供了更丰富的视角。在甲骨文发现120周年之际,我们回顾这一历程并介绍最新的研究成果。此前,本刊曾推出题为“寻找夏朝”的封面报道,呈现关于传统史书记载的第一个朝代夏朝是否存在的纷争,“发现甲骨文”则探讨文字证据的出现与商朝的文明转折,共同构成对早期中国文明与近代学术史的系列报道。 商朝历史考古文物甲骨文殷墟文化