字体缩小

字体增大

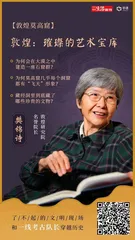

樊锦诗:与敦煌相守半个多世纪

作者:樊锦诗樊锦诗,敦煌研究院名誉院长

敦煌研究院名誉院长樊锦诗最早来敦煌,是在1962年,她作为一名北京大学考古专业的学生来实习,接触到了大量石窟资料和优美壁画,被深深地吸引了。毕业之后,她来到这西北戈壁工作,在敦煌一待就是五十多年。她一生致力于敦煌莫高窟的保护和研究,与之相守了半个多世纪。

问:莫高窟为何会建在距敦煌市20多公里的 鸣沙山崖壁上?

答:原因之一,它是符合佛教参禅修行所要求的安静场所。此处有宕泉,在鸣沙山前形成了一片小绿洲,它远离繁杂喧闹的城市,是既可安静修行,又能生活的理想之地。原因之二,是雄厚的文化基础。根据考古资料显示,敦煌的历史可上溯到4000年前,在战国至秦朝之前的敦煌和河西走廊,先后有塞种人、乌孙人、月支人在此游牧。在秦汉之间,蒙古高原的匈奴人驱逐了月支等民族,占领了敦煌和河西走廊,为敦煌文化的发展打下了坚实的经济和文化基础。

问:敦煌处于丝绸之路的“咽喉之地”,在中西方文化交融方面有哪些体现?

答:汉唐时期的敦煌是中西方文化交汇的国际都市,史书称敦煌是“华戎所交,一都会也”。莫高窟的壁画里有许多反映欧亚文明的材料,如公元5世纪的彩塑佛像上贴泥条的袈裟,表现了厚重的衣服,是罗马式的长袍,是受了印度犍陀罗艺术的影响;洞窟绘画中的希腊爱奥尼亚柱式,则是受了希腊化文化的影响。

文/小朵,剪辑/汤伟,设计/罗曼

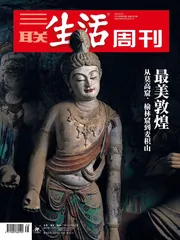

| 封面大使 |

本期《三联生活周刊》封面专题报道《最美敦煌:从莫高窟、榆林窟到麦积山》,我们派出记者团队去敦煌一线采访调研,为大家讲述敦煌的艺术之美。(点击下图可阅读本期封面)

| 延伸收听 |

在去年中读出品的考古精品课《了不起的文明现场——跟着一线考古队长穿越历史》中,敦煌研究院名誉院长樊锦诗老师为我们更详细地讲述了敦煌,欢迎点击收听。

上一篇:

下一篇:

最美敦煌:从莫高窟、榆林窟到麦积山