最美敦煌:从莫高窟、榆林窟到麦积山

作者:蒲实 莫高窟第158窟西壁佛坛唐代释迦涅槃像局部(吴健 摄/敦煌研究院供图)

莫高窟第158窟西壁佛坛唐代释迦涅槃像局部(吴健 摄/敦煌研究院供图)

斯坦因:中西交汇处的想象

1907年初春,寒风夹带着细沙在敦煌空旷的街头吹荡。刺骨的寒风中出现了一位欧洲探险家,他的名字叫马尔克·奥莱尔·斯坦因。他从楼兰遗址启程,穿过冰冻的罗布泊,从阳关进入敦煌。有一位跟随者,他是斯坦因雇佣的中文秘书和翻译蒋孝畹。

前往敦煌的交通还像古代一般非常不便利,骆驼、马匹和毛驴仍是主要交通工具。到达此处是一场漫长艰辛的旅程。斯坦因从喀什噶尔出发,经过和田、若羌、米兰,穿越荒凉的罗布泊盐碱大漠和戈壁荒漠,沿着公元前2世纪张骞出使西域时与大月氏取得联系、欲联合攻打匈奴的古道,向敦煌进发。正是在击败匈奴之后,汉朝设置武威、酒泉、张掖、敦煌四郡,玉门关和阳关两关,扼守住西域进入河西、中原的大门,同时也与当时的乌孙、大宛、安息、身毒等国建立了交往。这也是一条法显从敦煌出发向西前往印度取经的险路:“上无飞鸟,下无走兽,遍望极目,欲求度处,则莫知岁拟,唯以死人枯骨为标识耳。”艰难旅途中,斯坦因不禁感怀法显、玄奘的精神,这精神“虽历经千年,在充满着死亡和荒芜的地方,却比在生机勃勃的地方更坚定持久”。他还带着一本远行经过这里沙漠的马可·波罗所写的行纪,映照着看,马可·波罗对罗布泊沙漠的水源分布和穿越所需的时长描写得相当准确,对西域沙漠里诱惑人迷路的“死亡幽灵的召唤”的描述,也很生动。

此时,敦煌已被尘封和忘却了几百年。经历了隋唐和元帝国的繁荣之后,河西逐渐失去了昔日光彩。15世纪大航海时代开拓的海上贸易航道,使得陆地交通要道逐渐失去了荣光。明朝嘉靖三年(1524)下令闭锁嘉峪关,将关西平民迁徙到关内,废瓜州、沙州(敦煌),200多年敦煌旷无建制,逐成“风播楼柳空千里,月照流沙别一天”的荒漠,从此沉寂。

近敦煌时,没有任何迹象向斯坦因表明,他正在走向一座城镇。他在一条碎石路上走了17英里,直到看见了一排树。敦煌绿洲上的农舍和田地已被荒废,但仍留下大量精耕细作的迹象。大风狂沙中,他穿过正在毁坏中的敦煌镇大门,来到狭窄的街上,举目所见是开始坍塌的寺庙和年久失修的房屋。他拜见了敦煌的军事长官,在聊天中,他们聊到甲午战争,知道了“日本人在最近战争中表现出来非凡本事”。他参观了敦煌附近的千佛洞,也即莫高窟。早在1902年,他的朋友、匈牙利地质学家洛克兹就向他提及过这个遗迹的艺术价值,洛克兹在1879年到中国西部进行过地理考察。斯坦因很快得出自己的判断,千佛洞的这些壁画最好的部分属于唐朝,那是中国佛教文化繁荣的时期,敦煌曾经历过近200年的和平时期。

斯坦因从藏经洞搬出经卷时的情形(敦煌研究院供图)

斯坦因从藏经洞搬出经卷时的情形(敦煌研究院供图)

斯坦因为什么会长途跋涉来到敦煌,这个对他来说如此遥远,在当时默默无名的小县城?除了西汉的历史,法显、玄奘的精神感召和马可·波罗行纪的指引,还有何种力量,以及什么线索,牵引和召唤着斯坦因来此处?在他意识的版图中,敦煌位于何处,具有何种含义?

实际上,19世纪末,许多西方探险家都已经开始注意到敦煌莫高窟。1900年以前,俄国的普尔热瓦尔斯基、匈牙利的洛克济(Lajos Loczy)、法国的邦宁(Charles Eudes Bonin)等人,都曾走访过敦煌。他们的主要目的是地理探查,还没有特别留意莫高窟的艺术价值。莫高窟广为人知,与后来敦煌藏经洞的发现有关,但那时还无人知道它的存在。

对欧洲来说,那是一个被考古热席卷的时代。19世纪中叶,欧洲的地质科学取得了很大进步。人们认识到,地球的年龄有数十亿年,而不是之前普遍认为的几千年。1859年,查尔斯·达尔文出版《物种起源》一书,阐述了他的进化论。人们更进一步相信,人类有数百万年的历史——这是一个全新的时间限度,其间蕴含着考古研究的巨大潜力。不久后,欧洲考古学家开始探索世界各个不同区域在地质层下的古老历史,在埃及、特洛伊、克里特、庞贝、玛雅、尼尼微等地方都有令人震惊的考古发现。到19世纪晚期,考古学的方法论有了进一步发展。考古学被认为不仅应该记录和收藏具有美感和价值的物品,还应该记录世俗物品,从而与古物收藏区分开来。

匈牙利出生的英籍探险家、考古学者马尔克·奥莱尔·斯坦因

匈牙利出生的英籍探险家、考古学者马尔克·奥莱尔·斯坦因

斯坦因就身处这个考古学的历史热潮中。1862年,他出生于匈牙利布达佩斯的一个犹太人家庭。他青年时求学于德累斯顿、维也纳、莱比锡、图林根等地,学习古印度文字和古代东方语言学等专业,后留学英国。1887年,他博士毕业后到印度工作,曾在旁遮普担任拉合尔东方学院院长。印度当时是英国殖民地。

在印度待了10年后,1897年春,斯坦因萌发了去新疆和阗进行考古发掘工作的念头。从1876年至1926年,50年间进入中国、密集往来于西北的考察队、探险队、测量队,约有42支。在斯坦因之前,法国旅行家杜特义·德·兰斯在一份报告中提及,他在库车偶然得到了一些古代梵文的桦树皮古卷的残余碎片,与和阗有密切的联系,“其中包含了一种早期印度语言和文字书写的某个佛教经文,其年代可以上溯到公元1世纪。它与已知最古老的印度抄本极其相似”。这个发现引起了专门研究古印度语的斯坦因极大的兴趣。1898年9月,他在给印度政府的建议书中写道,据历史记载,和阗地区曾是古代的佛教文化中心,起源和特点明显受印度影响,“近年古代文书、钱币、雕刻等的发掘已充分说明,对这些古代遗址系统发掘,将会得到对古代印度文化研究极为重要的发现”。

大约同一时期,“不列颠中亚古物搜集协会”于加尔各答成立。他们收集到了来自中国西北地区一些值得注意的古物,包括纸质手稿残片、古代陶片等。这都是当地“寻宝者”在和阗古遗址中发现后,卖给印度政府在喀什噶尔、克什米尔和拉达克的代理机构的。通过俄罗斯驻喀什噶尔及其他地方的领事官员,圣彼得堡方面也收购到了类似的民间收藏品。除了明显是用印度文和汉文写成的真正文献外,其中大部分搜集到的东西都令人费解,都用怪异、不知名的文字写成。这些都引起了斯坦因的好奇。同时,收集到的这些东西,都没有可靠的现成资料来判定其真正来源。

斯坦因在后来第一次中国探险后写成的报告《沙埋和阗废墟记》中写道:“中国新疆还没有什么地方进行过考古学方面的探索,这不禁使我为之心动。无论能干的欧洲东方语言学家对这些特殊的发现品如何重视,如不去当地系统调查,就无法真正认识其历史和文物价值的全貌。”瑞典人斯文·赫定在1896年冬经过和阗所在大漠中两处被掩埋的废墟地带的旅行,让斯坦因确信自己的想法可行。他认为,赫定的报告已足以证明古遗址的存在,值得提前去发掘。

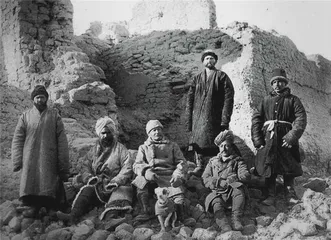

斯坦因与他的探险队

斯坦因与他的探险队

斯坦因感兴趣的是,佛教的教义早期如何从印度向中亚、中国及远东传播。根据现有的汉文记载,佛教不是直接从它的诞生地传到中原的,而是向北通过中亚传入。从公元4世纪起,像法显这样的高僧的足迹已来到印度佛教圣地;但他们把目光集中在宗教事务、教义、寺庙建筑和寺院礼仪上,对佛教所到中亚诸国的语言和文化艺术流传范围,却未能明确说明。根据中国编年史,斯坦因猜测,佛教传播的影响已经持续了好几个世纪。但是,“这些可能使我们重新编织过去文明时期主要面貌的原始记录和遗物,随着公元10~11世纪伊斯兰教对这一地区的征服,所有证物似乎消失殆尽”。他想象,西部荒漠中,那些为流沙所埋藏的废墟“将为考古研究提供帮助”,“新疆沙漠的气候在保存能力上并不次于埃及”。

1900年7月,斯坦因敲开印度政府驻喀什噶尔总领事马继业家的大门,受到了热烈款待。此后,他在塔里木盆地南缘所进行的探察活动,都得到了这位“英国利益代表”的关心和支持。19世纪末20世纪初,包括新疆在内的中亚地区,是英、俄列强划分势力范围争夺的焦点,双方都伺机插足于此。印度和阿富汗当时已沦为英国殖民地,沙俄势力已越过锡尔河和阿姆河,从西伯利亚向南扩张了几千英里,欲吞并新疆西部的绿洲地区,控制通向印度的战略性山口。这也让斯坦因考古的背景更加复杂。

斯坦因在当地也得到了清朝官员不时的关切和帮助。他写道:“他们很清楚,当时正是欧洲势力动摇清朝统治的时期。”而马继业的个人影响在这个地区的中国权贵中举足轻重。在这种局势下,斯坦因顺利进入新疆,途径和阗、叶城、昆仑山、米兰,访问并确定了于阗古都约特干,对丹丹乌里克和尼雅等文化遗址进行发掘,获得了大量文献。回到伦敦后,他陆续出版了三部著作,其中《沙埋和阗废墟记》与《古代和阗》是对他第一次中亚探索的重要报告。那次探险,他发现了一种佉卢文木犊,木质信函来自于中原,封泥印有执盾和雷电的雅典娜形象,源于西方古典艺术。这让他意识到,“印度与中国以及西方古典文化在遥远的中亚地区曾进行过如此频繁的交流,而如今这些历史事实却被我们差不多完全遗忘”,“人们必须重新编写中亚史以至世界史的一些篇章”。那次探险,他用骆驼、矮种马组成的运输队驼着大量珍贵文物离开,这些文物大部分流入了伦敦的博物馆。

1907年,在敦煌县城时,斯坦因听到了一个当地传说。据说几年前,石窟寺中的一个洞中曾偶然发现过一大批埋藏的古代书稿,其中一些不是汉语。他被告知,这些书稿已由官府下令,锁在了已整修好的密室中。他几年前曾猜测过某一历史断点“消失殆尽的证物”,这让他非常关注这批书稿是否存在。在他的意识中,一束强光已经打在素未谋面的经卷上。负责看管佛教石窟的道士出去化缘了,他便决定改日再来。他对自己如果拿走寺庙的佛教物品,是否会遭到当地信徒的反对不是很确定;但又观察到,恰到好处地给僧人一些报酬,就能让他们满意。这和他在克什米尔的印度僧人打交道的经验很不同。

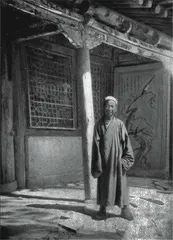

敦煌藏经洞前的王道士

敦煌藏经洞前的王道士

王道士他们:清朝的边缘

待斯坦因结束古长城沿线的考察,掘得大量汉简,再次回到敦煌时,那位前去化缘的道士已经回来,不再四处云游,而在此等候他了。

道士叫王圆箓,湖北麻城人。他出生于1850年,正是麻城连年闹灾荒的时候。据《麻城县志》记载,咸丰六年(1856),夏季闹干旱,“禾麦尽槁,斗米千钱,人有菜色,野有饥莩”。他从小就开始“逃之四方”,“历尽魔劫,恢心名利”,最终在甘肃西部的肃州巡防军中当兵,退伍后在酒泉出家当道士,云游到敦煌莫高窟,大概在1887至1899年,在那里住了下来。

当时的莫高窟已非常萧条,一片荒凉。随着商旅凋敝,莫高窟寂寂无闻地处于荒凉戈壁中,唯有寺院的香火还是时而接续。清朝正日渐衰落,敦煌远离政治文化中心,偏居一隅,完全在政府和学者的注意视野之外。王道士来到敦煌莫高窟时,窟前有三所寺庙,即上、中、下寺。上、中两寺为西藏的喇嘛占据,他就在莫高窟南区北部的下寺住了下来。当地百姓以汉族为主体,敬畏神祇,但分不清什么是佛教和道教,有神则信。王道士懂得与敦煌的老百姓打交道,四处化缘,就在佛寺扎根下来。他把莫高窟的佛殿想象成一个道家场所,并努力将它改造成道教宫观;窟前的栈道多已崩毁,他则把一些洞窟间的隔墙打通,以便往来。西北风长年吹拂,沙子从窟顶蔓延下来,把底层一些洞窟的洞口埋了起来。王道士居住的下寺对着第16窟,是他改建灵宫的主要处所。这个洞口甬道堆满了沙土,整个洞门被封了起来。王道士雇了几个伙计,帮忙清扫长年堆积在窟前的沙子。萧索的莫高窟,就这样由一位云游来的王道士看管起来。

根据北京大学中国中古史研究中心唐史研究学者荣新江的记述,1900年6月22日(光绪二十六年庚子五月二十六日),16窟甬道的沙土已渐次清理完毕,一位姓杨的伙计发现甬道北壁的壁画后面可能有洞。王道士“夜半与杨某击破壁,则内有一门,高不足容一人,泥块封塞。更发泥块,则为一小洞,约丈余大,有白布包等无数,充塞其中,装置极整齐,每一白布包裹经十卷。复有佛帧绣像等则平铺于白布包之下”。这段出自1942年至1943年逗留敦煌的画家谢稚柳的记载来自敦煌民间传说,描写了藏经洞(现编为第17窟)发现时的情形。

还有一种传说的版本则是,王道士找来一位姓杨的先生在洞窟里抄经,杨先生用芨芨草点烟,用过就插在身后的墙缝里,一次意外掉了进去,从而发现墙内是一间密室。另有一说,“雇敦煌贫士杨果为文案。冬春间抄写道经,以供发售,夏秋间,朝山进香者络绎而至,命杨于今第16窟甬道内设案,接待香客,代写醮章,兼收布施,登记入帐。光绪二十六年初夏,杨某坐此窟甬道内,返身于北壁磕烟锅头,觉有空洞回音,疑有秘室,以告圆禄(箓),于是年五月二十五日半夜相与破壁探察,发现积满写卷、印本、画幡、铜佛等的藏经洞”。这个说法记录在《重修千佛洞三层楼功德记》中。

敦煌藏经洞就这样在纯粹偶然的时间和环境下被王道士发现了。如果不是王道士居于第16窟,藏经洞还不知道会在壁画的背后沉睡多长时间。并不懂得考古为何物的王道士,完全不会意识到,他在藏经洞的惊人发现,预示着“敦煌学”的诞生。

这个发现在中国没有激起任何回响。相对于1900年5月正在天津发生的义和团与各国联军的激战,“敦煌”这个地方和它的含义,在清朝末年人们的关注和意识中,还不占据任何位置。斯坦因在敦煌接触的知县、军官、有教养的城里人,对他所考察的沙漠遗迹都一无所知;几乎没有人研究和熟知佛教文学,人们对通向西方的古路也知之甚少。王道士将藏经洞书堆上面叠放着的一些佛经卷子和晚近的绢画,送给附近的官绅和过往的官僚士大夫们,以换取一些功德钱。他赠送的对象包括驻扎酒泉的安肃道道台兼兵备使廷栋,甘肃敦煌县令汪宗翰;因转送间接收到这些经卷的,还有时任甘肃学政的金石学家叶昌炽,两江总督和直隶总督端方等。但这些人都没有追问这些古老的经卷和绘画从哪里来,或者,他们的追问迟迟未抵达敦煌。有几卷汉文字的文本也被送往兰州的总督衙门,但未能引起衙门的人的兴趣。据斯坦因记载,王道士透露,官方粗略听说全部文本能够装满大概七马车,非常满意,但考虑到运送和进行审查需要耗费的巨额费用,又感到头疼,就让王道士负责保存和管理所留下来的全部文本。毕竟,敦煌早已不再是富商大贾云集,每天朝、昼、夜三次集市的兴隆繁华之都。在清末乱世中,想象力的光束从未企及过敦煌,也未能照亮这堆旷世发现。

右侧为第17窟,藏经洞(敦煌研究院供图)

右侧为第17窟,藏经洞(敦煌研究院供图)

1907年,斯坦因再次回到敦煌莫高窟。第一次到敦煌期间,他曾收到东方电报公司发送来的电报,电报内容是,驻北京的公使馆和喀什噶尔两方面,都再一次保证支持他的考察工作。北京公使馆的电文中还指明,他的考察事务将全部由中国外务部负责,允许他可以向肃州道台提出请求,从国库中领取6000两银子,相当于1000英镑。“外务部”是1901年才成立的新部,清政府与十一国列强政府签订了《辛丑条约》后,将总理事务衙门改为外务部,仍位列六部之上。《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约,中国赔款价息合计9.8亿两白银。5月,当斯坦因再次回到敦煌时,他能够明显感受到,官府对他的考古事务更加关注和热情。

他回到藏经洞,看到藏经洞的通道已被一堵砖墙堵得严严实实。他有意识地避免和王道士长时间攀谈,“他看上去很奇怪,很紧张,很害羞,不时露出老奸巨猾的神情,非常难以应付”。王道士此时已在这里过了八年清苦的生活。他按照自己的想象,正把这座废墟重建为道观。在伴随藏经洞度过的七个春秋中,除流散到官员手中的部分经卷外,他把这里看守得很紧。斯坦因很快捕捉到王道士身上的那种矛盾性,既“虔诚热情,坚忠不移”,又“怪癖十足,幼稚无知”,“头脑简单,心性坚一”。当斯坦因讲起自己如何尊敬玄奘,如何从印度出发,跨越深山和荒漠,追寻玄奘曾拜访和描述过的寺庙遗迹时,王道士的眼睛里则出现了神采奕奕又有点腼腆的眼神。斯坦因立即利用了他的无知和充满迷信色彩的虔信,以将玄奘的古代经卷带回佛教发源地为由,获得了他的信任。

当斯坦因被带入藏经洞,看到这堆足足10英尺高,体积大概有500立方英尺的经卷时,他不禁惊呆了。一段漫长的、包含着多个民族文化交融的远古历史就要向他呈现自身。斯坦因做了统计,洞中所有材料原来分包在两种包裹中,一类是“正规的图书包裹”,总共有1050个装汉文卷子的包裹和80个装藏文卷子的包裹;另一类是“杂包裹”,包着梵文、于阗文、藏文的贝叶形写本和回鹃文、粟特文卷轴,以及绢纸绘画、丝织品、修补佛经或佛画的文书。他以四个马蹄银,从王道士那里购得了270个装有汉、藏文写卷的“正规包裹”,以及大量装有美术品和非汉文文献的“杂包裹”。他一次运走了24箱材料。此后,他走访了安西榆林窟、吐鲁番盆地的古代遗址,沿塔里木盆地北缘,经焉耆、库车,横穿塔克拉玛干大沙漠,经喀拉墩,再到和阗,经阿克苏、巴楚出国。

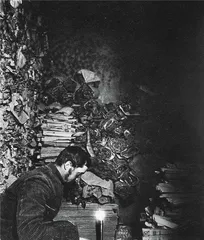

法国人伯希和在藏经洞中选取文物

法国人伯希和在藏经洞中选取文物

1908年,沿新疆塔克拉玛干沙漠北沿考古的法国汉学家伯希和也来到了莫高窟。他以500两银子,从王道士手中换取了6000余件写本。伯希和精通汉文,他挑选的卷子更有价值。1909年,他从越南河内法国远东学院北上,在北京购书期间,邀请中国学者罗振玉看了他随身携带的敦煌藏经洞的一些珍本文献,这是中国学者第一次清楚地认识到藏经洞宝藏的价值。1910年,清学部拨款6000银两,电令甘肃总督购买所余经卷,运到北京收藏。这笔钱被地方官府截留,主要被用作改修敦煌孔庙,让王道士很不满。剩余的敦煌卷子在运送路途中,也几乎每到一处都失窃一部分,大量经卷散失。1911年,日本大谷探险队的橘瑞超、吉川小一郎也来到敦煌,从王道士手中买到被他偷偷藏起来的写卷。

到了1914年,斯坦因再次返回敦煌时,清王朝已经覆灭了两年。他沿塔里木盆地南沿东行,发掘了和阗、尼雅、楼兰等地的古代遗址,在麻扎塔格、巴拉瓦斯特、瓦石峡也有新的收获,发掘了黑城的西夏古城和吐鲁番的阿斯塔纳古墓,揭取了伯孜克里克石窟壁画;在回到敦煌时,又从王道士手中获得了570件藏经洞写本。这些行事没有受到任何限制,和后面接踵而至的德国、俄国考察队一样,他们都捆载而归。敦煌文物大量流失海外,进入这些国家的博物馆。陈寅恪曾如是说:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”

两年前,当我在大英博物馆看到对“斯坦因爵士”的介绍和从敦煌运至这里的珍贵经卷时,我的情感非常复杂。作为具有身份认同感的人类,与古代祖先相连的屈辱和自豪感,以集体潜意识触动了我的情感;作为那些保存得非常好、安详陈列于此的物,它们通过被不断深入的研究,一直在述说着远古的故事。在大英博物馆里,它们的述说和其他展厅里来自其他地区藏品的述说对话着、交流着、呼应着,寻找着彼此身上的相似性和特性,形成一种全球性的话语。不得不说,19、20世纪深刻影响了近现代历史的民族国家,以及那些通过民族国家和殖民网络收集而来的藏品,却并未在这里仅仅讲述关于民族国家的故事。

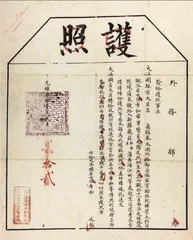

伯希和进入新疆的护照

伯希和进入新疆的护照

敦煌遭遇那场劫难百余年后,历史硝烟已渐渐散去。这些在西域、中亚、波斯、美索不达米亚等地的考古知识,逐渐改变了我们的地理观念,它不断突破过去的界限和障碍;我们开始将自己的位置放于越来越广阔的世界地图中,不再以脚下的土地为中心。近代的胜利者欧洲人也认识到,世界的中心并非一直在地中海,里海、八剌沙衮、大马士革、喀布尔、伊斯法罕、撒马尔罕、敦煌……都曾是“世界的中心”。而数千年来,连接着欧洲与太平洋、坐落在东西方之间的亚欧大陆,才是地球运转的轴心。这里是世界上几乎所有主要宗教的发祥地,印欧语、闪族语、汉藏语、阿尔泰语、突厥语、高加索语混杂在一起。它复杂交织,贸易、宗教、文化的交流,也伴随着财富、暴力、疾病和灾难的蔓延;许多帝国在这里兴盛和衰亡。19世纪末,德国地理学家、地质学家李希霍芬将这个陆地交通如中枢神经系统般将世界联系在一起的网络,称为“丝绸之路”。而敦煌,就是丝绸之路上的枢纽,一颗绿洲明珠。正如季羡林先生所说,世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方,就是中国的敦煌和新疆,再没有第二个。

百余年来,这些流散到欧美的敦煌、吐鲁番和高昌一带的文物和文献,诞生了一支新的学问——“敦煌学”,它在20世纪成为世界学术的新潮流。各国学者孜孜不倦地研究,这门学问也日新月异、迅猛发展,它深刻改变了东方学,特别是汉学的面貌,也改变了我们对中亚、亚欧大陆乃至世界历史的认识。自20世纪20年代起,中国学者或远渡重洋,调查抄录敦煌文献,或万里西征,考察保护敦煌石窟,也产生过学术发展的灿烂时代。西方学者所擅长的各民族语言文字材料和印度、伊朗等文化遗产的研究,与中国学者所擅长的汉学研究相互交流。敦煌学,已是世界的敦煌学。

(参考文献:荣新江著《敦煌学十八讲》,北京大学出版社,2001;赵声良著《敦煌:艺术十讲》,文物出版社,2017;[英]斯坦因著,巫新华、伏霄汉译《斯坦因中国探险手记》(卷二、卷三),春风文艺出版社,2004;[英]斯坦因著、殷晴等译《沙埋和阗废墟记》,新疆美术摄影出版社,1994) 敦煌