45窟:如何观看盛唐彩塑

作者:张星云 远眺敦煌莫高窟(黄宇 摄)

远眺敦煌莫高窟(黄宇 摄)

与众神对视

莫高窟第45窟主室空间并不大,因此进入石窟后,一定会先看到西龛塑像。

莫高窟现存十六国至元代各朝彩塑2000多身。第45窟这一铺七身彩塑,从造像到颜色,保存得都极完整,被公认为敦煌盛唐时期彩塑的代表作,此窟也因此被评为“特窟”。

主尊释迦牟尼佛正襟危坐,两侧对称站立着两位弟子、两身菩萨和两身天王,他们几乎都与真人同高。阿难是释迦牟尼最年轻的弟子,他双手抱于腹前,谦恭、天真又略带稚气。迦叶是年纪最大的弟子,瘦骨嶙峋,专修苦行,此时他似乎扬手正在说着什么,双眉紧缩。两身菩萨一手伸出,一手下垂,微微斜着头,半闭着眼睛,身体放松自然弯曲成“S”形,显得既漫不经心,又高雅超然。天王则表情激昂,他们身披铠甲,一手叉腰一手持兵器,脚踩恶鬼药叉,肌肉紧绷,筋脉暴胀。塑像一动一静、一松一紧,每人都极具个性。

只要在第45窟多待一会儿,就会感觉他们全都目光俯视地看着我,或谦卑、或沧桑、或威严、或柔媚的眼神,都是因我而起。在窟里我一直在想,几百年前当熟练默诵经文的僧侣走进这地铺莲花砖、四壁佛画的佛国世界,与众神对视时,究竟会获得什么样的启示呢?

莫高窟第45窟西龛七身彩塑(吴健 摄/敦煌研究院供图)

莫高窟第45窟西龛七身彩塑(吴健 摄/敦煌研究院供图)

上世纪80年代初,吴健第一次走进第45窟的时候,并没获得什么启示。当时他刚到敦煌研究院工作,因身材高大,院长段文杰把他分配到资料中心从零开始学摄影。石窟里的壁画、塑像都是文物,他的工作就是拍摄、记录这些文物,作为存档,首要任务是把它们拍清楚。实际上从80年代起,敦煌研究院就已经禁止游客在窟内拍照了,作为研究院的专职摄影师,吴健也就成了少数能在洞窟内按下快门的人,“御用”摄影师的身份持续了将近40年,一直保持到现在。但对一名摄影师来说,这份“特权”也带来了极大的烦恼。

莫高窟石窟内空间小、光线暗,无论用广角展现窟内环境,还是聚焦拍摄壁画、塑像,能架起相机的地方都不多,拍摄角度更是极为有限,甚至换谁来拍,构图可能都是那几种。在这种环境下,拍几年还好,一拍将近40年,很难有新意,这对一名创作者来说,是最痛苦的事情。

这40年里,第45窟的彩塑,他拍了很多次,从胶片相机到数码相机,从佳能到哈苏,从135到中画幅。每次拍摄的工作流程很单一,都是他和助手一起架设备、铺线、连辅助工具。但在窟里停留的时间一次比一次长,最初每个窟半小时就收工了,后来变成一小时,再后来需要两三个小时甚至更久。慢慢地,吴健开始观察这些壁画和彩塑。

至盛唐时,佛教造像传入中国已有六七百年。但敦煌石窟造像与大同云冈、洛阳龙门的石窟石雕不同,以木为骨架,用黏土塑制,再绘上色彩,以绘画弥补泥塑造型不足的缺陷,艺术史将这种造像称为“彩塑”。此外,从北凉到隋代,敦煌彩塑大多有高浮雕的特点,背面与墙壁连在一起,因此最佳观看点只是在正面。但入唐之后,敦煌彩塑逐渐发展为圆塑,即从石窟内的不同角度都可以看到塑像。盛唐彩塑的观看角度就变得关键,高一点低一点,都不一样。

实际上在佛教盛行的时代,佛教也被称为“像教”,佛像不仅是人们崇拜的对象,也是优质的禅修老师,蕴含着法相的超然智慧。古代信徒进入洞窟,面对佛像跪拜时,由于处于较低的位置,就会看到每身塑像都在俯视着他,与塑像眼神交汇的那一刻,既能感受天王力士威压的气势,又见菩萨的慈祥和安静,在震慑与信赖之间,便是心灵净化的开始。雕塑艺术是环境艺术,它不仅是立体的,也会为周围的环境制造氛围。第45窟尤其是绘塑结合的典范,佛龛里的七身彩塑与龛壁、龛顶以及四壁的壁画结合起来,组成了一个完整的佛国世界。

吴健记得1996年,他又一次前往第45窟拍摄时,透过相机取景器,他终于等到了与佛像眼神交融的那一刻。“就好像我仰视着佛国世界的神,他们微微俯视着下界。他在注视着我,我也在回敬着他。”在拍摄了15年佛像之后,他的摄影作品终于有了自己的风格。“我们不应该把雕塑当成一个冰冷的文物去对待,而是要把它当成活生生的人。第45窟表现的人类情感远远大于其宗教内容,更是一种心与心的交融。”

造像的世俗情感

不仅吴健有此感受。敦煌文书中曾记载了一首唐代诗人卢茂钦游览莫高窟后写的无题诗:“偶游仙院睹灵台,罗绮分明塑匠裁。高绾绿鬟云髻重,平垂罗袖牡丹开。容仪一见情难舍,玉貌重看意懒回。若表恳诚心所志,愿将姿貌梦中来。”显然诗人也是被塑像流露出的人类情感所打动,有些学者认为这首诗写的就是第45窟的菩萨像。

佛教在传入中国几百年后,与儒家、道家思想斗争、融合,至盛唐已经达到了高度的世俗化,并延伸到日常生活、政治等各个方面。莫高窟藏经洞出土文书中曾发现盛唐诗人王昌龄写过一首佚诗《题净眼师房》,记录自己与美女比丘尼净眼交往的一段情史。莫高窟第321窟南壁壁画宝雨经变上方画有两只巨手,一手擎日,一手托月,隐含武则天之名“曌”字,曾是武则天君临天下的重要基石。

佛教艺术也在这股风气中愈加世俗化。唐代大画家无不在寺院绘制壁画,寺院成了他们相互竞技的展览馆,远远超出了宗教本身的意义。更有当众表演者,传为千古佳话:“吴生画兴善寺中门内神圆光时,长安市肆老幼士庶竞至,观者如堵。其圆光立笔挥扫,势若风旋,人皆谓之神助。”盛唐的“塑圣”杨惠之和他曾经的同门“画圣”吴道子都为彩塑佛像着过色。

从外域传入的佛教雕塑艺术也在这一时期彻底中国化了。秦汉以来,中国雕塑早已形成了自己的传统风格,但佛教来自国外,最初佛像作为从外国传来的宗教崇拜物,往往塑像风格取法印度或西域,是为新的时尚,于是大量犍陀罗、马图拉、龟兹风格雕塑出现在敦煌和中国北方石窟寺中。随着佛教在中国的进一步发展,外来审美与汉民族传统观念不断融合,最终在南北朝后期到隋唐时代逐步确立了中国式的佛教塑像。因此纵观莫高窟,如果说初唐彩塑还有着隋代遗风,以第328窟、320窟和45窟为代表的盛唐彩塑则开创了中国样式,影响波及日本、朝鲜。

此时塑像匠人不再使用隋以前夸张变形的写意手法,转而以写实主义风格表现神的精神世界。他们认为对塑像进行拟人化的内心刻画,乃至根据现实生活中的人物形象制作造像,更能增加神的人间性,拉近与观众的距离。于是我们才在第45窟中的这些菩萨、天王、弟子身上感受到唐代贵族妇女的万千仪态、宫女的多姿娇媚、将军的威风凛凛和僧人的满腹经纶。

自1996年开始,吴健换了一种拍摄方式,用人像摄影的手法拍摄第45窟的彩塑。窟内七身塑像,吴健最喜欢西龛北侧这身菩萨像。早期菩萨形象通常表现得很拘谨,而盛唐时则恬淡自然,处处体现出柔和之感。菩萨立于莲台,半闭着眼睛,身体放松自然弯曲成“S”形,以体现对佛理觉悟“得大自在”的精神境界。为了拍它,吴健反复摸索辅助光源的使用,最终他用了两处柔和的辅助光源,衬托菩萨的温柔。

吴健用这类方法总共拍了20多个窟的壁画、建筑和塑像,当时的院长段文杰鼓励他将这些摄影作品外加莫高窟外观的一些风景照集合成画册出版,没想到一下子成了莫高窟最畅销的书。90年代这里卖的书都是考古学、艺术史的学术文献,如此一本“世俗化”的书,拉近了游客与石窟艺术的距离。

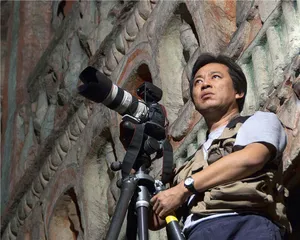

敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健

敦煌研究院文物数字化研究所所长吴健

数字敦煌

1998年樊锦诗出任敦煌研究院院长,并提出“数字敦煌”概念。考古学出身的樊锦诗清楚地意识到,莫高窟的壁画、彩塑迟早要消亡的,因此应该为后人保存石窟资料,用数字化的手段完完整整地将它们记录下来。同年,吴健跟随副院长李最雄去了趟美国西北大学,与美隆基金会商讨合作方案,次年敦煌壁画数字化项目正式启动,从此吴健的工作重心转移了。

尽管全是拿相机对石窟内的壁画、彩塑拍照,但这与吴健以前的工作完全不同。艺术不要了,要的是科学;对佛像眼神的捕捉不需要了,要的是减少盲区和死角。

数字化工作刚开始时,数码相机还没有投入使用,作业现场也不像现在有轨道可供滑行,当时只能搭架子,人站在上面一层一层拍壁画,胶卷冲洗出来之后扫描成电子文件,再通过电脑拼接。后来他们引进了75万像素的数码相机,但拼接出来的文件量太小,后来又换了新相机,150万像素。2006年,已经成为敦煌壁画数字化项目负责人的吴健决定再次更新换代,使用300万像素的新相机。项目承受了很大压力,因为迭代就意味着,所有之前用150万像素拍摄过的窟,都要重新拿新相机再拍一遍。

听上去极为先进的技术,实际上依赖大量人工工作,重复又单调。莫高窟一个中小型窟,四壁加上窟顶壁画,前期要拍出900多张照片,这就需要一个月时间,随后再由研究员用电脑将这900多张照片人工拼接,调整光线和畸变,又需要三个月时间,这样才能完成一个洞窟的数字化工作。

与壁画相比,彩塑是立体的,平面数码照片是无法客观收集全部信息的,为此吴健和数字化团队的研究员们做过很多实验。最终找到的技术突破口依然是光,他们在窟内使用两台倾斜设计仪器对塑像打出光栅,再通过收集这些光栅数据进行三维建模,这样不仅塑像外形精准,色彩还原也更好。

如今敦煌的数字化采集已经进行了20年,完成图像采集的洞窟221个,图像加工洞窟135个,虚拟漫游洞窟130个,雕塑三维重建28身,底片数字化近5万张。这些数据不仅存档,也用于数字展示中心、文创产品,乃至展览。敦煌研究院后来的展览,可以直接通过数字化采集成果异地还原洞窟,打印高清壁画,并通过三维激光打印精准地再造彩塑。

而这些年,吴健已经很少进石窟拍照了。他说至今自己最满意的摄影作品依然是1996年那次拍摄的第45窟菩萨塑像,那张照片如今就挂在敦煌研究院文物数字化研究所一进门的大厅里。他这几年也去拍过几次第45窟,但总觉得没有那次好。后来他发现了原因:现在第45窟是开放洞窟,为了保护唐代的莲花砖,在地上铺了一层玻璃,这就将原本的地面抬高了十几厘米,人高了,那与众神对视的角度也就找不到了。 莫高窟石窟壁画吴健文化敦煌研究院敦煌