敦煌石窟是敦煌学的根

作者:张星云 敦煌研究院院长赵声良(黄宇 摄)

敦煌研究院院长赵声良(黄宇 摄)

三联生活周刊:敦煌研究院的国际交流合作一直特别频繁。比如正在敦煌研究院陈列中心展出的“丝绸之路上的文化交流——吐蕃时期艺术珍品展”,主要是和美国普利兹克艺术合作基金会的合作。再比如从上世纪80年代开始,时任院长段文杰与日本东京艺术大学建立的培养人才的交流项目,很多敦煌研究院研究员也都曾在日本读过书。虽然都说“敦煌在中国,敦煌学在国外”,敦煌文书四散海外,为什么无论80年代还是现在,各类外国机构都想与敦煌研究院合作,不仅愿意借藏品,也愿意帮助研究院培养人才?

赵声良:原因很多,最基本的原因是敦煌石窟本身价值巨大,包含的内容无限丰富,我们敦煌研究院正好又是保护和管理这些石窟的机构,国外学术单位和学者们都清楚这一点,与我们搞好关系,有利于他们做研究。其次,敦煌研究院有一批专家在做研究,外国学者来敦煌与我们交流,也能学到很多东西。实际上80年代初期外国人说“敦煌在中国,敦煌学在国外”时,是因为中国刚经历十年“文革”,他们不知道敦煌有这么一批学者在做研究。

契机是80年代初期中日合作出版《中国石窟·敦煌莫高窟》五卷本,计划每本都由我们院与日本两方学者的研究文章汇集组成。当时日本学者认为自己是权威,很傲气,很快就交了稿。等中国学者后来把稿子交过去,好几位日本学者看到文章后又把自己的稿子要了回去进行修改,因为他们看到我们研究的内容,觉得自己的说法靠不住。其实我们院这批学者1949年前就在这里了,搞了几十年,研究都是非常扎实的。自那以后日本学者就知道敦煌研究院这批学者很厉害了。

日本对敦煌有种崇拜心理,他们信佛,对佛教艺术也感兴趣,尤其当时东京艺术大学校长平山郁夫,他曾经临摹过奈良法隆寺壁画,后来法隆寺遭遇火灾,那批壁画都损坏了。平山郁夫到敦煌一看,就觉得敦煌是日本那批壁画的源头。他很清楚敦煌的价值,所以从80年代初,他就每年带一批东京艺术大学学生到敦煌看看,并与时任院长段文杰达成协议,把敦煌研究院的年轻人才派到日本去培养,其实当时只是口头一说,但真的实施起来了。至今我们还在派人到东京艺术大学学习,目前敦煌研究院一批骨干力量都在日本读过书,都是因为当年那个契机。

不仅东京艺术大学,后来日本国立文化财研究所、美国盖蒂保护研究所,都与敦煌研究院有合作。我们与盖蒂保护研究所的合作也是80年代开始的,到现在也30多年了。能持续合作至今,其中一个原因,我觉得他们是被敦煌专家们的认真和真诚打动了。尽管敦煌生活艰苦,但对方援助的经费,我们全部都用在研究项目上。那些年,其实盖蒂保护研究所与中国其他世界遗产地也曾有过合作,但都没有像跟敦煌研究院这样持续了几十年。因此如果只有石窟本身,而没有像樊锦诗这样把一切都牺牲掉,守在敦煌做研究的学者,可能也不会有这么多外国学术机构愿意与敦煌研究院合作。

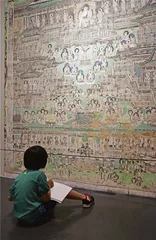

以数字化技术打印展示的敦煌壁画(视觉中国供图)

以数字化技术打印展示的敦煌壁画(视觉中国供图)

三联生活周刊:你说到“守”,在现在石窟壁画数字化如此发达的情况下,守在敦煌来研究敦煌学的优势是什么?

赵声良:敦煌学的研究主体有两方面,一是藏经洞出土的敦煌文书,大部分被外国人拿走了,还有一部分是敦煌石窟。研究石窟肯定需要实地考察,而藏经洞出土的文书中有相当多内容也与敦煌石窟密切相关,因此即便纯粹研究文书的外国学者,也需要经常来敦煌。此外,敦煌学涉及的学科领域有很多,宗教学、历史学、民族学等,其中考古和艺术是最重要的两个领域,而这两个领域的研究都需要实地考察,如果只凭画册研究敦煌艺术就是舍本逐末了。因此可以说,敦煌石窟是敦煌学的根,我们守在这里把握住根了,将来它发展到哪个枝节,都可以看得很明了。某些领域的学者可以不到敦煌来研究,但如果他来了敦煌,说不定能看得更清楚。

三联生活周刊:季羡林当年也说“敦煌在中国,敦煌学在国外”,将近40年过去了,现在敦煌学回到中国了吗?

赵声良:今天的敦煌学无疑还是中国做得最好,但现在我们想的是,做世界的敦煌学。过去在外国只有少数学者把握了敦煌的资料做研究,现在我们提供更多。我们还欢迎外国学者和学生到敦煌来研究、学习,现在有越来越多年轻的美国、法国、英国的硕士、博士来敦煌研究,希望再过一些年,他们成了专家后,可以将敦煌文化散播到世界各地。

三联生活周刊:90年代末,当全国各地文化遗产与开发商捆绑上市做旅游开发时,时任院长樊锦诗根据《中国文物保护法》推动了《莫高窟保护条例》的颁布实施,让敦煌研究院和莫高窟保持相对独立。那时她还提出“数字敦煌”计划,对敦煌壁画进行数字化资料保存,并建立数字展示中心。这些决定都曾很好地平衡旅游与保护研究之间的关系。现在敦煌的旺季游客承载量已经饱和,研究院是否想过之后逐步减少游客量,乃至逐步关闭部分石窟?就像法国拉斯科洞窟壁画,他们就把洞窟完全关闭,在旁边复制了一个洞窟供游客参观。

赵声良:你说到法国拉斯科洞窟壁画,其实世界上很多地方都采取这种办法。比如日本发现的最古老壁画高松冢壁画,它从发现之初就没打算开放,在旁边完完整整地临摹了一套壁画供游客参观,而本体采用恒温恒湿技术完全封闭保护起来,这是有国外先例的。另外一些世界文化遗产地,也会控制人数。比如我有段时间要写文章介绍日本的庭园,就打算去京都最有名的庭园桂离宫,是当年天皇的一个离宫。我不了解情况,一大早跑到桂离宫,结果人家说预售票已经卖完了。我专门跑来日本就是想看桂离宫的,那怎么办?后来对方说下午场还有票。到了下午进去桂离宫才发现,我们这一拨就30人,这么大一个庭园,上午30人,下午30人,只允许这么少人参观,我完全想不通为什么。对方告诉我,只有人少才能体现出庭园的安静。

现在莫高窟旺季游客人数已经达到极限了。我们根据中小型洞窟的实际数据,制定莫高窟每天最大承载量是6000人,于是只卖6000张票,但游客太多,2万多人在门口排队,差距太大。后来我们又采取了一种应急措施,再单独开放4个大型洞窟,这些大洞窟每天最大承载量是1.2万人。所以现在就是每天6000张中小型洞窟门票和1.2万张大型洞窟门票,通过这种方式来控制人数。从前年开始到今年,每到夏天游客最多,一票难求,今年卖票的地方还因游客争票引起了打架,所以我们压力也挺大的。

今后莫高窟游客人数不能再增加了,洞窟是必须要保护的,我们要守住这个底线,并在这个基础上通过数字化手段给游客另外一种体验,让一些到了敦煌买不到门票、进不了洞窟的人有个地方体验敦煌艺术。当年数字展示中心就是因为担心游客量过高而建设的,现在数字展示中心也有些年头了,科技和媒体发展速度很快,希望将来我们有更新的手段体现敦煌艺术。当然,游客如果避开旺季,冬天来莫高窟,就不会有一票难求的问题了。

三联生活周刊:敦煌研究院几任院长术业有专攻,比如段文杰从重庆国立艺专毕业到敦煌后临摹了大量壁画,樊锦诗北大考古系毕业后来主持撰写莫高窟考古学报告,王旭东地质工程专业出身负责敦煌壁画与土遗址保护。你作为美术史专家研究敦煌艺术,但这一领域好像一直没有被普遍重视,为什么?

赵声良:2003年我在日本成城大学取得美术史博士学位后准备回国,当时“海归”很吃香,至少两家著名的大学想请我去当老师,但最终我还是决定回敦煌。原因之一是我发现樊锦诗是个了不起的院长,我很安心,另一个原因是我觉得如果在中国做美术史研究,敦煌是最好的地方。

以前传统中国美术史以历代名家作品为中心来讲,但却出现了一种尴尬的现象,当我们讲到历代名作的时候,往往难以看到真迹,明清两朝作品多,更早一些的就凤毛麟角了,不是藏于台北故宫博物院,就是流落海外,并往往存在真品与赝品的争议,比如唐、五代、宋的作品,相当多是后来临摹的,并非原作,唐朝以前的美术史就更加空洞了。随着中国考古研究的发展,大量的出土文物扩展了美术史的范围,彩陶、青铜器、画像砖、佛教雕刻和壁画等无名艺术家之作进入了美术史视野,然而,如何把两个体系的美术史融合在一起还是很难。

从北魏开始,敦煌石窟经历了1000多年的发展历史,每个时代都在不断营造,现存各时期作品真实性不容怀疑,因此它自己形成了一套完整的艺术史系统。所以我现在做《敦煌石窟美术史》这个专题,对敦煌壁画和彩塑进行研究,考证风格特征,尤其可以让我们认识南北朝至隋唐的艺术作品及其发展演变历史,以填补中国美术史研究的空白。2004年我开始调查研究,用了5年时间完成了《敦煌石窟美术史(十六国北朝卷)》,这是第一部分,第二部分隋朝我也已经做完了,第三部分将是唐朝。

三联生活周刊:所以无论是樊锦诗主持撰写的莫高窟考古报告,还是你的《敦煌石窟美术史》,到现在都还没有全部出完。

赵声良:樊锦诗60年代从北京大学毕业,北大考古系教授宿白让她去敦煌,是想通过敦煌开辟石窟寺考古这个领域。考古最核心的一件事是撰写考古报告,就是说如果以后这个遗址不存在了,我们通过考古报告上的内容,就可以了解到遗址的全貌。过去那个年代,测绘图又是考古报告中很重要的部分,但宿白一直对樊锦诗他们考古报告中的测绘图的准确性不满意,后来有了三维扫描技术,才让数据更加准确。樊锦诗和团队用了10年,在2011年完成了《莫高窟第266~275窟考古报告》,这是第一卷——像这样的报告,一共要出100卷。现在第二卷和第三卷都在撰写过程中,第二卷可能今年或明年能完成文字部分的内容。无论考古报告,还是《敦煌石窟美术史》,进度这么慢都是因为学术著作需要时间来反复研究,同时我们缺少足够的研究人员。毕竟敦煌比大城市艰苦很多,收入条件也不行,而我们需要的又是高学历高知识结构的人。 考古莫高窟石窟美术史艺术樊锦诗敦煌石窟文化敦煌研究院敦煌旅游敦煌